日本建筑大师矶崎新:在“建成”与“未建成”之间

日本建筑大师矶崎新一场名为“未建成”的建筑展前不久登陆北京。展览罗列了上世纪六十年代至今所有经他设计,却终未建成的建筑项目的图纸与模型。

在展览当夜的庆祝酒会上,一个怀抱好意的上海房地产商向矶崎新举起酒杯,祝愿他“所有未建成的作品都能在上海实现”。然而,听闻此言的矶崎新脸上立即露出无奈的神色,在场的中国建筑师们也颇为尴尬。

铸就“未建成”

上世纪六七十年代,师从丹下健三的矶崎新从其前辈“新陈代谢派”手里,接过日本建筑批判的领导权。他的独立事业开始于1966年设计建造福冈相互银行大分县分行。很快,矶崎新成为日本一系列重要公共建筑首屈一指的设计师。但是,使他名声鹊起,广获国际赞誉的,并不全然因为这些由钢筋混凝土铸造而成的实体建筑。

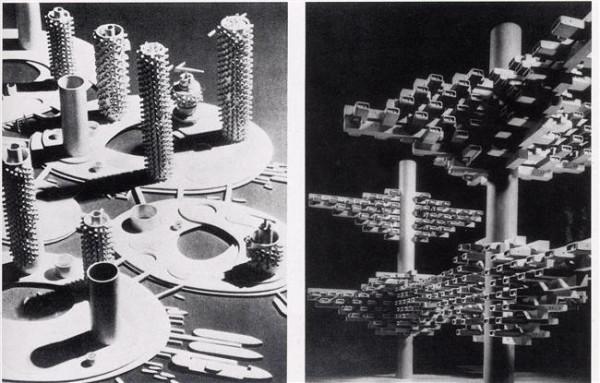

早在60年代初,基于对日本当时土地紧缺、交通拥堵、资源缺少的社会现实深入了解,矶崎新推出了“空中城市”的设计方案,把东方特色的斗拱和西方的柱式体糅合在一起,大胆地将整个城市推向空中,充分体现一位心怀世界的建筑师对未来城市科技、文化等方面所做的大跨度探讨。电脑科技初露端倪的70年代,他又推出第二个十年构想:电脑城。以体积庞大的建筑模式呼应想象中的不断膨胀的电脑时代,率先向科技发言。

实际上,在矶崎新从业的40年里,几乎每十年都“与时俱进”地产生一个理论基础。虽然这些以大规模城市重塑为核心的设计方案并没有得到推行,但在任何一部建筑史上,它们都成为无法跨越的学术链条。作为世界级建筑大师,矶崎新扮演了这么一个“异数”:不因为某个作品,而以一系列“空想式”方案留名。

即使在他部分声名赫赫的“已建成”作品中,也充斥着“未建成”的因素。1968年,矶崎新的装置作品《电气迷宫》完成。这个表现广岛灾难的启示性作品,第一次把建筑和日本当代艺术(包括平面设计、摄影、室内设计)结合起来,曾带动包括三埔康平在内的日本一代大师。

但是,当这一作品在第14届米兰三年会上展出时,矶崎新签名加入法国右翼分子,赞成捣毁自己的亲手力作。于是,在后来的数十年间,《电气迷宫》以悬而未决的“未建成”身份,作为一个“艺术事件”,对欧洲先锋派产生深远影响,促使福柯、德里达等后现代理论学家将探究的目光转向东方。

另一个“已建成”的“筑波中心”同样具有代表性。在建造这一作品时,矶崎新将其隐喻手法发挥到极致。使用碎石遍野的“废墟”体现建筑师想象中的“筑波中心”:断非屹立高耸的当代建筑,而是千万年后,当人类文明彻底消逝时的历史遗迹。在“已建成”中思考“未建成”——矶崎新便是在其作品多维的时间观照中,表达他跨时代的语言。

实际上,矶崎新一直认为,随着一个作品的建成,不仅它的缺陷昭然若揭,还会被融入城市,被蜂拥而上的媒体消解,然后被迅速淡忘。反而是没有建成的作品,有不断被挖掘、阐释的可能性。在矶崎新看来,它们意味着另一层次之上的“建立与存在”。正如卡尔维诺在《看不见的城市》中所说,能让城市寻访者们发现“你不复存在的故我或者你已经失去主权的东西”。

从某种意义上说,“未建成的建筑才是建筑史”。矶崎新如是说。

“未建成”的逆印证

上世纪80年代,矶崎新的建筑理念在中国业内得到传播,并造成持续影响。据建筑研究学者史建说:“在形式上,(他)把中国建筑师轰得够呛。”然而,当矶崎新以承接项目、举办展览、与中国建筑师对话等方式介入中国建筑业时,类似上文提及的房地产商语出无状的尴尬一幕轮番上演。

在“慕名而来”的甲方、部分“一味跟风”的中国建筑师和号称“熟知东方、中国文化”的矶崎新之间,存在着对中国尚未成型的建筑发展脉络的误读。

在接受《时代人物周报》专访时,矶崎新说,他在中国的工作“非常开心”,因为中国许多甲方(工程委托人)“idea非常柔软,不归结在同一逻辑之中”。在此之前,一位曾积极与矶崎新工作室联系,力邀他设计项目的房地产商告诉记者,他之所以找矶崎新“完全因为他名气大,比‘土设计’叫得响……圈内人都这样做”。

显然,矶崎新,这个现年73岁,早已披上国际建筑大师华服的老人,并没有也不可能进入中国建筑业的现实语境中。展现在他面前的不是单体建筑、城市规划和社会现实之间的尖锐矛盾,而是一个“什么都可以建成”的广大实验场。

在与北京市建筑设计研究院总设计师马国馨展开有关“城市规划”的对话时,矶崎新先重申了“城市是不可加以规划”的著名论调,然后转而提出,北京是“世界上惟一例外的城市。在其社会体制下,可以很容易地对城市进行控制。”

面对这一论断,包括马国馨在内的中国城市规划师都持相反观点。中国已经脱离计划经济体制,城市规划在房地产商、商品经济等多重合力下,早已跨越了可以强力控制的轨迹。然而,对中国这一政治经济现状的了解,矶崎新显得迟缓且执拗。

据悉,矶崎新的第一本大陆版专著《反建筑史》月底即将付梓。这个承接了北京中央美院、深圳文化中心、成都-上海-南京一系列民间项目的建筑大师,在中国业内外的影响日益扩大。但是,在他众多的“中国”建树之间,对实地理解的空白裂痕越发明显。无怪乎一些建筑界人士认为,他在中国的“建成”正在多层次消解其理论的激进态势。

“未建成”流露的矶崎新对抗时代的悲壮感,和他在中国势如破竹的四处“建成”,成为矶崎新身上富有反讽意味的一对正反命题。