曾来德的狗屁书法 书法之外的书写:论曾来德的现代书法

水墨画与书法为中国两大高峰,但20世纪的艺术转型中却走了不同的路线。与中国画的群雄并起天下纷呈不同,现代书法的变革如同清末的碑学复兴沉潜而朴厚。

民国时期,中国画受到西方艺术的挑战,自此一百年中国画一直处于变革新潮之中。作为中国独有的艺术门类,书法似乎未受到外来艺术的影响,仍沿着清末邓石如、康有为以来吸收碑刻的路线发展。由民国至五、六十年代,沙孟海、林散之等人将清末形成的新书法传统带至一个高峰。在八十年代新潮艺术运动兴起之时,现代书法则反其道而回归传统。

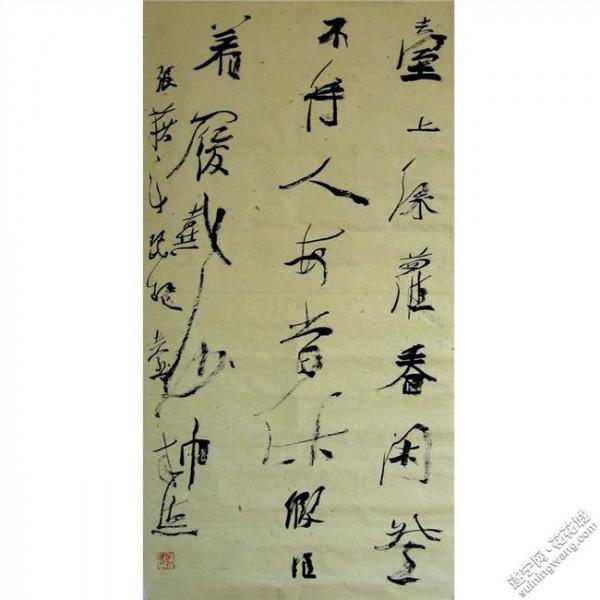

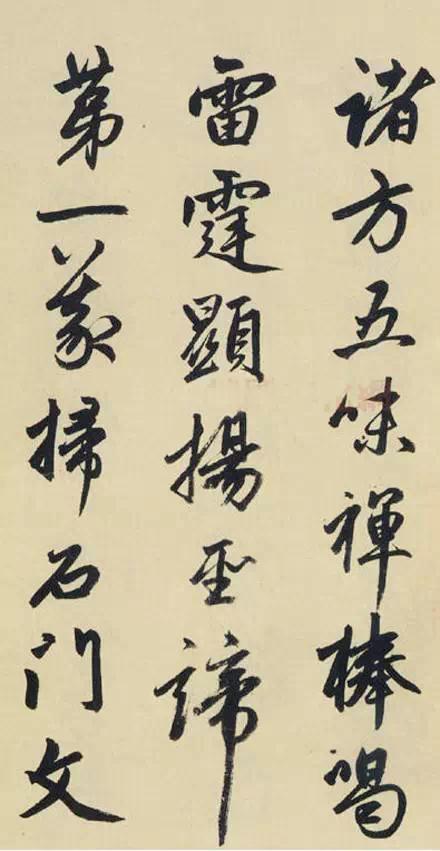

现代书法的前卫实践至九十年代初正式开始,曾来德即是这一潮流的代表人物。曾来德早年在西北师从于右任弟子胡公石,几乎临遍了书法史上的名帖,打下了扎实的传统基础。西北从军期间,曾来德不满足日臻成熟的正统书法,开始学习上古的西北简牍和敦煌的写经,偏离魏晋二王以后的文人书法体系,别出新意,一时受到书界关注。

九十年代的现代书法很难在中国体系内部闭门独守,其时受到两大挑战:一是日本于五、六十年代崛起以井上有一的书法表现主义为代表的现代书法;二是欧洲上一世纪二、三十年代抽象艺术的构成主义,时隔半个世纪后终于冲击了现代书法的观念。曾来德的书法探索即开始于这一时期。

他的创作在这个时期吸收了上述两种风格的特征,使汉字在书写中"非文字化"。这种非汉字化主要通过两种方式:一,书法的表现主义。即在草书的基础上使字体抽象化,过度自由的笔线游走形成的结构,脱离了可供辨认的表意特征,字体结构就此消失,书法成为一种抽象书写,;二是书法的构成主义。即在图像的意义上,让笔触或笔线放大成块面,占据着画面的大部分空间,画面上只有字的局部结构,书法成为一个构成图像。

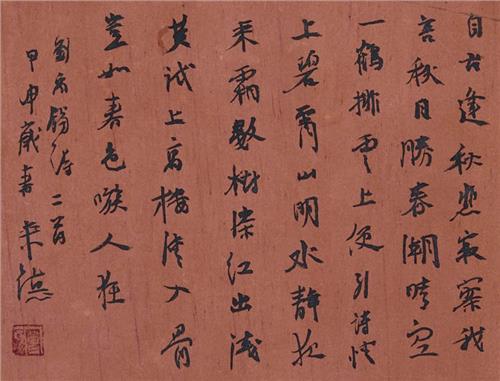

曾来德还尝试了一种语境化的书法图像,即将书法与古代简牍、法帖、碑刻等残缺的拟像叠加,彷佛是在残破的简、贴、碑上直接书写。这可以看作一种"情景主义"书法,使书法植入书法史的物化形迹。20世纪的艺术是一种艺术史的艺术,在书法的"抽象主义"和"情景主义"的两大实践的阶段,曾来德试图使书法对现代主义作出一种回应,即书法被看作一种书法史的书法,现代书法应越出"二王"以来文人书法的边界,使书法走向一种广义的书法之外的"书写"。

迄今为止,不能说九十年代书法的现代主义实践取得了惊人的成就,事实上诸多前卫的书法创作观念,很大程度上未越出西方的构成主义和日本的书法表现主义的框架,但这是中国书法一个必经的现代主义的补课阶段。抽象主义是20世纪艺术的一个普遍趋势,并且自法国的印象派至立体主义,中西方就一直存在着相互影响的关系。

日本的浮世绘影响了印象派对平面性、线条的构成等认识,之后的后印象派、立体主义、表现主义则进一步吸收亚洲绘画的笔触以及笔线的节奏。

五、六十年代日本抽象主义的新书法可看作对20世纪上半期西方抽象艺术的回应。井上有一等人的书法表现主义影响了美国抽象表现主义的亚洲派,比如书写抽象的马克·托比、马斯登等人。马克·托比于三十年代曾到上海向其曾任教西雅图视觉学校的中国学生滕白也学习书法,之后又到日本修习水墨和禅宗。

以往的艺术史认识认为抽象主义艺术是西方一边倒影响东方的现代性,实际上情况并非如此,抽象主义是一种20世纪的跨文化实践。

经过九十年代的书法现代主义的探索,曾来德总结了这一时期现代书法的误区。他认为无论吸收西方的构成主义或日本的书法表现主义,这都使中国书法放弃了书法的中心特征,使书法变成一种绘画意义上的"图像艺术",即书法应该走向一种更抽象、更自由的书写,但不应放弃书法在表意、节律、笔触等方面的本体特征,致使汉字的书写艺术转向一种抽象绘画的图像。

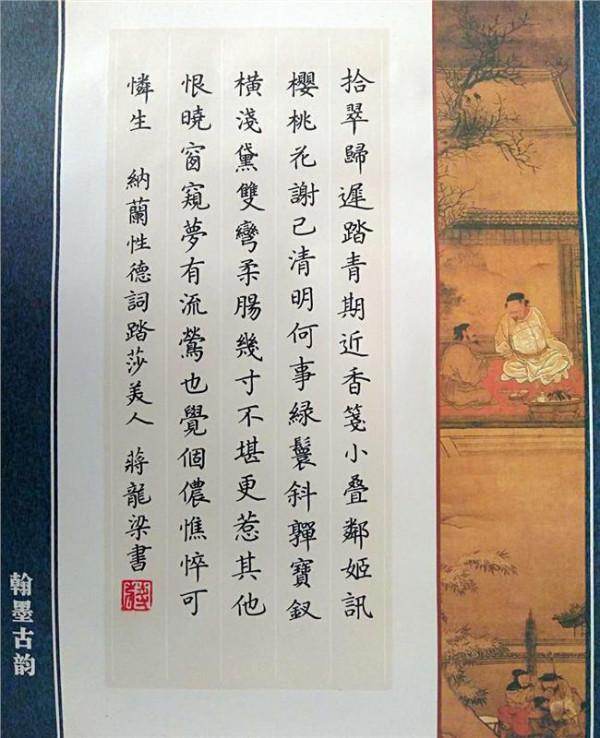

中国艺术传统事实上始终存在一个构成和抽象性的实践。线条和笔触的书写是中国画的核心笔法,唐宋以后,王维、苏东坡等人的文人画将书法引入绘画,创立了没骨、晕染、笔点和皴线等一整套笔法。晚明清初的徐渭、八大是第二次转折,徐渭将草书引入绘画,八大将笔触扩大为抽象的墨迹,并以笔线勾勒山石的轮廓,从而具有构成的特征。

欧洲至19世纪后期,马奈的画面上才出现形式主义的构成特征,莫奈晚期及德国表现主义才将线条和笔触作为独立的表现领域。中国书画的抽象性和构成形式的出现早于西方数百年,但由于受制于表意和诗学情境主义的美学传统,未能向西方现代主义那样,将抽象和构成推向一种极致的形式主义风格。

中国的书法、绘画中的抽象和构成的起源虽早于西方,作为绘画和书法的文人艺术的高峰,这一传统的核心成就并未被西方的现代主义超越。但必须承认,西方和日本的现代主义在构成主义和抽象主义上走得更远,一旦中国书法和绘画突破自身边界,在边界之外的领域均已被西方及日本现代艺术先行尝试。

经历了现代主义探索之后,曾来德有关抽象主义和构成主义如何在书法中找到它自身的语言,这一问题事实上是20世纪初中国画和书法共同的需要回应的现代性困局。

这一困局在于,汉字如果打破其字体的表意结构,书法就成为一种抽象表现主义,这一领域井上有一已将书法的抽象主义推向极端,几乎再无可超越的余地。某种意义上,井上有一可看作徐渭的晚明新传统体系的书家,他是沿着徐渭的草书"大写意"传统,使汉字的表意字体的结构进一步解体。

曾来德不愿意步井上有一等人"绘画化"的后尘,但他又不能越过徐渭、八大的草书"大写意",回归"二王"文人书法的正统。清末民初的邓石如至20世纪中期的林散之、沙孟海的书法实践,实际上是一场类似王安石等唐宋八大家的复古运动,它是一个复兴"二王"之前碑学的过渡阶段,但是碑学复兴运动"返古"却未能"出新"。

这是曾来德一度为之困扰的困局,即在五、六十年代的日本新书法与清末以来的碑学复古主义之间,要找到一个回返碑学正统但又能"返古出新"的新路。九十年代前卫书法的现代主义实践不久就限于一片停顿,因为前有日本的书法表现主义和美国的抽象表现主义,后有林散之、沙孟海等清末以来的碑学复兴的书法新传统。

从康有为、邓石如到林散之、沙孟海的晚清至八十年代的以碑学复兴为基础的新文人正统,即在"二王"以后的文人书法内注入碑学的朴厚风格,以散淡之金石气取代自"二王"到董其昌的柔媚之风。九十年代兴起的书法现代主义,核心诉求是如何脱离林、沙的保守主义新正统体系,其途径则是通过构成主义和抽象主义,从风格上与碑学正统的体系拉开差距。

但这一做法不尽理想,虽然获得了明显的现代主义风格,但其弊端是又落入西方和日本的现代体系,并且书法的"绘画化"使书法失去了汉字在结体上的表意特征,书法也因此丢失了其本体意义。

在九十年代的现代主义之后,曾来德认识到,现代书法不应过度的"绘画化",书法的现代主义前提是文字不能失去结体上可供辨认的表意特征。现代书法要超越清代以来的碑学新正统,不等于完全脱离这一体系,加入西方及日本的另一新体系,书法的现代性仍然需要从传统自身寻求转换的元素。

事实上,曾来德最终选择了"返古出新"的道路。他选择重新回到早期在西北的出发点,即从简牍、写经、碑刻等民间书法中吸收文人正统之外非章法的书法风格,或在文人书法中的败笔中吸收"写坏"的书写特征。这种字体走势和结构上向非正统和"败笔"化,使得曾来德的书法,尤其是草书,呈现出独树一帜的个人风格。他的新草书由书法进入到一种现代意义上的"偶发书写"。

这种书法的偶发主义在结构和笔线上纵横恣肆,笔线的走势表象上看似散乱不羁,实则仍然保持了碑学体系在结构和笔触上的正统,比如严谨的结构、宽厚的笔触以及枯涩的笔线。中国的书法和绘画中,毛笔的笔触除了自身作为一种表现主义形态,笔触的走势即构成了毛笔的笔线。

无论书法自身或绘画中的书写性(笔触和笔线),迄今为止,西方仍未在以笔触为中心笔法的领域超越中国,因为毛笔的柔性要比油画笔细腻得多,并且毛笔的笔性适合于一种诗学的书写和绘画。

简牍、写经或碑刻中章法"无度"的民间笔法或经典中的败笔,这一被吸收的风格事实上不完全是曾来德于2000年的表现中心,其重点是在章法散漫的民间笔法和大师的书法败笔的框架下吸收碑学的笔触以及笔线的节律,这即为其"返古出新"的重点所在,即他并非追随清末碑学复兴的整体风格,而是吸收这一新正统的核心因素。

九十年代诸多现代主义书法的实践者,尽管其创作显示出抽象主义和构成主义的自由面貌,但其书法的抽象形式看不出书法的正统功力以及继承性。曾来德的书法显示出林散之以后少见的"正统创新"的风格,他的笔线看似越出正统,并像法度失控的"坏书法",实则一切在章法的结构中,笔触显示了碑学的笔法功力,以及笔线在行进中的节律感。

有关笔触及笔线作为一个脱离造型的相对独立的表现领域,以及笔触的延展而成的笔线,具有一种诗学的节律感,欧洲在19世纪末至20世纪二、三十年代才将此作为艺术史的议题。中国不仅在这一领域起源很早,迄今仍未被西方绘画真正超越。书写及其笔线的节律是曾来德一个探索领域,他曾在大英博物馆进行书法与音乐在现场的共时表演,探讨音乐与书法在节律上的一致性。

偶发主义和情境主义成为曾来德"返古出新"的两大途径之一。在其回归汉字结体的表意体系之后,他在笔触和笔线的节律上体现碑学的长处,其部分作品表现了书法的局部笔触以及笔线走势,虽因此"非汉字化",但产生了以笔触为主体的新抽象图像。

偶发主义和情境主义还体现在曾来德的水墨画实验,他完全用笔触及笔线作为山水画的笔法手段,但笔线和笔触与形象的关系,一切是由偶发和情境主义主导的,这使曾来德的山水画不仅在笔法上具有突破性的创新,而且山石表现出现了一种图像新意。

以书写为中心的中国书法和绘画,在经历了一百年对西方绘画的现代性回应后,逐渐在曾来德这一代人身上呈现出"由骨出新"的面貌,不仅是在书法领域,即使在他新近尝试的山水画创作,他由一个书法家走向书法和绘画的边界地带,又由对书写这一核心语言的正统训练,经过黄宾虹、张大千之后,中国艺术的现代性仍由少数人在持续推进。