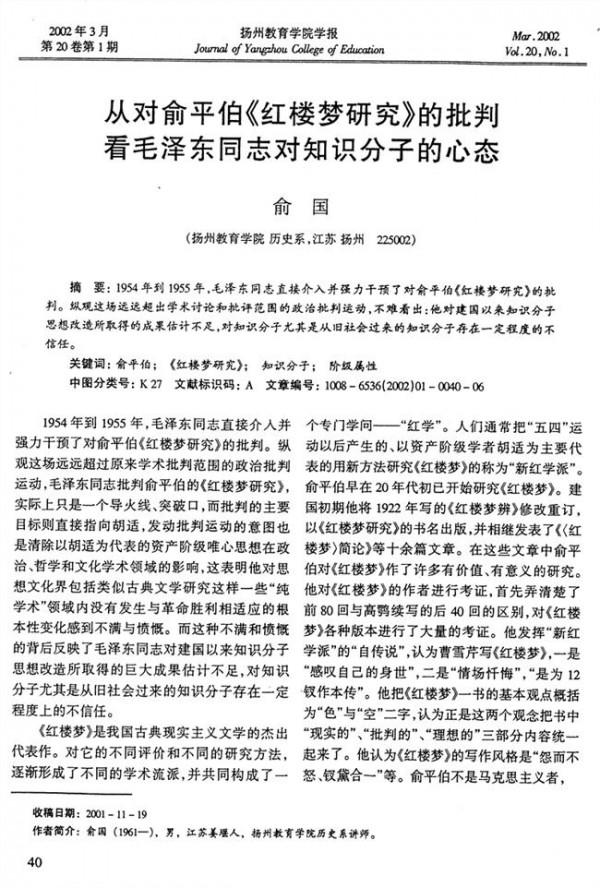

俞平伯年谱 对一九五四年批判俞平伯《红楼梦研究》的思考

——对一九五四年批判俞平伯《红楼梦研究》的思考

石 昌 渝

一九五四年批判俞平伯《红楼梦研究》,是建国以后政治第一次大规模地介入学术。这一场被纳入政治轨道的学术批判运动,不仅对其后红学的发展产生了深刻的影响,而且导致了哲学、社会科学、人文科学的学术品格的失落,学术失去了自身的目的,沦为政治的附庸。

这一场批判,既是被批判者的悲剧,也是批判者的悲剧,对于红学,对于中国的学术,更是一个悲剧。

一九五二年九月,俞平伯的《红楼梦研究》出版。这本书是作者对自己三十年前旧作《红楼梦辨》的修订。《红楼梦辨》与胡适的《红楼梦考证》是“五四”运动时崛起的新红学的奠基作,它们打破了旧红学索隐派主宰红学的局面,使红学在学术之林中获得立足之地。

(红楼梦辨》在红学史上有着不可磨灭的功绩,当然并不等于说它没有缺点和不足,事实上俞平伯很清醒地认识到自己旧作存在着错误,因而再版时作了不少修改,并易名为《红楼梦研究)。

《红楼梦研究》的出版,立即在学术界产生反响。一九五三年五月《文艺报》载文向读者介绍和推荐这部著作,这篇短短的评介文章对《红楼梦研究》的学术价值作了完全的肯定。可是,刚刚经历了思想改造运动、并在运动中初步学习了马克思主义的青年学者对此著作却有不同看法,李希凡、蓝翎著文批评《红楼梦研究》,认为俞平伯的研究抹煞了《红楼梦》的社会意义和历史价值,是反现实主义的唯心论。

然而,李、蓝的批评遭到《文艺报》的压制。

密切注视着思想学术界动态的毛泽东抓住这个契机,于一九五四年十月十六日给中共中央政治局委员和其他有关同志写了《关于红楼梦研究问题的信》,指出两个“小人物”对《红楼梦研究》的批评,是反对在古典文学领域毒害青年三十余年的胡适派资产阶级唯心论的斗争,于是一个学术争论便升格为一场严重的阶级斗争。

从当年的十月到次年的二月,全国学术文化界的唯一主题就是批判俞平伯的《红楼梦研究》。

这场批判运动的爆发,出乎学术文化界的意料之外,却在社会主义阶级斗争理论的情理之中。运动之初,文化界的领导人在下达毛泽东的指示的同时,几乎都作了检讨,一场惊心动魄的阶级斗争摆在面前竟没有觉察,甘心作资产阶级的俘虏,如果不是中胡适唯心论之毒太深,就是阶级斗争的观念太淡薄。

著文批评俞平伯、从而引爆这场运动的李希凡、蓝翎,也没有料到事态会如此发展。从后来“文化革命”中对刘少奇的批判中,我们知道,当时象刘少奇这样的中央政治领导人对这个运动也没有思想准备,更没有料到这个批判最终会导向他的头上。

毛泽东所依据的是社会主义阶级斗争理论。这个理论的要点是:中华人民共和国的成立,标志着新民主主义革命的结束,社会主义革命的开始。

资产阶级和无产阶级的矛盾成为社会的主要矛盾。资产阶级和无产阶级之间的斗争是你死我活的阶级斗争,这个斗争是长期的、曲折的,有时是很激烈的。这个斗争首先要从意识形态中表现出来。

一九五四年,正是所有制的社会主义改造的前夕,在推动经济领域的社会主义革命之前,首先发动一场对资产阶级思想的革命,这完全是符合社会主义阶级斗争理论逻辑的。假若没有俞平伯的《红楼梦研究》以及“小人物”的批评和批评受到压制的事件,性质相同的思想清洗运动也会发生。

《关于红楼梦研究问题的信》说得十分清楚,毛泽东曾提出批判影片《清宫秘史》和《武训传》,但都没有得到人们的理解和支持,因而未能开展为席卷全国的政治运动。

一九五四年加在俞平伯头上的主要罪名是“胡适派唯心论’,构成这罪名的内容主要有两条:一是说《红楼梦》是曹雪芹的自叙传,二是说《红楼梦》的风格是“怨而不怒”。这罪名其实是莫须有。

《红楼梦》是曹雪芹的自叙传,即所谓“自传说”,的确是胡适所主张的。胡适的《红楼梦考证》根据可靠的版本和可靠的历史材料,考定《红楼梦》的著者是曹雪芹,对于曹雪芹的事迹家世和著书的时代,都有重要的发现。胡适在这考证的基础上,认为《红楼梦》写的是曹家的历史,贾宝玉就是曹雪芹。

请注意,“《红楼梦》是曹雪芹的自叙传”和“《红楼梦》是自传性质的小说”乃是完全不同的两个概念。前者认为《红楼梦》是曹家的信史,人物事件都可以与曹家对号入座,后者认为《红楼梦》是以曹家事迹为素材,贾宝玉形象里有着曹雪芹的影子。胡适于一九五二年十二月一日在台湾大学讲演时重申他的“自传说”,他说道:

《红楼梦》这本书,从头一回起,作者就说这是我的自传,是我亲自所看见的事体。我的假设就是说。《红楼梦》是作者的自传。是写他亲自看见的家庭。贾宝玉就是曹雪芹,《红楼梦》就是写曹家的历史。曹雪芹是什么人呢?他的父亲叫曹睢K淖娓附凶霾芤灰患胰母鋈俗鼋欤隽瞬畈欢辔迨辍K侥⑷俟皇潜鸬模褪侵杆亲娓浮⒏盖住⒘礁龆樱母鋈税殉治迨嗄甑慕斓墓适隆?《胡适红楼梦研究论述全编》,上海古籍出版社,1988年)

我认为“自传说”把小说与信史混为一谈,是用经学来研究小说的思想艺术所必然会出现的失误。但是,“自传说”是针对旧红学索隐派提出的。旧红学索隐派在《红楼梦》字里行间钩沉索隐,有的说贾宝玉影射的是清世祖顺治皇帝,有的说是影射纳兰性德,有的说是影射康熙皇帝的太子胤礽,如此种种,不一而足。

“自传说”考证出著者曹雪芹,说《红楼梦》是曹雪芹的自叙传,较各种猜迷式的红学要科学得多,一下扫清了索隐派所散布的种种迷雾,使《红楼梦》露出了本来的面孔。

“自传说”的提出,是红学的划时代的进步。持“自传说”的红学家们对于曹雪芹的事迹家世进行了艰苦而细密的考证,把曹家与《红楼梦》的贾家作了认真细致的比较,不管我们是否同意“自传说’,他们的研究都深化了对于曹雪芹和《红楼梦)创作过程的认识,其学术贡献也是有目共睹的。

“自传说”有它的合理因素,作为红学的一家之言,或者说作为红学的一个学派,自有它存在的自由。不能扣上一顶“唯心论”的帽子,就轻率地打成异端邪说。

关于“自传说”的学术得失,本文不打算详加讨论,本文要申辩的是:俞平伯并未主张“自传说”。

俞平伯研究《红楼梦》受了胡适的引动,受了胡适的红学兴味的感染,的确是事实,但这不足以证明俞平伯接受了胡适的思想。俞平伯写《红楼梦辨》时,也确实受了“白传说”的某种程度的影响,最确凿的证据是收集在《红楼梦辨》中的《红楼梦年表》。

这种影响是否大到成为《红楼梦辨》的主导思想了呢?我认为远远没有。《红楼梦辨》分为上中下三卷。上卷有文五篇:《论续书底不可能》、《辨原本回目只有八十》、《高鹗续书底依据》、《后四十回底批评》、《高本戚本大体的比较》。

中卷六篇:《作者的态度》、《<红楼梦>底风格》、《<红楼梦>底年表》、《<红楼梦>底地点问题》、《八十回底<红楼梦>》、《论秦可卿之死》。

下卷六篇:《后三十回底<红楼梦>》、《所谓“旧时真本<红楼梦>”》、《<读红楼梦杂记>选粹》、<唐六如与林黛玉》、《记<红楼复梦>》、《札记十则》。

全书内容大体上可以归纳为三个方面,一是对高鹗后四十回续书的辨析,二是对曹雪芹创作风格及《红楼梦》性质的评论,三是对曹雪芹八十回后故事的探佚。

显然,俞平伯研究《红楼梦》用力之处,不在历史材料的搜集和考证,而在《红楼梦》本身,他是用文学的眼光评论《红楼梦》。关于“自传说”,俞平伯在一九二五年发表了深刻的见解。他承认自己曾受过“自传说”的影响,但声明《红楼梦辨》的基本观点并不是“自传说”:

本来说《红楼梦》是自叙传的文学或小说则可,说就是作者的自叙传或小史则不可。我一面虽明知《红楼梦》非信史,而一面偏要当它作信史似的看。这个理由,在今日的我追想,直觉得索解无从。我们说人家猜笨谜,但我们自己倣的即非谜,亦类乎谜,不过换个底面罢了。

……我们要想一想,文学的内涵与作者的经验有如何的关连,作者的经验投射入文学里有如何的光景。……我以为文艺的内涵——无论写实与否——必被决定于作者生平的经验,同时,我又以为这个必非作者生平经验的重现,无论其作风是否偏于写实。

事物全是新的。重现很不象一句话。譬如怀忆,所忆的虽在昨日,而忆却为今剎那的新生。忆中所有的,即使逼近原本,活现得到了九分九,但究竟差此一厘,被认为冒牌。……所以视写实的文艺为某事实的真影子,那就“失之毫厘,谬以千里”了。一切文学皆为新生的,而非再生的。这个通则。实没有例外。

以此通则应用于《红楼梦》的研究,则一览可知此书之叙实分子决不如我们所悬拟的多。写贾氏的富贵,或即取材于曹家,写宝玉的性格身世,或即取材于雪芹自己,(其实作品中各项人物都分得作者个性的一面。)写大观园之“十二钗”,或即取材于作者所遭逢喜爱的诸女……这些话可以讲得通的。

若说贾即是曹,宝玉即是雪芹,黛为某,钗为某……则大类“高山滾鼓’之谈矣。这何以异于影射?何以异于猜笨谜?试想一想,何以说宝玉影射允礽、顺治帝即为笨伯,而说宝玉为作者自影则非笨伯?(原载《现代评沦》第1卷第9期(1025年2月7日),收入人民文学出版社1973年编《红楼梦研究参考资料选辑》第2辑,以下简称《选辑》2。)

小说要依据事实,要依据作者的经验,但小说决不是事实和经验的复制,从事实、经验到小说,必须经过作者意识的创造,没有作者的想象和对事实、经验的判断,就构建不出完整的小说世界。生活实境和艺术幻境,看似十分贴近,其实相距十分遥远,可以说它们是永远不会重合的两个世界。

俞平伯的这种小说观念,其实就是《红楼梦辨》的主导思想。他说《红楼梦》是写生,意思是说作者想像中的空中楼阁是以作者过去经验为蓝本,他说写生较逼近于事实,并不是说写生就是实录生活。

《红楼梦年表》把曹雪芹的生平跟书中贾家的事情搅在一起,的确受了“自传说”的影响,俞平伯认识到这一点,一九五○年修订《红楼梦辨》的时候,便把它从书中剔了出去。我不明白,俞平伯说《红楼梦》是写生,作者依据了自己的生活经验,从自己的身世中汲取了创作素材,怎么就可以断定,他的这个说法引伸下去就等于说《红楼梦》是曹雪芹的自传?

“怨而不怒”,是俞平伯对《红楼梦》风格的概括。他是在文学风格比较上立论的,与反封建的倾向性问题是两码事。“锋芒毕露”与“怨而不怒”的不同不是反封建和不反封建的不同,它们只是艺术风格的差异。俞平伯拿《水浒》与《红楼梦》比较,认为《水浒》是一部怒书,愤激之情溢于词表,在风格上较《红楼梦》略低。批判俞平伯的文章抓住这二点,断定“怨而不怒”说的实质是抹煞《红楼梦》反封建的思想倾向性。这也是一个误解。

刻薄谩骂的文字,极易落笔,极易博一般读者底欢迎。但终究不能感动透过人底内心。刚读的时候,觉得痛快淋漓为之拍案叫绝,但翻过两三遍后,便索然意尽了无余味,再细细审玩一番,已成嚼蜡的滋味了。这因为作者当时感情浮动,握笔作文,发泄者多。

含蓄者少,可以悦俗目,不可以当赏鉴。缠绵悱恻的文风恰与之相反。初看时觉似淡淡的。没有什么绝伦超群的地方,再看几遍渐渐有些意思了。越看得熟,便所得的趣味亦愈深永。所谓百读不厌的文章,大都有真挚的情感,深隐地含蓄着,非与作者有同心的人不能知其妙处所在。……含怒气的文字容易一览而尽,积哀思的可以渐渐引人入胜,所以风格上后者比前者要高一点。(《红楼梦辨·红楼梦底风格》)

我们不能不钦佩俞平伯的艺术鉴赏力。