潘素 章诒和潘素 章诒和:悲兮远道 魂兮归来

潘素(1915-1992),女,著名收藏家张伯驹先生的夫人,字慧素,江苏苏州人。当代女画家。

早年习花鸟,中年转攻山水,晚年善金碧青绿山水及雪景山水。民国时期曾任北平美术分会理事,建国后任北京中国画研究会理事,吉林艺术学院教授,中国美术家协会会员,北京中山书画社副社长,北京工笔重彩画会艺术顾问,第六、七届全国政协委员,民革中央委员,中国和平统一促进会理事等职。

人物生平

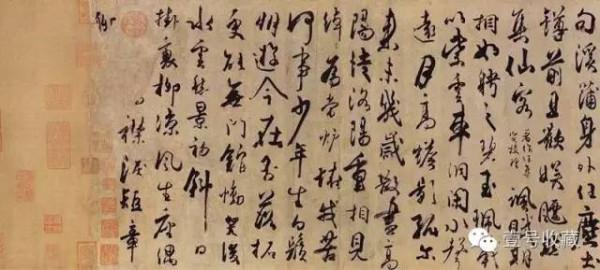

她父亲潘智合,是逊清名流潘世恩的后人。与张伯驹先生结婚时,潘素刚20岁。她自幼酷爱绘画,21岁时正式拜师学画。初从朱德箐习作花卉,后与老画家陶心如、祁景西、张梦嘉合作绘画。婚后,她潜心观摩张府珍贵书画真迹,悉心钻研隋唐两宋工笔重彩画法,并陪伯驹游历名山大川,进行实地写生。功夫不负有心人,1940年代已崭露头角,尤擅长工笔重彩山水画,承继了细密严谨,金碧绯映的一派,成为我国著名的青绿山水画家。

早在40年前,潘素就曾和张大千两度合作绘画。1981年又将两幅《芭蕉图》托香港友人转给台北的张大千给予分别补绘、题字,完成了二人第三次合作绘画。新中国建国初期,她与何香凝合作绘画;三次参加为抗美援朝义卖作画。1952年还同陈半丁、胡佩衡、吴镜汀等老画家合作一本画册,敬送毛主席,为毛主席祝贺生日。毛主席曾复函并特派秘书回礼答谢。1955年周总理对她的《漓江春晴》给予“此画颇有新气象”的评价。

30年来,潘素的创作活动频繁,其作品约有千余幅之多,在国内外多次展出。国家领导人出访时,还曾以她的画作礼品赠送外国元首或政府首脑。她的画推陈出新,独树一帜。我国著名绘画大师张大千先生曾称赞潘素的绘画:“神韵高古,直逼唐人,谓为杨升可也,非五代以后所能望其项背”。

潘素曾于北平、西安等地举办个展。1949年夏,潘素把自己的作品与张氏家藏名贵书画在燕京大学贝公楼展出,其多幅山水画:《桂林伏波山》和《希夏邦马峰》等,被收入《全国妇女美术作品集》与《首都中国画集》《桂林山水画选集》,以上画集还被选送到芬兰及瑞典巡回展出,备受称赞。

新中国成立后,潘素创作活动频繁,曾与老一辈著名女画家何香凝共同作画,三次参加为抗美援朝义卖。其作品约有千余幅之多,在国内外多次展出。国家领导人出访时,也曾以她的画为礼品,赠送外国元首或政府首脑。1958年,其山水画《临吴历雪山图》被赠送给了英国首相;所临摹隋·展子虔的《游春图》,在中国文化代表团访问东京时,被赠予日本天皇。

据当代资深山水画家、国画理论家关瑞之先生考证并指出:1952年9月潘素与齐白石、徐石雪、于非闇、汪慎生、胡佩衡、溥毅斋、溥雪斋、关松房共九位国画宗师创作了国作《普天同庆》。在画作上的落款为:潘素写坡草。1952年10月5日,毛泽东主席就《普天同庆》的创作给齐白石等写信致谢。(注:信中提到参加创作的八位画家中虽未提潘素,但潘素确是《普天同庆》共同创作的国画宗师之一)。

1957年,张伯驹被划为右派,潘素亦受株连,其创作一度低落。张伯驹平反后,她重返画坛,奋笔创作。1980年2月1日至15日,由中国美术家协会北京分会主办,在北海画舫斋举行张伯驹和潘素伉俪书画联展,共展出作品56幅。

=========

“猩猩啼兮杜鹃叫,落日青枫山鬼啸。篁竹深岩不见天,我所悲兮在远道。”吴梅村的这首诗末一句曾被章诒和用作其著作自序的标题。

在李辉揭露所谓“国学大师”文怀沙的劣迹后,这两年难得一见文章的章诒和两周来忽然连续发出两篇雄文,分别披露黄苗子密告聂绀弩导致后者罹祸以及冯亦代在章伯钧家“卧底”的往事,一时之间,颇有“文化群雕”轰然倒塌之意。文怀沙并非“文化偶像”,本一自封的“大师”,其倒塌只是迟早的事而已,然而对黄苗子、冯亦代的揭露,章之文却让文化界一片惊愕、质疑、迷茫,有人从中读出怨愤之声,亦有人从中读出爱恨、宽恕、反思。

章诒和是曾经的“头号大右派”章伯钧之女,写作对于年过六旬的章诒和而言,除了“往事”还是“往事”:罗隆基、聂绀弩、张伯驹、潘素、尚小云、程砚秋……章诒和笔下对于“曾经的贵族生活”是低回迷恋的,但她凭着记忆为历史留下了这些文人、伶人的侧影与细节仍然让人唏嘘与追忆,尤其是聂绀弩、张伯驹等,完全可以让人触及一种传统的风骨与情怀。

耐人寻味的是,此次对于同为告密者的黄与冯,章诒和的态度却是不同的:即一追责,使之无所遁形;一是最终宽恕(虽然行文时多有怨愤之意)。

在揭露黄苗子的文末,章诒和写道:“聂绀弩去世后,出卖他的人写怀念文章,那里面没有一点歉意。人在阴影中呆久了,便成了阴影的一部分。有些东西靠生命和时间,是无法带走和冲洗干净的。”笔底之力似有千钧,这让一直住院的九旬黄苗子读到,真不知该作何想,黄苗子还会选择沉默吗?

而在揭露冯亦代的文中,章诒和在描述章家讲究的生活之外,一些词句即可见出冯亦代的丑态及章对冯的鄙夷,如称忙于向有关部门告密章伯钧言行的冯亦代“马不停蹄”、“劳动强度也够大的”……不过晚年的冯亦代对其告密生涯是自省的,章诒和写此文很多也凭借的是冯的日记,章诒和在文末写道:“洪荒之后,冯亦代于匍匐中翻身站起,面对冤魂遍野、落英凋谢,他悚然而惊,开始正视自己以密告为能事的历史,悔疚不已。他无力探究一生,只有公开那段日记……一个人不论你做过什么,能够反躬自问,就好。”

平心而论,虽然章女士行文间仍然不脱鲁迅曾批评过的控诉式表达,但其中依然有着一种“所悲在远道”的情怀。对于黄冯二人,同样的怨愤,不同的态度,章诒和给出的理由即是否能够“反躬自问”。

人无完人——对中国的文人尤其如此,在大政治的气候之下,人都是渺小的,每个人都难免人性的弱点,这也正是一个真实的人的表现,而其关键则在于是否能够真诚地面对一切:有的告密者垂垂老矣后“反躬自问”,坦陈一切,拷问自己的心灵,而有的则选择了逃避与忘却——或许因为无法正视自己。

颇有价值的是,对比章诒和对两位“文化告密者”的态度,因之具有一种并不仅仅是对个人拷问的力量——这同样是一种对民族与国家的拷问,一个国家与民族,到底能不能真正面对历史曾经的阵痛与真相?巴金生前呼唤的“讲真话”三字,在当下还有多少呢?这或许也正是章女士的“所悲”之处。

且不论其写作姿态如何,章诒和的言外之旨其实是清楚的,即面对悲凉人生与社会呼唤“魂兮归来”——这个魂,既是独立与自由的精神,一种真诚面对自身的力量,也是正在消逝的传统风骨与清正本色。

“我的写作动机始终是明确的——我们这些苟活的人,当为那些在历史严寒中瑟缩的生命留下一口热气;从已然消失且一去不返的诗意里找到一丝甜蜜;讲出以往掩藏很深的痛苦,把它交给未来。也正是记忆使我得以于绝境中复生……即使明天就死,今天也要把心叫醒,将魂找回。思想无罪,社会永远需要批判。”章诒和在另一篇文章中曾自述其写作往事的心境,结合其揭短文章读来,其中自有一种深意。