石家庄靳如超 关于《杀死那个石家庄人》是不是在写石家庄爆炸案 分享一文

下面上文。 《十万嬉皮》 如果存在一个乐队能磨磨唧唧地扭曲拧巴郁闷纠结这么多年还保持低调的,中国估计也就这么一个万能青年旅店。 前一阵子还在抱怨中国现在地下的摇滚乐队,没有几支能写出让普通摇民听的懂唱得出,但一石二鸟一语双关歌词儿的。

这之前我在网上听,也没有觉得万青有多么牛逼。昨晚在现场还失落来着,站在不能攒动的人群里,听着完全POGO无能的曲子,呼吸着二氧化碳,我一阵阵与舞台效果完全无关地目眩神迷。

直到昨儿从MAO回来,一如从前,慢半拍的我在大梦一场之后才渐渐琢磨出味儿来。军械所唱新的八荣八耻,句句直指尴尬的社会现象,二手玫瑰的火车往垃圾堆里开也提出了严肃的生活主题。而不同于军械所和二手玫瑰的歌词,万能青年旅店的歌词显然更为隐晦,“厌恶争执不善言说 终于沦为沉默的帮凶”这句大家破解成“厌恶政治不善言说”有着谐音词的奇妙,但他们的深意,可能自己都意识不到。

他们想刻意表达的深意在长时间的隐晦中,像琥珀中姿容丑陋不堪的苍蝇,里面的属于生活本身的丑态,被各种各样的意识形态虚饰成了一块珍宝。

很多人问,为什么今年万青一下子火了?我不是资深的乐迷,熟悉他们也不过因为今年他们流传非常广的一首好作品《杀死那个石家庄人》。

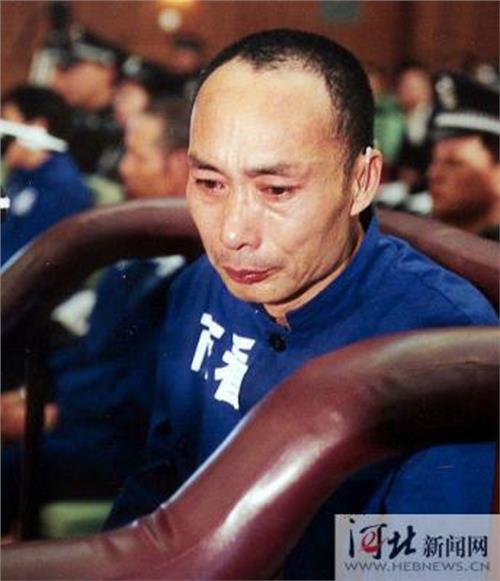

这部作品描述的是2001年3月石家庄特大爆炸案的主犯靳如超。比起媒体上一律批判他是一个十足的恶棍与变态来说,万青更深层次地探讨了当下普通民众的生存现状。也许就像歌词儿中描述的那样,在多年被压抑和被损害下,每个人都有可能成为一个反社会的变态。

变态的形成与他曾受过的社会待遇不无关系。福柯的一句话解释再好不过了:“重要的是讲述神话的年代,而不是神话讲述的年代。” 拙劣地拿过来套用在这个现象上,那就是今年各种发生的让老百姓压抑的烂事儿上面,比如上海的大火,而让人无奈的是,像克拉玛依大火时那些在“领导先走”下被焚烧的灵魂也从未被安抚。

于是万青的歌词来了,“如此生活三十年,直到大厦崩塌。

” 弗洛伊德的死亡本能中谈到了破坏欲,当中国人民坐不稳奴隶时,就跃跃欲试想着将这操蛋的生活掀翻,在一个相对稳健的政权下,破坏欲只能被憋着心里,有人提供一个发泄的渠道,民众就有了代言人,尽管这代言人不是一个态度强硬身姿硬朗的演说者形象。

我们不满现状不光是因为国家政权的原因,阿尔都塞不早就告诉大家了么,就算国家政权可以改朝换代,但意识形态国家机器永存。多少年了,早就被在民族性中根植下奴才的特征了。

所以今儿这般躁动,不光夹杂着青春的欲望,力比多的上涌,也夹杂着对自身认识不清的迷惘与痛苦和想将之转移给造成所有不幸福事件的当权者的愤怒。 你要说人们认识不清当下的生活,也不尽然,齐泽克说过人们有的是犬儒性,生活在某种意识形态下的人对此种意识形态有深刻的洞察,只是遵守着所有的规则从不打破。

为什么不打破?因为不是人人都想着革命,不是人人都有革命的激情,自然也不是每个人都有革命的能力,支持人们逻辑按现存体制运行的是另一套逻辑体系。

这套体系不为外人所知,是未曾说出已然说出的事实,它的存在就如基督教中的上帝,不是你看得见看不见的问题,而是,对基督徒而言,那就是事实。 描述现实的同时,万青没有给乐迷一个乌托邦,只给了一个基于现实高于现实的描述,但乌托邦的想象在这个时候被符号化的隐喻推出来了,好比在希区柯克的《精神病患者》中浴室杀人片段,每一刀都让观众坚信是捅进了演员的身体。

而实际上,他们可什么都没说。

这早产的真理是现有批判和一种上升的政治力量的结合。在我们这个特殊的语境下,就是中国的年轻人想要一个更好更理想的生活,先是物质的。也许清廉正义公平合理是新生的政治力量的基本诉求。当然,这股政治力量还在房子孩子的压迫下挣扎着。

不管怎么说,我们好歹有了一个想象的空间,而想象力飞扬的时代,是一个值得期盼的时代,一个有前瞻空间和进步余地的时代。 至于我?我是来冷眼旁观,引火上身的,带着淡定笑容和玩世不恭的,十万嬉皮。