顾媚黄道周 黄道周故事之五:黄道周与顾媚

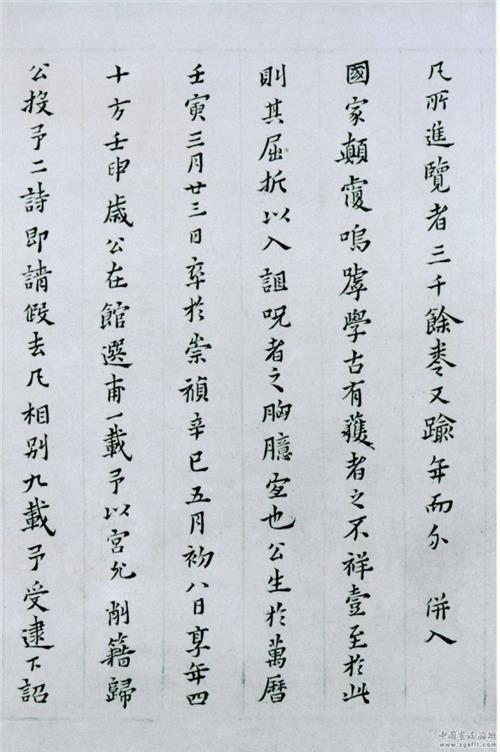

清桐城派大家方苞《望溪集·石斋黄公逸事》记载了黄道周与名妓顾氏的一段轶事:

黄冈杜苍略先生客金陵,习明季前辈遗事,尝言崇祯某年,余中丞集生与谭友夏结社金陵,适石斋黄公来游,与订交,意颇洽。黄造次必以礼法,诸公心向之,而苦其拘也,思试之。妓顾氏,国色也,聪慧,通书史,抚节安歌,见者莫不心醉。

一日大雨雪,觞公于余氏园,使顾佐酒,公意色无忤,诸公更劝酬,剧饮大醉。送公卧特室榻上,枕、衾、茵各一,使顾尽弛亵衣,随键户,诸公伺焉。公惊起,索衣不得,因引衾自覆荐,而命顾以茵卧。

茵厚且狭,不可转,乃使就寝。顾遂昵近公,公徐曰:“无用尔!”侧身内向,息数十转,即酣寝。漏下四鼓,觉,转面向外,顾佯寐无觉,而以体伴公,俄倾公酣寝如初。诘旦,顾出,具言其状,且曰:“公等为名士,赋诗饮酒是乐而已矣,为圣为佛,成忠成孝,终归黄公。

”……顾氏自接公,时自怼,无何,归某官。李自成破京师,谓其夫:“能死,我先就缢。”夫不能用语,在缙绅间一时以为美谈焉。(见《明漳浦黄忠端公全集》卷首,以下简称《黄漳浦集》)

这个故事很为人所津津乐道,黄道周对娼女顾氏的感召无疑是很有戏剧性的,后人亦多有引述,然据《明季北略》及孟森先生《横波夫人考》等记载,推考其实,此事当为虚构,原因有四:

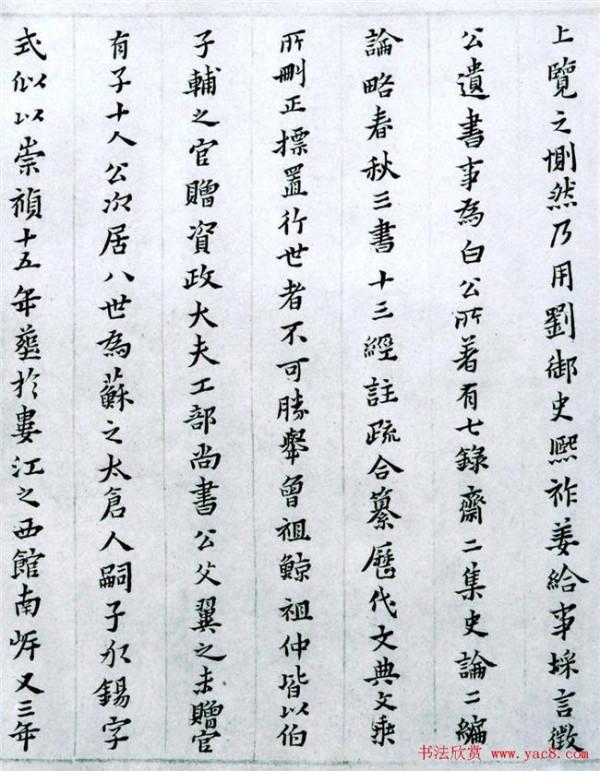

1、与“余中丞集生、谭友夏”相熟、且符合方苞所言“国色也,聪慧,通书史,抚节安歌,见者莫不心醉”的明末金陵顾姓名妓,只有一个顾媚,孟森先生《横波夫人考》(见《心史丛刊》)对其生平作了翔实的考证,并未提及此事,以黄道周的名望,若与顾氏真有此一段轶事,则孟森先生不当不提。

2、假设孟森先生未睹此文,不知此事,然据《横波夫人考》引余怀(即方文之“余中丞集生”,为顾氏好友)之《板桥杂记》所载,顾氏从良是因其名高招嫉,被人诬陷,行将逮辱,幸得余怀出手相救,讼乃解,但经此挫折后,从此亦“摧幢息机,矢脱风尘”,“未几,归合肥尚书芝麓”(见《心史丛刊》P124),也就是说,在此不久后就嫁给当时名士、号称“江左三大家”之一的龚鼎孳(zī)。

可见其从良与黄道周无关。

3、嫁龚鼎孳的时间,据《横波夫人考》引陆以湉《冷庐杂识》载顾氏小像旁有龚、顾二人题画诗,其中顾诗曰:“识尽飘零苦,而今始得家。灯煤知妾喜,特著两头花。庚辰正月二十三日灯下眉生顾媚书。

”故孟森先生云:“庚辰正月二十三,横波自题诗,则系已定嫁龚,又系甫经定约者,殆即以此照及诗为允嫁之证耶?”P135而庚辰为崇祯十三年(1640),据洪思《黄子年谱》,本年正月黄道周居漳浦守墓,后因解学龙荐举一事,五月二十三日辞墓就逮,入京后系狱直至明年(见《黄道周年谱(附传记)》P19-21)。

按方文及上引《板桥杂记》所言,若顾氏于此事之后不久再嫁龚鼎孳,从时间上来说,是不大可能的。至于《明亡述略》等言此为道周少年事,则更不可信了,因为顾氏生于万历四十七年(1619),比黄道周整整小了34岁。

4、方文文末载顾氏请先于其夫自缢之事,以见其受黄道周之感召,但据《明季北略·从逆诸臣·六科给事》言龚鼎孳为变节而托辞,“每谓人曰:‘我原欲死,奈小妾不肯何?’小妾者,所娶秦淮娼顾媚也。

”P631则又是顾媚拖其后腿了,陆以湉(tián)《冷庐杂识》亦载此事,这与方苞所述互相矛盾。将不能死节委之于一个女子,笔者倒相信这更符合龚鼎孳的精神境界,也较切合二人的生平,孟森先生所言:“势利富贵,又为此二人所一日不可缺者。”[2]P144实为诛心之论。

明末个性主义之风盛行,情潮暗流涌动,文人诗酒风流是常事,人们也往往对那些表里不一的“假道学”大加嘲讽,然而黄道周是个言行一致的道学家,《明史》本传称其“严冷方刚”,从史书及年谱所载亦可知方文所谓“黄造次必以礼法”是一个事实。

他一生对权势、富贵等身外之物不假颜色,可说是具有“道德洁癖”,从他所言“计吾生年以来,未有一言一事内不可告于妻子,外不可告于朋友,幽不可告于鬼神,明不可告于黎献者”可见一斑(《赴逮与兄书》,《黄漳浦集》卷十九),所谓君子不欺心而已。

其发妻林氏病故后,续娶蔡氏,除此之外,平生不近女色,可见黄道周之品格实为当时文人眼中的一个“另类”。方苞此文本题为“逸事”,说是传说也未尝不可,故此逸事的主题是以名妓而衬大儒,作为前朝掌故谈资则可,指认为史实则非。