记者节访范长江邹韬奋后人:好记者需要有理想

今天(11月8日)是我国第八个记者节,值此全国新闻工作者的节日到来之际,本报专访了两位现代新闻事业的杰出新闻学家、出版家范长江和邹韬奋的后人,通过他们对父辈们的缅怀来激励年青一代的新闻工作者,也与广大读者共勉。

范长江原名范希天,是中国现代著名新闻记者、新闻学家。新中国成立后曾历任新华通讯社总编辑、解放日报社社长、新闻总署副署长、人民日报社社长、国家科委副主任等。他的作品《中国的西北角》《塞上行》《通讯与论文》影响了整整一代人,直到今天依旧是年轻新闻人的必读课本。1991年,中国记协与范长江新闻奖基金会联合设立“范长江新闻奖”,这是表彰奖励我国中青年新闻工作者的最高新闻奖。

邹韬奋曾用名李晋卿,是我国卓越的政论家、出版家,著名的新闻记者。他创办了著名的三联书店,作品《韬奋漫笔》《萍踪寄语》等影响了整个华语出版界,以他名字命名的中国韬奋出版奖,是目前我国出版界最高的奖项。

记者节前夕,新报记者走近这两位杰出报人的后人——或许您不知道,范长江一家祖孙三代都从事新闻行业;邹韬奋的女儿亲自出任邹韬奋基金会会长,穷其精力,培养年轻一代新闻人。在聆听他们对自己父亲以及老一辈新闻人的追忆中,本报记者也在寻找自己的差距,力争更好地传承他们的新闻理念。

今天,新报记者还将分别走近百姓,深入社区,与被采访者面对面地沟通交流,捕捉最生动、最鲜活、最感人的新闻素材,推出“东西南北中”“你我他和她”“喜怒哀乐愁”等系列报道。记者节特别行动的采访内容,敬请关注明日新报。

在记者节前夕,本报记者电话采访了身在上海的邹韬奋先生女儿邹嘉骊女士。邹嘉骊不愿多谈自己的情况,对她而言,生命的全部就是父亲的新闻事业,也是她自己的新闻事业。

邹韬奋先生女儿邹嘉骊当年我的父亲明确表示:

三类广告不登

邹韬奋的事业是从《生活》周刊起步的。在独立主编《生活》周刊时,因为人手不够,他不得不早出晚归,全心投入。邹嘉骊把父亲办报的精神总结为“大爱”二字。她说,父亲始终关心的是大众的生活,爱民族和爱人群体现了他做人的原则。邹嘉骊特意说出父亲1937年在看守所中写下的题词——“推母爱以爱我民族与人群”来告诉记者,韬奋先生的一生都在为贴近生活、贴近大众的办报理念而努力。

“父亲以大众为本的办报思想生动地体现在《生活周刊》的出版过程中。”邹嘉骊说,“《生活周刊》是父亲事业上的一个里程碑,当时印数有2800份左右。而在他手中印数最高峰时高达15.5万份。这本周刊原本是中华职教社办的机关刊物,主要用来赠送给社员和教育机关。

父亲接编后,根据读者需要,改变编辑方针,以讨论社会问题为主,同时辟‘信箱’专栏,为读者解答各种人生的疑难问题,如生活、求学、职业、婚姻、医药等。读者给周刊社来信,父亲主张每信必复。”

邹嘉骊告诉记者,现在的报纸她也非常关注,她觉得能够体现民生的报纸才是真正有生命力的报纸。关注老百姓的生活,引导大众的先进文化生活,不仅是韬奋先生的办报精髓,同时也是现代报纸取得成功的法宝。

邹嘉骊对都市报非常关注,她还特意嘱咐记者,作为都市报记者,对客观新闻的采访和写作要有选择性,她始终觉得“选择”报道是做好新闻的必修课。在谈到“选择”新闻的同时,她也谈到了报纸组成的另一个要素——广告。“当初父亲办《生活周刊》时也有广告,广告对出版物是有帮助的,这是有目共睹的事情。

只不过我父亲对刊登广告有明确的规定,这个规定也很有意思:有伤风化的广告不登,妨碍道德的广告不登,招摇的广告不登——近似的广告也不登。”

邹韬奋先生1944年7月24日在上海病逝,享年50岁。当时邹嘉骊是个仅有十几岁的小女孩。如今已走过63个春秋,但她仍然不能忘记父亲在临终前留给她的话——“不要怕”。邹嘉骊说,父亲的一句话帮她克服了无数的困难,闯过了一道道难关。

邹嘉骊在父亲逝世60周年纪念会上的发言“六十年前父亲的嘱咐”中曾经这样说道:

60年前的今天清晨,上海医院的一间病室里,寂静无声,只听见妈妈低低的哭泣声。父亲静静地躺在床上,嘴在颤颤地抖动,似乎还有话要说,但已经发不出声音了。妈妈递上一支笔和一个练习本,父亲用仅有的,最后的一点力气,颤抖地写下了三个不成形的字:“不要怕。”随后,父亲的手脚开始渐渐凉下来,7点20分,他永远地离开了我们,离开了他的亲人,他的同志,他的事业。

如今,邹嘉骊仍然觉得自己的时间不够用,虽然《韬奋年谱(三卷)》已经出版两年,但她仍然在夜以继日地对该书进行修订。她常说,自己的时间很紧,岁月不饶人,要与时间赛跑,努力用比较系统的材料,让韬奋思想发展的脉络清晰、具体、生动和形象,为韬奋研究、也为弘扬韬奋精神出一点力。

世界上首次公开披露红军长征真实情况的新闻报道《中国的西北角》,让世人记住了著名记者范长江的大名。在2007年记者节到来之际,范长江先生的次子、汕头大学长江新闻与传播学院常务副院长范东升接受了本报记者专访。

和充满传奇生涯的父亲相比,范东升的性情更加内敛。

两个时代,两种性格,造就了这对父子截然不同的新闻人生。

范长江次子范东升记者节前夕再谈“纸馅包子事件”:

公信力是媒体灵魂

谈成长命中注定做新闻人

“我做新闻也是命中注定的事。”1970年,范长江去世时,19岁的范东升正在内蒙古农村插队。聊起自己的新闻生涯,他不太喜欢说是“子承父业”,而更愿意用“命中注定”。

恢复高考第一年,范东升在志愿上只填报了两个专业:北京大学新闻系和经济系。他说父亲对自己的影响是潜移默化的。因为父亲从来不曾在职业选择上给他任何具体的指导,而是自小就经常给他灌输一些关心国家命运、关心民众疾苦的理念。

谈到父亲的名望对自己工作的影响,范东升坦言:“当然是有,并且带给我很大压力。”从小到大,除非别人提及,他自己从来不会主动说起范长江是自己的父亲。

如今从事新闻教学工作的范东升坚持认为,性格对于一个记者来说特别重要。“一个好记者未必需要多高的学历,但他一定要有强烈的好奇心和开朗的性格。”他说父亲就是一个天生的记者,思维特别活跃开放,三教九流的朋友特别多,意志力和学习能力都非常强。

现在,范东升的女儿范小江也是一名记者,供职于美国纽约一家中文媒体。每次和女儿通电话时,他都会习惯性地重复父亲当年对他讲的话,“你得靠自己呀,不靠真本事,将来没人帮得了你。”

忆往昔父亲单枪匹马“长征”

“我的父亲是从天津走向全国的。”采访很自然地从天津开始,在范东升看来,父亲范长江职业生涯的起点就是天津,“是天津给他机会,让他逐步成为一名记者。”

范长江毕业于北京大学哲学系,“上学时,他很困惑。”范东升这样形容父亲在上世纪30年代的思想状态。据说在北大哲学系,范长江曾经向他的教授求证这样两个问题:一是全国人民要求抗日而政府不抗日,怎么办?二是一个人肚子饿了,自己又没钱,铺子里却堆满食物,能不能拿来吃?

教授的回答是:这不是哲学的事,不是解决实际问题的。这样的答案使范长江很失望,他决定走出书斋,投入到抗战洪流中去——他选择的第一个目的地就是天津。因为当时天津有国内最大的非官方媒体《大公报》,在业界享有极高的声誉。衣食无着的范长江希望能从这里谋得一份差事,完成自己的“抗战宏图”。所谓“宏图”就是后来轰动全国的《中国的西北角》。

“当时,《大公报》有三巨头:张季鸾的笔、吴鼎昌的钱和胡政之的经营。”范东升回忆,父亲当年经常对他说,总经理胡政之对报道计划和他的勇敢给予充分肯定,但不相信眼前这个只有二十几岁的年轻人能完成规模如此庞大的报道,因此只答应他以通讯员身份采访,按期支付稿酬,但不给薪金和差旅费。

“这已经很好了,起码我父亲有了采访的身份,有了基本的生活费。”范东升说,年轻的父亲骑着一匹马,扛着一杆枪,揣着一支笔就上路了,一路采,一路写。

1935年7月14日,范长江由成都出发,经四川江油、平武、松潘,甘肃西固、岷县等地,于9月3日到达兰州。接着西去敦煌、玉门、西宁,北至宁河、五原、包头,全程1200余里,历时10个月,足迹遍及川、陕、青、甘、宁、内蒙古等广大地区。

这10个月的西北考察线路刚好与红军长征过程重叠交错,范东升说:“当时,红军长征向北转移,国民党多路军阀围追堵截,常常红军刚突围成功撤离,父亲就到达现场,报道战场实况,并进行军事局势分析,预测下一场战役的情况。”讲到这里,他用了一个有趣的比喻:“就像现在世界杯足球比赛的现场解说及预测。”

范长江的69篇旅行通讯忠实记录了中国西北部人民生活的困苦,更真实记载了红军长征的情况。他的报道让当时媒体上第一次公开出现“红军”一词,而不是“剿匪”。《中国的西北角》结集出版后,引发了读者的抢购潮,“未及一月,初版数千部已售罄,而续购者仍极踊跃。”接着数月内,此书又连出七版!范东升如此形容:“片纸神州贵,华章四海闻。”

话新闻好记者需要有理想

尽管出自名门,尽管已经是国内著名新闻人,但在汕头大学,范东升仍坚持站在讲台上,除了带研究生外,还选择为大一学生讲授最基础的《新闻学概论》,“我希望用一己之力,帮助这些年轻人打好新闻基础。”

“无论这个世界怎样快速变化,自诞生之日起,新闻就自有一套规范,以及不可动摇的根基和准则,这就是新闻的真实性、客观性,以及包含在字里行间的人文关怀精神。”在谈到“好新闻”的标准时,范东升认为,新闻最终还是要反映大众的愿望和要求,这一点无论古今中外,任何媒体都不能例外。

范东升特别提到了前阵子发生的“纸馅包子”事件。他的体会是,作为一名职业记者,在政治上和纪律上都必须对自己严格要求,因为一个记者的写作绝对不是他私人化的创作,而必须要考虑新闻报道的社会效果,以及记者肩上所承担着的社会责任感。简单地说,做一个好记者,同做一个好人一样,重要的是要有良知和良心。

如今不少人都在讨论“媒体的责任”,在他看来这是一个很大的问题,也是需要一个记者用一生的职业生涯来回答的问题。他觉得,一个好记者或者说一家好媒体的掌门人,都是要有理想的。

比如说像他父亲那一代的新闻工作者,不少人就是牺牲在战场上,“他们不知道前线有危险吗?他们不知道枪林弹雨的环境随时可能要了自己的命吗?”范东升说,他经常会思考这些问题,而最终获得的答案只能是“理想”。当年的新闻记者,之所以把自己的生命置之度外,到前线去采访,就是因为他们将一个新闻记者的职业操守和职业责任放在了生命以及个人利益的前面。

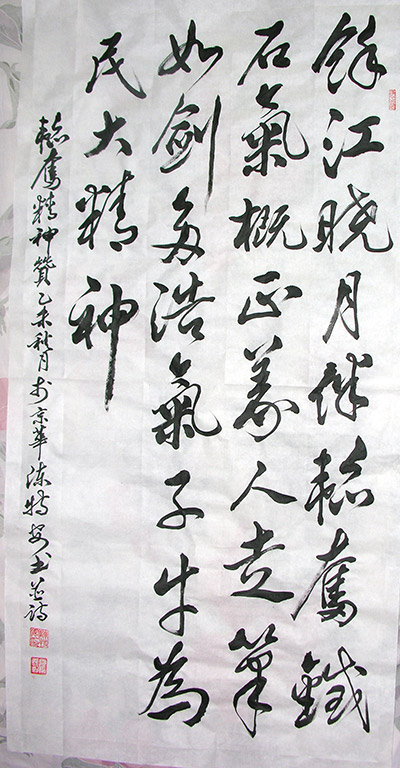

“‘记者’这个职业之所以在社会上享有如此崇高的社会地位,是因为大家看重的是‘记者’肩上所承担的道义、责任。”在范东升看来,老一辈新闻界前辈“铁肩担道义,妙手著文章”的优良传统,也应当贯穿在今天的办报理念中。

![>[博物馆里的秘密]邹韬奋纪念馆:展示用笔战斗的新闻伟人](https://pic.bilezu.com/upload/3/8a/38aa67996e33d9586fdb7a4c4d37e743_thumb.jpg)