陈新民文集 云南等内地旅游文化产业学习考察报告——陈新民

云南等内地旅游文化产业学习考察报告——陈新民

干部论文

云南等内地旅游文化产业学习考察报告

地区文化体育广播影视局、新闻出版局(版权局)党组书记 陈新民

为贯彻落实中央新疆工作座谈会及全国文化系统对口援疆工作会议精神和要求,进一步解放思想,开阔视野,学习先进。地区文化产业学习考察组一行5人赴云南、福建、贵州、四川等内地省市学习考察,学习内地先进、发现我区不足,借鉴成功经验,提出一些发展繁荣地区旅游文化的建议,形成报告如下:

一、学习考察基本概况

此次学习考察内容主要包括文化基础设施建设、民族文化保护、博物馆管理、旅游文化产业开发等几个方面。实地观摩16处,与文化相关人员座谈交流6次。在福建省福州市,重点考察了有福州“四大文化”品牌之一、被评为“福州十大名片”之首、最能体现福建历史文化和物质与非物质文化特色与价值的“三坊七巷”;在武夷山,重点考察了景区的河谷漂流文化、茶饮文化,观赏了张艺谋团队策划执导的夜间实景故事晚会——《印象大红袍》。

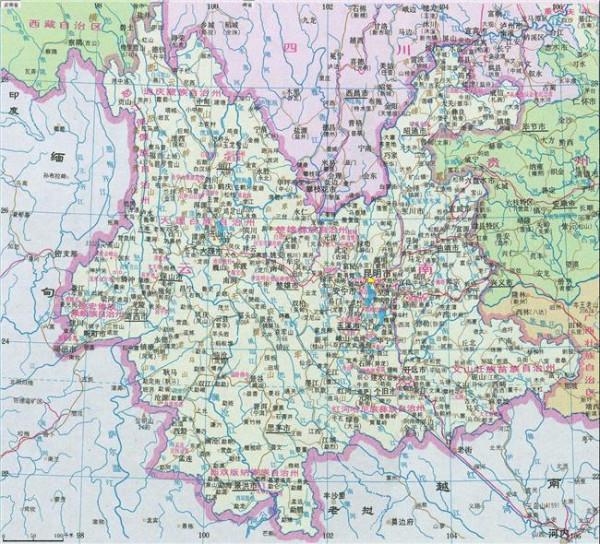

在云南省,重点考察了昆明和丽江的旅游文化建设。

整个考察期间,我们感受最深的是内地省市高度重视旅游文化建设,重视民俗文化建设,民俗文化浓郁,多元文化并存。所到之处,文化旅游商品琳琅满目、民族特色服饰缤纷多姿、特色餐饮回味无穷、大型歌舞实景演出气势非凡。

通过为期半个月的学习考察,切实开阔了眼界,看到了差距,启迪了思路,坚定了信心,一致认为内地的文化事业发展从省、州市到县,包括文艺演出和旅游景点等,都搞得活色生香,发展势头兴旺,特别是云南、四川省发展旅游文化产业和福建省文化遗产保护的成功经验,非常值得我们研究借鉴。

二、内地发展文化产业和文化遗产保护的经验和做法

在考察期间,通过不同省市间的对比发现,每个地方在发展各自的特色文化和文化遗产保护开发方面,都是匠心独具、各俱特色。

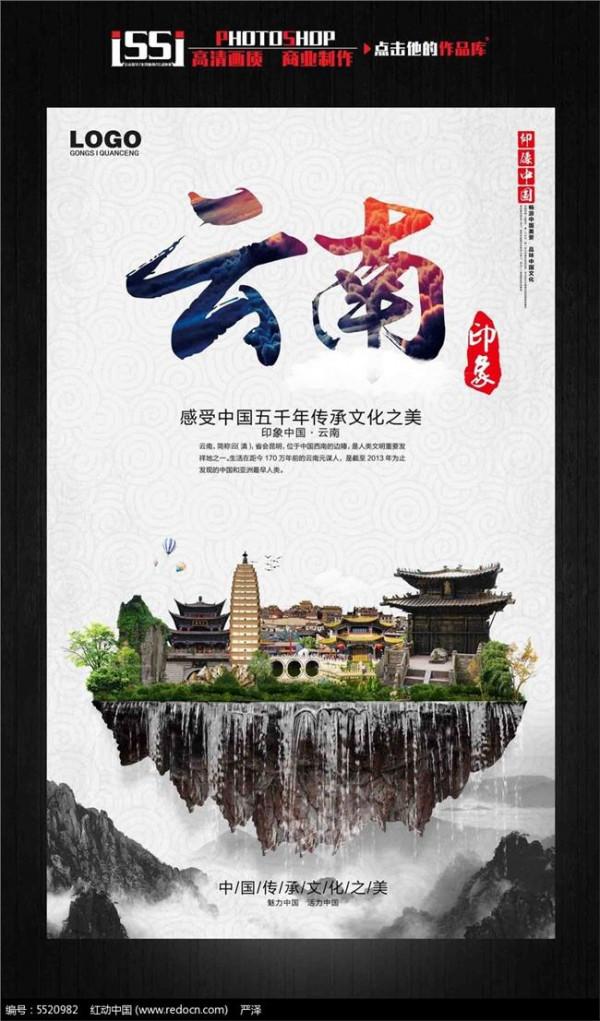

(一)云南省发展旅游文化产业的基本经验和做法。

云南是一个多民族边疆省,在十几年前,尚处于山大沟深、交通闭塞、人多地少、矿藏资源相对匮乏、文化产业开发相对落后的境况。随着改革开放的深入和西部大开发战略的实施,该省抢抓机遇,扬长避短,因地制宜,重视对自然资源、民族文化资源和历史文化资源的保护、开发和利用,将当地自然风光和多姿多彩的民族文化巧妙结合,从而使云南一跃而成为全国文化大省,旅游大省。

云南发展文化产业的基本经验可以概括为“一个基本思路,两项发展目标,五条指导原则,五个重要抓手”。

即:一个基本思路中最具核心的字眼是发展,提出要依托资源优势和区位优势,繁荣民族文化,发展文化产业,推动旅游产业,最根本的是要建成文化大省,可谓是立足区位优势,定位高远!

两个发展目标中包括远期目标和近期目标,既有远景理想也有近期方向,切实可行!五条指导原则中提到了“坚持积极构建多元化的文化产业投融资体制,盘活增量文化资产,优化文化投资环境,为文化企业的发展壮大营造良好的社会环境。

”这是我地区所没有的,值得思考和借鉴。五个重要抓手包括抓文化市场培育、文化基础设施、文化产业项目、文艺发展繁荣、文艺人才培养等。成功打造了一批文艺精品工程,有云南的《云南映象》、丽江的《丽水金沙》、《印象丽江》、大理的《蝴蝶之梦》、西双版纳的《勐巴拉娜西》等一批高品位的民族文化精品晚会。

这些晚会,品位高,节目精,抓眼球,灯光独特,实景拍摄,取得了十分可观的社会效益和经济效益。如武夷山的《印象大红袍》,丽江的《丽水金沙》,每天演出两场,旅游旺季还要加场,每场观众分别达800和500多人,每人票价分别为380元及160—180元,场场爆满,有时甚至“一票难求”,上演两年多来经久不衰,已成为武夷山、丽江的第一张大名片。

其匠心独运之处值得深挖细究。

(二)云南开发旅游文化产业的势头强劲,成效明显,呈现三个特点。

一是发展目光长远,点线结合科学,已形成全方位多层次的旅游文化产业发展格局。云南便利的交通设施建设和旅游线路的开通把一个个黄金旅游点串连成珠,并在沿途想方设法串起了一些旅游城市和景点。从云南省的旅游文化产业发展来看,粗看是一条条各不相同的线路、景区和景点,实则已形成点线结合、各有千秋,五彩纷呈、全方位多层次的旅游文化产业发展格局。

二是景区构思精巧,旅游文化元素设计精致,已形成原始古朴风格隽异的建筑体系。

走进云南,我们看到的许多建筑都具有鲜明的地方特色,景区很少有现代风格的建筑,尤其是以丽江为代表的古镇打造方面,处处体现了古朴自然、绿水青山和人文景观的有机结合,使游人能深切感受到人与自然和谐相处之美。

每到一个地方和景区,从线路设计、城市建设、建筑风格、绿化布局、民族文化的利用到原始物象的人为补充再造,都会感受到它精巧的构思和独特的设计,处处都有大场景、大手笔、大生态,无不显示出独特的文化、高明的手法和立意的精深,令人难忘,时常记忆犹新。

三是注重文化挖掘,资源整合有力,已形成民族文化与旅游结合的品牌效应。云南省丽江市长期居住着十几个少数民族,其多姿多彩的民俗文化已成为云南的宝贵财富。每个民族都有自己灿烂的历史文化,独特的风俗习惯,旅游部门就利用这种民族风情开发旅游文化项目,如游大理古城居民项目、结合表演三道茶等传统文化项目。

丽江古城,是一个以纳西族为主的古老城镇,它以古朴的艺术风格、鲜明的民族特色和科学的布局艺术,于1997年被确定为我国第一批世界文化保护遗产,全国各地的民间工艺品、艺术家纷纷落户其中,大部分民间民俗物品都是仿造和现场制作的。

就连举世闻名的“纳西古乐”也是在即将消失时通过抢救才得以保留并传承下来的。

在束河古镇、东巴谷,采用复原陈列、演绎的手法恢复和完整保存了东巴部落村寨,向游客展示了其生产生活、宗教习俗和丰富多彩的建筑风格。云南的旅游正是利用缤纷各异、多元共存的民族文化,经过挖掘、整理、整合才使原始的、古朴的民族艺术重新焕发出了耀眼的光彩。

同时,我们也注意到各种民族歌舞中融入了现代的元素,如《云南映象》,《丽水金沙》等,都体现了原始民俗与现代时尚的有机结合,亦古亦今,这一点,特别值得我们借鉴。

三、云南等内地文化产业发展对阿勒泰地区的启示

走一路,看一路,想一路。四川、云南开发旅游文化产业和福建文化遗产保护方面勇于开拓创新,用大手笔书写大思路,大开放促进大变化,大项目助推大发展的做法着实令人震撼。相比,我们地区在发展文化产业方面亟待加强。

主要表现在:一是要进一步解放思想。云南、四川、福建的旅游开发之所以又快又好效益明显,除了国家政策支持外,很重要的一条就是思想解放,敢于突破,创新进取,敢为天下先,善于捕捉、把握和用好机遇。二是要创新体制机制。

考察中不论生态保护、旅游文化产业培育还是特色城市建设,都有新思路、新举措,敢于“先上车,后买票”,敢于举债建设,负债经营。三是充分利用自然环境。地区现有的沙漠、戈壁、草原、森林、冰川、雪山、河流等旅游资源的作用还没有充分发掘和开发出来,哈萨克等民族民俗文化元素和旅游开发建设还没有很好地结合起来。

四是彰显民族特色文化。旅游景区开发建设中缺乏原汁原味的民族文化风格的特色建筑,原生态民族文化、丰富多彩的自然资源和非物质文化遗产的挖掘、保护、发展、利用还远远不够。

四、发展阿勒泰地区旅游文化产业的几点思考和建议

借鉴云南、四川、福建等省发展旅游文化产业和保护非物质文化遗产的经验,结合地区实际,对地区发展旅游文化产业、开展文化遗产保护提出如下建议:

(一)高度重视,精心策划。十七届六中全会和自治区第八次党代会召开以来,特别是自治区文化工作会议后,中央、自治区对文化的大发展大繁荣进行了重大战略部署,当前地区的文化发展和繁荣的任务可以说迫在眉睫。阿勒泰的文化底蕴,“草原丝绸之路”、“人类滑雪最早起源地”、“千里旅游画廊”、“人间净土喀纳斯”等品牌,我们本地人已是耳熟能详,但还没有在全国叫响。

2007年,布尔津县也搞过“梦幻喀纳斯”演艺大厅,但无果而终。

放眼全国旅游文化激烈竞争的形势,反思过去,感觉地区的文化产业发展还停留在小打小闹阶段,形成不了气候。《印象大红袍》、《丽水金沙》、《云南映象》等之所以“火”,无不因为名执导、大场面、大投入,才形成了规模,带动了文化产业。

基于此认识,建议地区应当聘请国际国内业内“高人”,给地区旅游文化“把脉”,以团队来策划和包装,提升内涵,打造精品,才能与新疆旅游的“会客厅”这一称呼相匹配;基于此认识,建议地区把发展文化旅游提到一个重要议事日程,成立地区发展文化旅游领导小组,切实加强领导,整合宣传、文化、旅游、文联、县市(景区)的各类资源,有专门的机构和人员来操作,形成有力的组织保障和经费投入,强势推进旅游文化深入发展。

(二)打好基础,创出特色。以喀纳斯景区为例,来此观光的游客称之为“旅长景短”,这一方面说明我们交通还不够便利,目前地区尚无一条直通景区的高速公路;另一方面说明我们的旅游只为看景而旅游,缺少可享可看的文化。

2009年以来,地区投入400余万元,打造了一台大型哈萨克民族歌舞《阿嘎加依》,包揽了自治区“春满天山”12个奖项,成功入选国家舞台艺术精品工程资助剧目,上演以来得到了疆内疆外观众如潮的好评。因为它没有和旅游结合起来,来自各县市的几十名演员,按照政治任务需要,“召即来、完即散”,令人惋惜。

我们应学习云南丽江等地的做法,前期由政府出资“买演出”,通过各种措施请来旅行团,提升人气,只要打出名气,就可放手让其发展,做到“扶上马,送一程”。

(三)培育产业,持续发展。张春贤书记在阿勒泰地区调研时指出:保护生态、放大优势、突出民生、形成特色、创先争优。阿勒泰地区经济欠发达,又使阿勒泰具有了原生态、无污染的巨大优势。旅游被誉“无烟工业”、“朝阳产业”,发展前途无量。

文化是旅游的灵魂,发展旅游文化恰恰达到了“保护生态、放大优势、突出民生、形成特色、创先争优”的五项要求。发展旅游文化可以利用地区丰富的矿产资源、畜产品资源、额河奇石彩玉、民族刺绣等优势资源和特色产品,就地取材,综合开发,把旅游文化纪念品做大做强,延伸文化产业链条;发展旅游文化可以向游客展示阿勒泰独特的民族文化魅力,推进传统歌舞演艺、阿肯阿依特斯、卡拉角勒哈等表演形式向现代发展,探索民族文化为旅游服务,走一体多元文化与旅游相结合的新路子;发展旅游文化可以带动更多的农牧民群众参与到文化产业的下游产业,通过景区景点组建民族歌舞、器乐演艺小分队、民族歌舞表演与民族餐饮相结合等多种形式,增加农牧民收入。

发展旅游文化本身就是一种宣传和推介,旅游文化火了,知名度和美誉度就会提高,对阿勒泰地区招商引资、农副产品销售等等经济建设益处颇多。

(四)加大保护,深入挖掘。民族的就是世界的。借鉴福建省文化遗产的成功经验,作为地区旅游文化的重要组成部分,对非物质文化遗产的挖掘、保护和传承,要避免因利益驱动,过度“开发”某些非物质文化遗产;必要的开发须由专家学者论证经有关部门审查批准,严格实行开发非物质文化遗产的准入制度。

要坚持全面、协调、可持续发展战略,处理好文化遗产保护、管理和利用的关系,处理好文化遗产保护和经济建设的关系。文化遗产列入保护名录之后不能仅仅停放在博物馆里,对具有产业开发价值的传统文化项目予以政策倾斜,鼓励民间资本进入民间传统文化的产业开发。

坚持举办阿肯阿依特斯、歌舞表演、赛马、叼羊、姑娘追、手工艺品展览等少数民族项目,将“哈萨克民间达斯坦”、铁力麦等传统的非物质文化遗产名录项目搬上舞台,达到宣传展示、保护传承的目的。

(五)加大宣传,鼓励创新。做好宣传是提升旅游文化的基本功。地委对地区旅游的定位“阿尔泰山千里高品质旅游画廊”日见明朗,围绕这一目标,我们在对内、对外宣传时,着重宣传“人类滑雪最早起源地”、“阿嘎加依”、“额河奇石彩玉”等文化品牌和旅游纪念品,通过新闻发布会、推介会等不同形式,综合运用广播、报纸、电视、折页、光碟、互联网、手机短信等立体传播网络,不断提高阿勒泰旅游文化的品味和档次。

高度重视文艺人才的培养,下大力抓好地区文化运作机制的创新,搞活用人机制、分配机制和演出管理机制。

善于及时总结来自基层、来自群众、生动鲜活的文化创新经验,让蕴藏在各族人民中的文化创造活力充分得到发挥施展,积极培育地区各行各业的“文化能人”和“领军人物”,表彰一批在繁荣地区文化工作中做出突出贡献和赢得荣誉的艺术人才,推动优秀文化产品大量涌现,推动地区文化事业全面发展和繁荣。

![>莆田市台办主任陈再新 [图文] 市台办主任龚建华一行赴莆田海峡两岸交流基地学习考察](https://pic.bilezu.com/upload/0/23/023525c5497b6ee2e8f1fbcf853029a0_thumb.jpg)