孔光一的弟子 孔光一治疗痛经的思路

妇女在经期或经行前后出现周期性小腹疼痛,或痛引腰骶,甚至剧痛晕厥者称为痛经,或称经行腹痛。正常的月经有赖于冲任气血的充盈,与胞宫、肝、脾、肾之间有着密切的关系。痛经的病位在胞宫、冲任,常例以“不通则痛”或“不荣则痛”为主要病机。前者可由气滞血瘀、寒凝血瘀、湿热瘀阻导致子宫的气血运行不畅;后者主要由于气血虚弱、肾气亏损导致子宫失于濡养。

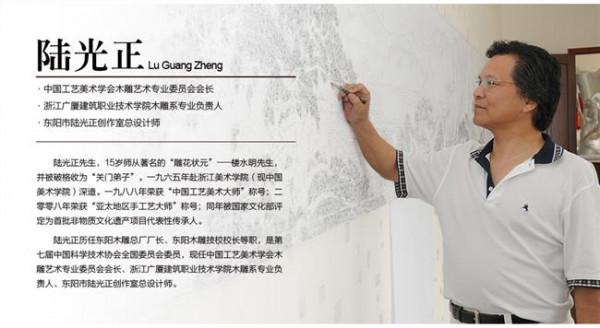

孔光一教授是国家中医药管理局第1、2、3、4 批老中医药专家学术经验继承工作指导老师,主任医师。孔教授从医近60年,学验颇丰,善治温热病及各种疑难杂症,对妇女经行腹痛亦疗效卓著。笔者有幸跟师学习,收获很大。中医人网站特现将孔师治疗痛经临证经验转载介绍如下。

1 病因病机

孔师根据多年的临床经验,对妇女痛经的病因病机有自己的独特的认识,一般对此作层次上的分析:首先注重肝脾的不调,因为肝脾二者既有紧密的生理上的联系,又有在病理上不可分割的关联。肝主藏血,而脾主统血,并在气血的生成上二者所起到的作用十分密切而重要。

肝含胆,为阴中之少阳,为人体生化之动力;脾统胃,阴中之至阴,有化物充营机体之用。故由肝胆生发的阳气可以为脾胃运化提供动力,而由脾胃化生的营血又充盈肝体,以涵纳濡养之,能缓其易于偏亢之势。

故根据二者之关系,孔师总结出病因有如下几种病因:(1)女子以肝为先天,肝气易郁滞,故七情发病是痛经的重要方面,针对这一点孔师在遣方用药之外必辅以言语上的开导。(2)过食生冷损伤脾胃之阳,易助湿生痰,阻滞胞宫血络,成寒实之痛,这一点孔师往往要求病人注意饮食,如冷饮、葡萄、梨等寒性食物都是禁忌。

(3)外受寒邪,内蕴寒湿,肝气久束,易偏亢而化热,终成寒热错杂之证,这点在痛经的患者中最为常见,也是孔师最为强调的,用药亦是寒温并用有自己独到的经验体会。

再者深层次是关乎肝肾、脾肾的关系,因肾为先天之本,亦为疾病传变的最终归宿,所谓:“久病及肾”。故以上原因再进一步发展,肝郁化火,可戕害肾气,可使经行规律异常,常伴有痛经发生;寒湿可伤脾肾之阳,成虚寒之痛;禀赋素弱,或多产房劳损伤,致肾气亏虚,精血不足,胞宫、冲任失于濡养,发为痛经。

针对此类孔师多着重脾肾同调,使先后天互为促进,气血充而阴精足,则经血以时下。 综上可见,孔师考虑妇人痛经的病因病机包含诸多方面,而期间有一条主线贯穿始终,即是经血的生成流通是否顺畅,落实在脏腑上主要是肝脾肾三者的紧密联系,而具体辨证分别层次的不同,用药又有很大的差别,当区分寒热虚实进行治疗。

另外孔师还强调社会工作环境的影响以及某些妇科常见疾病如盆腔感染等疾病的影响,也是痛经发生不可忽视的方面,临床尽量应做到知常达变。

2 用药特点 2.1 疏肝解郁、健脾和营 清·傅山《傅青主女科》云:“经欲行而肝不应,则拂其气而痛生”。孔师治疗痛经常以逍遥散加减,疏肝解郁,养血健脾。方中柴胡疏肝解郁,使肝气得以条达;当归养血和血;白芍养血益阴,通营止痛,柔肝缓急,《神农本草经》云:“芍药,味苦平,主邪气腹痛,除血痹,破坚积寒热,疝瘕,止痛,利小便,益气”;归、芍与柴胡同用,补肝体而助肝用,使血利则肝和,血充则肝柔;白术、茯苓、甘草健脾益气,既能实土以御木侮,又得使营血有生化有源。

诸药合用,使肝郁得疏,血虚得养,脾弱得复。方中配以青皮、陈皮、香附、砂仁等药理气以止痛;配赤芍、川芎、益母草、延胡索等药活血化瘀以和营通络;瘀血重者可用莪术、桃仁、败酱草等药破血逐瘀。

2.2 燥湿化痰、清肝温肾 孔师认为脾失健运,湿无以化,湿聚成痰,痰湿下注,阻滞冲任,冲任不通,发为痛经,每多选用二陈汤应之。方中半夏既能燥湿化痰,又可和胃降逆;陈皮理气行滞、燥湿化痰;茯苓健脾渗湿,渗湿以助化痰之力,健脾以杜生痰之源;甘草健脾和中,使运化得力,并补五藏之气。

再者气滞血瘀多由素禀肝旺,稍有抑郁气怒,肝郁气滞,郁而化热化火,以致火郁血热,经血瘀滞于冲任而作痛。如《傅青主女科》所云:“热极而火不化……舒则通畅,郁则不扬,经欲行而肝不应,则抑拂其气而疼。”孔师常会辨证选用黄芩、龙胆草、麦冬、丹皮、蒲公英等药结合疏肝之法来运用。

《傅青主女科》亦云:“盖肾水一虚,则水不能生木,而肝木必克脾土,木土相争,则气必逆,故而作痛。”孔师临床上对于下焦虚寒,肾气不足所引起的痛经,相应地会选用肉桂、干姜等药温脾肾以散寒;合以川续断、乌药、生艾叶之温通,辅助疏肝调脾之作用,以达调经止痛之效。

孔师在实际应治中往往寒热并用,上下合参,肝脾肾同调,关键是根据脉证来具体灵活运用。以下选择2个典型病例来进行具体的分析探讨。

3 病案举例 例1. 患者,女,38 岁,2009 年10 月27 日初诊。主诉“经行腹痛20 余年,近2月来加重。”患者12岁初潮,每次经行均伴有不同程度的小腹痛,甚时需服用止痛剂,月经周期25 天,经期1 周。

末次月经10月18日,经行10天,经前渗血状3天,小腹隐痛、坠胀,经行色暗有块,块下痛减,经量少,经前带少,纳可,大便次数多,日行3~4 次,小便调,眠欠安。舌淡苔薄,左脉细弦,略沉。未育。

1年前输卵管检查术后左侧输卵管脓肿,发烧,左巢形小,4 个月前人工受精未成。2008年9月9日体格检查:子宫多发肌瘤,双侧输卵管梗阻,双侧输卵管积水。诊断:原发性痛经。中医辨证:肝郁脾虚。治以疏肝健脾,养血通经。

汤药:当归10 g,赤芍10 g,白芍10 g,川芎6 g,黄芩10 g,香附10 g,青皮6 g,陈皮6 g,白术10 g,川断10 g,莪术6 g,小茴香5 g,乌药5 g,甘草5 g,肉桂3 g,炒薏苡仁15 g,柴胡10 g,蒲公英15 g,败酱草10 g。

10剂,水煎服,每日2次。2009年11月9 日复诊:患者服药后腹坠胀减轻,经将期,小腹及右少腹隐痛时作,舌淡红苔白。上方减莪术、小茴香、乌药,加茜草6 g、生艾叶6 g。

15剂,嘱经行不停药,若出现痛经,加服红糖3 g。2009 年11 月20 日复诊:患者11 月12日经行7 天,痛止,血块显减,大便畅,日1~2 次,成形。嘱以11月9 日方继服10剂。

按:此例经前渗血,经行缠绵,小腹隐痛、坠胀,是属虚证,大便次数多是脾虚之象,气血生化之源不足,故此痛经属于“不荣则痛”。治疗时在调肝健脾的基础,着重温通下元,益其形气,以条畅冲任血道。辅以清热祛瘀,方取当归芍药散之义,理气逐瘀而通调下焦胞宫之内环境,即当归、赤白芍、川芎合肉桂、小茴香、乌药、香附、莪术通血气而消症瘕;助以柴胡、黄芩、青陈皮疏肝调气,引药势入少腹肝经所司之地,并用蒲公英、败酱草以清内郁之热,辅以白术、川断、甘草之运化,以益其不足。

此是针对肝郁脾虚的主要病机,而多方面结合来进行治疗,可见孔师取先疏后养之法,立足标本之治。

例2. 患者,女,34 岁,2009 年10 月26 日初诊。主诉“痛经6年”。患者经行小腹痛6年,平素月经后期,月经周期30~35 天,经行有块,经色淡,经量少,腰痛连及右腿,痛甚则吐,经前少带,本月经当期未行,头晕耳鸣,神疲乏力,纳食可,大便1~2 日一行,小便可,失眠,舌淡苔薄,左脉细。子10岁,顺产,人流3 次。月前曾查腹部B超:子宫、附件未见异常。

诊断:痛经。中医辨证:肝肾不足,脉络瘀阻。治以清肝温肾,和胃通络调经。汤药:柴胡10 g,赤芍10 g,白芍10 g,当归10 g,川芎6 g,黄芩10 g,青皮6 g,陈皮6 g,白术10 g,川断10 g,肉桂4 g,延胡索10 g,桃仁10 g,吴萸4 g,甘草5 g,炒山栀10 g,半夏10 g,生艾叶6 g,生姜4片,麦冬15 g。

7剂,水煎服,每日2 次。2009年11月9日复诊:患者11月4 日经行将完,腰腹痛较前减轻,无血块,经期延后一周,近日自觉咽不适,无发热,无咳嗽咯痰,唇周起疹,时有嗳气,舌淡,右脉较滑。

10月26日方减川芎、延胡索、桃仁、生艾叶、生姜,加丹参30 g、砂仁6 g、干姜3 g、苏子5 g、苏梗5 g、枳壳10 g、蒲公英15 g、太子参10 g、厚朴10 g、香附10 g。

30剂,嘱下次月经后复诊。2009年12 月11 日复诊:12 月5 日经行6 天,小腹痛明显减轻,经行右腿痛,舌淡根薄黄腻苔。11月9日方减半夏、香附,加败酱草15 g、川芎6 g。15剂。

按:此例经色淡、经量少、舌淡苔薄、左脉细系肝血不足之征,月经后期、头晕耳鸣、神疲乏力、腰痛等症是肾精不足之象,总属于肝肾不足,以致气机不畅,脉络瘀阻,发为痛经。故温肾以助下元,鼓动气血之力,疏肝养血通经而畅达气机,合健脾之法以促经水生化。

而又兼有中焦脾胃见证,即经行腹痛伴有呕吐,故经前方中合以吴茱萸汤之义,温经止痛兼以和中温胃,结合麦门冬汤加栀子以清虚热,使寒温并用,大有温经汤之义,以燥湿化痰通络调经而止痛。经后转方,加重和胃调脾之力,意在健运气血生化之源,使血海充盈则经畅痛减,有水到渠成之意!