张祥龙中山大学 倪梁康来了中山大学却不喜欢广州

许多人问我为什么要走。特别是一些同学提到他们有知情权。那么我在走之前就借“小百 合”说几句。但在回答这个问题之前,我先说一段现象学的故事: 自改革开放以来,中国的现象学研究主要有两个代表人物,一个是北京大学的熊伟先生,一个是中山大学的罗克汀先生。

我把他们称作中国现象学研究的第二代传人。熊伟先生于四十年代在德国曾亲耳聆听过海德格尔的讲座,回国后开始介绍海德格尔的思想,翻译、 发表了一些文字,主要是培养了一批学生,如 录斡、王庆节、王炜、陈小文等等,在一 定意义上还包括孙周兴。

这个传统背景,再加上从德国留学回来的靳希平和从美国留学回来的张祥龙,足以使北京大学有条件在世纪之交成立一个现象学研究中心文献暨文献馆。

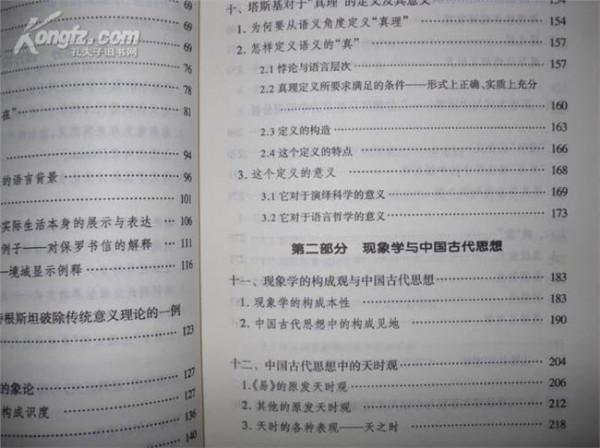

他们的研究成果,代表了中国现象学研究的基本水平和基本方向。 而另一位代表人物是罗克汀先生。他在1978年第一个发文介绍胡塞尔的思想,以后出版过以评介现象学为主的现代西方哲学论文集。罗克汀先生也培养了一批学生,如张宪、陈立胜、涂成林等。

他们已经翻译和发表了一批卓有影响的现象学文献,主要是以评介胡塞尔思想为主。但他们的力量仍然有限,至少还没有强大到能够成立像北京大学现象学研究中心暨文献馆那样的机构。

因此中山大学哲学系制定了相当长期和缜密的计划,一再说服我去那里工作,以图维护那里的现象学研究传统,推动相关的胡塞尔研究。 我在两年前曾经拒绝过,但今天接受了这个邀请。我的基本想法和计划是:保留罗克汀先生的传统,以胡塞尔的研究为基本内涵,以罗克汀的几个弟子为基本队伍,成立南方的现象学研究中心;加上与香港中文大学哲学系、海南大学社科研究中心以及台湾方面的朋友和学友关系,可以中山大学为基点,联络南方的这些团体,与北京大学的现象学研究中心相互支持,这样可以在近年内便很快形成一个国内现象学研究的南北呼应的局面,以此推动汉语领域现象学研究的进一步深入和展开。

我的一个长远意图是想把现象学建设成一种类似于逻辑学和心理学一样的学科,哲学生或其他人文、社会学科的学生可以通过学习这门学科,来掌握某种特定的思考方式和特定的思考对象。

这里当然已经扯远了。无论如何 ,我相信此事于我、于中国的现象学研究事业,都会是利大于弊。

当然,以上这些,说的都还属于理性的算计。实际上,所有的理性理由,也包括物质生活方面的功利考虑,都告诉我应该离开南大去中大。但此间一直阻挠我的主要是情感的因素。我是土生土长的南京人,除了国外留学的八年,从未离开过这块出生地,纵使知青插队的两年,也只是在隔江相望的江浦县。

其实,作一个“大地上的异乡者”,这并不是一件可轻松吟唱的事情。而且早已过了少年时代,说的当然就不再是为赋新词而强说的愁。

我也不知是什么原因,最终使我把自己的心境定位到了广州这个我从未喜欢过的城市,就像背草的骆驼不知道最终是哪一根草把它压垮一样。对我离开的解释,好像流传的版本很多,但我知道没有一个是可信的,因为连我自己也不知道准确的离开理由。

我只知道,心理的转变很难,因此它的逆转也很难。或许是张廷国的离开,或许是孙周兴的不能来,或许是张风阳的近期遭遇,或许是因为书架上的书堆满了没有地方放而放到晒台上被晒得褪了色,或许是门口的菜市场实在令人烦躁,实在无法再用“大隐隐于市”来自嘲,或许是岳父母生病没有办法接来照顾,如此等等,其中有许多事情看起来实在是微不足道的……。

至少其中没有任何单独的一条足以消解我的南京情结,但它们加在一起却是可能的。

而其 中最主要的原因可能就在我给一位我尊敬的长辈所写的信中:“〔中山大学〕校园的环境 之好,是我没有想到的,它提供了我梦寐以求的散步场所。我原先一直 想去杭州,就是因为那里有许多公园。

而在中大,我无须出校门便可以在‘公园’中漫步。因此,即使其他什么都不改变,仅此一条,也具有了足够的诱惑力。我的师兄段小光和张继武说我这人不仅仅是做学问,也比较注重生活质量,可能是一种客气的、中性的批评。

无论如何,我一直没有真正计划过到北京去工作,便主要是出于生活方面的考虑。” 凡此种种,在我身上发生了某种可用海德格尔的话称作“转思”(Umdenken)的东西。且事已至此,便不得不然。

对于一直关心、理解和支持我的那些南大领导和各位朋友,对于许多信任我、愿与我共思的学生和同仁,我在这里要说一句:十分抱歉!人非圣贤,孰能无过。我的确只是一个不善于改变环境,而宁可去改变自己的人。生性如此,也就无法可治 、无欲去治。

末了,我真心地希望那些想有知情权的同学们在知情之后安心问学,不要再过分渲染此事 ,这对于我、对于哲学系,都是有好处的。我自己这方面则会做到善始善终,把现有的工 作做好,把现有的学生带好。

眼下全国的学科力量都处在重新整合的时期,而且这种趋势会维持下去,人员的流动会是很正常的现象,虽然不像球员的转会那般简单,但这的确是为了集中传统优势、突出学科特色所必需采取的措施。以现象学研究为例,如果各个大学都有一个现象学中心,那么也就谈不上什么真正的中心。

而对于那些愿意倾心研究现象学的同学来说,在这个媒介的时 代,我们无论身在何处,都可以贴得很近。 倪梁康 2001.10.25.