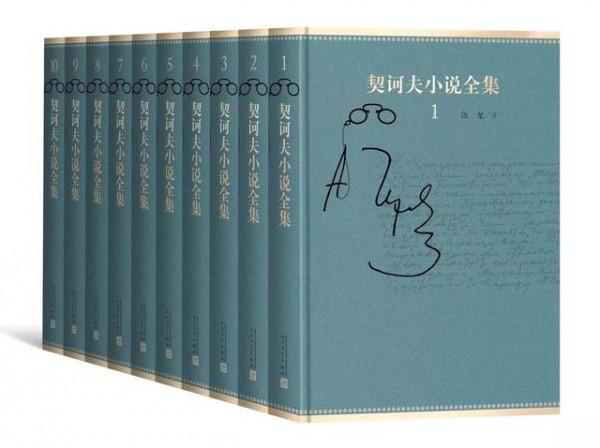

汝龙契诃夫戏剧 契诃夫 汝龙 跨越时空的握手

让我想起《富春山居图》还有第二个原因,握手的这个意义,在出的这套书中间,契诃夫和汝龙完成了一次握手,穿越时空的握手。我恰好在这两三个月之内分别写了两篇文章,一篇是纪念汝龙先生的。在这之前我陪中国作家代表团去俄罗斯访问,因为只有几天时间,不可能看每个作家的故居,后来投票决定看契诃夫和托尔斯泰的庄园。

后来我们去了契诃夫故居,我在《北京晚报》上发表了一篇文章(见本报2016年3月17日人文版,编者注)。这个庄园我是第一次去,去了以后感觉很多,因为他写出风景,一些自然的地貌,跟以前的印象有一种重叠,有的是契合的,有的稍微有点出入。

但是我在写这个文章中间,我觉得最大的改变就是童道明先生说的那种善。你如果去过庄园,你会被契诃夫的善良感动。

契诃夫是平民出身,他不是很有钱,后来他发财买了一个大庄园。一共只有八间房,契诃夫自己的房间是所有房间里面最小的一个,他弟弟的房间、他妹妹的房间,更不用说他父母的房间,他挑了最小的房间住。

家里人很多,这显然妨碍写作,他最后专门找了一个最有限的角落,建了非常小的房子,然后在里面写出《海鸥》,这个房子现在叫“海鸥小屋”。买了庄园不久,当地发生瘟疫,他是医生,地方当局说你能不能给大家看病,他在自己的家当做诊室,接待有传染病的人,自己种药,而且一分钱不收。

我们的一个学者说了一句话,他说“契诃夫在文学中间,他从来不指点别人怎么生活,不开药方,但是他在生活中间,他到死都一直给别人看病。

”在去其他地方给别人看病时,地上掉了一个苹果,他会把它捡到路边,这样让别人顺道可以拿回去吃。他当时已经是俄国最有名的作家。人有名以后,往往不太会注意这些细节的东西。所以我觉得契诃夫身上的善良是一种生产力,对于他来说是一种存在方式、生活方式。

几年前我的一个研究生写作关于汝龙翻译契诃夫的论文,让我看到当时汝龙先生翻译的写字台,现在在北京已经看不到当年工作的那个场景,汝龙先生在桌子上翻译,妻子在缝纫机上翻译。我说真应该做一个雕塑,就塑这两个人,一个在写字台上,一个在缝纫机台上,一个人在翻译契诃夫,一个人在翻译陀思妥耶夫斯基。这套书的出版,我们会觉得汝龙先生和契诃夫先生,这两个绝顶善良的人,通过这套书的出版,实现了某种对接,或者说握手。