秦亚青阎学通 秦亚青、阎学通:中国崛起与国际关系理论创新

我们中国学者应该从哪些方面来思考自己的创新?在这个世纪,导致国际关系发生变化的最大因素,就是中国的崛起。没有其他的现象,能比这个现象更能引发世界的变化。无论是那些希望中国强大,还是不希望中国强大的人,都无法回避这个事实。宣传中国威胁论的人,

2014年7月5日—6日,第七届政治学与国际关系学术共同体年会在北京召开,外交学院院长秦亚青、清华大学当代国际关系研究院院长阎学通做了题为“中国崛起与国际关系理论创新”的主旨发言。原文标题为:巅峰对话,微信号“国关前沿通讯”委托同学进行整理,要点如下。

2014年第七届政治学与国际关系学术共同体年会主旨论坛

中国崛起与国际关系理论创新

主持人:孙学峰(清华大学当代国际关系研究院副教授)

发言人:秦亚青(外交学院院长)、阎学通(清华大学当代国际关系研究院院长)

秦亚青

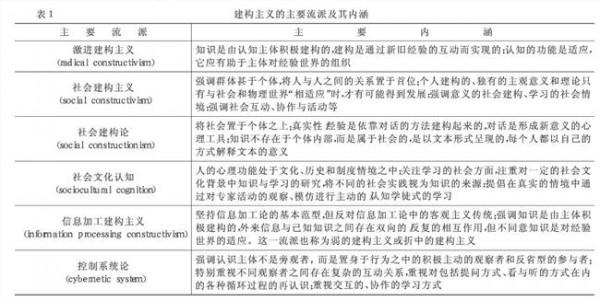

传统的、主流的国际关系理论,都是以体系决定论为主。但现在,实践理论的兴起,给了我们一条完全不同的理论路径。实践理论是继建构主义之后,理论潜力最大的一个范式。目前,实践理论的主力军,并不是美国学者,有很多是加拿大学者,还有欧洲的一些学者。

比较体系研究,也是非常具有潜力的一个方向。我这里只举三个人。第一位是瑞典学者Eric Ringmar,他曾经在上海交通大学任教。他比较了中华朝贡体系、日本幕府体系、威斯特伐利亚体系的异同,他用语言学与戏剧理论做研究。

世界是行动者perform出来的,威斯特伐利亚体系是通过实践产生的,而不是自然而然出现的,不是简单地由体系决定的,中华朝贡体系、日本幕府体系就与威斯特伐利亚体系的规则大不相同。韩裔学者康灿雄也认为,朝贡体系是中国与朝贡国之间教化、学习的过程,而不是简单的体系决定论。许田波认为,具体的行动者的战略选择的不同,使得中国走向了大一统,欧洲走向了威斯特伐利亚体系。

上述理论,都不是由美国学者创立出来的,而是不同的学者从不同的地区的经验中得出来的,而且在国际上引发了很大的反响。这给了我们很大的启发,即体系决定论是不是可以颠倒过来呢?这就不是体系因素决定体系转型了,而是行为体、行动者自己的战略选择、战略互动决定了体系的变化。

我们看一看,近期的历史中,存在过哪些历史体系?可能包括权力秩序型的体系(单极体系、两极体系,但两强也可以联合起来,实现共治),同时也包括规则秩序型的体系(主要指制度体系)。在以制度为基础的体系中,各国不再寻求谋求权力主导权。最后一类是混合型。东盟就是例子,各国之间散而不乱,充分协商,相互照顾。

为什么会出现这样的国际体系呢?体系因素会发生重要作用,但更重要的是行动者的行为选择、实践,即它们自己怎么演出这台戏。我们可以回忆,冷战结束后,美国的确成为了超级大国。但更重要的是,美国自己如何去进行战略选择的问题。冷战后,美国决定用强大的实力,支撑其全球霸权战略,打击不听话的国家。结果,美国犯了重大的战略错误,这些错误值得全世界的人进行反思。

1300年—1900年,东亚朝贡体系中,战争非常少,即康灿雄所说的“长和平”,而欧洲大陆则战争频发。二战后,欧洲各国决定推动地区一体化,进行多边协调,它们根据当时的条件,并且吸取历史教训,选择了自己的战略。

从1960年代起,东南亚国家选择了另一种秩序,即松散多边秩序体系。欧盟的扩大,只吸纳民主国家。但东盟则不一样。一方面,它们的效率很低,但另一方面的确很民主,化解了很多问题,照顾了各国的面子。西方人认为东盟是一个松散的“面条碗”,但东盟国家认为,这种制度安排具有很大的包容性。也许这种秩序对其他地区更有借鉴意义。

就理论本身而言,它不是一个超然的大脑思考出来的抽象的东西,而是基于很深刻的草根实践而来的。所以,中国的实践、中国的战略选择、中国崛起过程中的一系列战略决策,都可以从实践理论中得到非常好的素材。现在,世界上可能会出现两种体系。

一种是中美对抗,另一种就是松散的多边协调。到底要走哪条道路?这并不是体系本身规定的,而是取决于中美两国的战略选择、战略互动,我们应该努力保持张弛有度,不搞战略冒险。在这一方面,理论创新的余地是非常大的。

阎学通

秦老师对最近刚出现的理论,做了一个细致的解释。最主要的就是,现在的学者们在学习新的范式,不想再受到体系理论的束缚,不再在体系的框架下去思考问题。我现在做的道义现实主义,也是想跳出原来的框架。我们中国学者学习理论的过程,是先介绍,然后再综述、分类。

综述是需要一定的能力的,不仅仅要说它是什么,还要说哪些理论之间是一样的,哪些是相似的,哪些是不一样的。之后才是创新的过程,我们中国学者的创新,应该是从90年代后期才有的。

那么,如何才能实现理论的创新呢?我想主要有三个方向。第一,研究对象的改变。我们知道,国际关系的研究对象有很多。你可以研究行为体、规范、体系、秩序、格局、结构。你改变了研究对象,你就会发现自己能有所创新。

第二,你可以改变自己的研究方法。最早的国际关系研究中,有很多是从哲学角度开始的,后来又加入了历史研究、政治研究、经济研究。现在,我们有了定量的研究、心理学的研究,还有很多。第三,是研究问题的方向不同,或者叫路径不同。例如,都是研究国家的决策,但我们可以通过不同的路径,比如戏剧理论、观众理论、实践理论、环境理论来进行研究。侧重点不一样,你也是可以创新的。

在这个基础上,我想说一下,我们中国学者应该从哪些方面来思考自己的创新?在这个世纪,导致国际关系发生变化的最大因素,就是中国的崛起。没有其他的现象,能比这个现象更能引发世界的变化。无论是那些希望中国强大,还是不希望中国强大的人,都无法回避这个事实。

宣传中国威胁论的人,前提也是这个。我们作为中国学者,你恰好生活在这个国家,你在这个国家长大,你对这个国家有文化上的理解,你有得天独厚的优势,比其他国家的人能够更好地了解中国。因此,你未来几十年的创新点,就是研究中国崛起对世界的影响。因为你可能比外国人更了解中国,因此你的研究可能更加接近于事实,更加接近于客观规律。

研究国际关系理论的过程中你就会发现,国际关系理论为什么会有创新?国际关系肯定会发生变化,如果它不发生变化,那就不会出现理论创新。只有当你发现新的现象,并且原来的理论不能够解释新的现象,你才会有理论的创新。

我们知道,二战结束后,在五十年代,几乎全世界所有的人都在提防第三次世界大战的发生。一战、二战之间就相隔了20年,当时没有人知道后来第三次世界大战不会发生。又如,Waltz没有想到的是,他的理论提出二十年之后,冷战就结束了,原来的理论不适用了。这就好像是文学创作,一切都要来源于生活,你先有了好的生活实践体验,然后才能写出好的文学作品。演员要先真正体验某一个角色,然后才能演好某一个角色。

现在,很多学者都开始了对中国古代国际关系思想、中国古代历史的研究。现在越来越多的人加入到这个队伍中。英国、美国有一些学者也参与进来。你会发现,现在很多的理论创新者,已经不再是欧洲传统文化培养出来的学者。

邝云峰比较了中美两国的朝贡体系。他认为,当今美国主导下的朝贡体系,之所以战争很少,与当年的中华朝贡体系,是由很大相似性的。也就是说,今天的美国没有什么高明之处,没有什么新的手段,它与当年的中国是一样的。

因此,这篇文章现在很火。我认为,他的研究之所以被人关注,是因为他借鉴了东亚的历史、文化,而不是像以前的欧洲学者单纯地借鉴欧洲的历史、文化。现在,还有一些印度学者,也想通过印度的历史、文化来发展国际关系理论。

我们的理论,之所以被称为道义现实主义,是因为我们发现,东亚的人对于道义的认识,是与西方不一样的。我们东亚人认为,道义是一种权力,是一种实力。道义现实主义的很大突破在于,我们关注“领导”(leadership)问题。

新古典现实主义试图重新关注国家,但是他们没有关注“领导”问题。60年代,有的学者研究领导类型,包括国际领导、国家领导。美国心理学曾经将国家领导权分类,有的总统能够适应大众还能够具有领导能力,有的总统能够适应大众但缺乏领导能力,有的不适应大众但具有领导力,有的既不适应大众也缺乏领导力。

后来,由于体系理论的出现,这些理论都被边缘化,被认为是“不科学”的理论,每个人的性格都不一样,如何进行科学化?我们的道义现实主义,可以看作是向领导权的回归。

国际关系的三个最重要的研究对象,就是行为体、体系、规范。现在,关于国际体系的文章很多,关于国际规范的文章也很多。但是关于行为体的文章,却非常少。我和我的学生也曾经想做行为体的研究,但是失败了。对国家进行类别、性质划分,是非常困难的,做不出来。

后来我又发现,国际关系研究难以进步的原因非常多,但其中重要的一个原因是,我们没有对行为体进行分类。Waltz认为,所有的行为体都一样。例如,美国和梵蒂冈是一样的,但实际上二者没有任何相似之处。

这就好比,我们把大象和蚂蚁视为一类,这显然是违反事实的,因为大象和蚂蚁天然就是不一样的。生物学之所以能取得重大进步,就是因为当年达尔文对生物物种进行了分类。然而,在国际关系领域,我们还没有对国家进行分类。大象和蚂蚁有一样的地方,例如它们都需要呼吸,但更多的是不一样的。

目前,尽管我们难以对国家的类别进行非常精确的分类,但我们至少可以对领导权进行分类。我们借鉴了一个简单的办法,即荀子的王、霸、强三类国家。这个相对容易一点。我们发现,王、霸、强三类国家的行为不一样,行为不一样是因为国家性质不一样,性质不一样是因为它的领导方式不一样。

在国家分类、领导分类上,已经有人做出了一些研究,主要路径是国际政治心理学。例如贺凯、冯慧云曾经通过行为代码分析的方式,研究,毛、邓、江、胡、习的不一样之处。但这也有局限,就是只能一个一个做,而不能成为类别。

而我认为,这个类别划分,非常重要。生物学之所以能够进步,就是基于类别的划分。由于类别的划分很细,研究才有更可靠的依据。但在我们的国际关系学科中,类别的划分,往往都是非常虚的。比如,民主国家、非民主国家,太简单了。所以我们难以理解,美国和现在的伊拉克,形式上都是民主国家,但为什么一个内战少,另一个内战多?只有划分好类别,我们才可以跳出体系对我们的束缚。

目前的定量研究、定性研究,都没有对国家的类别进行划分。当然,定量的方法,更有助于进行划分。国家的类别和生物的类别是很相似的,并不仅仅是现在的190多个国家。在整个人类的历史上,至少已经有一万个国家了。至少中国的历史上,就已经有无数个国家了。但问题是,我们对过去的数据是缺乏的。直到今天,对生物物种的划分,也没有完成,依然存在很多争论。国家类别的划分也非常困难,不比生物简单。

今天,在我们的理论创新的过程中,我们发现了一个鲜活的例子,即这次我们国家的外交转型速度非常快。这并不是一个很长的变化。那么,为什么在中国制度不变、国际格局不变的情况下,中国会发生如此迅速的外交政策变化?因此,在变量得到控制的情况下,我们就可以研究领导权变化的问题了。

我认为,中国学者今天面临着一个非常好的理论创新的机遇。我们生活在全世界最受关注的国家。其他国家的人,要想研究中国,还要远道而来,花很多钱。我们就住在中国,因此非常方便,这是非常好的机会。中国学者研究自己的国家,创新的可能性是最大的。

秦亚青

某种程度上,实践理论是从建构主义理论中延续下来的。但它的创新性也很高。这个实践,与我们过去理解的实践是不一样的,在这里,backgroundknowledge是最重要的。你长期形成的思维的积淀,从日常生活中得到的知识,是最重要的东西,它会引导你的行为。

正是因为如此,我近些年来,一直在考虑传统的东方文化对我们的行为的影响。国际关系学者的最重要的关怀,就是人。借用马克思的一句话,历史是人创造的,但不是随意创造的。

实践理论的发展,并不意味着,实践理论只能巩固西方的软实力。事实上,实践理论强调任何一个行为体的实践活动,既包括西方世界的实践,也包括东方世界的实践。我们也没有必要一定按照西方学者的实践理论来研究国际关系。

实践理论是一个approach,而不是一个具体的理论。我们可以把它与比较体系理论结合起来。很多非西方的学者,就是根据东方的历史文化与经验,建立起了自己的理论。因此,实践理论有一种革命性的意义,各个地方的实践都有自己的意义。这样,反而可以加强中国理论的软实力,而不是削弱我们的软实力。

美国哈佛大学一位教授曾经提出进化第三定律,即合作定律。放眼望去,历史上的所有物种,凡是不合作的,最后都灭亡了。道理很简单,如果一个物种不与其他物种合作,那么就一定会把别人杀死,或者被别人杀死。现在能够存在的物种,都是以合作为基础和前提的。这种道理非常简单易懂,但也非常深刻,对我们有很大启发。

阎学通

我们现在已经有了一些理论创新的能力与基础,但我们也需要理论创新的条件,这个条件就是中国的崛起。国际关系理论往往都是大国才有的,小国很难有国际关系理论。苏联过去很强大的时候,还是有一些国际关系理论的。苏联解体了以后,这些理论就发展得很慢了。

目前,尽管和美国相比,我们的国际关系理论的水平,还有很大差距。但其他国家还不如我们。日本、英国和我们差不多,但俄罗斯肯定不如我们。我们现在不仅有一定的创新能力,而且还有了一定的条件。

社会科学与历史学的分歧,是一个信仰的问题,不是通过争论可以解决的。史学家认为,历史是没有规律的,永远不会有同一只大象踏入同一条河流。从历史的角度来讲,不可能有完全一样的事,历史永远不可能重复。但社会科学、国际关系研究的是规律,理论是用来解释规律的。社会科学认为,小的规律是没有的,但大的事情一定是有规律的。

生物学、生态学都认为,合作是生存的最有效方式。人类之所以能发展到70亿,是因为人类的合作能力最强。我们“共同体”会议的目的也是,通过合作来研究国际关系理论,如果没有合作,只靠个人,那么突破也是比较困难的。

东亚的一体化,要走我们自己的道路。有人曾经说,把东亚发展成欧盟,就可以解决问题。但事实上,这样做就一定好吗?我们知道,冷战之后,1999年的科索沃战争是发生在欧洲,今天的土克兰问题也是由欧盟东扩引发的。然而,在柬埔寨结束之后,东亚没有发生一场战争。从这一点上看,欧盟并不比东亚好。我们是一个不发生战争的“不特别好”的地区。因此,东亚要建立符合自己需要、适合自己的国际关系体系。

![外交学院院长秦亚青 外交学院常务副院长秦亚青做客国际关系名家讲堂[图]](https://pic.bilezu.com/upload/7/8d/78d12f14938b402bce26bd358cdb0137_thumb.jpg)

![>外交学院秦亚青 [政治学海归] 美国密苏里大学秦亚青(外交学院)](https://pic.bilezu.com/upload/0/53/05330d06c274f16eebf6ded3ccbd60fa_thumb.jpg)