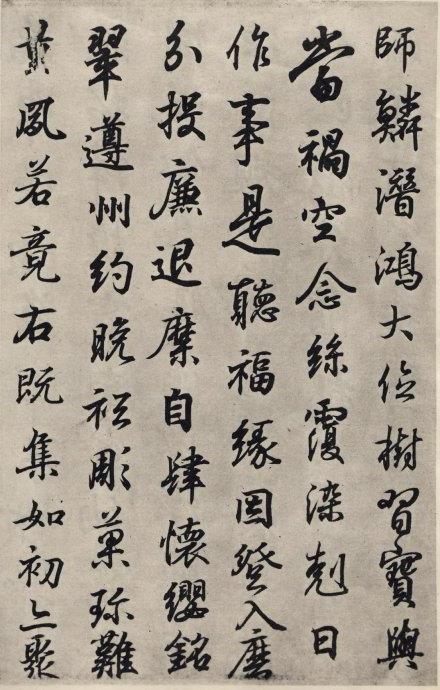

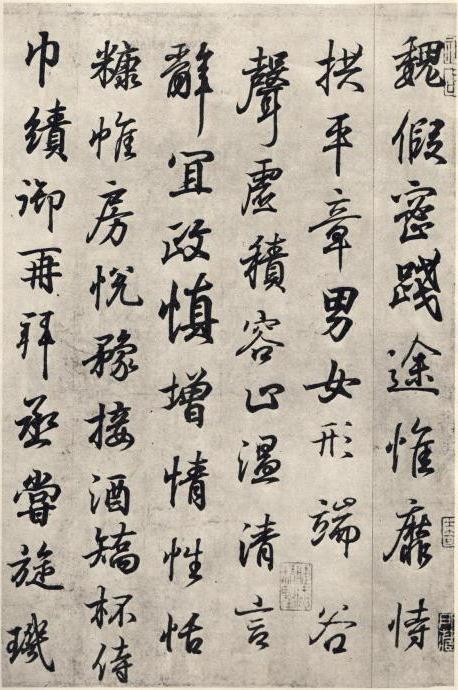

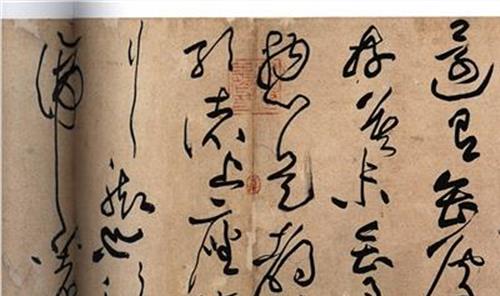

王羲之行书《临钟繇千字文》

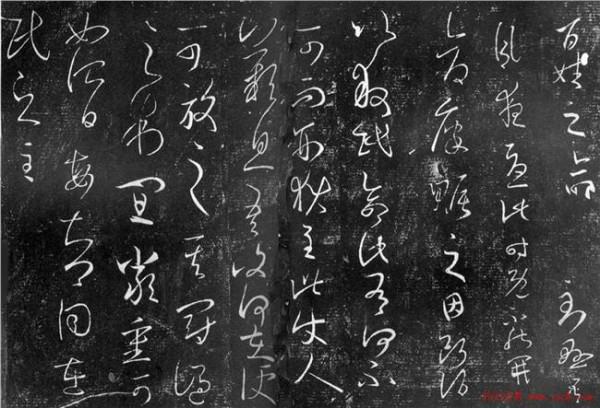

草书在秦汉之际出现后,经过漫长的进化逐渐成熟,并出现了一些大书法家。王羲之《用笔赋》记载:“秦、汉、魏至今,隶书其惟钟繇,草有黄綺、张芝……”张芝是最早的草书大家,他对草书的学习不遗余力,其后递相传习,影响深远,章草也曰渐今草化,省简并加,连绵随作。至王羲之祖上王导、王廙过江东,随带钟繇、索靖法书入东晋,进而形成王门家族书法群落。正是在这样的环境里,在玄学思想影响下,王羲之淡于政治,精研篆隶,为草书的成熟作出贡献;同时又采纳其子王献之的建议,糅和隶书、章草和今草书而为行书,右军父子为行书的发展推波助澜并把行书发挥到淋漓尽致的艺术境界,留下了《兰亭序》等大批杰作。二王在承继中创新,使书法的线条更加丰富,更具立体感,并将书法提高到审美的高度,而不是定格于“尚用”层次,书法审美逐渐由曹操时代的上层欣赏下移至平民阶层。

众多传说中的二王书法故事正说明书法审美的群体化、世俗化趋向。如王右军为老妪书六角扇,以道德经换鹅群,为门生书新棐几;王献之为少年书精白纱裓等,皆说明二王在当时已然是名重誉显,深受喜爱的,令人不难想见时人对二王书作的搜求、珍玩情况及其作品广泛流传的情况。王羲之还对书法进行理论总结。传世的《用笔赋》、《题卫夫人〈笔阵图〉后》、《记白云山人书诀》等文字就广泛涉及技法、品鉴,并明确说写草书“又有别法,须缓前急后,字体形势状如龙蛇相钩连不断……其草书亦须篆势、八分、古隶相杂,亦不得急,令墨不入纸……”并强调:“书之气,必达夫道,同混元之理。”这些文字若属其亲撰,则显示其总结成法之功卓尔不群;若非其撰文,则后人附之于右军者,尤显对王羲之的尊重和推崇。可见他们已是名重当世。

二、“同为终古之独绝,百代之楷式”

东晋以降,及南刘宋间,渐有尊小王之风。献之本就有“自当胜父”之说,虽“物论殊不尔”,且后人又以“胜母之里,曾参不入”隐驳之。于此可见其自负。相形之下,王右军则更多些自信:“吾书比之钟张,当抗行,或谓过之,张草犹当雁行”。(《晋书.王羲之传》) 钟、张、二王历史地形成了并举的局面,伯仲之间又分优劣,但人们一般不直接以大令较能于钟、张。南朝宋泰始间虞和曾上《论书表》,其中有《叙二王书事》数段,详述二王学书之事,兼载论书之语,专门比较二王父子,可以说为王献之奠定了地位:“且二王暮年皆胜于少,父子之间,又为今古,子敬穷其妍妙,固其宜也。然优劣既微,而会关俱称,故同为终古之独绝。百代之楷式”。品评钟、张、二王往往有两个比照方向,一是将二王比之钟张,一是比照羲献父子。

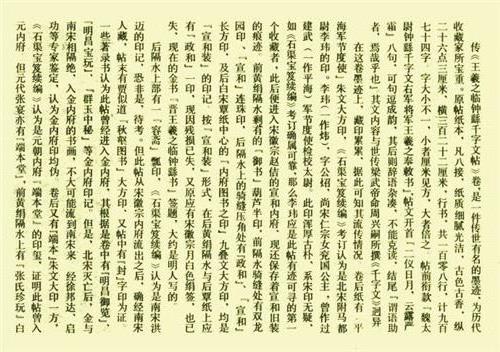

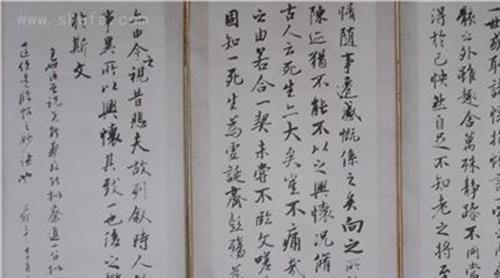

虞和所论,于其父子间虽未置定论,却有褒举小王之辞,已显齐梁间尊小王之端倪。《论书表》还记录了当时刘宋内府搜求前人书迹的情况,其中有“钟繇纸书697宇”、“张芝缣素及纸书4825字,多简帖”、“又范抑恒献张芝缣素书398字,隐迹于二王,耀美于盛辰”。表中更以二王书迹搜求整理情况专列一项,记载颇为详备,全以“卷帙”相标,难以宇数相计,大约有珊瑚轴、金轴、旃檀轴、玳瑁轴等14帙127卷,又“别有三品书凡520卷悉旃檀轴”、“又羊欣缣素及纸书、二王新书各装为六帙60卷”。二王法书可谓卷帙浩繁,在数量上远远超出钟张之数,当时人应该可以更准确地看到二王书法的全貌。刘宋皇帝既好书法(宋帝书自谓不减王子敬;又宋孝武欲擅书名,曾与王僧虔赌书),又大量占有王书真迹,君臣所评,当为的论。所以“同为终古之独绝、百代之楷式”的二王观是有权威性和代表性的。

三、“子敬之不迨逸少.犹逸少之不迨元常”

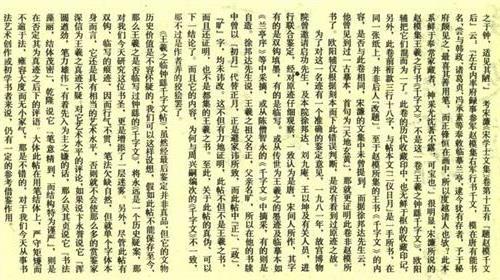

宋齐间重小王,齐梁承刘宋之续。加以南梁占有真迹,更次梳检,又以陶弘景为首鉴定书法,梁武帝萧衍更身体力行,君臣论书,甚为周细,几乎涉及书法的各层面。在推崇小王的浓郁风气中,梁武帝萧衍更爱大王书风,他以其帝王之尊,登高而呼,竟使右军为之一伸,但他又并不认为右军胜于张、钟。“世之学者宗二王,元常逸迹,曾不睥睨……如自省览,有异众说。张芝、钟繇,巧趣精细,殆同机神。肥瘦古今,岂易致意!真迹虽少,可得而推。逸少至学钟书,势巧形密,及其独运,意疏字缓……子敬之不迨逸少,犹逸少之不迨元常”。(《现钟繇书法十二意》)其时名臣陶弘景也附会云:“又逸少学钟,势巧形密,胜于白运。”他们在推崇钟张,拔擢大王时,又抑制小王,称献之有为晚年王羲之代笔之实一一“(右军)凡厥好迹,皆是向在会稽时,永和十许年中者,从失郡告灵不仕之后,略不复自书,皆使比一人(指献之),世中不能别也”。(《上梁武帝论书启》)“逸少亡后,于敬年十七八,全仿此人书,故遂成与之相似。今圣旨标题,足使众识顿悟,于逸少无复末年之讥。(《上梁武帝论书启》)萧衍、陶弘景的共识是:王羲之的“末年之讥”实是王献之之过。其间褒贬,不言自明。

四、“尽善尽美,其惟逸少乎!”

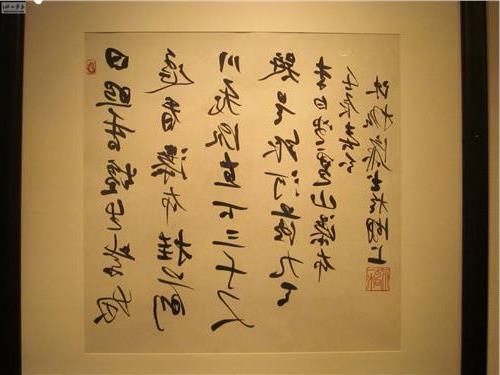

南朝齐梁间袁昂著有《古今书评》,对梁武帝作《古今书人优劣评》影响很大,但二人对大王书的评品却不尽一致。袁虽也标举四贤,共同称颂曰:“张芝惊奇,钟繇特绝,逸少鼎能,献之冠世,四贤共类。洪荒不灭”。但袁在对书家的排列上又不分时代先后,而是首列王羲之父子,直接把他们摆到了其他书家甚至张、钟之上。如果说萧衍确定了羲献父子的高下地位的话,那么袁昂就确立了王羲之与张钟的高下关系。这些品评为后人提供了参考,做好了铺垫,所以唐太宗以其远见卓识作《王羲之传论》盖棺定论,实是水到渠成。唐太宗李世民为王右军书圣地位的确立可谓不遗余力。他先是在文史馆编纂《晋书》时亲自为王右军作传论,又于贞观初年下诏,出内府金帛征求王右军墨迹,命魏徵、虞世南、褚遂良等加以鉴识编目,并御选书人精工拓模,使广为流传。《王羲之传论》抑钟繇、贬大令、独崇右军,毫不隐晦:“钟虽擅荚一时,亦为迥绝,论其尽善,或有所疑……但其体則古而不今,字則长而逾制,语其大量,以此为瑕。献之虽有父风,殊非新巧……所以详察古今,研精篆素,尽善尽关,其惟逸少手!……玩之不觉为倦,览之莫识其端,心摹手追,此人而已。其余区区之类,何足论哉”!王右军“书圣”地位由此确定。虽然如此,后人并没有完全赞同和接受唐太宗的观点,而是见仁见智,莫衷一是。但王羲之的对帖学的影响却波及到以后的整个中国书法史,这与唐太宗的大力倡导显然是不无渊源关系的。

宋人米芾在《书史》中说:“太宗力学右军不能至,后学虞行书,欲上攀右军,故大骂子敬。”虞世南“于右军一体得其美韵而失其俊迈”(李煜语),实是隔数代传右军衣钵,而子敬“俱得之(指右军书)则失于惊急,不得其蕴藉态度”,献之变父法的“内撅”而为“外拓”,为太宗所不允赞,是故有“骂”。米芾揭示了唐太宗崇右军贬大令的根本原因。唐时韩愈就批评过王右军书,说“羲之俗书逞姿媚”,这也是见仁见智。清钱泳在其《书学》中说得更明确:“古之书原无所谓姿媚者,自右军一开风气,遂至姿媚横生”。上述二人的意见与唐朝大书论家张怀璀的意见近乎一致。应该说张怀璀在《书议》中的这段文字是较公允的,姑以此作结一一逸少草有女郎材,无丈夫气,不足贵也……子敬之法,非草非行,流便于草,开张于行,草又处其间……有若风行雨散,润色开花,笔法体势之中,最为风流者也。逸少秉真行之要,子敬执行草之权,父之灵活,子之神峻,皆今古独绝也。