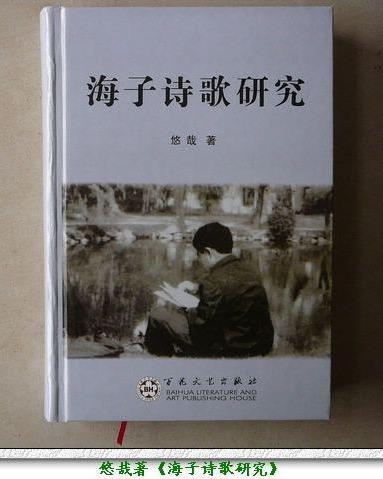

海子的诗歌 悠哉解读海子的名诗(选自《海子诗歌研究》)

以下解读海子的《亚洲铜》,对燎原、谭五昌等人的观点都有批判—— 亚洲铜 亚洲铜, 亚洲铜 祖父死在这里, 父亲死在这里, 我也会死在这里 你是唯一的一块埋人的地方 亚洲铜, 亚洲铜 爱怀疑和飞翔的是鸟, 淹没一切的是海水 你的主人却是青草, 住在自己细小的腰上, 守住野花的手掌和秘密 亚洲铜, 亚洲铜 看见了吗? 那两只白鸽子, 它是屈原遗落在沙滩上的白鞋子 让我们——我们和河流一起, 穿上它吧 亚洲铜, 亚洲铜 击鼓之后, 我们把在黑暗中跳舞的心脏叫做月亮 这月亮主要由你构成 (1984) 短短一首小诗,被推崇为诗人海子的名作。

虽然它未能为海子赢得任何诗歌奖项,但是所获声誉很高,以致于《海子的诗》、《海子诗全编》等书将它列为开篇。

许多作品选本也入选它。历届北京大学未名湖诗歌朗诵会,它是必选的朗诵篇目。谢冕老前辈抖抖地铺开稿纸,摇动笔杆子,极卖力地夸赞它。骆一禾更是将它推崇为不朽之作。诗歌评论界对它的喝彩声汇成一片。

简单枚举如下: 一、奚密在《海子〈亚洲铜〉探析》中评说: “首先,诗名值得思索。铜的意象可能有双重含义。它的颜色和质地隐射中国北方坚硬强悍的黄土地。……其次,作为矿藏,铜深埋于地下,暗示人根自土地的本质。

” “《亚洲铜》的另一意义,我以为在于它代表了当代大陆前卫诗发展过程中一个关键性的过渡阶段、甚至转折点……海子的《亚洲铜》一方面表现了寻根、‘追求东方文化与现代意识’的‘结合’,另一方面也标志着从对本土文化过渡到对诗本身的反思。

” 二、王一川在《海子:诗人中的歌者》中凸显它的歌唱性: “海子在这里反复说‘亚洲铜’,主要目的正是要使诗具有‘如歌’的韵味。难怪谢冕称赞这诗‘以歌谣的明亮写出了丰厚的意蕴’。

” “可以说,正是由于对‘如歌’效果的明确追求,这首诗在汉语形象的创造上显出了成功。” 三、燎原在《海子评传》修订版中评说: 对于这首诗,我不曾感到过某种深刻的精神内蕴,或者那种强烈的艺术冲击力。

但它又的确呈示着综合技术指标上的难度和密度。从某种意义上说,它是当代诗歌写作中一个特殊的标本。” 对海子本人来说,更为重要的,是他在这首诗中找到了一种恰切的抒情主题基调——一个曾经浸沦于人类浩瀚文化艺术经典中,思接千里、心游万仞而在终端又显示为简单、灵动的天才乡村少年的主体抒情形象。

按:燎原的说法是不得要领的。试问: 首先,没有“深刻的精神内蕴”和“强烈的艺术冲击力”的一首诗歌,它的“综合技术指标上的难度和密度”,究竟从何体现呀? 其次,将“曾经浸沦于人类浩瀚文化艺术经典”修饰语加到大学本科毕业仅仅一年的海子身上,请问这合适吗?1984年,中国的改革开放也才几年,国内出版界慢慢恢复生气,重新出版了许多人文科学方面的译著;至于更新的译著还很难以觅见。

海子没有阅读英语原著的能力,在局限性如此巨大的前提下,时龄20岁的海子怎么可能“曾经浸沦于浩瀚的人类文化艺术经典”呢?海子并非鲁迅那种做学问和搞创作二者兼通的文学大师,亦非藏书丰富、见多识广的耄耋学者,如此溢美一个青年后学,窃以为太过分了。

不过,燎原有个说法是可以接受的: 他最早写于1983年的《东方山脉》、《农耕民族》,以及1984年的《历史》、《龙》、《中国器乐》、《亚洲铜》这些诗歌,应该是他脱离了习作时期,进入创作意义上的诗歌写作的第一阶段。

仅就这些诗歌标题而言,我们即可看出它们的某种共同特征,这首先是“大”——昭昭大义,大话大说。

进一步说,就是标题指涉的题材的大,力图表现的题旨的大,诗人抒情主体角色的大。 这表明,此时的他并未找到自己作为抒情主体的准确感觉。所以,一旦进入写作,就很难避免对现成时尚词汇的假借,以及对时尚诗歌套路框架的依傍。

” 四、谭五昌在《海子诗歌精品》中评说: 《亚洲铜》是海子的成名作,也是最早为海子带来广泛声誉且奠定他日后在中国诗坛地位的重要诗篇。全诗所包蕴的深邃丰富的历史文化及生命情感内涵,使它在海子数量众多的充满纯粹抒情色彩的诗篇中显得卓尔不凡,分外引人瞻目!

但是…… 特别令人诧异的是:既然《亚洲铜》这般优秀,为什么会出自20岁、大学毕业仅一年的“诗歌学徒”之手?如果海子一出道就优秀到这步田地,那么区分他创作的“前期”与“后期”,还有什么必要呢? 一首刚出道的诗歌习作,竟然兼具海子诗歌“成名作”与“代表作”的双重地位,果真存在这种可能性吗? 当然,批评声音也是有的,例如: 五、高波就指出它“并不成熟”,在《解读海子》中评说: 在诗意和诗艺上,这首诗都未必能充分体现海子个人的独创性及其达到的高度。

《亚洲铜》的重要性,在于其在海子创作生涯中有承先启后的意义。

总体而言,《亚洲铜》是海子诗歌创作转型期的一首并不成熟的作品。” 那么,究竟该如何理解呢?还是让我们读解文本吧: “亚洲铜, 亚洲铜/祖父死在这里, 父亲死在这里, 我也会死在这里”,选择黄土地(转化为音质铿锵的“铜”,也许因为中国商周时期有“青铜时代”吧,它与《东方山脉》中的“东亚铜鼓”双向互指地关联着)作为个体抒情的突破口,这思路并不是海子的发明,而应归功于杨炼、欧阳江河等年龄较大的同辈诗人。

陈超在专著《中国先锋诗歌论》中评说,他们的诗确实“在寻求‘文化感’和‘历史意识’的向度上启发过海子” 。这个论断,印证了燎原这个说法:“此时的他……很难避免对现成时尚词汇的假借,以及对时尚诗歌套路框架的依傍。

” 据实际情形看,也确实如此:杨炼写有《屈原》、《诺日朗》等诗作;欧阳江河写有《从这里开始》、《祖国啊,祖国》等诗作。无论从诗歌的长度还是内蕴的丰富性看,海子这首诗较之他们的作品,好似“点水蜻蜓款款飞”,存在着“耍花枪”式的缺陷。

说白了,思想稚嫩的海子调皮捣蛋地拿诗歌嬉耍了一回。 第二段,“你的主人却是青草, 住在自己细小的腰上,/守住野花的手掌和秘密”,简直不知所云!如果“亚洲铜”隐喻强悍硬固的黄土地,怎么“你的主人却是青草”呢?突然冒出一个“你的主人”,究竟何指呢?诗歌意象的腾挪跃闪,因内功修炼不到火候而显得趔趄绊跌,真叫人摇头发笑了。

第三段,突然又跳出一句“看见了吗? 那两只白鸽子, 它是屈原遗落在沙滩上的白鞋子”。

十分明显地,这里留下模仿顾城诗歌的痕迹——不妨将海子称作“顾城的小学徒”吧。考虑到顾城是海子诗歌生涯的真正起点,他写出这种诗句是丝毫不奇怪的。据燎原《海子评传》修订版,1999年5月1日西川谈到海子时说,海子诗歌之路的起始点,应当是顾城。

甚至海子的好走极端的性情,与“童话诗人”顾城也是极其相似的。顾城有名诗《一代人》和《我是一个任性的孩子》等。在一次访谈中,顾城对记者这样评价自己: “我是个偏执的人,喜欢绝对。

朋友在给我做过心理测试后警告我:要小心发疯。” 顾城又说:“我喜欢洛尔迦,喜欢他诗中的安达卢西亚、转着风车的村庄、月亮和少女。” 而这一切,恰恰也是海子迷恋的!

他们的横死结局,给中国诗坛带来轰动效应,也竟然是相同的! 试拿顾城的若干诗句作比较—— 我要带你到春天的家里去 在那儿,你们会得到 绿色的短上衣 和彩色的花边的布帽子 (《生日》) 我将在那儿 守护你疲倦的梦想: 赶开一群群黑夜 只留下铜鼓和太阳 (《回归》) 乌云渐渐稀疏 我跳出月亮的圆窗 跳过一片片 美丽而安静的积水 回到村里 (《初夏》) 你走吧,爱还没有烧完 路还可以看见 走吧,越走越远 当一切在虫鸣中消失 你就会看见黎明的栅栏 (《不是再见》) 无须再引了吧?模仿的痕迹,可谓昭昭毕现矣!

那种扭曲词语搭配的方式(如穿上“白鸽子”的“鞋子”、“赶开一群群黑夜”和“跳出月亮的圆窗”);那种意象的跃闪和诡异的联想;那种讲述童话式的天真口吻(如“穿上它吧”、“走吧”);还有诗歌意象的假借(“亚洲铜”与“铜鼓”之间),从这三方面看,海子对于顾城诗歌的刻意模仿,难道谁否认得了吗? 在中国诗坛,前有顾城,后有海子,一直痴迷于这种灵动的、轻逸的风格和诡异的、无拘束的想象力来创作诗歌。

打个比方,好比淘气顽皮的孩子做游戏,孩子的口号是:“我想怎么玩就怎么玩!”而海子的口号是:“我想怎么写就怎么写!

”西川《怀念》的话可作为旁证: “海子的美学课很受欢迎,在谈及‘想象’这个问题时,他举例说明想象的随意性:‘你们可以想象海鸥就是上帝的游泳裤!’” 既然海子将“海鸥”比喻成“上帝的游泳裤”,那么在《亚洲铜》里他将“两只白鸽子”比喻成“屈原遗落在沙滩上的白鞋子”,不就是顺理成章的吗?再比照一下顾城诗歌中的新奇比喻,海子模仿顾城造比喻句,难道证据还不确凿吗? 概言之,《亚洲铜》是海子模仿杨炼 顾城的产物,他从他们身上自取所需,创作出来的。

固然,该诗有一定的价值,这一点我丝毫不否认;但是,将它吹捧得那么高,无论如何是过分的! 那么,如高波所说,“总体而言,《亚洲铜》是海子诗歌创作转型期的一首并不成熟的作品”,行不行呢? 悠哉认为,这是绝对不行的!

因为,海子诗歌的“创作转型期”,决不能从他前期的《亚洲铜》开始计算。 请细细忖想吧:既然《亚洲铜》的创作思路是由杨炼、欧阳江河开辟的,大学刚毕业的海子只不过“跟进式”地模仿了一回。

我不否认,它有海子的独特感受、综合概括(如“亚洲铜”)和新颖比喻(“屈原遗落在沙滩上的白鞋子”),但是毕竟属于模仿,岂能夸大为——海子由此进入诗歌创作转型期呢? 悠哉认为,海子是有诗歌创作转型期的,那是在1987年5月前后,海子获得来自“瘦哥哥”凡高的非凡启悟,创作出《五月的麦地》、《麦地,或遥远》和《麦地与诗人》等佳作。

高波将海子的“创作转型期”任意地提前到他的“诗歌学徒期”,这不是在开玩笑吗? 试问高波:如果有人告诉你,作于1922年的《康桥再会吧》标志着徐志摩进入诗歌创作转型期;作于1937年的《野兽》标志着穆旦进入诗歌创作转型期,你会同意这种荒唐说法吗? 中国诗评界的某些学者,对海子诗歌的读解未能抵达深度,不辨优劣地只顾胡吹乱捧。

这种现象对于中国诗歌很不负责任,是十分令人遗憾的。 20世纪德国哲学家海德格尔说:“我们其他人必须学会倾听诗人的言说,假如我们不想在这个时代蒙混过关,通过分割存在物来计算时间的话。

” 真是说得精辟之至!但是,随后出现的问题是: ——如何才能学会这种“高难度的倾听”呢? 诗人骆一禾被陈东东推崇为领悟海子诗歌的“优异的倾听之耳” 。

遗憾的是,据悠哉看来,他对《亚洲铜》所持的糊涂见识,说明他那倾听的耳朵,也并不十分灵敏啊! 另,在《怀念海子》文中,苇岸这样说: “上海诗人陈东东,在他的《丧失了歌唱和倾听》悼文中,生动地把海子看作嗓子,把一禾看成一个倾听者,一只为诗歌(或海子的嗓子)存在的耳朵。

这是个极为恰当的和出色的比方。当我们读了一禾关于海子的文章和书信后,我们会说,没有什么人比一禾更知海子及他的诗。

” 谨录于此,供读者参考,以免搜求之烦难。 英国批评家布尔顿说:“伟大的诗歌应该是那种既富于强烈的情感,同时又具有坚实的内在逻辑结构的作品……一首诗的组织结构是其美的一部分,而逻辑顺序——思维过程——则是此结构的一大部分。” 一般说来,海子诗歌的诗绪飘忽跃闪,组织结构欠严谨是其通病(海子的长诗尤其如此),这首诗便是实例之一。 悠哉《海子诗歌研究》问世: 悠哉喜读《燕园梦》: