钱钟书笔下的“陵谷山原”解读

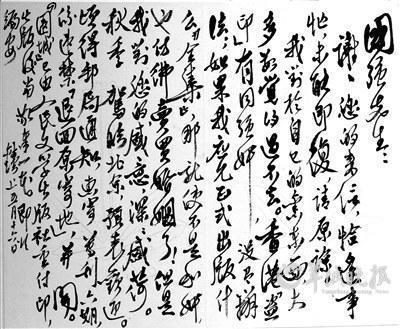

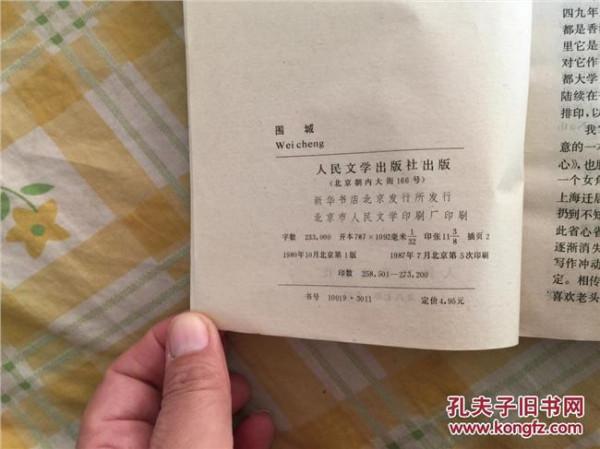

钱钟书晚年被誉为文化昆仑,其成就在诗学领域,《管锥篇》、《谈艺录》都是融通古今中西的大作。其创作除旧诗《槐聚诗存》及若干散文外,小说仅《围城》。其夫人杨绛称“钟书君是管城子”,即借古语喻《管锥篇》、《围城》。《围城》上世纪80年代初在大陆重版,90年代初期拍成电视连续剧。《围城》有段方鸿渐、董斜川、褚慎明、赵辛楣、苏文纨在餐馆的一次聚会,十分精彩,但在电视连续剧中却轻轻带过。

宴席上,几位留洋学生高谈阔论,“妙语”叠出,幽默风趣,各自性情、学养表展现得淋漓尽致,赵辛楣实现了让方鸿渐酒醉失态的计划。这一情节颇显作者驾驭语言之娴熟技巧。

书中介绍宾客之一的董斜川,“原任捷克中国公使馆军事参赞,内调回国,尚未到部,善做旧诗,其父董沂孙是个老名士,虽在民国作官而不忘前清。斜川才气甚好,跟着老子作旧诗。文能穷人,所以他官运不好。”而“褚慎明原名褚家宝,成名以后嫌‘家宝’这名字不合哲学家身分,据斯宾诺沙改名的先例,换成‘褚明’,取‘慎思明辩’的意思。”褚慎明自吹在英国时与罗素“还够得上朋友,承他瞧得起,请我帮他解答许多问题。”

慎明道:“关于Bertie(指罗素)结婚离婚的事,我也和他谈过。他引一句英国古话,说结婚仿佛金漆的鸟笼,笼子外面的鸟想住进去,笼内的鸟想飞出来;所以结而离,离而结,没有了局。”苏小姐道:“法国也有这么一句话。不过,不说是鸟笼,说是被围困的城堡fortresseassiegee,城外的人想冲进去,城里的人想逃出来。鸿渐,是不是?”鸿渐摇头表示不知道。辛楣道:“这不用问,你还会错吗!”

慎明道:“不管它鸟笼罢,围城罢,像我这种一切超脱的人是不怕被围困的。”

这是小说点题之处,接下来的描写更精彩:

方鸿渐见董斜川像尊人物,又听赵辛楣说是名父之子,不胜倾倒,说:“老太爷沂孙先生的诗,海内闻名。董先生不愧家学渊源,更难得是文武全才。”他自以为这算得恭维周到了。 董斜川道:“我作的诗,路数跟家严不同。家严年轻时候的诗取径没有我现在这样高。他到如今还不脱黄仲则、龚定庵那些乾嘉习气,我一开笔就做的同光体。”

随后,董斜川与诸人交谈中炫耀:新诗跟旧诗不能比!我那年在庐山跟我们那位老世伯陈散原先生聊天,偶尔谈起白话诗。老头子居然看过一两首新诗。他说还算徐志摩的诗有点意思,可是只相当于明初杨基那些人的境界,太可怜了……”

方鸿渐说“斜川兄,我对诗词真的一窍不通,叫我做呢,一个字都做不出。”……

斜川冷笑道:“看的是不是燕子庵,人境庐两家的诗?” “为什么?”

“这是普通留学生所能欣赏的二毛子旧诗。东洋留雪生捧苏曼殊,西洋留学生捧黄公度。留学生不知道苏东坡,黄山谷,心目间只有这一对苏黄。我没说错罢?还是黄公度好些,苏曼殊诗里的日本味儿,浓得就像日本女人头发上的油气。”

这段议论有几分中肯。黄遵宪是清末诗界革命运动中创作成就最高者,有《人境庐诗草》,另著有《日本国志》等。苏曼殊是近代奇人,有诗僧、情僧之称,曾以半僧半俗的形象参加过革命党。他出生于日本,童年出家,一生四处飘泊,与章太炎、***、柳亚子、章士钊等都有交谊,是南社重要诗人,翻译过拜伦的诗。从他的“春雨楼头尺八萧,何时归春浙江潮。芒鞋破钵无人识,踏过樱花第几桥”、“生憎花发柳含烟,东海飘蓬二十年。忏尽情禅空色相,琵琶湖畔枕经眠”、“柳阴深处马蹄骄,无际银沙逐退潮。茅店冰旗知市近,满山红叶女郎樵”等诗可见董斜川所言不妄——这或能代表作者的观点。

小说继续写到:苏小姐道:“我也是个普通留学生,就不知道近代的旧诗谁算顶好。董先生讲点给我们听听。”

“当然是陈散原第一。这五六百年,算他最高。我常说唐以后的大诗人可以把地理名字来概括,叫‘陵谷山原’。三陵:杜少陵、王广陵——知道这个人么?——梅宛陵;二谷:李昌谷、黄山谷;四山:李义山、王半山、陈后山、元遗山;可是只有一原,陈散原。”说时,翘着左手大拇指。鸿渐懦怯地问道:“不能添个‘坡’字么?”“苏东坡,他差一点。”

鸿渐咋舌不小,想苏东坡的诗还不入他法眼,这人做的诗不知怎样好法,便问他要刚才写的诗来看。苏小姐知道斜川写了诗,也向他讨,因为只有做旧诗的人敢说不看新诗,做新诗的人从不肯说不懂旧诗的。

或许考虑到大众的审美情趣,这些对话在电视剧没有表现。

董斜川所谓“三陵”中的王广陵即北宋年轻诗人王令。钱钟书《宋诗选注》对其评价颇高,称其“大约是宋代里气概最阔大的诗人”。其诗想象力丰富,有浪漫主义色彩,《四库全书》评《广陵集》“以韩愈为宗,而出入卢仝、李贺、孟郊之间”,却“得年不永”。钱钟书《宋诗选注》选其诗三首是为了让世人“知道这个人”。梅尧臣也是北宋诗人,与苏舜钦齐名。

“二谷”中的李贺与黄庭坚诗风各异,黄是江西诗派的代表人物,曾被贬为涪州(涪陵)别驾,自号涪翁。

“四山”中的李商隐是晚唐极富情韵、成就斐然的诗人。王安石是政治家,也是散文大家,有诗名,陈师道则是江西诗派重要人物。

元初推崇江西诗派的方回以杜甫和宋代的黄庭坚、陈师道、陈与义为“一祖三宗”,一般文学史都有讲述。但元好问《论诗绝句》中“古雅难将子美亲,精纯全失义山真。论诗宁下涪翁拜,未作江西社里人。”(宁,岂之义),认为江西诗派诸人学杜甫,学李商隐均未得其精髓,明显表现出自己对江西诗派的不满。

元好问,号遗山,是金代卓然一家的大诗人,虽是鲜卑后裔,却经历了国亡(统治中国北方的金朝)于蒙古的巨变,后半生以亡国遗民的身份在蒙古政权之下度过。感时伤世,诗多沉痛,有杜诗遗风。当今人们最熟悉的大概是他的“问世间、情是何物,直教生死相许。”他辑录的《中州集》以诗存史,保存了金朝开国以来的许多诗词,其《自题中州集后》:“平世何曾有稗官,乱来史笔亦烧残。百年遗稿天留在,抱向空山掩泪看。”寄寓了精神深处的悲怆与忧愤。近七百年后仍引起人们共鸣,郁达夫有诗云“遗老功名剩稗官,河东史笔未摧残,伤心怕读《中州集》,野史亭西夕照寒。”

散原老人即近现代诗人陈三立,湖南巡抚陈宝箴之子,陈寅恪之父。曾助其父推行新政,参与戊戌变法,失败后被革职,有资料称抗战爆发后日本人侵占北京,先生绝食而死。陈三立为清末“同光体(同治光绪)”代表人物。胡适《文学改良刍议》的“不模仿古人”引其诗讥评曰:“此大足代表今日‘第一流诗人’仿古之心理。”

钱钟书说:“在晚清,‘同光体’提倡宋诗 ,尤其推尊江西派,宋代诗人就此身价十倍”(《宋诗选注·序》)。后人对黄庭坚的“点铁成金”、“夺胎换骨”多有批评,认为江西派过于注重技巧,而思想内涵贫乏。故文学史一般对江西诗派评价不高。但清末却出现推崇江西诗派的“同光体”,是影响极大的拟古诗派,诗界革命的倡导者虽不满“同光体”,但梁启超等却极推崇陈三立之诗。这便是小说中董斜川吹捧“五六百年”中的“一原”及称“我一开笔就做的同光体”的文化背景。

有人认为“陵谷山原”之议是钱钟书对古诗人的一种体悟、一种概括,略能代表钱钟书的诗学观。其实钱钟书对江西诗派有极为辛辣的讽刺,《宋诗选注·序》专门引用***关于文学源与流之关系称黄山谷主张的“点铁成金”、“夺胎换骨”是颠倒了文学的源与流。

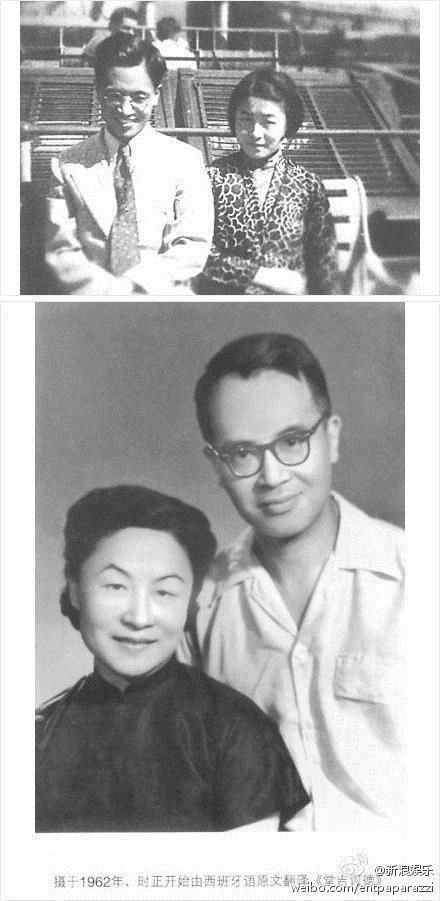

从小说的这段文字来看,对董斜川口中的“老世伯”陈伯严多少含有些讽刺。清末同光体余波影响及民国初年,当时仍有人学同光体诗,但一般具有新思想的人对其甚不满,南社诸君就曾将锋芒指向同光体。然而小说为什么要借小说讥讽陈寅恪之父呢?令人难解。有人称陈寅恪的诗作似乎很受陈三立的影响,钱钟书或许有不满。吴宓曾说,老辈学人中博雅者当推陈寅恪,年轻一辈应数钱钟书(大意)。但钱钟书年轻时不免恃才傲物。当年在大学时对外语系主任叶公超、陈福田,乃至吴宓都有不恭之语:“叶公超太懒,吴宓太笨,陈福田太俗”。上世纪90年代,杨绛曾让北大李赋宁教授出具书面材料证明不曾对吴宓有过不敬,惹恼了几个钱钟书研究者,认为这种以签字画押方式叫人出证明实在太过分,而今吴宓日记具在,应由钱本人说明,然而钱钟书终未就此表态。

但在抗战时期,以小说当时讥讽同光体或陈三立并不算什么,由此折射出钱钟书对同光体的态度,了解这一背景或许有助于理解钱钟书的诗学观和《围城》中的这段情节。