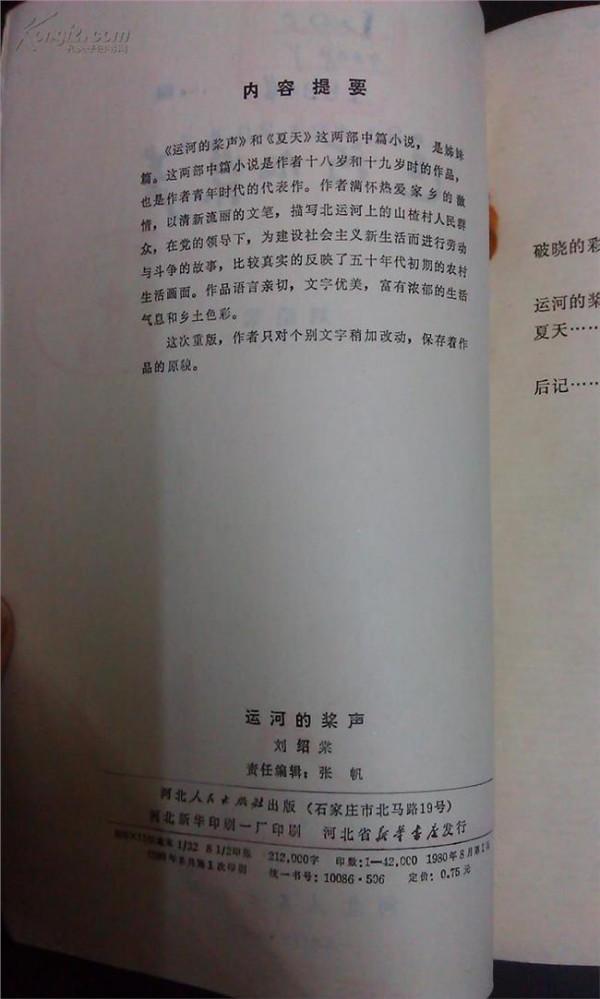

说说“耳朵识字”兼善意提醒刘绍棠女婿司马南

由于在GOOGLE上搜索“甄庆如”时,会冒出一些有关我当年参与“耳朵识字”报道的词条,而且还涉及到科学与伪科学的学术纷争,因此“耳朵识字”是一个怎么也绕不开去的话题。

首先声明,我不是科学家,无权对于“耳朵识字”的科学属性作出结论性判断(全世界目前活着的科学家恐怕谁也做不出权威的判断,原因就在于生命之迷仍未解开)。我所坚持的只是一名新闻工作者的良知所必须遵守的职业道德——客观报道新闻事实。没有这个前提,其他的都是扯淡。

1979年4月13日,《北京科技报》发表了我采写的一则新闻报道“本市一名八岁女孩可用耳朵识字”。由于事关生命之迷的重大课题,为慎重起见,也是为了对读者负责,当时的总编辑王纪刚(是一名新闻界老前辈,新中国成立前即以新闻记者的身份从事党的地下工作,***前一直是发行量极大的《北京晚报》总编辑。

***中受冲击,1976年粉碎***后被平反恢复工作,因当时《北京晚报》已被停刊,尚未恢复,他应当时的北京市科委主任白介夫之邀,在恢复***前就有的《科学小报》的基础上创办《北京科技报》)不仅反复多次地询问我实地采访和测试的细节,而且特别强调说:“为了文责自负,这篇报道一定要署上‘本报记者甄庆如’的名字”。

文章见报后,社会反响极为强烈,其中有几个不得不说的背景原因:

一是当时全国的新闻界都是青黄不接,北京也不例外,像***中停刊的《北京晚报》、《经济日报》(原名大公报)、《中国青年报》……都还没有复刊。因此,《北京科技报》乘全国科学大会的东风及时问世之后,在北京市的发行量一度超过了四十万份,而且大多数是靠零售(我和报社同仁王宝安、王椰林等人都曾跑到王府井闹市区里当过临时的“报童”),且那时的北京市区规模也仅限于二环路以里,常驻人口不过四百多万人。

所以《北京科技报》在当时虽不是人手一份,却称得上是家喻户晓,人尽皆知,影响极大。

二是版面灵活,雅俗共赏。一张四开小报,知识含量和信息含量却可以满足不同阶层人士的精神需求,这种办报思路的定位主要应归功于王纪刚的丰富办报经验和新闻敏感,其中还隐现着《北京晚报》的身影。有此一条,广大读者对于当时一周一期的《北京科技报》的关注度可想而知,就连躲在报缝儿里的生活小常识,都会被人一字不拉的关注,稍有个错别字,读者都会热心地来信指出,其他就更甭说了。

三是实事求是。由于《北京科技报》是一家以弘扬科学知识为主的新闻纸,王纪刚对属下人员(我在的时候,最初只有十三人,两间办公室,可谓是短小精悍)的要求非常严格,近乎于严厉。但工作时间一长就会了解,他从来都是对事不对人,一切从工作出发,而非个人情绪使然。

也因此,报社当时的风气清新向上,人人都在积极进取,小青年们一个个都不甘落后,像王宝安、王椰林和我三人就在暗地里较着劲的比着在全国各种报刊上发文章(受内部观摩的香港武侠片的影响,我们三人还特别起了“诸葛宝安、东方椰林、欧阳庆如”的笔名),这种忙中之趣,让人常忆常乐,至今难忘。

有此风气,在采编工作中谁也不敢有半点马虎,更不要说在新闻中掺水分了。报纸在读者心目中的威望和诚信度自然也很高。

此外,再加上“耳朵识字”新闻的格外醒目,读者和上下左右的各种反响之强也就不足为奇了。这么说吧,在不到一个月的时间内,仅读者寄给我的来信就多达三、四千封(至今我还保存着数百封),办公室里的来电更是从早到晚响个不停,“甄庆如”的大名一夜之间传遍京城,按照时下的说法,那时就已经是一个“名人”了。

重要的必须提及的几件事是在这则新闻见报之后——

一、由于以《人民日报》科技部记者陈祖甲为首的一些人的反对,报社当时面临着巨大的压力。一些上级行政部门也来电来函质询,有人甚至提出让《北京科技报》停刊整顿。对此,王纪刚的反应是既沉着又冷静,而且有理有利有节地采取一些果断的措施,柔中有刚地展开反击。

譬如先是组织报社全体人员,对于持有特异功能的孩子们进行集体测试,为的就是让全体同仁都来确认孩子们有没有做弊,从而坚定全社人员的信心;其次是扩大现场测试范围和知情面,提升见证人的“身份重量”,我亲自参与的最重要的一次就是在北京市委,原***贾庭三和***林乎加等主要领导均在场。

那次测试还特别邀请了市公安局十三处的刑侦人员和中国杂技团著名的魔术师金震,让这些“手疾眼快”之人专门负责现场监督,有关测试也做了严格保密的程序设计。

参与测试的孩子们谁想作弊捣鬼,都逃不过来自上下左右四面八方的一双双警惕的眼睛……最后的结果是,孩子们的特异功能被当场证实。公安局的侦察员和金震先生也在当场明确表示“孩子们没有作弊!”现场测试最后在掌声中结束。此外还先后在不同场合给一些中央老领导们现场展示过类似的测试,由于我不在现场,在此不能详述。

值得一提的是,科学泰斗钱学森从始至终都在关注着这件事,而且还发表了不少带有鲜明支持观点的文章。卫生部中医局局长李丙奎也是支持者。首都新闻界支持者占绝大多数,包括解放军报、中央人民广播电台、光明日报、中国新闻社……仅中央级媒体就有十几家。

需要指出的是,由于生命之迷未解,有些现象谁也无法解释,譬如当时人们就普遍注意到,孩子们在展示测字功能时,时间拉的越长,识别的速度越慢,一般来说都要持续两至三个小时,因此,到最后,大多数孩子们都会表现出满脸通红,浑身乏力,个别人甚至再也测不出字。

二、为了回应反对派的质疑,一些持有支持观点的生物学家和心理学家们也积极地参与进来。有些是主动请缨上门找来的,如北京大学自然科学处的陈守良教授、清华大学生物系的王础教授、北京师范大学心理所的林书煌教授、上海《自然》杂志的主编、空军第四航空研究所罗东苏研究员等等,有些人则是报社主动邀请的,大家做这件事的共同目的,就是抱着科学的态度,严格操作程序,通过长时期的反复测试“耳朵识字”来鉴别其真伪。

随着各个测试小组的进展,最后得出的共同结论是“现象是肯定存在的,机理却有待于研究”。

后来,随着全国各地的特异功能者不断被发现,“眼睛透视内脏”、“意念传物”等新的生命特异功能现象亦不断涌现。与此同时,也有一些“鱼目混珠”的现象,一些追名逐利者趁机利用各种骗术混淆视听,让原本对立的形势变得愈加地复杂起来。

三、来自党政军各界的支持者也是多于反对者,在我接到的来信中,几乎涉及到各行各业,有些信甚至来自边防海关和公安部,证实他们均见证过特异功能人的客观存在。印象最深的傅宁就是其中之一,他在信中详细地谈到了一件利用特异功能反走私的成功案例。

信中还邀请我上门详谈,不料却闹出了一个意想不到的笑话——当我叩响他家的门铃门开后,二人在相见的一瞬间都情不自禁地“呀”了一声,然后说“你怎么会是——”此前,我一直以为傅宁是一位男士,他也一直把甄庆如当成女士,我们在性别判断上都错了。

事实上,她是一位中年女子,当时在中科院的一个研究所工作。后来,通过接触我还知道了她是叶帅的养女,再后来,《光明日报》用两大版的篇幅发表了她的短篇小说处女作《盼》(小说写的是一对知识分子长年两地分居却一梦难求的悲剧性故事),在全国造成了极大的轰动,她也因此而成为了作家。

四、由于对立面所拥有的一定的政治影响力,反方也不断有大人物出场,有些还来自官方科研机构,聂卫平的父亲聂春荣(时任中国科学技术情报研究所所长、全国科协***处***)就是一位。他早先在一些相关的会议上曾多次表态认为“耳朵识字是不可能的”,后来却改变了立场,站到了支持者一边。

而且,他还主动邀请我去他家面谈(当时他家住在南池子的一个小胡同里,是一座陈旧的二层小楼)。记得在他家里,聂老先生搬出一尺多高的资料让我看,并坦率地检讨说,他过去没有经过严格的调查研究就轻率表态,是不冷静的表现,也是一个科技工作者最不应该的。

他说,当他亲自参与了特异功能的多次现场测试之后,确信自己看到的是客观事实……他对我说,说服他自己的最大理由是;人类已经掌握的科学知识并非终极真理,而是极为有限,尤其是对于生命现象和起源的探索,目前仍处于摸索式的起步阶段,在这些问题没有弄清楚之前,生命现象中的任何可能都是存在的,而且,在生命现象的解释上谁也不是权威!

聂老的这种襟怀坦白知错就改的坦诚,不仅让我感动,而且让我从他身上学到了不少东西。受他启发,后来我在1980年的《光明日报》上以“让科学丰富人们的常识”为题,专门发表了一篇谈此类感想的杂文。再再后来,在一批有影响有威望的老同志推动下,中国特异功能研究会应运而生,并且得到了中央主要负责人的支持,胡还为此作了重要批示,大意是:科学家有志于此者应该允许研究;新闻界不要过多地参与等等。

长话短说,最后的斗争结果是,《北京科技报》不仅没有停刊整顿,而且在全国的知名度迅速提升,成为了全国科技报年会上公认的“领头羊”,很受同业的尊重。

让人感慨的是,这件事已经过去了很久。不知何故,近年来又出现了沉渣泛起之势,一些动机诡异之人再次祭起“反伪科学”的大旗,摆出一付权威的面孔,活跃在电视荧屏中和各种媒体上,还俨然以“科学卫士”自居,其中就包括我的已故好友刘绍棠的女婿司马南(我们以前在光明胡同的刘家小院里见过面,印象中的他少言寡语,不知怎么后来就成了“反伪科学斗士”)。

我一直想找个机会对他说,是不是应该“悠着点儿”啊,即便是想成名,也应该象他岳父那样,靠着一个字一个字地爬格子脚踏实地去奋斗,而不能走所谓的捷径嘛,岂能在“究竟是先有的蛋,还是先有的鸡”都没弄清的生命之迷面前,就大言不惭地批这个骂那个,动辄就斥责人家是伪科学,把自己打扮成先知先觉者呢。

司马老弟,若按我与绍棠平辈而论,我应该叫你一声侄儿,因为我们不是一辈人。我想劝你的是,千万别不计后果地为了成名而干些愚蠢的事,这样做不仅会被人怡笑大方,迟早还会弄得自己声名狼籍。古人说“识迷途其未远,觉今是而昨非”,劝你该收手时就收手,老老实实地干点儿正事吧。

最后我想对网友们说的是,“耳朵识字”所展示的只是人类尚未破解的万千生命之迷中的个别现象,更多的未知还会不断涌现,但却谁也说不清它的机理。因此我赞成钱学森的观点,应该本着实事求是的态度,面对未知的生命现象,先确认现象是否存在,然后再作进一步的探讨求证,不能一上来就匆忙地下结论,甚至粗暴武断地一概加以否定。忠言逆耳,良药苦口,但愿司马贤侄能够听得进去。