朱永嘉的文章 文摘:金光耀:朱永嘉与他的“文革”口述(二)

文摘:金光耀:朱永嘉与他的“文革”口述(二)

关于《评新编历史剧〈海瑞罢官〉》一文的准备,通行的说法是江青一伙背着除了柯庆施和张春桥的上海市委进行的。②陈丕显在他的回忆录中虽透露在柯庆施去世后他已获悉此事,但仅仅是充当了传递稿子的“信使”而已。但朱永嘉在回忆中却提供了一个十分重要的细节。

1965年11月上旬,即《评新编历史剧〈海瑞罢官〉》一文定稿后正式发表前几天,上海市委书记处专门为这篇文章开过一次会,参加者有市委第一书记陈丕显、市长曹荻秋、两个文教书记张春桥和杨西光,朱永嘉作为文章的参与者与姚文元一起与会。

陈丕显在会上要张春桥好好抓这件事,还说抓好了是有功劳的。曹荻秋则对文章中的具体细节提过一些意见。11月10日,姚文元文章发表当天早晨,姚文元还在睡觉,陈丕显就给姚文元打电话,祝贺他文章发表了。

朱永嘉提供的这一历史细节将使历史学家重新考虑有关姚文元一文发表的历史叙述,也使人们得以换一个视角去认识上海市委在批《海瑞罢官》中的角色。朱永嘉还回忆到,姚文元的文章发表前张春桥想到要给邓拓打个招呼。

因为张与邓在晋察冀边区时在《晋察冀日报》共过事,邓拓是报纸的主编,张春桥是理论部主任,算是上下级和老朋友。只是张春桥电话打到北京时,邓拓不在办公室,这个招呼没有打上。

否则的话,姚文元的文章发表后,北京与上海间的互动是否会是另一种局面呢?“文革”的开场戏将如何演下去呢?朱永嘉是在不明底细的情况下参与批《海瑞罢官》的,到了1966年4月姚文元要写文章批判包括吴晗在内的所谓“三家村”(另两位是北京市委书记邓拓和北京市委统战部长廖沫沙)时,来问朱永嘉对邓拓的文章怎么看。

这时朱永嘉以及“罗思鼎”已经围绕《海瑞罢官》写过好几篇批判文章了,对这场批判的政治含义已经明了,因此他告诉姚文元邓拓的文章应该注意《燕山夜话》,并将一套《燕山夜话》给姚文元送去。

姚文元就是靠这套《燕山夜话》以及《三家村札记》写出《评“三家村”》这篇文章的。半年多前,朱永嘉的角色还类似一个学术助理,只负责提供历史资料,此时却不仅提供资料,还就如何写批判文章出主意,很快地完成了角色转化,在革命的大机器中一颗小小的螺丝钉总是顺应着整部机器的运转。

上海的“文革”与其他地方的“文革”相比有一个明显的特点,即从最初的造反开始,一部分机关干部与知识分子一直扮演着很重要的角色,而朱永嘉就是其中一员。

摇笔杆子的知识分子怎么会成为叱咤风云的造反派的?他们为什么要造反?又是怎样起来造反的?这是“文革”史中十分重要的问题。

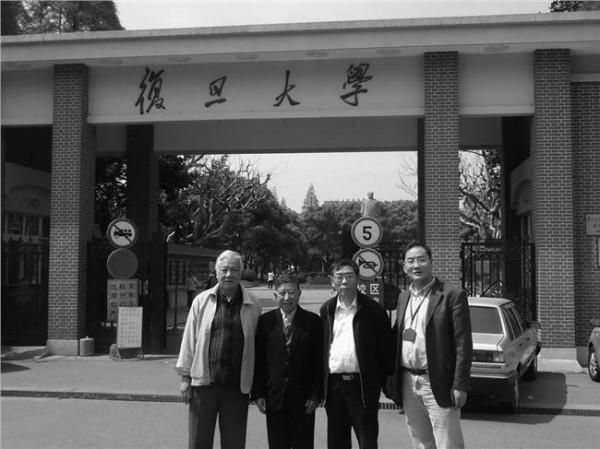

朱永嘉的口述回忆提供了具体而鲜活的个案。朱永嘉虽然很早就投入写批判吴晗的文章,但当1966年6月北京大学“第一张马列主义大字报”发表后“文革”运动开始席卷大学校园时,他却充当了“保皇”的角色,说复旦大学党委是紧跟上海市委的,而上海市委是紧跟中央的,说了不少复旦党委的好话,劝阻学生不要把斗争矛头对准学校党委。

稍后他又受上海市委派遣以《文汇报》记者的身份到北京去搜集运动动态,及时向市委通报,供市委指导上海的运动。

在北京期间,他见到了张春桥。张春桥知道他来北京的目的后,很不以为然地说这件事有什么意义啊,应该走到群众中去,支持群众的革命造反。朱永嘉听得很明白,这是鼓励他起来造反,而不要再为上海市委做事了。

恰在此时,复旦的红卫兵揪朱永嘉回校园,批斗他在运动初期保学校党委的言论。朱永嘉回到复旦后被连续批斗了三天。红卫兵的压力和张春桥的鼓励,使他在复旦校园内贴出了他的第一张大字报《我要造反》,从而站到了造反派一边。

朱永嘉的造反,既是逼上梁山,又是奉旨造反,受到来自上下两个方面的推动。朱永嘉的口述回忆还描述了他周围的知识分子和机关干部从彷徨、犹豫到揭竿而起造反的过程,包括不同人的不同表现,其中既有徐景贤的前思后量、反复考虑,也有王知常的心急火燎、直截了当,以及郭仁杰的抢先一步、唯恐落后。

他特别详尽地回忆了1966年12月13日这一天,因为这一天对于他们这些知识分子和机关干部来说很重要。

头一天晚上,徐景贤与姚文元通了电话,姚要他别再关门写文章了,要到造反第一线去。于是12月13日那天徐景贤就来到复旦大学,当时复旦党委已被红卫兵冲垮了,徐景贤因此称复旦是“解放区”。在复旦大学“大好形势”的激励下,徐景贤当晚召集市委写作班开会讨论,一时还下不了决心的他又经过一个晚上的考虑,第二天早上见到朱永嘉的第一句话就是:我想来想去,市委对我也没有什么呀。

于是下决心起来造反,领头成立了“上海市委机关革命造反联络站”。

毛泽东当时认为上海的“文革”很有希望,其主要原因之一就是上海的“机关干部起来了”。徐景贤起来造反,有形势所逼,也有上头的旨意,但与朱永嘉相比,他还多了点个人得失的考虑。

革命浪潮席卷而来之时,个人没有多少能够选择的空间,但每个人起来造反的动因还是有很大差异的。有革命理想主义的感召,有大势所趋的裹挟,有上头领导的鼓励,有个人得失的权衡,由此产生了形形色色的造反派。

朱永嘉的这些口述回忆对我们认识知识分子起来造反的多面性和复杂性具有重要的史料价值,肯定会成为人们研究“文革”时期知识分子的珍贵资料。与档案等文字史料相比,口述史料的一个独特价值在于它能提供文字史料所没有的历史细节,从而展现历史的丰富和复杂性,也增加人们对历史的感悟和理解。

作为一个“文革”亲历者,朱永嘉在他的口述中提供了许多重要的历史细节。例如1966年1月8日上海各造反组织反对经济主义的《紧急通告》,朱永嘉是具体的执笔者。

《紧急通告》的第七条是针对抢占房屋的。因为朱永嘉的父亲是资本家,当时房子被抢占,父母亲一起被扫地出门,寄居在亲戚家,弄得正在造反的他焦头烂额。有感于此,他在起草文件时写上了“所有公房及没收的资本家房屋都是全民所有制财产,运动后期由国家统一安排,不准任何人强占公房”。

个人经历就这么汇入了历史大潮流中。而将朱永嘉关于这部分的回忆与陈丕显的回忆对照起来读,我们对陈丕显在起草《紧急通告》时的表现及其心态会有更深入的理解。

《紧急通告》发表第二天,陈丕显向王洪文表示,希望搬到国棉十七厂与工人造反派联合办公,这表明这时候的陈丕显很想站到造反派一边了,但是这一请求被王洪文拒绝了。1967年1月,整个上海陷入革命造反浪潮之中,一度面临着停电、停水、停交通的困境。

于是铁路、海港等相关局的造反派联合组成“抓革命促生产火线指挥部”,着手恢复正常的生产秩序。朱永嘉自始至终参加了“火线指挥部”的工作,起了重要的作用,张春桥知道后称赞他“搞学问搞写作的人,能够搞政治,抓火线指挥部,真不错呀”。

在这期间,他亲身经历了“红三司”接管上海市公安局、“红革会”炮打张春桥和处置“上海工人支农回沪革命造反司令部”(简称“支农司”)这些事,还被“支农司”抓去作为人质扣押了一个晚上。他的相关口述回忆提供了“火线指挥部”的运作情况。首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页 全文阅读