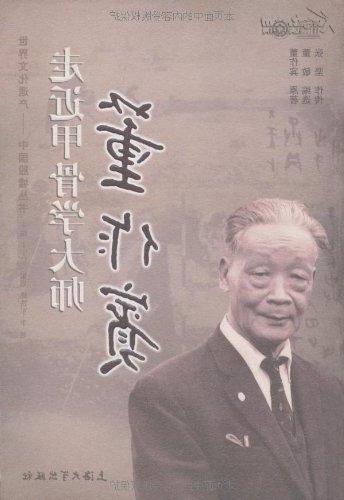

董作宾甲骨文断代 豫籍甲骨学大师董作宾(下篇) 分期断代自此而始

在去董杨门村的路上,同事长秀对我说:“温县这个地方,应该算是焦作最有文化气息的地方,这里是孔子弟子子夏的故乡,还曾出过包括董作宾在内的四个院士。在北方,拥有这么多院士的县并不多。”

据《平庐影谱》称:“温有七杨门,姓别为村,董氏居其一。”据传,宋真宗景德元年(公元1004年),北辽入侵宋境(今山西省与河南省交界处),宋真宗派杨家将驻守于此。杨门诸将分据各点,安营扎寨,故曰杨门。除董杨门外,还有卜杨门、郑杨门等等,七杨门皆属林肇乡。

我们首先进入卜杨门村,也就是卜商卜子夏的故里。《史记·仲尼弟子列传第七》说:“卜商,字子夏。居西河教授,为魏文王师。”正是这位子夏,“序《诗》传《易》”,在纷纷扰扰的春秋时代,将孔子的学说传承下去并发扬光大。而像李悝、吴起等兵学名家,据说都是子夏的弟子。

再往北行,就是董杨门村。当我们向一位村民问起“董作宾先生纪念馆”时,他先是愣了一下,然后满脸笑意,带我们来到街心一座高门大院前,指着它说:“这就是纪念馆。”“纪念馆”中空无物故居亦欲变“新居”

顺着他手指的方向,我看到门楼正中“董氏祠堂”的匾额,不禁呆了一呆。大门上了锁,门楼下一群人正在打牌,看到我们几个人到来,人群“哄”地散开了。指点我们的村民赶快给我们解释说,这里本来是做“董作宾先生纪念馆”的,但后来因为董氏族人不太愿意捐助,只好把这里变成了“董氏祠堂”。

管理这个“董氏祠堂”的人名叫董俐,见我们来采访,很是兴奋,他说自己正准备为董先生的110周年诞辰纪念做些什么,我们的采访真是太及时了。看着打开门后空荡荡的三间祠堂,我很为所谓“纪念馆”名不副实而愤懑,仿佛自己受到了愚弄。

董俐对我说,本来屋内墙上张挂着一些自己搜集到的关于董作宾的纪念品,但由于这里经常没人,害怕被人偷盗或破坏,他最后还是把那些东西都放在家里了。

我们在董俐的带领下,来到董氏故居。这个故居已经被分成两家,一边盖起了新房,另一边仍是小小的院落,已很破败,里面的四合院中有狭窄的天井。穿过天井,来到前院,据称是“可荫半亩”的皂荚树早已不见踪迹,只留下一堆砖头瓦块和半院子的荆棘灌木,荒凉的感觉油然而生。

在董俐家中,我看到了“董作宾纪念馆”的藏品,全是董作宾及相关作品的复制品或拓片之类,没有所谓真本、手迹等等。看得出来,这很大程度上是出于董俐的个人爱好,自己收集整理的。

走在董杨门村的大街上,时常可以看到村民门口龙飞凤舞的大对联,书体不同,风格各异,有许多还颇有味道,令人赞叹。董俐本人也颇好书法,也许是受董作宾的影响,他特别喜欢甲骨书体,他的几幅作品亦颇见功力。看来,长秀说这里文化气息浓郁,确不为过。分期断代划时代护送国宝沥心血

董作宾将殷墟科学发掘所得有字甲骨辑为《殷墟文字甲编》和《殷墟文字乙编》。《甲编》收录甲骨文3938片,《乙编》收录9105片,总计13043片,囊括了全部科学发掘所得甲骨文的精华。

因为上海、香港接连沦陷,《殷墟文字甲编》的出版两次夭折。直到抗战胜利后的1948年,历尽波折的《殷墟文字甲编》终于问世。殷墟发掘的出土的甲骨文,早已成为众所瞩目的研究资料,而早已声言出版的《殷墟文字甲编》,从1936年开始印刷,一直“拖”到1948年,才与世人相见,于是就有人指责董作宾等发掘者欲将此“秘藏椟中”,仅供自己研究,成为个人专利。还有人批评董作宾等人“包而不办”,办事拖沓,不负责任等,宽容的董作宾并未以种种理由反驳,而是矢志不移地为《殷墟文字甲编》的出版奔波操劳,终于以此书的问世应答了来自各方的责难。他在《殷墟文字甲编》的自序中,实事求是地道出了苦衷,他相信事实可以将一切流言扫清。

李济在《南阳董作宾先生与近代考古学》中说:“我看过能像董作宾先生这样寻问题寻得紧,抓题目抓得牢,又能想办法去解决他所抓问题的人很少。”他举例子说,董作宾在北京的时候,常到药铺里买龟版,试验钻灼的过程。有一天,董作宾问李济:“卜卦的卜字声音是从哪里来的?”然后就拿一块钻凿好的龟版,用香在钻痕旁烧灼,突然听到一声清脆的爆炸,声音就像“卜”,再看龟背,已出现“听到了”的“卜”形裂痕。董作宾解释说,“卜”的原始字形,完全是摹写钻灼的兆象。

由于亲自参加殷墟科学发掘的实践,董作宾掌握了大量第一手资料,再加上这种亲力亲为的试验方法及广泛系联的思维模式,使他在甲骨学研究上取得了突破性进展。1933年他发表《甲骨文断代研究例》这一甲骨学史上划时代的名著,提出了甲骨文的分期断代学说,这是他对甲骨学研究最大的贡献。他用十项标准把原来混沌一团、时间长达270余年的殷墟甲骨分为盘庚至帝辛前后五期,从而大大提高了甲骨文的史料价值,有力地推动了殷商历史的研究,并把甲骨学研究推向一个全新的阶段。如今当代学者在甲骨的分期断代方面又先后取得了一系列的成就,这大抵也是在董先生的研究基础上而发展起来的。

1934年开始至1943年,董作宾先生还进行了我国古代年代学的研究,用十年的工夫完成了鸿篇巨制《殷历谱》。他提出了自己解决殷周年年代问题的重要学说。此外,董作宾对甲骨学的自身规律诸如甲骨的整治与占卜、甲骨文例,缀合与复原、辨假识伪等方面,也都进行了深入细致的研究并取得卓越成果。

1937年,“七七事变”开始前,董作宾在南京,后“抗战军兴,史语所迁长沙,再迁桂林”。1938年,史语所由桂林取道越南,迁至昆明。这一段历程,让我想起了前段时间热播的电视连续剧《国宝》。

董作宾等人在抗战的艰苦日子里,辗转南北,颠沛流离,保护着从殷墟发掘出来的珍贵甲骨,历尽劫难,纵贯半个中国,终使“国宝”平安。1948年,国民党溃退,同样的情形再次上演。董作宾与李济等人护送甲骨到达台湾,其中的艰辛与酸涩,又如何言说?十年神交始相见诗文相和佳话传

“堂堂堂堂,郭董罗王”,指的是四位著名的甲骨学大师级人物,他们是鼎堂郭沫若、彦堂董作宾、雪堂罗振玉、观堂王国维。四人都为甲骨学研究做出了划时代的不朽贡献。四人中,罗振玉与王国维是师生关系,而董作宾也曾于1922年进入北京大学研究所国学门,随王国维学习古文字学,与王国维也属师生关系。郭沫若则是于1927年大革命失败以后,蛰居日本千叶县,开始研究甲骨文的。王国维、罗振玉作古之后,“甲骨四堂”中仅余董、郭二人,但二人交好与交恶的过程耐人寻味。

1942年是我国抗战最艰苦的日子,时中央研究院历史语言研究所迁至四川宜宾南溪镇李庄栗峰山村。有一次,董作宾专程到重庆拜访郭沫若,神交多年的两人始得会面。郭沫若欣喜异常,两人促膝长谈,叙新话旧,交流学术。郭沫若当即设宴款待董作宾,宴后泼墨挥毫,赋诗相赠:

卜辞屡载征尸方,

帝乙帝辛费考量。

万嘴千牛推索遍,

独君功力迈观堂。

后来,董作宾先生作《跋鼎堂作绝句》,盛赞二人之间的友谊,并称:“昔疑古玄同(即钱玄同)创为‘甲骨四堂’之说,立厂(即唐兰)和之,有‘雪堂导夫先路,观堂继以考史,彦堂区其时代,鼎堂发其辞例’之目,著在篇章,脍炙学人。今者,观堂墓木盈拱,雪堂老死伪满,惟彦堂与鼎堂,犹崛然并存于人世,以挣扎度此伟大之时代。三十一年春,访沫若于渝,十年神交,握手言欢。彼方屏置古学,主盟文坛,从事抗建之役,余则抱残守缺,绝学自珍,一生事业,其将以枯龟朽骨之钻研而为余之止境乎?兴念及此,搁笔太息!”

董先生长叹一声,而我写到此时也“一声叹息”,若是二位大师能够皆如此时之恭谦礼让,也可为甲骨学史平添一段佳话。只是时空变换,人间沧桑,世事又怎能皆如人愿?交恶何曾为政见书生重名惜羽毛

1948年中央研究院选举第一批院士,这是当时科学文化界的最高荣誉。人文组二十八名院士,考古界占了四名。顺序是董作宾、李济、梁思永、郭沫若。董作宾与李济一直认为,郭沫若是一个横贯多学科、才华横溢的才子,在考古学上的学识造诣也是很高的。虽不似前三位从事过田野发掘工作,但考古院士应有其一席。

他写信给胡适说:“春间中研院邀院士,您必出席,关于考古学方面,希望您选(梁)思永或(郭)沫若,我愿放弃,因为思永兄病中,应给他一点安慰,沫若是外人,以昭大公,这事早想托您。”要把位置让给郭沫若。

自古文人相轻,或者说学人对“名”都看得很重,郭沫若对排名在董作宾、李济等人之后,而且还是被人争取得来,相当不满。他给中央研究院院士杨树达写信说:“董某妄人耳,其说未可尽信也。”如果郭沫若一贯不认可董作宾,也就算了,那只能说明董作宾宽宏大量,或者说郭沫若坚持原则。可惜杨先生记忆力很好,马上想起:“记《卜辞通纂》曾言读董断代研究例,拍案叫绝,今乃斥为妄人,鼎堂真妙人哉。”

向上追溯到1929年年底,当时董作宾、李济在殷墟发现了著名的“大龟四版”,龟版上刻满了殷商时代的占卜文字。郭沫若流亡日本,正编写他的《卜辞通纂》一书,得知消息,立即去信史语所,恳求一观全份拓片,以为参考。

经傅斯年和董作宾同意,并同情郭沫若(当时郭沫若正受到通缉)的处境,以最快速度将全份拓片寄去,并特意说明此拓片尚未发表,谨慎处之。郭沫若收到后立即私自将拓片编入他的《卜辞通纂》,并在已交付印刷后才告之史语所。董作宾、李济等颇为尴尬,考虑到他是在研究学问,只是在非正式的场合告诉郭沫若,他这样做是不对的。

1948年年底,董作宾来到台湾,任历史语言研究所所长兼台湾大学教授。郭沫若北上北平,参加了新中国的筹建。一湾浅浅的海峡,隔断了两岸的交流,似乎也将两人隔成陌路。

随着时间的推进,这种“冷战”甚至延续到了学术以外。上世纪50年代初,郭沫若又专门写了一篇名为《蜥蜴的残梦》,对董作宾、李济等人的“旧中国考古发掘”进行了猛烈的攻击,而董作宾所作的《中国古代文化的认识》则提出了与郭沫若不同的学术见解。

实话实说,我喜欢看文人之间打嘴仗,“真理越辩越明”嘛!当年文字学的祖师爷们——像戴震和惠栋,他们的理念不同,才使清初学术昌明,也才有了“乾嘉学派”的产生。但是,若有意使用政治的手段来抹杀学术上的观点,则近乎于《四库全书》一样的“学阀”行径了。这是我,一个学人所不能赞同的。至于董、郭二位大师的学养,于此立见高下,不必我来多加评点。

离开了祖国大陆,离开了殷墟,困守孤岛,在台的董作宾对甲骨学的发展趋势十分悲观。他在1956年写的《甲骨学前途之展望》中说:展望世界,甲骨学的前途,甚是暗淡。甲骨学的沉闷,也就是中国史研究之消极停滞,茫无端绪了……

董作宾先生晚年“飘零台海”,面对“大域洪涛”,时常向往着祖国的统一。按照他的遗愿,2003年4月末,由他的两个儿子董玉京、董敏将其遗著、手稿、墨迹捐赠给陕西省临潼兵马俑博物馆永久收藏。

(全文完)

编者按:本文虽已草就,但在我心中却留下很多遗憾。我本该多去采访几个地方,例如董作宾先生的出生地南阳、令他梦萦魂牵的殷墟甚至收藏他遗著的临潼兵马俑博物馆,但时间实在是太短了,从我开始采访到成文,仅有短短的15天时间,其间的编辑工作还不能中辍。本文中所谈到的董作宾先生,也只是管中之一斑而已。这样的遗憾,只有来日补过了。

本文承河南省文字学会会长、著名甲骨学专家王蕴智先生指正,谨致谢意!