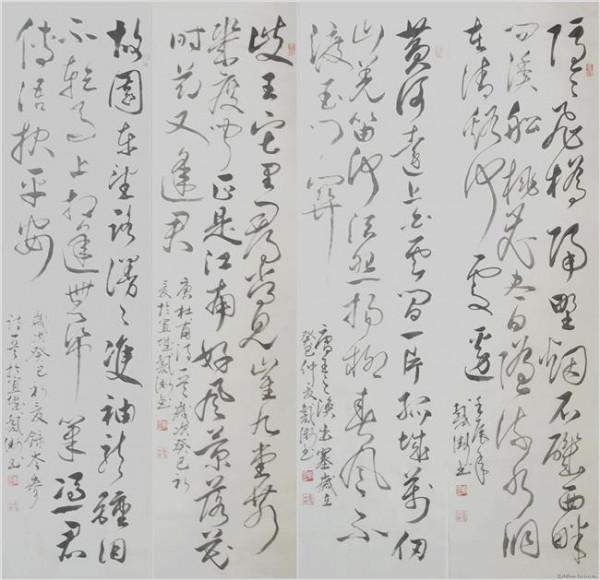

戴卫书法 《戴卫艺术 书法篆刻集》自序

画家是感觉家,有感觉才有灵性,有灵性才能悟道,而悟道的基础来自修炼。中国画画家的自身修炼即是品行、学养以及实践能力和劳作态度的总和。苏东坡说:「文章本天成,妙手偶得之。」祇有妙手才能得到天成的文章,而要炼就丹青妙手又何其难也。

中国的绘画艺术具有几千年的发展史,特别是从汉唐到宋代绘画的高峰,其间真是画派如云,高手林立。在历史反反复复的背后,传统中国绘画艺术的博大精深是近些年来才被大众如梦初醒般认识到的。

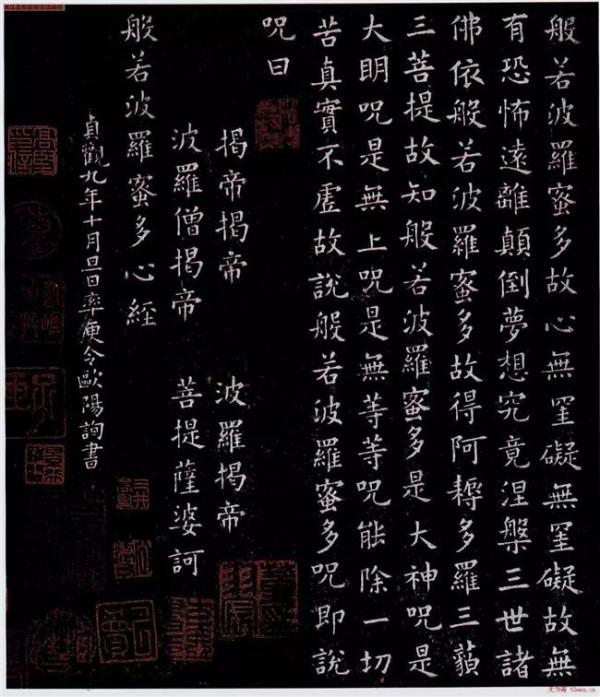

我有幸在上世纪六十年代,结识陈子庄先生,尔后又拜黄胄先生为师,接受蔡若虹先生教导,是他们告诉我,要想成为一个真正意义上的中国画家,「诗书画缺一不可,」又规劝我:「多读书,猛攻文、史、哲。」适逢改革开放,思想冲破了束缚自己的牢笼,敢于寻根于传统的理念,明白了儒、释、道才是中华文明的根基。

改革开放也逐步使我们的精神和物质两个文明得到相应的提升。才有可能买到各种精印的书籍和画册,又能走出国门参观各大博物馆、美术馆,近距离欣赏人类现存的艺术精粹及绘画原作。

至此才能有比较有辨别地真正认识到什么是上下五千年的文明古国,什么是中国画。 中国画大体分山水、花鸟、人物。客观地讲,自上世纪中期以来,唯人物画发展为最好。

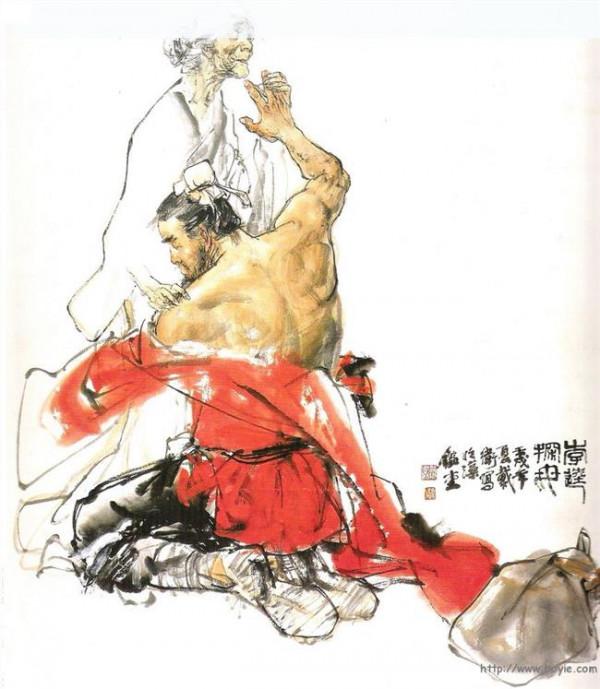

这与引进西方绘画基础的素描、解剖等不无关系。而我自幼受此影响极大,从美术学院附中,直到出版社为名著插图,深知其画作是为广大而普通的读者以及文学家服务的,务求人物造型真实生动,为此我曾作过大量的素描和速写,无形中使我受益匪浅,练就了我人物造型的基本功。

中国画讲神形兼备,因此,我至今仍认为,能赋予笔墨精神也是中国人物画的基本功。当然要想把真实的人物造型转化为「妙在似与不似之间」的笔墨造型,这种形而上与形下的哲学关系的转换,并不是一件容易的事情。

必须经历一次艺术的蜕变过程才能实现。为了这个转换,我祇有求助先辈,所以我主张—回望传统。我很欣赏白石老人为求学甘作先贤走狗的治学态度。

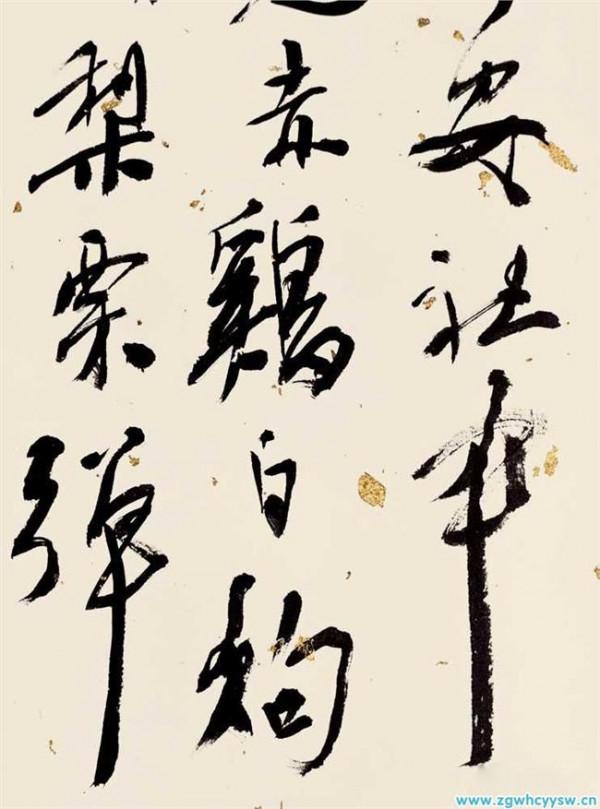

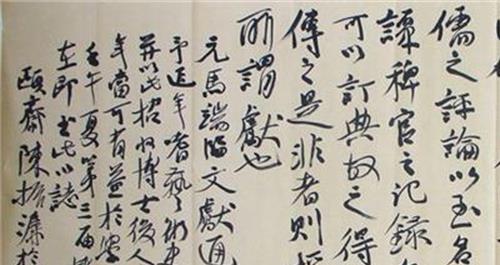

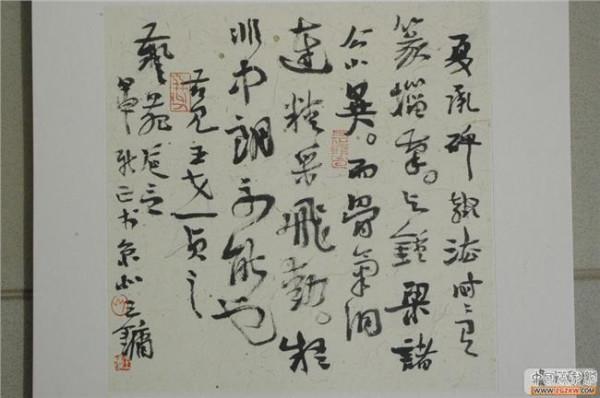

四十年前我曾五体投地临二王、张旭、米芾、张即之乃至于右任、刘孟伉手书法帖,一丝不苟恭恭敬敬地描红白石老人篆刻百余方,五十以后又重新操刀,废寝忘食地治印成癖。至今回想起来,如果说我的画作还有点中国画的味道,是因为书法和篆刻的修习使我深深地领悟出中国画要素—线的精神和笔墨的内涵,以及金石的美学奥妙,认识到书与画不仅同源而且同宗。

中国画论中,谢赫所讲六法之首是「气韵生动」,何以生动,除笔墨技巧之外,我以为最重要的是画家须有涌动的激情,而往往激情又来自诗情,这就是人们通常所指的诗情画意,中国画历来推崇「诗中有画,画中有诗」。

东坡在〔凤翔八观〕中评王维、吴道子画中结尾句说:「吴生虽妙绝,犹以画工论。

摩诘得之于象外,有如僊翮谢笼樊。吾观二子皆神俊,又于维也敛衽无间言。」其中对王维褒意有加。齐白石老先生总结自己一生:诗第一,书法第二,篆刻第三,画第四。有人说这是齐白石在炒作,其实不然,我认为这是白石老人崇尚诗意、追求文人画的价值观,他曾于青年时期加入诗社,猛攻诗词,否则他就不能脱离木工出身的匠人之气。

古典诗词创作仍是我的弱项,没有童子功,做起诗来往往于平仄对仗之间而有失初衷,但我以多读诗、多思诗,广交诗人朋友来弥补自己之不足,有时也尚可达到一定效果。

比如一九八八年所作《钟声》能引发数十位诗人为此作诗,可见此作必有诗意。 十年前,邵大箴先生在《美术》杂志上评述我的画作说:「戴卫是位很善思考的画家。

他的画一眼便可看出富于哲理,有内在的美……哲理性是戴卫人物画的重要特性。」薛永年先生在名为《戴卫的哲理画》一文中又说:「拜读他的作品,首先引起的是感情波澜,随之又不得不进入那隐约着启人深思的哲学画境,那哲理不限于画又不离于画。

」与此同时日本朋友又誉我为「中国当代画坛另辟蹊径的哲理画家。」我要在此对以上理论家表示深深的敬意,是他们帮助我悟出了自己脚下的道路,肯定了我自己所作出选择和为此付出艰辛努力的价值,使我的画作能从诗意提升到哲理的境界,完成了一次历史性的艺术蜕变。

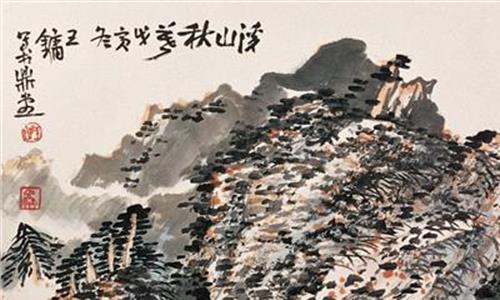

有专家说西画画的是科学,而中国画画的是哲学,这一语道出了中国画的高明之处。 去年,我与众弟子赴江西寻根写生,作《江西行》小册页一本,跋语中写道:「己丑之春,余率弟子一行十二人赴江西写生,首登八大山人故居。

以仰水墨天地之殿堂。又于景德镇绘青花瓷以悟水墨世界之奥妙。最后寻根婺源山乡。于青山白屋之间。

可否寻得中国画水墨精神之真谛。」当时我还给同学们提出三个研究的主张,即我们第一要研究古人,要从传统中寻根问祖,找思路,找技法,这是师古人;第二要研究生活,祇有通过写生才能观天地之造化、来腕底之鬼神,这是师造化;第三要研究自己,我们是什么人?是二十一世纪的现代人,唯我们是经历过后工业革命、「文化大革命」、全球信息网络化、全球金融风暴的现代中国人,应该说我们的见识、我们的情感与古人是不完全相同的,作为一个现代画家如何在自己的作品中投入情感,这就是艺术作品创新的课题,我们面对历史的长河,能留下点什么真正属于我们自己、属于我们这个时代文明的痕迹,我们能做到吗?我的回答是不知道。

因为这是后人来品评的事情,但我们的责任和义务就是要精进努力地去做。

今年,我收藏一方古印,所篆七字为「老不晓事强着书」,本不想着书的我,由于种种因缘,编撰了这套画集。我应编者之需,尽量为之提供五十余年的作品资料和创作轨迹的实物见证,这也算是对自己长达半个多世纪艺术实践的一次较为充分的摸底,而通过这样的摸底,使我清楚地意识到:我虽已近古稀之年,但相距丹青妙手依然甚远。

上个月我与编者以及两位弟子除前期长达半年的准备工作之外,我整整十天十夜(晚间因过劳失眠)没有歇息。

继后又与他们一起又不知度过多少个不眠之夜。奇怪的是我却感到越忙越单纯,单纯便可宁静,宁静而可致远,于是心中激情满怀,蠢蠢欲动,真想立即放下手边的琐事作画、习字、刻石,可见这五十余年的创作历程迸发出的火花,又将再次点燃那热爱艺术的初衷,相同的是爱,不同的是火候,我预感自己将还有一次蜕变,再有十年、二十年我将把凝聚着自己最后的心血和汗水的作品献给我的读者,献给我古老的中华祖国。

戴卫 二○一○年石榴花盛开时节于风骨堂