罗家伦与古董 浅说傅斯年与罗家伦

五四运动是时代的分野也是一代青年俊杰人生之路的光辉起点。傅斯年和罗家伦,同为北京大学文科在校学生,一个是率队游行高举大旗的总指挥,一个是写出《五四运动宣言》的执笔人,在风云际会的历史当口,以卓而不群的表现为后人留下了青年爱国者永恒的背影。

1919年,巴黎和会的条约拱手把山东地区的权益让给日本,使中国蒙羞,爱国学生因此罢课游行抗议北洋政府丧权辱国,5月4日,在北大新潮社等五个社团发起下,北京十几所学校的数千名学生在天安门集合游行,前往东交民巷使馆向美、法、英、意各国公使馆递交抗议书。游行气氛一时高亢,大批学生冲进日本大使馆,后又火烧赵家楼殴打章宗祥,结果找北洋军阀逮捕,这就是五四运动。

当年,在北大主修中国文学的傅斯年23岁,主修外国文学的罗家伦22岁,两人相差一岁也相差一个年级,一个大三,一个大四。早在进北大之前,两人就已打下坚实的国文基础,写得一手好文章。傅斯年身高体胖,个性豪爽,恃才傲物,素有“傅大炮”之称。罗家伦其貌不扬,性情活跃,好出风头,也有“老夫子”的称号。但是五四大游行之后,他们人生之路可不比他们的长相和年龄,差别越来越大。

傅斯年性格火爆,敢作敢为,游行中他不仅高举大旗,还带头冲进赵家楼,打进曹汝霖的住宅,掌掴对合约“欣然同意”的章宗祥。然而游行之后,傅斯年却因为与一个陕西籍同学意见不合,发生口角,被那同学动手打掉了眼镜,一气之下退出学生会,离开了抗议游行队伍。

偶发的行为之后有深刻的思想原因。此前,傅斯年早已立下学术救国的志向,此时更坚定地追随导师胡适,冷却革命的激情,毕其功与一役,投身到为实现“将东方学正统由柏林、巴黎移回北平”的雄心抱负而努力的奋斗中。

罗家伦五四后,依旧活跃,继续负责总务以及与商界、报界联系工作,发动学生筹组演讲团,巡回各地向人民演说争取支持。五四大游行才过去20天,5月26日就发表《五四运动的精神》一文,及时总结运动的爱国精神和对未来历史的影响,首创“五四运动”这一名词。

罗家伦自我感觉天降大任于斯人,一生携五四健将的名头行世,政治的热情始终高烧不退。不久认识了戴季陶、朱执信,经引介得到孙中山的接见,为日后走上仕途,做国民党高官打下了基础。

五四以后,两人先后留学欧美长达七年,傅斯年去了英国伦敦大学,罗家伦去了美国普林斯顿大学。1923年又都聚首德国柏林大学,老校友、老同仁重续前缘,有了更多交往的机会,也留下更多政治以外人情世故的逸事。

身在异国,身份都是穷学生,时常陷入断炊、欠费的窘困,若再遭意外,那就更是悲从中来。1923年冬,罗家伦不幸遭窃,衣物尽失。傅斯年闻讯去信劝慰,其中写道:“今写此信,始告诉你,我又一外套,你此时如无解决之术,则请拿去。虽大,容或可对付一时。帽子,我也有一个,但恐太小耳。”傅斯年人高马大,罗家伦低矮瘦小,衣帽怎能合体?信虽含调侃之意,但古道热肠宛在。

罗家伦在傅斯年去世后写的纪念文章中曾举两例,回忆留学时与傅斯年的交往。

1923年有一天,罗家伦和傅斯年、毛子水等人约定到柏林一家中国餐馆吃晚饭,傅斯年来时,嫁了一个很大的书包,他们几人翻出来一看,竟是一部厚三本的地质学书。向来不爱开玩笑的毛子水仍不住幽默地说:“这部书是‘博而寡约’,傅孟真读它是‘劳而无功’!”

1924年的一天,傅斯年、罗家伦等陪到德国的老校长蔡元培一同游览波茨坦的无愁宫,在一座大理石雕刻的伏尔泰石雕面前,傅斯年留恋盘桓久久不去,于是落到别人后面。罗家伦回去把傅斯年找回来,顺嘴编了个故事说给大家听:傅斯年站在伏尔泰像前,深深鞠了一躬,口中念念有词,我仔细一听,原来是李义山的两句诗,“词客有灵应识我,霸才无主实怜君”。

据说,两件事当时都惹得傅斯年暴跳如雷,但我们却也可以读出另一番意思。当年留学不像现在多以拿文凭学位为目的,不少学子对此满不在乎,像陈寅恪、徐志摩、傅斯年、罗家伦等人遍游欧美留学多所名牌大学,涉猎诸多学科,都没有取得任何学位。

胡适曾为此大惑不解,深表失望。以他的观点认为,留学放洋就要有个结果,不戴个博士帽回来,就等于失败。胡适哪里知道,他的北大弟子们在治学道路上有着独特的心理背景。罗家伦说:“那时候大家对于自然科学非常倾倒,不但想从自然科学里面得到所谓可靠的知识,而且想从那里得到科学方法的训练。在本科以内固然可以应用,就是换个方向来治另一套学问,也可以应用。”

五四后留学的这批人与五四前留学的胡适们毕竟不同,中间隔着一个伟大的新文化运动,谁也无法估量它的社会影响。傅斯年博览群书、细大不捐在留学生中是出了名的,在柏林大学傅斯年文理科兼修,既听近代物理学相对论、量子力学课程,也学语言文字的考据学,而他注册的却是哲学系,系统学习西方哲学。

他说:“如此迂远,成功上实在讲不定,但我宁可弄成一个大没结果,也不苟且就于一个假结果。”由此可见,故事中傅斯年的过激反映其来有自,并非自我开脱的矫情。

傅斯年、罗家伦是同一年回国进入教育界的。傅斯年去了广东中山大学任副院长,兼中国文学和历史系主任,罗家伦去了南京东南大学历史系和附中任教。转年到了1927年北伐正酣,罗家伦投笔从戎,参加北伐,担任国民革命军司令部参议、编辑委员会委员、战地政务委员兼教务长。傅斯年创办了中山大学历史语言研究所,第二年受聘担任中央研究院历史语言研究所所长。同为学贯中西的文化新锐,立志以文化救国,但施展抱负的途径不一样了。

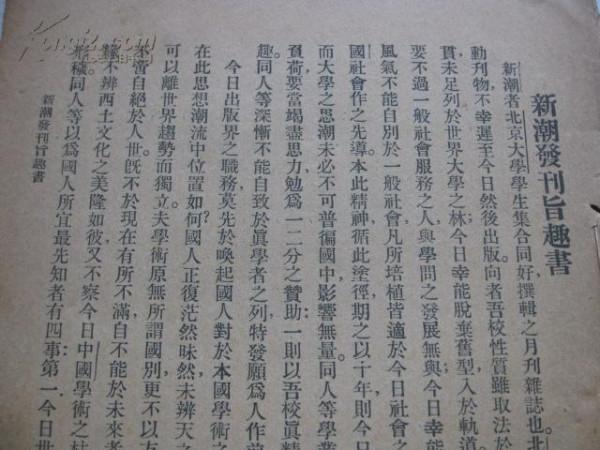

需要指出的是,两人年轻时代都深受老校长蔡元培的影响和惠顾,当年在北大创办《新潮》时,是校长蔡元培批准每月从北大的经费中拨付2000元作为他们的办刊经费。罗家伦加入国民党,正是蔡元培辞去北大校长,南下支持国民政府的时候。国民政府创办中央研究院蔡元培是首任院长,傅斯年创办历史语言研究所施展拳脚也正是在老校长的麾下。蔡元培还是罗家伦的证婚人。

终其一生,傅斯年虽为自由民主派,与政治也有千丝万缕的联系,但基本上走的是科学、教育救国的道路,他认为自己的职责主要在两方面:1、改造国民性。游学西方的经历和开阔的视野,东西方文化比较的思维,更让傅斯年认清要改造国民性,提高民族文化素质,只有寄希望于青年一代的觉醒,为此兴办科学和教育是应有之义和必由之路,于是把教育和科学作为自己的终生职业也就成了傅斯年合乎逻辑的选择。

2、监督政府。深受西方政治设计理念影响,傅斯年认为批评现实政府的弊端,促使其更加完善和进步是现代知识分子的本分。

要实现这一职责,就必须保持与政府的距离,决不从政,从政为官必受政权的各种制约,只有保持在野的身份,保持言论自由。他有句名言:“与其入政府,不如组党;与其组党,不如办报。”

与傅斯年等自由派学者不同,作为五四狂飙年代的宠儿,罗家伦热心政治,追求仕途,相信要将五四精神现代化,只有通过党派、强人政治才能落实这一目标。他认准的党派就是国民党,认可的强人就是蒋介石。以文化为武器参与改造社会,社会也以登堂入室予回报。儒家“修身齐家治国平天下”的人生理想与“学成文武艺货于帝王家”的现实路径,让罗家伦心甘情愿受命于蒋介石,不遗余力地经营他所交办的一切。

先是出任国民政府法制委员会委员,后配合蒋介石“清党”培养党政人才的需要,协助蒋创建中央党务学校(亦即“中央政治学校”、台湾政治大学前身),蒋任校长,罗任教务主任、代教育长主持日常校务。1928年靠“庚子赔款”办校的清华学校改制为清华大学,罗家伦在蒋的支持下,担任首任校长。

1932年合并改组东南大学与江苏境内其余八所大专学校为中央大学,延揽人才、扩充设备、增加图书,下设文、理、法、教、农、工、商、医等八个学院,成为全国院系最完整、规模最大的大学。罗家伦担任校长一任就是十年,直到1941年秋辞职,开始专心致志全力以赴献身国民党的党政工作。

罗家伦办教育的时候,傅斯年正在历史语言研究所所长任上和北京大学教授之职上忙碌。先是1929年春史语所迁址,由广州迁到北京;继续领导考古专家发掘河南安阳殷墟遗址(从1928年—1937年十年共进行了十五次挖掘),继而开始抢救和整理明清大库档案,除组织工作外,既做研究、北大兼课,发表出版了一系列重要学术著作。

(1927年—1936年十年间是傅斯年研究学术的黄金时期。)此时,虽然还没有像罗家伦那样担任校级领导直接管理学校,放手实践教育改革,但身为人师,不离教职,傅斯年对教育不是没有自己的思考和主张。

早在1922年时任北大教务长的蒋梦麟考察欧洲教育时,还在德国留学的傅斯年就写信给他。劝蒋不要漫无目的的在德、奥、法、意各国乱跑,此次考察要特别注意两个问题;一是比较各国大学行政制度;二是各国大学学术的重心和学生的训练。蒋阅信后大为惊叹,对傅斯年的见识佩服之至。

傅斯年真正投身教育为教育呕心沥血、鞠躬尽瘁还是在1945年抗日结束之后任北京大学代理校长和1949年1月任台湾大学校长的时候。两次校长之任时间虽不长,都没有超过两年,但的确让他有了直抒胸臆大施拳脚的机会。

算起来,罗家伦当大学校长的时间要比傅斯年长,但他的教育主张和傅斯年大异其趣。比较二人办学的优长,是个很有意思的课题。当年受教育的人,转过来要教育别人,间隔也不到十年,但两人以不同的入世理念所表现出的胆识和见识却左右着无数青年人的前途命运。

离开短暂执教的东南大学,罗家伦直接操办了国民党党校建设,执掌中央党务学校校务大权。因为受到培养对象、培养目标、培养宗旨的限定,罗家伦似乎还谈不上有什么鲜明的教育主张,直到就任清华大学和中央大学校长时,他的教育主张也都没有离开服务党政军这个工具化的核心。

在清华大学他倡导“廉洁化、学术化、平民化、纪律化”的“四化”办学,提倡军训等课程,作风专断。中央大学时他提出“国防中心论”认为一切创作与社会建制均需配合国民政府未来战争的需要;提出中国需要希特勒式的军事强人,以一党专政,扭转中国一盘散沙的局面。把“创造一种新的精神,养成一种新的风气,以达到一个大学对于民族的使命”,作为中央大学的办学目的。

傅斯年接管伪北京大学时主要精力在解决北大复原的难题上,毫不留情的开除依附日军的伪北大教职员,防止街头抗议事件的发生,安置教职员工,扫清复原路上的一切障碍,为胡适回归校长之职创造良好环境,尚无暇顾及具体的办学革新,此时傅斯年更多表现出的是一个优秀爱国者的形象。

及至1949年1月任台湾大学校长,角色也与清道夫类似。台大前身是“台北帝国大学”创于1928年,为日本军国主义者培育殖民地高校生所设以培养殖民地人民忠诚精神为办学宗旨。如何扭转台大被殖民统治工具化的命运,脱离被强行赋予的政治使命和目的,傅斯年采取的做法有鲜明的个性色彩,雷厉风行时力排众议,大刀阔斧处所向披靡。

办学要出彩,除个人魅力外也需要政治强人扶助。罗家伦在中央大学校长任内,获得蒋介石经费支持与担保,登高一呼,应者云集,延揽了全国众多艺术大师,如徐悲鸿、张大千、傅抱石、宗白华等等,抗战后由南京迁址重庆,成为足以与北大、清华、南开合组的西南联大相抗衡的一流大学;傅斯年办台大的经费除了借助胡适的影响,得到“中国华教育基金会”学术奖助金外,也向陈诚、吴国桢两任台湾省主席要到不少经费,有时甚至直接去找蒋介石,不达目的不罢休。

两人和蒋介石都有私交,但傅斯年敢当面批评蒋,这方面的例子很多,却不曾听说罗家伦有什么动静。

傅斯年绰号“傅大炮”,年轻时认准教育学术,至死坚守绝不从政的人生信仰,敢想敢干、敢怒敢言,一言不合举拳相向,大有山东武二郎的脾气。他办学的风格可以用一个“严”字概括。他规定学生不能通过私人渠道不考试入学,在自己办公室门口贴上“为子女说项者免开尊口”字条;他首创大学考题必须“入闱”出题,出题教授一律集中管理,杜绝说情舞弊。

他经常明察暗访,了解学校各单位有无贪污、收红包等违反制度的弊病,一经属实,无论何人绝不留情,严肃处理。

某晚巡视台大附属医院急诊室,发现值班医师脱岗,勃然大怒,立即予以免职处理;李登辉在台大任农经系助教时,违反规定住进教授宿舍,校方发现催收,李登辉不肯搬出,傅斯年知道后又是勃然大怒,下令解聘李登辉。

罗家伦绰号“老夫子”,性格却不见得软弱,只是比起傅斯年就差多了。当年清华刮起一股“驱罗”风,就是因为他作风专断的缘故,但总体上看他办学风格还是突出了一个“宽”字。罗执政清华大学时间不长,所作所为却奠定了清华后来发展的基础。

有人总结至少有四方面的贡献:1、促成国立清华大学体制的改变;2、从贪官污吏手中夺回“清华基金”;3、增添了如生物馆、气象馆、图书馆等基础设施设备;4、奠定了教授治校的民主管理制度。

举例来谈,清华大学招收女生就是从罗上任后开始的。1929年钱钟书报考清华大学时,国文特优,英文满分,但数学只考了十五分。时任校长的罗家伦得知情况后,破格录取了他。晚年他安排年轻狂放的李敖到台湾“国史馆”从事研究,为李敖日后成为光芒耀眼的文化明星创造了条件。

两人性格张扬,办事能力强,更多不同之处主要表现在参政还是从政的政治态度上。看似都办学,其实却是形同义不同。同1926年同期回国进入教育圈,傅斯年参政不从政,拒不进官场,不曾谋一官半职,终其一身未出圈。这当然不等于不关心时政,书生报国一支笔,傅斯年发表过大量的时事政治评论,揭露社会黑幕,曾把蒋家红人孔祥熙、宋子文先后拉下马。

罗家伦则不然,1941年辞去中央大学校长之职转为党政工作,从44岁到70岁退休先后任国民政府驻印度大使、总统府国策顾问、国民党中央党史编纂委员会主任委员、考试院副院长、国史馆馆长,长达26年深陷政治泥潭,官场学界搅和不清,坐不得冷板凳,没拿出象样的学术成果。

一对引领风骚的五四之子,两样人生路。罗家伦感叹傅斯年“好动气而不好养气”,曾劝傅斯年“别和蟋蟀一样,被人一引就鼓起翅膀来”,但数十年过去,世人对他们的评价不说云泥之别,也还是有高下之分的。

学术上,傅斯年的成就和影响远远超出罗家伦,这可能是今天人们对自由民主派知识分子格外青睐的一个原因。尽管傅斯年为行政管理事务,针砭时弊分散了很多精力,但他在学术上为中国历史研究开辟的新路,却是有目共睹,后继者众。

概括傅斯年的一生,胡适归纳为四大成就:创办广东大学文学院与语言历史研究所,创办中央研究院历史语言研究所,主持北大复员,开台大之先河,治学与办事能力兼具。就治学而言,他推动语言学与历史学结合及现代化;用自然科学心态看待历史,让史学成为历史学,创立史料学派;……“上穷碧落下黄泉,动手动脚找东西”,“历史学就是史料学”,仅此两句名言,就足以传达出傅斯年开创中国学术新境界的勇气和前无古人的魄力。

罗家伦文章写得好,在学术上却没能开宗立派,不能不说是个遗憾。历史上他屡做蒋介石宣传攻势的配角与代言人,随着时移势变,为中国文化建设留下什么值得提起的东西呢?早年为五四起草行动宣言爆得大名后,抗战时期为鼓励青年抗日写出《新人生观》;去台湾后提倡中文字体简化著文万言,结集《简体字运动小册》,结果半途而废;积极配合“文化清洁运动”,担任“中国国际笔会”会长,却因政治味太浓,处境尴尬;主导编纂的《孙中山年谱初稿》出现多处观点和史料错误,一直被历史学者质疑;晚年又同大陆争夺五四运动的诠释权,引发笔战。

文化思想似乎绕个圈,又回了起点。

1950年12月20日傅斯年去世,享年55岁。由于傅斯年已成为台大的精神象征,死后就安葬在台大校门旁的空地。如今这座人称“傅园”的小型墓地已和台大融为一体,上下课的钟声由傅园传来,至今未休。

1969年12月25日罗家伦去世,享年72岁。早在1955年台北政治大学就在校门口兴建两座二层楼教学馆。其中“志希楼”用以纪念罗家伦,原本是图书馆,现在已改为理学院教室。

五四已远,精神永存。今天的人们,只有从了解具体的人物着眼,才有可能触到精神的血脉;只有从梳理真实的史料入手,才有可能嗅到时代的气息。现在研究傅斯年的资料要远远多于罗家伦,可见研究受时尚风气影响之深。

从以上初浅的比较分析,还不能轻易下个什么结论。政治与学术、参政与从政、自由与专制等等,这些总是成对出现既说不清,理还乱的问题,说是判断一个人的社会角色也好,还是决定一个人的历史定位也罢,不仅始终纠缠着五四狂飙突进的一代人,九十年以来直至眼下的80后、90后,依旧是每一代青年人走向未来无论在起点还是途中,都必须面对的一道无法绕开的选择题。