龚贤山水画名作赏析 回归自然与超越传统——许钦松山水画赏析

许钦松,1952年5月出生,广东澄海人,一级美术师。

看许钦松的某些山水画,有时感到时光在迅速流逝,仿佛坐在跑车上,风景飞快地从身边闪过。他以方向感很强的光照形态有节奏地重复,把握视觉、景物与光线在时间进程中的关系,成功地表现了速度感,这正是现代人才有的视觉经验。看他的另一些山水画,还会感觉到山原上的天光与云影,他没有画天上遮光的云朵,却在山野上画出了云影内外的晦明,画出了分别映照在景物上的阳光与天光,这种细腻的观察,这种新颖的表现,是古代和近当代水墨山水画所没有的。

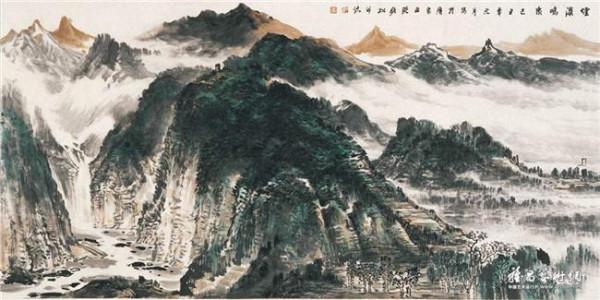

中国古代的山水画,极少表现光,偶有例外者,也不是外光,而是发自茅舍与树根的心灵之光,比如龚贤。近代山水画家,依然不多表现光,有之则是李可染树冠上的逆光。而许钦松则引进外光,不仅擅长通过光色的微妙变化表现不同季节乃至朝暮雨雪的时间调子,而且善画高山之巅云层之上反差极大的天光,让人几欲目眩神迷,对庄严肃穆的宇宙产生不可把握的神秘感。他还善于画来自峡谷谷底的强光,既把后面的高山照亮,又使前面的高山处于暗影中,不免生出“造化钟神秀,阴阳割昏晓”之感。

古代的山水画,每每画云而不画雾,画云也是意到而止,无意让人产生身临其境的感觉。这种会意功能,使山水画中的不同成分有了固定的虚实,一般而言,山峦林木为实,云与天水为虚。虚的云有时只在衬托高山:“山欲高,云霞锁其腰。”于是,懒惰的画家往往以虚藏拙,导致了画云的概念化,或以留白代替画云。许钦松画中的云,画得极为生动,有厚有薄,或附山势而行,或无心以出岫,或腾空而起,或钻入树丛,他非常善于表现云雾与水分的关系,不仅画出了披着霞光的白云,而且画出了水分饱满的光雾。这变幻浮动的云雾,遂使坚实沉稳的崇山峻岭变得气韵灵动。

把“无常形而有常理”的云雾,画得如此生动,还在于他以实求虚,把虚无缥缈的云雾画在有真实感的山川丘壑之中。许钦松画山石云雾,得益于他师法造化。对于大山大水,他不只感性地观察领会,而且对地形地貌的变迁做理性的思考,甚至收集科学资料。他笔下的山石,多斧劈皴刮铁皴,但又以断求连,积成块面去描绘,把版画块面造型的坚实概括之美与积墨破墨的无限灰色地带结合起来,画云雾更是发挥了淡墨中丰富的变化。在他的画中,坚不可摧的山石与虚无缥缈的云雾,既是黑与白的强烈对比,又是对灰色地带简洁而又丰富的追求。

许钦松先生,青年时代就以黑白木刻《人人都有铁肩膀》崛起画坛,后来版画题材的作品由人物而风景花鸟,版种由黑白木刻而水印木刻,不断推出佳作,不断获取奖项,早已成为名闻遐迩的版画家。然而,近十余年来,他倾尽全力地投入中国山水画的创作。对于他放弃版画而画水墨山水之举,一开始人们的看法不一。但是随着时间的推移,他的面貌新颖而精神高迈的山水画,越画越有特色,越画越显示出回归自然中对传统的超越,因而引起了广

泛的关注。

一部中国绘画史,无论作品,还是画论,都以山水画为大宗。但其题材内容体现的精神境象,则多为 “四可”山水。所谓“四可”,即郭熙《林泉高致集》所称的 “可行、可望、可游、可居”,不过他更重视后两者,所谓“可行可望,不如可居可游之为得”。正是这种山水画,在宋代以后得到充分发展,大体反映了农业文明时代远离乡村来城市生存者的“乡园之思”和“林泉之心”。然而,许钦松山水画,却不从习以为常的“可游可居”着眼,而是致力于创造反思人与自然关系的大美之境。

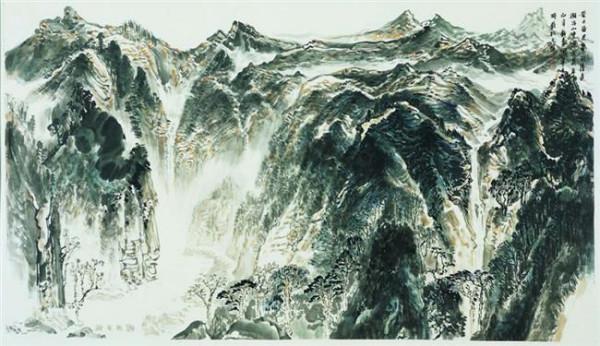

他的山水画,早期画岭东与岭南的风光为多,清新明丽,绵密敏感。近十年间的作品,无论巨幅还是中等尺寸的方幅,都画高山大川,山奔云涌,群山万壑,树木葱翠,光影闪动。画中的山水与树木,有南方的清丽淹润,也有北方的雄伟壮丽,更有大西北的浑厚苍茫。但是没有舟桥寺塔,没有茅屋板桥,没有鸡豚牛羊,没有公路电线,更没有高楼广厦,总之渺无人烟。可以看出,他追求的山水境界,在于洪荒未辟,庄穆苍茫,是宇宙自然的原生态,是没有破坏、没有开发的大朴不琢之美。

在实际生活中,人类与自然是矛盾的,不向自然索取,不开发自然,无以满足人类物质生活的需要。一味开发势必破坏自然生态,最终危及人类的生存。在山水画艺术中,不应该仅仅表彰人对自然的开发利用,也不应该满足于记载创造历史的千秋功业。山水画的重要意义,在于它是人类永恒的精神家园。从这种认识出发,许钦松对“四可”功能的反思别有所见。他说:“那种审美心态,在人类与自然的关系上,人能得到什么,还是以人的占有为前提的。”正是这种不受束缚的见识,为他在创作上超越前人找到了突破口。

以往的美学家认为:“可游可居”的山水,不出城垣而坐穷泉壑,饱览山光水色,如闻猿声鸟啼,是对城市生活严重脱离自然的心理补充。当然,这种补充即使在当下,也仍然是需要的。然而许钦松的山水画,不从这里着眼,他不画可以居住的林泉,不画可以旅游的名胜,他的山水境界,生机勃勃而没有人迹往来,竞秀争流而没有人间城郭。我问他:“你是怎么想的?”他说:“人类对大自然越来越离不开,破坏也越来越大,画中应该回到远古,不是去住,是使精神有个安顿的地方。”许钦松不是以玩赏的态度对待自然,而是以平等与神圣的态度与自然对话。

人们对山水的玩赏态度,至少从北宋中期变得愈加明显,那时的山水画开始平易近人,让人感到亲和,不同于五代北宋初的大山堂堂,庄严肃穆。也许惟其如此,看许钦松的山水画,总觉得与五代北宋初的传统文脉息息相关。在他的画中,人与自然的关系,是有一定距离感的,自然是只可远观不可占有的,是人对自然的敬畏。如果熟悉六朝山水画家宗炳的《画山水叙》,还会发现,许钦松的山水画,发扬了宗炳“坐究四荒”、“云林森眇”、“万趣融其深思”的精神,亦即在广阔无垠的山川中,画家的神思因与宇宙精神相往来而获得自由。这种大化之思与大美之境,可谓遥接早已失落的六朝传统,并赋予了新的时代精神。

中国山水画情景交融的意境和人格迹化的境界,都是在空间中展现的。不用说山山水水本来就存在于空间之中,就是画家精神的外化也离不开空间。如何表现空间是一个极为重要的课题。但相当长的时间以来,传统中国画的空间呈现手段都是三远:“山有三远。自山下而仰山巅,谓之‘高远’;自山前而窥山后,谓之‘深远’;自近山而望远山,谓之‘平远’。”后来,随着手卷山水的发展,又有了黄公望提出的“从近隔开相对,谓之阔远”。但是许钦松的山水画,万水千山,茫茫无际,境象极开阔,视界更宽广,实际上在“三远”与“阔远”外,又多了“广远”。

古代人看山水,顶多站在高山上看,虽然文献中有御风的例子,敦煌壁画上有高翔的飞天,但都是想象。真正凌虚架空地看山水,获得最广大的视野,那是在有了飞机之后。人们坐上飞机,才获得了冲云直上一望千里的感受。感受是乘机者都有的,只有艺术家才能抓住这种美感给以表现,并赋予独特的意蕴。许钦松的“广远”空间,始于上世纪90年代末的尼泊尔之行。他在直升飞机上看下界山川,纵横千里,杳远无际,一路到地平线。他深感:“这种感觉,还没有人表达过,恰恰可以表达我们对山川博大、深远、崇高、敬畏的感悟。”于是纳入笔底,画境随之别开生面。

许钦松山水画中的“广远”,是将视角极大地提升、延展、扩大,仿佛作者与观者,凌空穿云行驶,从更广更宽的角度俯视大地山川的阴阳陶然与神奇瑰丽。他不是只画空间的“广远”,也以传统的“高远”、“深远”为补充,还与西方的焦点透视相结合。西方的焦点透视,立脚点是固定的,视野有其局限,而传统的中国画,讲求“游观”,讲求多方位地观察事物,移动视点,步移景换。许钦松说:“焦点透视的方法,表现的是一个空间,我也不管是不是一个空间,把它打乱了,总是在里面变化,比如怎么样从俯视慢慢变成平视,以至远视。”实际上,他在空间处理上,灵活地运用了传统因素与西洋因素,获得了更自由的表现力。

20世纪以来的山水画中,既有借古开今派,也有融合中西派,许钦松属于后者。在他的山水画中,传统首先是“天地大美”与“浩然正气”,是天人合一的精神,其次是西法的引进及其与传统的结合。这种结合,除去融入散点透视的焦点透视之外,还有几个突出之点,一是点线造型的丘壑融入体面造型的丘壑之中,二是水晕墨章的微妙灵动融入“以刀拟笔”的坚实有力之中,三是以近乎传统的提示性的笔墨图式的笔法融入近于西方的有较多真实感的山川视觉幻象之中。上述3个特点的形成,都离不开中西艺术观念的交融。中西视觉元素的综合,还有水墨画对版画表现力的借鉴。

确实,许钦松善于以中西的融合推动古今的承变。他的实践表明,画种的兼长,中西的交汇,可以打开眼界,有效摆脱成见,有助于在继承传统笔墨的同时,注入时代精神和现代审美经验。他的山水画,大而不空,有势有质,既有高瞻远瞩的开阔视野,又突出脚踏实地的观感,既讲求大气象、大境界、大笔墨,又不遗余力地把握真切感受和关键细节,从而丰富了“借笔墨写天地万物而陶咏乎我”的艺术表现手段,形成了几个特别值得关注的亮点,那就是风驰电掣的速度感、强烈而微妙的光影感、山体坚实浑厚的实体感和云雾流走飘洒的细润感。

看许钦松的某些山水画,有时感到时光在迅速流逝,仿佛坐在跑车上,风景飞快地从身边闪过。他以方向感很强的光照形态有节奏地重复,把握视觉、景物与光线在时间进程中的关系,成功地表现了速度感,这正是现代人才有的视觉经验。看他的另一些山水画,还会感觉到山原上的天光与云影,他没有画天上遮光的云朵,却在山野上画出了云影内外的晦明,画出了分别映照在景物上的阳光与天光,这种细腻的观察,这种新颖的表现,是古代和近当代水墨山水画所没有的。

中国古代的山水画,极少表现光,偶有例外者,也不是外光,而是发自茅舍与树根的心灵之光,比如龚贤。近代山水画家,依然不多表现光,有之则是李可染树冠上的逆光。而许钦松则引进外光,不仅擅长通过光色的微妙变化表现不同季节乃至朝暮雨雪的时间调子,而且善画高山之巅云层之上反差极大的天光,让人几欲目眩神迷,对庄严肃穆的宇宙产生不可把握的神秘感。他还善于画来自峡谷谷底的强光,既把后面的高山照亮,又使前面的高山处于暗影中,不免生出“造化钟神秀,阴阳割昏晓”之感。

古代的山水画,每每画云而不画雾,画云也是意到而止,无意让人产生身临其境的感觉。这种会意功能,使山水画中的不同成分有了固定的虚实,一般而言,山峦林木为实,云与天水为虚。虚的云有时只在衬托高山:“山欲高,云霞锁其腰。”于是,懒惰的画家往往以虚藏拙,导致了画云的概念化,或以留白代替画云。许钦松画中的云,画得极为生动,有厚有薄,或附山势而行,或无心以出岫,或腾空而起,或钻入树丛,他非常善于表现云雾与水分的关系,不仅画出了披着霞光的白云,而且画出了水分饱满的光雾。这变幻浮动的云雾,遂使坚实沉稳的崇山峻岭变得气韵灵动。

把“无常形而有常理”的云雾,画得如此生动,还在于他以实求虚,把虚无缥缈的云雾画在有真实感的山川丘壑之中。许钦松画山石云雾,得益于他师法造化。对于大山大水,他不只感性地观察领会,而且对地形地貌的变迁做理性的思考,甚至收集科学资料。他笔下的山石,多斧劈皴刮铁皴,但又以断求连,积成块面去描绘,把版画块面造型的坚实概括之美与积墨破墨的无限灰色地带结合起来,画云雾更是发挥了淡墨中丰富的变化。在他的画中,坚不可摧的山石与虚无缥缈的云雾,既是黑与白的强烈对比,又是对灰色地带简洁而又丰富的追求。

在近现代美术史上,出现过不少这样的画家:他们自幼在家庭影响或乡里熏陶下接触并学习传统的中国画,青年时代接受国内外美术院校教育后开始从事油画、版画或水彩画,并以此著名,稍后同时兼作国画,甚至中年以后转为单一的中国画的创作。他们对传统媒材的回归,他们在探索中西交汇与古今结合中,每每开创出既来自传统又颇有超越的新风貌。这种在中西文化交流碰撞中出现的艺术现象,不仅上世纪三四十年代已屡见不鲜,就是在改革开放的新时期,依然如是。刘海粟如油画般的泼彩黄山,即出现在新时期。而许钦松的山水画,亦是这方面的一个代表。

许钦松自幼在粤东接受了来自上海绘画的熏陶,最早接触的是中国画,启蒙绘画读物是《芥子园画传》,在入大学前他还临摹过沈周、梅清、龚贤、石溪、石涛的作品,也学习过李可染、黄宾虹、陆俨少的艺术。不过稍后他已在地区美术班中,涉猎了油画、版画、水彩画、宣传画,在广州美院版画系学习期间,更广泛地接受学院派的素描、速写、色彩的训练,获得了良好的基本功和全面的艺术素养,后来又长期从事版画的创作。这种由国画而西画,由临摹而写生的艺术实践,冲击并修改了他头脑中的“既成图式”,获得艺术创造的活力。同时他还在与岭南派前辈的接触中,感悟并继承了与时俱进的革新精神,进而在中国画山水中,发扬了融合中西的传统。

年富力强又身负重任的许钦松先生,是一位有远大抱负和开拓精神的画家,他主张“继承传统的笔墨程式,应注入现代精神和现代审美的元素,方能生发出新的鲜活的生命力”。他不仅重视中国山水画精神性的优良传统,又能够在中西的互补和画种的跨界中,开阔视野,丰富想象,拓展技法,因而能把版画的块面、黑白构成和西画的色彩、光影、透视等造型手法与中国画笔墨语言融合起来,在山水画的出新上别开新径。尽管他已经意识到“眼中场景”还需进一步向“心中境象”提升,写实的提炼与笔墨图式的提炼还需进一步融合互动,但他已取得的成就,他的深入思考和积极实践,不仅是值得称赞的,也是富于启示性的。

(作者系中央美术学院教授、博士生导师 )