【文革害死多少人”?】那是天文数字

1980年8月21——23日,邓小平在人民大会堂,两次接受世界著名的意大利女记者法拉奇采访。这女记者很有个性,左手不离烟,讲话风格独特。她曾经采访过全世界卸任、在任国家元首200多人。法拉奇问的第一句话:“天安门广场的**画相,是否让它继续挂下去?”

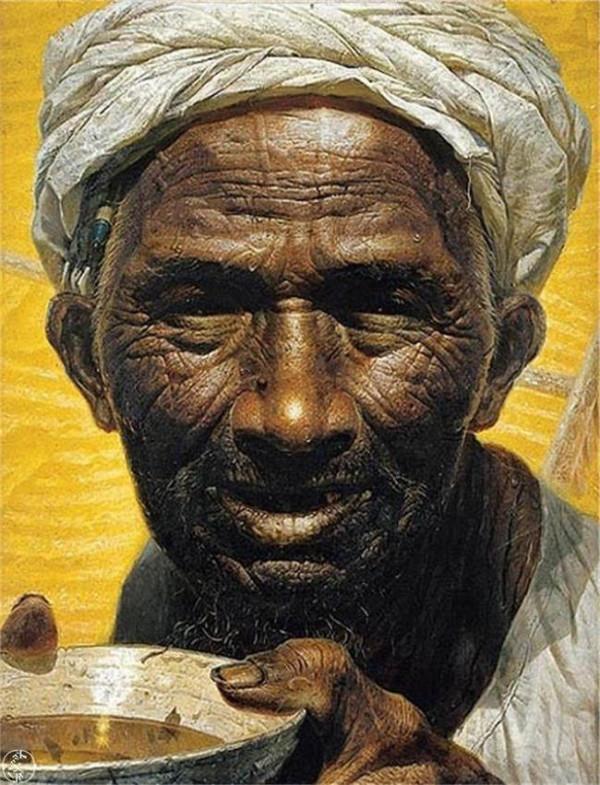

第二句话:“你们中国人总说,文化大革命是四人帮搞的,但在说四人帮时,伸出的是五个手指。”法拉奇接着继续问邓公:“文化大革命究竟死了多少人?”邓公说:“文化大革命真正死了多少人,那可是天文数字,永远都无法估算的数字。”

邓小平于是举了一个经典冤案:云南省委书记赵健民被康生当面指定为叛徒、国民党特务。下令公安部长谢富治把赵健民当场抓起来,投入大牢。仅赵健民的一案就共牵连了138万多人,打死了1万7千多人,6万多人被打残。仅昆明地区就打死了1493人,打残了9661人。(详见《邓小平文选》)

2013-11-20 16:34

文革害死人数粗略统计,一九六六年六月十日,“无产阶级文化大革命”刚刚开始,**会见越南国家主席胡志明时说:“这次是大大小小可能要整倒几百人、几千人、特别是学术界、教育界、出版界、文艺界、大学、中学、小学。”他说明了运动的重点目标,但有意缩小了打击范围,实际“整倒”的不是几百、几千人,而是几百万。

广东名作家秦牧曾这样评述文革:“这真是空前的一场浩劫,多少百万人颠连困顿,多少百万人含恨以终,多少家庭分崩离析,多少少年儿童变成了流氓恶棍,多少书籍被付之一炬,多少名胜古迹横遭破坏,多少先贤坟墓被挖掉,多少罪恶假革命之名以进行!”

“多少百万人含恨以终”?文革中究竟死了多少人?说法不一,无从确定。正如一九八○年邓小平对意大利女记者法拉奇所说的那样:“永远也统计不了。因为死的原因各种各样,中国又是那样广阔。总之,人死了很多。”R.J.Rummel教授的著作《一百年血淋淋的中国》说,文革中丧生者的数目大约为七百七十三万人。这个数字可能偏高,但是笔者相信应在二百万以上。

一九六六年红色恐怖杀人十万,文革中死人集中于几个时期,第一个是一九六六年的“红色恐怖”。以六月一日《人民日报》发表社论《横扫一切牛鬼蛇神》正式开场的文革,宗旨就是“横扫一切牛鬼蛇神”。对“横扫一切牛鬼蛇神”,周恩来有个说明:“横扫一切牛鬼蛇神,不是扫一切干部,而是扫走资本主义道路的当权派,没有改造好的地、富、坏、右和资产阶级反动学术权威。

”这就是文化革命的对象。这“横扫”,肇始于以中共干部子弟为基本队伍的卫兵对牛鬼蛇神的抄家。这时,牛鬼蛇神还只限于“五类份子”即“地、富、反、坏、右”和“资产阶级反动权威”、资本家。北京市家被抄的多达十一万四千多户。从北京发源、迅速达于全国。抄家之多,史无前例。譬如上海郊区川沙县有七千八百多户人家被抄。浙江嵊县,八千余户被抄。全国城镇乡村被抄家的总数当接近一千万户。

伴随著抄家的,是拷打进而杀戮以“五类分子”为主的牛鬼蛇神。在中国大地上,从不曾有那么多人在那么短暂的时期内,死于最古老的刑具棍捧、皮带。杀与已无冤无仇的人,要有精神支柱,十几岁的中学生将老师校长、邻居街坊拷打至死,靠的就是一册**的《湖南农民运动考察报告》。

要是没有政府的支持,没有公安局的配合,十几岁的中学生组成的红卫兵不可能造成如此大范围的恐怖。公安部部长谢富治在北京市公安局的一次会议上说:“民警要站在红卫兵一边……供给他们情况,把五类份子的情况介绍给他们。”于是各地派出所与红卫兵合作,将凡有“份子”头衔的牛鬼蛇神的名单交给他们,让他们去抓斗殴打。

对于红卫兵任意打死人的情况,谢富治当然十分清楚。谢富治在会议上还说:“群众打死人,我不赞成,但群众对坏人恨之入骨,我们劝阻不住,就不要勉强。”谢富治还召集在各省、市公安局局长开会,说:“打,死人的红卫兵是否蹲监?我看打死就打死了,我们根本管不著。

”一个省的公安局长问:“拘捕起来总可以吧?”谢答道:“如果把打死人的都拘捕起来,你们能捕得光吗?全国九千万个红卫兵,到时,他们不冲你的安公局就好了。”他还指示“如果你把打人的人扣留起来,捕起来,你们就要犯错误。”

六月间,打人之风刚开始盛行,北京新市委第一书记李雪峰传达了**的“关于发生打死人事件的指示”:“打就打嘛,好人打好人误会,不打不相识;好人打坏人,活该;好人打坏人光荣。”(江青传达的字句稍有不同) 正是在得到这个“最高指示”之后,他们将打人提升为“红色恐怖”,而就在这批中共干部子弟红卫兵打死人的高潮中,**作出了从未有过的举动,在天安门城楼上接见他们的代表。

毛当然没有表彰他们打死人的行为,他确实也不主张打死人。他不过是利用他们制造恐怖气氛以压制对手罢了。

被打死的各类“份子”数以千计,后来中共官方统计说是北京市被打死一千七百余人,那就是说,至少打死了这么多。

由于各省、市公安局的局长们还是有顾虑,他们担心于手让学生在街上随意打死人,运动过后自己被追究。**于八月二十二日亲自批转了一个名为《严禁出动警察镇压革命学生运动》的文件,规定“不准以任何藉口,出动警察干涉、镇压革命学生运动。”“警察一律不得进入学校。”“除了……现行fan革命份子,……运动中一律不逮捕人。”于是全国的警察都对红卫兵行凶打人杀人睁一只眼、闭一只眼。

“最高指示”传遍全国,杀戮在全国范围进行,无远弗届。譬如广州,有人“目睹七位右派朋友被打死。”全国在这场“红色恐怖”被杀者应不下十万。

文革初期自杀者约廿万人

更多的人自杀了。世界历史上,从不曾有过如此多的人在如此大的范围内、用如此多的法子结束自己的生命。仅一个陕西省,文革中自杀的党、政干部就有两千多名。

作家巴金回忆道:“当时大家都像发了疯一样,看见一个熟人从高楼跳下,毫无同情,反而开会批判,高呼口号,用恶毒的言辞攻击死者。”八月二日,湖北省委召开文化革命积极份子万人大会,省长张体学说:“有的人怕运动中死人,我看死人不要紧。我们没有搞非法斗争,给你摆事实、讲道理,以理服人,你要死怪哪个?我叫你不死,你要死,你死了活该。

”

六月中,**曾对李志绥医生说:“这次死怕又要有千把人自杀。现在是天翻地覆了。我就是高兴天下大乱。”他大大低估了这场运动的疯狂。笔者估计,文革初期自杀的人当在十万至二十万之间,至少是**估计的“千把人”的一百倍。

武斗为文革死人第二波高峰

一九六七至六八年的“武斗”是文革期间非正常死亡的第二波高峰期。全国性的武斗起于六七年新疆。一月初,**号召“夺权”。但军队不能夺权。新疆军区生产建设兵围石河子的一个汽车团的造反派要夺权,当权派不服,请部队派人支援,想用武力解决。双方交火,死伤百余人。军队大获全胜。

这便是一月二十六日的新疆“石河子事件”,全国武斗的第一枪。此后各地武斗绵延不绝,直至六八年底方渐平息。

武斗中死了多少人?今以陕西省为例,勉县武斗“死亡八十五人,其中打死四十七人,武器走火死亡十二人,武斗汽车肇事死亡十三人,武斗中触电死亡一人,打死无辜群众三人。”蒲城县双方及无辜老百姓死三十四人。城区十余条街道的两万多所民房被烧。安康县武斗,历时一年,毁房屋三千三百余间,死亡七百八十四人。

山西武斗,以长治地区最烈,因为当地是中国的军火工业的基地之一。军分区和当地空军驻军分别支持两派。打到交通全部断绝,空军提供“空中走廊”支持一派守城市。军分区集中各县民兵组成“剿匪兵团”,打开军火库,武数万民兵,由军分区首长指挥攻城战。

在攻克一座煤矿的激战中,仅守方即阵亡二百多人,数百人负伤。而守方曾在一次交战中将参战的役官兵十二个整连外带四个班全部缴械、俘虏。“双方打死打伤参战人员不计其数。”

江青说过四川“武打全国出名了”,“重庆打得稀烂,阵线就比较清楚了。好得很!”全国在单次武斗中伤亡最大的,是四川泸州。一仗打死两千余人,另有八千多人成残废。

武斗一年死人三十到五十万

浙江也是武斗死亡较多的地方之一,譬如嵊县双方共战死一百九十一人。有的地方群人组织间的武斗引起地方军队镇压,造成大批伤亡。譬如宁夏,一九六七年八月间,康生指示驻宁夏的部队支持一派,“必要时可发枪自卫”,并在青铜峡地区镇压“保守派”,打死、打伤各一百余人。

浙江空五军政委陈励耘、陆军第二十军政委南萍夥同杭州造反派头头张永生、武装镇压萧山、富阳两县。在萧山打死二十七人,大部份是抓获后活活拷打死的;在富阳打死一百三十五人,打残三百一十九人,烧毁房屋一千二百余间。

文革中一些群众组织如被认为有异端行为也会遭到当局残酷镇压。如云南的群众组织滇西挺进队被说是要叛国,军队进行围剿,用机枪扫射,二十分钟后将该组织数千人屠杀殆尽。

虐待俘虏是文革中武斗一大特色。武斗中死亡者相当大一部份是被虐杀的战俘。如河北雄县由军队三十八军支持的那一派动用大炮攻打对立面,攻克对方据点后,将俘虏都用铁丝串起;游街之后,全部枪杀。

陕西安康县武斗中乱打滥杀俘虏二百八十六人,自杀二十人。乱打滥杀包括矛戮、刀砍、石砸、枪打、绞死,还有让被杀者背炸药包、手榴弹炸死,甚至一次”审讯”活埋了十三人。山西长治刘格平派在中央的压力下交出武器后,成了对方肆虐、报复的对象。

据后来去采访的作家赵瑜所记:“其复仇面积之大、手段之狠,都是空前绝后,不忍赘述的。凡是古代曾经用过的酷刑,这里全用上了。”“除了有些头头被枪毙以外,更有相当一批人死于『修理』或『退火』之中”。

江西宜丰县的一派相邻的上高县去武斗,死了四人。回来召开追悼会,为了给死去的烈士祭魂,会上捍然枪杀了三名从上高县抓来的无辜老百姓。

广州作家秦牧曾这样记述在广州街头所见:“人们咬著匕首,抬尸游行”。

“在一些中学门口,看到因武斗而武的学生的讣告,上面大书『享年十七岁』、『永垂不朽』等字眼。”一天早上,“当我走回报社的时候,一路都看到路树吊尸的景象。那些尸体,大多是被打破了头颅、鲜血迸流的。在从一德路到人民中路短短一段路程中,我竟见到八具这样的尸体。”一年多的武斗期间,全国非正常死亡人数应在三十万至五十万之间。

一九六八年至六九年的“清队”,是“清理阶级队伍”的简称。这是**和周恩来联手“横扫一切牛鬼蛇神”的高潮,是文革中死人最多的时期。

清理阶级队伍死人最多

全国两千余县,一个县平均一百左右死于“清队”。如黑龙江省宾县,打死一百四十三人,打残三十二人。

在这场运动中,二百多人非正常死亡的县不算是多的。如上海川沙县,“五千零六十三人遭揪斗,二百三十六人非正常死亡。”譬如上海宝山县“清队”,“经县革委会审批的揪斗对象一千七百零二人……全县清队中非正常死亡人数达三百三十四人。”

人口特别少的县,在“清队”中被整死的人数才少于一百。譬如中苏边境上的人口仅数万的爱晖县,关押看管了一千五百多人,“造成六十五人非正常死亡”。

若以一个人口一至二万人的人民公社为单位来看,死人数则大约数以十计。如上海奉贤县新寺人民公社有九十一人被批斗,四十八人被批判,十一人被整死。广西扶绥县昌平公社,“清队”时“全社非正常死亡二十三人。

”吉林省延吉县“深挖地下国民党特务,深挖朝鲜特务”,“棒子底下出特务”,只有一百一十户人家的桦田生产大队竟有四十四人被揪斗,致死致伤四十一人。

各级革命委员会平易近人这场运动的执行者。比如辽宁台安县城乡各单位“用法西斯的手段私立公堂、严刑拷打……橡皮鞭、斗弓子、木棒子、炉勾子,各种刑具交替使用,喷气式、挂黑板、举砖头、跪碗渣,应有尽有。”“新挖出各种『阶级敌人』一千二百八十八名”,使“一百三十五人死亡、许多人致残。四十三人被投狱判刑。”辽宁凌源县,仅子虚乌有的“国民党反共救国团”一案便揪了九百一十三人,“致死二十五人,致残五十一人。”

五十万人死于清队

按照**“专政是群众的专政”的指示,各地都层层建立了“群众专政指挥部”。

以江西万年县为例采用的“刑罚种类有捆绑、吊打、压贡子、站凳头、跪瓦片、坐老虎凳、作喷气式、电触、红铁烙、灌吃大粪、开水浇头、大热天反穿羊皮大衣晒太阳等数十种。大黄公社一位女医生被诬为『现行fan革命』,揪出来用电触奶头、用开水浇阴道,当场昏死,目不忍睹。

据公安局统计,全县被打死或被迫害至死的有二百一十四人。”一九六八年五月,山西乡宁“乱捕乱斗、挂牌游街、殴打干部群众一千二百多人次,其中打死二十六人,打伤打残五十多人。”六月,抓捕一批中学生,刑计逼供,打死三人,打伤打残十多人。执掌各省、市党、政、军大权的军人是这场运动的指挥者。

如黑龙江省大庆油田于一九六八年五月成立革命委员会,第十六军副军长诸传禹担任主任,在“清队”运动中,“自杀、打死人的现象不断增多,一至四月份自杀十五人,五至六月份自杀三十六人,打死七人。”

工人本不是文革的目标,但**有“文革是国共两党斗争的继续”的指示,国民党时期的老工人也成了斗争对象。北京二七机车车辆厂是**亲自抓的所谓“六厂二校”之一,是全国“清队”运动的样板。军宣队领导下,一千四百多名一九四九年前进厂的老工人中,九百多人被“审查”,逼得十四名老工人自杀身亡。

甘肃玉门油矿曾是国民党执政时期中国主要的石油企业,凡共产党接管油矿时年满十八岁的都要“过筛子”,整死了九名干部和八名工人,数百人被毒打致残、精神失常。

陕西铜川市焦坪煤矿挖出一个“反共救国军”,省革委会副主任胡炜(二十一军军长或政委)亲自驱车到焦坪煤矿督阵,“进一步掀起对敌斗争新高潮”,严刑逼供。无端受株连却多达五百多人,含冤自杀的有八人。

石家庄铁路局的“清队”,是一场大血案。“仅这一血案,被迫害的干部、工人,就达一千六百四十五人,其中致死四十八人,致残一百二十八人。”

知识份子集中的地方是当然的“清队”重点。湖南大学自“学校革委会成立后,被乱捕乱关和游斗的就有三百多人,其中,被迫害自杀死亡的十八人,长期挨斗折磨致死的六人,被错判刑的十六人。”中国科学院上海分院各研究所有六百多人被诬为特务,其中二百多人被“隔离审查”,二人被活活打死,十人打成残废,四人自杀,包括一九四九年从美国归来的女科学家雷宏淑;另有九人自杀获救未死。

粗略估计,死于“清队”的人数应在五十万人以上。

赵健民案一万七千余人冤死

一九六八年一月二十一日,康生毫无根据地当面指控云南省委书记赵健抿是叛徒国民党特务,下令公安部部长谢富治当场逮捕。整个云南便抓起“执行赵健民国民党云南特务组计划”的份子来。仅此一案,云南省一百三十八万人被敌牵连,一万七千余人被打死、逼死、六万一千多人被打残。仅昆明地区就打死了一千四百七十三人,打残九千六百六十一人。

云南又有“划线”一说。在两派斗争中站错了线的便入了另册。”一时间,昆明街头上贴满了『枪毙』的布告。

有的人被活活打死,补上告示了事。”“据一九七五年的统计数字,受到各种刑讯逼供、审查监禁的达三十万人,其中三万七千人死于非命。”

冀东李楚离案三千人死于非命

中共中央组织部副部长李楚离曾担任冀东党的领导人,领导过冀东大暴动。李被打成叛徒后,冀东党组织也成了“国民党”组织。这是文革中的又一件大案,八万多人受株连,三千人死于非命。

国防科委第九研究院(核武器研究院)所属二二一厂及开采核燃料的矿区,由科委派出的工作组负责人赵登程与科委副主任赵启明(原海军副司令)指挥“清队”。他们下达指示:“不杀人打不开局面”。在他们指挥下,该厂设了四十余处监狱,先后关押了四千余人。

从全国各地经过严格的政治审查调去的一百多名专家、教授、工程师,百分之九十成了“特务”、“fan革命”。全厂被打死、被逼自杀的达五十九人,包括九院副院长王志刚,打伤、打残的则有三百多。被逼疯的大人和因双亲被抓而吓疯的小孩近百名。

内蒙内人党整死一万六千人

一九六八年二月,江青、陈伯达、姚文元等接见天津市革委会及群众组织代表宣布天津作家协会主席方纪是“刘、邓fan革命司令部在文艺上的代言人”,天津市委书记王亢之“支持方纪这夥人”。两天后,王自杀身亡,方被投入监狱。因江青又说天津市公安局与方纪合夥“专了我们的政”,天津市公安局遂成“黑窝”,一千二百余干警被审查。据方纪说,所谓“审查”,实则“滥施酷刑,刑罚名目之繁多,手段之残忍,骇人听闻,令人发指。

”该局干警被逼死、整死的多达四十四人,包括公安局局长江枫。

“内人党”——内蒙古人民革命党成立于一九二四年,以实现内蒙古自治为目标。后来因苏联插手,其中的国民党被清除,该党名存实亡。一九四五年,该党恢复,并由业已汉化、连蒙古语都不会说的中共党员乌兰夫等控制。不久,中共怕它势力壮大,日后无法控制,一九四六年指示它停止活动。

文革中,乌兰夫成黑帮,康生指示在内蒙古大抓“内人党”。结果在整个内蒙古地区和内蒙古军区胡抓乱捕,许多村落的牧民,被迫排队去登记自己的“内人党”份子。全内蒙古有三十四万六千余人被审查、揪斗、关押,四分之三是蒙古族。

因刑讯逼供而终身残废的多达八万七千一百八十多人,整死的则有一万六千二百二十二人。(一说“被迫害致死者竟达十多万人”,存疑。)

一打三反与清查五一六运动

一九七○年的“一打三反”的内容是:打击现行fan革命破坏活动,反对贪污盗窃、投机倒把、铺张浪费。那个“三反”,与老百姓不相干,反不到小民头上,所以当权派并不感兴趣。“一打三反”其实只有“一打”,并无“三反”。七○年春始的“一打”是对“清队”时未完全解决的文革中对立派的最后的镇压。

譬如上海集中追查曾参与炮打张春桥的学生,王秀珍说“对这批新生fan革命不能手软”,市委部署清查,仅复旦大学等六所大学就有一百二十多人被逮捕、监禁、五人被逼自杀,三人被逼疯。

上海交响乐团指挥陆鸿恩因“涂写《伟人语录》”,在“一打三反”中被判处死刑,押往刑场执刑前,喉管被割断,免得他呼喊“反动口号”。

文革后最高法院向中共中央报告:“一九七○年『一打三反』运动中错判死刑取为突出。宁夏错杀七十人中,一九七○年判处的有六十八人;天津市错杀的二十八人中,一九七○年判处的有二十二人。”

“一打三反”之残酷,只比“清队”稍逊,但也猛烈异常。所以云南镇雄县的官方记载,便把“清队”和“一打三反”合一而谈:“省革委派工作队来镇雄指导『清理阶级队伍』和『一打三反』,搞逼供信,造成一百○七人非正常死亡。”上海市南汇县“一打三反”,审查、斗争了三千余人,“造成非正常死亡六十二人”。

宝山县“一打三反”和“清查五一六份子”结合,共清出五千多“有问题的对象”、“四十一人被迫自杀”。

这是文革中最后一次大批中国人自杀之事件。譬如青海贵德县,『一打三反』中十四人自杀,后全部平反昭雪。

一打三反大杀政治犯

陕西安康县农民易道均,因住房窄小、阴暗无光,无法张贴**标准像;小孩呼喊“伟人万岁”说了一句“哪里能活一万岁”,成“现行fan革命”,被县军管会判处死刑,于一九七○年六月枪决。副县长雷云祺、县政协常委张开印、属一九四九年起义投诚后留用的人员。军管会以“fan革命”罪将他们枪决。该县“一打三反”中拘捕二五四人,枪决一十七人,判刑十二人,戴“fan革命”帽子二十五人,二十人自杀身亡。

一九七○年八月的一天,人口仅三十万的省会银川市近十万人挤满体育场和四周的街道,观看公判“现反”。这天判决的是以十三名青年学生为成员的反动组织“共产主义自修大学”。因一名女性已在关押期间触电自杀,其余十二人,三名“死刑,立即执行”。被枪决者之一的吴述樟年仅二十二岁,最大的罪恶时:曾在《伟人语录》“再版前言”的“伟人的指示,一句顶一万句”的旁空处,写过“放屁”二字。

三月二十二日,甘肃省会兰州的万人宣判大会结束后,二十多名死刑犯被架上卡车游街示众,然后到达军警密布的形场。被杀者之一是甘肃师范大学历史系老教授张师亮。因在该系的学术讨论会上他曾批评过**,认为**的“阶级斗争,一些阶级胜利了,一些阶级消灭了,这就是历史,这就是几千年的文明史”的说法,不妥当、不全面。

二月十七日,江西省会南昌召开万人宣判大会,二十二岁的吴晓飞被枪决。他的罪名是曾写下两篇论文,说文化革命“是一件反常的政治事件”,“人民不管从政治上和经济上说来都得不到一丝好处”;抨击林彪“神化伟人”,江青“是文化革命中无政府主义泛滥的根源”,对刘少奇的迫害“不择手段、不通情理”等等。

由于中央将判处死刑的审批权下放给各省、市,各地利用此机会杀了很多政治犯。三月间,湖南“长沙当局开了两次大的杀人大会每次处决近百名犯人,其中一半以上是政治犯。

”四月的一天,当局又宣布次日将判处六十多名fan革命份子死刑。可是,第二天上午九时,有线广播突然通知,宣判大会取消了。原来,中央发现地方杀人过多,需要有所控制,突然收回了判处死刑的审批权。这样长沙的一批fan革命份子便幸运地由死刑改成了十五年徒刑。

被冤枉的确实大多数是平民百姓。一九七○年十月,广州军区令员丁盛听说海南岛白沙县一名女医士官朋华在监狱里还写文章骂林彪,便亲自支持会议,将她判处死刑。临枪决前怕她呼喊口号,特用一节竹筒塞进她嘴里,穿上铁丝扎在脑后。比北方枪毙张志新前割断喉管稍为文明一点。

安徽淮南市监狱,“十尺零六寸长□监房里,经常关上十四、五个人,每人只有八寸宽的地盘。

……一杀人,就早上四点拉铃,然后用几个高音喇叭放样板戏。然后凶神恶煞般的刽子手就进来拉人:『你!』『你!』『你!!!』惊天动地哭叫,随著是一排摄人魂儿的枪声……。”

由于“清队”、“一打”、“清查五一六份子”三场运动,一个连著一个,江苏省只笼统公布了这三场运动中受迫害的人的总数:“以莫须有的罪名,把几十万无辜的干部、组织打成叛徒、特务、现行fan革命和『五一六』份子,加以迫害,成千上万人致伤、致残、致死。”

这场运动的非正常死亡数,也应在十五至二十万之间。

结语

以上谈的仅是文革中的几个大事件的非正常死亡。文革十年间总死亡人数相当高,北京市因冤狱而死的即有九千八百多人。上海被”立案审查”的有二十四万余人,被折磨致死、自杀的超过一万人,被逼疯、打残的更多。至于县以下单位,全国两千余县,平均每个县死亡当在五百至一千人。譬如陕西安康县,文革中”非正常死亡一千三百人。”

官方的统计数字是:“总的估计,因大量冤假错案受到诬陷、迫害和株连的达到一亿人以上。”“去台人员家属”中的冤、假、错冤多达十多万。概而论之,说文革中非正常死亡在二百万以上不会过多。