方辉矿业 方辉院长接受校报专访谈我校考古学专业的发展

探索“课堂、田野、实验室”三位一体教学模式,培养创新型考古专业人才

——方辉教授谈我校考古学专业的发展

在近日揭晓的教育部学科评估结果中,山东大学一级学科排名显著提升,其中考古学与数学两个学科取得排名第三的好成绩。为此,记者就我校考古学科的学术渊源、发展历程、学科优势及未来规划等问题,采访了历史文化学院院长、博物馆馆长方辉教授。

话题从评选结果开始,方辉教授说,“既是意料之外,也在意料之中”。方教授围绕学科深入解析:“所谓意料之中,是因为在行内、业内大家对我们都比较认同,参加国家层面文博会议,从人家安排的座次上就可以体现出来,因此我们也一直在说我们排在第三的位置。

意料之外是指,近年来各高校考古学科发展都非常快,就进入前四名的高校来说,说实话,我们在师资数量上、在本科生研究生招生规模上,都不如人家。

排在前4名的高校考古都是院级建制,北大叫考古文博学院,吉大叫边疆考古研究院,西北大叫文化遗产学院,师资都在40人左右,而我们做专业的只有十六、七个人,只相当于人家的一半。我们虽然说自己是前三,但在排名出来之前,心里并没有把握,所以说是意料之外。在这样的情况下取得这样的成绩,我非常兴奋也非常欣慰。 ”

上世纪20年代已经起步 谈到我校考古学科的历史渊源,方教授说:“我校考古专业成立于1972年,但考古学科的发端几乎与我校历史学科同步。早在1928年,作为齐鲁大学助教的吴金鼎先生调查发现了龙山镇城子崖遗址,促成了龙山文化的命名。

从这个意义上说,我们的考古学科距今已有85年的历史。这在全国高校中也是很早的了,这是一个源头。还有一个源头是国立山东大学。 1934年,从英国留学回来、任教于生物学系的刘咸教授与山东省图书馆馆长、著名学者王献唐共同努力,组织安排我校7名文学院师生参加了与中央研究院历史语言研究所在山东滕州安上遗址的考古发掘,我们的同学还写出了发掘报告。

生物学家关注并直接参与到考古研究中来,体现了我校的考古学科在一开始就重视学科交叉。

” 他进一步阐释道:“学科的发展有它的规律,当时的先生们已经关注到,考古学不仅对狭义的历史学研究有促进作用,而且它本身就具有跨学科的性质,它可能会提供很多古代文献所没有的信息,比如关于环境的信息。例如二三十年代安阳殷墟的发现是震惊世界的,它既有文化遗迹的揭示,也有动物、植物、环境等综合性的研究。老一辈学者当时对考古学科的定位还是非常准确的。 ”

古史见长的学术氛围 循着历史的轨迹,方教授的话题继续延伸。“山大文史见长,20世纪30年代、50年代我们的历史学科尤其古代史,在全国很有影响。当时的考古学是在历史学科里,但我校有一批学者,如丁山先生、童书业先生,本身是非常有名的古史专家,丁山先生还是著名的古文字学家,但他们共同的特点就是十分关注考古发现和考古资料的使用。

我校考古专业的创始人刘敦愿先生就是丁山先生的助手,这是一个渊源与传承。我们从50年代就开设考古学课程,师生进行考古调查,在国内已经产生影响。

如果不是“文革”,我们的考古专业也许在60年代就成立了。因为有材料表明,刘敦愿先生已经跟身为中国科学院考古所所长的夏鼐先生讨论这一问题。最近《夏鼐日记》出版,其中记载了夏先生与刘先生在50年代、60年代的会面,讨论山大考古专业建设的问题。

所以说那时已经在酝酿,“文革”开始后就被搁置了,直到1972年。考古专业在当时那种环境下成立是很不容易的。

当时学术的氛围还谈不上,但是“文革”期间的几项考古发现震惊世界,促成了国务院决定恢复考古学杂志、建立考古学专业,武汉大学、南京大学、厦门大学、中山大学等高校的考古专业都是在这时设立的。所以说,我们的考古学有一个很深的历史渊源,根植于浓厚的山大古史见长的氛围中,70年代成立考古学专业是水到渠成的事情。 ”

田野考古奠定扎实基础 谈到建立专业以来的发展历程,方教授说:“如果说从1928年到1972年作为我校考古学科发展的第一个阶段,那么从1972来以来的这40多年,又可分为两个阶段。前30年是奠定学科发展基础的30年,这一阶段以田野考古为基础,强调实践教学。

山大之所以能够得到业内认可,就是我们对田野考古的严格训练。考古学是一门实践性很强的学科,学生在课堂上学到的理论方法,要到实践中接受田野实战的训练。刘敦愿先生虽然不是考古科班出身,建专业时年龄已50多岁,但他对学科的这一定位还是很准确的。

他要求年轻教师(后来好几位成为我的老师)坚持下田野,重视学生的田野考古实习。学校在经费不十分宽裕的情况下,从来不欠缺考古实习经费,这在我校几十年都是如此。

我们培养出的学生理论基础扎实,动手能力、田野操作能力也非常扎实。与其他大学一起几次参加田野考古发掘实习,我们的优势就凸显出来了。 1983年,我们年级的毕业实习就是如此,因此感受颇深,我们因此获得了非常好的声誉。

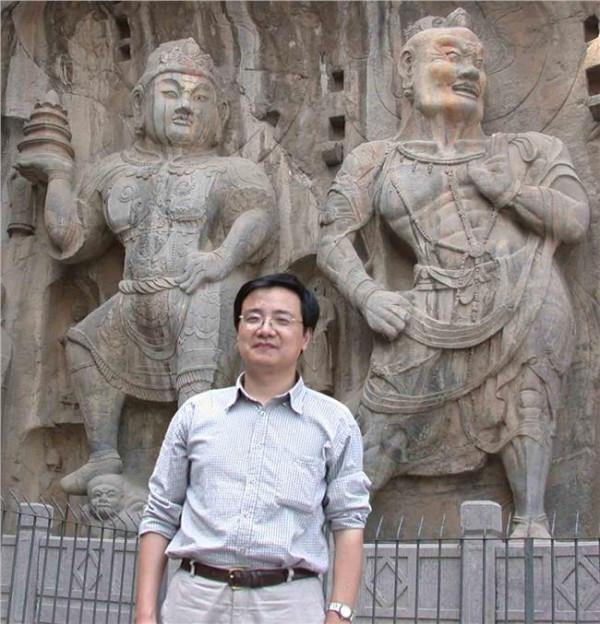

中外合作获得发展机遇 “第三个阶段是最近十多年的发展。 1992年国家文物局出台了《考古涉外条例》,我们抓住了这样一个机遇,从1995年开始与耶鲁大学开展了实质性的合作,并参照国外科研模式,于2002年建起东方考古研究中心,坚持学科交叉,设立了若干个考古实验室,考古学走上了快速发展之路。

我们与耶鲁大学的合作一直持续到现在,这在中外合作考古中是持续时间最长,也是最具实质性的。与高水平大学建立实质性的合作关系,使我们在短短的时间内迅速站在了一个高起点上,无论是理念,还是方法、实践层面都得到了很大的提升。

当然,国外学者也通过与我们的合作,学习到中国考古学的特殊之处。这是一个双赢、多赢的合作。 ” 合作中的最大收获,就是与现代考古学观念、方法的接轨。

方教授说:“我上面谈到,考古学本身有跨学科特点,但这个特点随着后来与国外学术界的隔阂而中断了,加之“文革”十年对学术的摧残,我们在学科建设上远远落后于欧美,尤其是自然科学技术在考古学上的应用,国外远远走在我们前面。

我们的考古学有自己的特点,我们有丰富的文献典籍,考古学家有非常好的田野工作的训练,但方法相对来说比较单一,历史取向浓重,往往是以印证或补充文献历史为导向。

虽然也用了学科交叉的技术,比如碳14测年技术,早在70年代就已引进过来,但总的来说,对自然科学方法的运用,欧美国家远远走在了我们的前面。比如环境考古、植物考古、动物考古,在西方已经非常成功,我们还停留在年代学,最多确定它的年代,而对当时的社会、对当时的环境关注不到,或者说关注到了但方法不能提供这种支撑。

我上学时就感到我们很少去搜集这样的信息,脑子里没有概念,好多动物的骨头、骨骼就不要,因为当时认为这些东西对研究人类的历史是没有用处的。

” “到90年代就不一样了。这些东西对环境的研究、对古人饮食和病理的研究是传统学科所未涉猎的,而国外在这方面的研究已经很成熟了。跟国外合作最大的收获就在于我们很快就和国外这些比较成熟的方法接轨了,包括考古发掘、取样、资料的记录以及实验室分析,开始用最前沿的方法来做。

而西方考古学家以往缺少对中国考古学的认识,尤其是发掘技术的复杂性,远远超出他们的想象。

因为中国的古建筑都是土木结构,又是黄土堆积,在土中找土,发掘是非常难的,不像西方,古建筑都是石头的。我们的发掘技术、经验,和西方的前沿方法手段的结合,随着研究成果的发布,很快使我们的考古学科在全国乃至海外产生了很大影响,尤其是山大和美国合作在日照的项目,成为社会考古和环境考古的典范。

这个项目既有调查,也有发掘。考古调查谁都会做,但调查与调查却不一样。当调查的目的仅仅是为了发现遗址的时候,是一般的或者传统的调查;但当你的调查是以聚落为单位来研究社会的时候,就会产生不一样的效果。

研究社会,就是研究每个遗址与周边遗址是什么样的关系。它们不是孤立的,而是社会系统下的一个点、一个村落或一个城,放在这样一个层面看的时候,它是为了解决古代社会组织和结构问题,而不单单是考古遗址的发现了。

”方教授归纳说,“所以这种合作是双赢,甚至是多赢,因为参与这个项目的学者来自不同领域、好几所大学,而且是不同国家。

这些学者都被以不同的方式请到山大,为我所用,有的是立青教授,有的是引智基地海外团队成员。通过这个方式,大约20多位来自十多个海外高水平大学的同行被邀请到我校,或作为我们合作导师,我们据此完成了国际化布局。同样重要的是,从1995年到现在我们产生了一些成果,大部分用中英文发表,在国际上产生了一些影响。 ”

现代科技手段促进考古研究 方教授还从具体的专业层面谈到各种科技考古方法的进步。“一件出土的陶器,考古学家可用它断代;从生产方法方面可以看到它的生产技术;搞社会考古的可以研究它是什么样的组织生产的,是家庭作坊还是国家层面上的官有的作坊生产?它是不一样的。

再有它的艺术价值,如器形、纹饰等。同一件东西会有不同的研究取向。再就是实证性的研究,如陶土和添加料是哪里来的?这一点过去考古学家解决不了。现在用矿物、地质考古学的方法,是可以获知它的产地的。

在这儿出土,不一定是在这里生产,有可能是在别的地方生产后运过来的。这样,考古就把你带到一个非常广阔的层面上,很多问题需要你回答,这不是简单的凭肉眼观察就可以获得答案的,它需要实证。

发掘出土的标本各种各样,在发掘现场解决不了,就要拿到实验室。这就要求各种实验室建设必须跟上。我们十年前就建起了植物考古、环境考古实验室,现在很多学校也都已认识到它的重要性。后来我们又拓展到动物考古,现在即将上的是古代DNA、古代同位素考古等实验室,这都是要回答考古学所提出的问题。

同位素涉及到化学和物理。比如锶同位素,在人类骨骼、动物骨骼里都有,它记录着本地的水质、土壤的同位素信号。

所谓‘一方水土养一方人’,你在这里生活,就含有了当地地质的信号。那么人一旦出现迁徙,锶的含量就会发生变化,通过对骨骼的分析,就可以判断遗址上的人群是当地的还是外来的,比如判断一具骨架是俘虏还是奴隶,就很有用。

它所回答的问题是传统考古学所回答不了的。再比如碳和氧,可以回答食物构成、饮食状况、营养状况等,有助于判断人的身份。碳、氧的同位素在不同地区的人类骨骼中也是不一样的,也可以判断古代人的迁徙,等等。

这就必须要靠其他学科的专家一起做,衍生了很多考古学的分支学科,通称为科技考古。这是一个非常广阔的领域,只要想做的都可以做。 ” “遗憾的是我们现在所用的方法都是西方学者发明的,在方法上我们仅仅是跟踪而已。

希望有一天我们也能通过学科交叉,发明自己的方法,让其他国家的学者向我们学习,到那时才称得上方法上的创新。山大是综合型大学,有这个条件,我们的生命科学、医学、化学、物理都非常发达,但这些学者在自己领域里已经做得非常尖端,却很少愿意看看古代学科需要什么,因为毕竟与医学、理科比起来,一般人们会把考古定位于文科。

实际上考古的方法非常复杂、非常多样的,古人的生活也是多样化的。你想要恢复那种复杂多样性的生活,单凭历史文献是解决不了的,单凭一种科技手段考古也解决不了。

只要能够用科学的方法解决一个问题,那么你可能在方法上就有所创新。很多这样的例子,比如古代饮料、饮食的考古,酒的发现,世界上谁最早发明了酒?这样的问题,很多标本,如果你视而不见,就永远发挥不了作用。

在西方,在美国,就有一些化学考古专家到各地寻找酒器,或者看着像酒器的器具,进行化学考古,结果真是发现了距今八千年九千年的酒。我们在日照两城遗址就做了尝试,发现了龙山文化距今四千六百年的酒,还是米酒,里面添加了水果,可能是葡萄或是山楂。

我们植物考古学家也确定在土里浮选出了碳化的葡萄种,这两方面一下就吻合了。这就是多学科交叉带来的成果,它是互相支撑的。

这样在探索中国酒的起源时,就有一个非常坚实的材料支撑。当然我们发现的还不是中国最早的酒。 ” 方教授进一步强调科技手段与传统方法对考古研究的实质性不同。“虽然考古学越来越科学化,手段越来越科学化,但我们也要避免陷入科学主义,为了科学而科学,归根结底考古学还是要回答人的问题,回答历史上人的问题,因此它还是人文学科,要解决的是中国的、世界的文明的问题,要回答文明史上的问题。

但当你有了科学的方法的时候,你研究这些文化、文明的时候,你就会得到一些非常实证的结论,而不是推测性的东西。

过去我们很多是利用传说材料、利用神话传说进行推测,现在有了科技考古手段,就可以无限地利用古代出土的标本。比如过去觉得土壤有什么用?现在就有用了。

可以说考古成了充满各种可能性的一个学科。 ”“总之,我们现在产出的成果非常多样化,此次学科评估结果不错,在某种意义上说得益于这种学科交叉,得益于国际化与国外高水平大学的合作。 ”

课堂—田野—实验室三位一体的教学模式 随着话题的展开,方教授谈到了人才培养。“为了培养创新型人才,这两年我们加强师资队伍建设,新进教师时瞄准有海外经历的学者,或者把我们自己的老师送到海外去,与国外学者们在实验室进行直接地交流。

” 他告诉我们,考古专业近年来的快速发展,正是基于这样的认识。“2002年,我们成立了东方考古研究中心,也是基于一系列实验室的建设,现在已经在发挥作用了,每个门类至少有一位或两位教授在从事科研、教学,充分发挥实验室的作用。

我们以‘融合、实践、互动、创新’的教学理念,着意进行考古实验教学改革,于2009年提出了‘课堂—田野—实验室三位一体的教学模式’, 2010年成功申报国家级考古教学示范基地。

我认为,在人才培养方面,不但要有课堂有基础理论的学习,还要有田野实习,有实验室的训练,这样培养出来的人才会受到用人单位的认可。一开始建考古实验室时,主要是着眼于科研,而教学相长、科研与教学产生了非常良好的互动,这是我们多年教学科研的一种体会。

最近我在不同场合的发言都强调这个教学模式改革,得到了业内同行的认可。 ” 方教授进而谈到我校考古学的发展规划,“随着博物馆和文化遗产事业的发展,社会对文物保护和博物馆学这样的专业需求量在增加。

文物单凭考古学家是保护不了的,很多有机质文物的保护需要多学科进行攻关。去年我们学校成立了文物及博物馆学专业,未来还要成立文物保护技术专业。考古专业、文物及博物馆学专业、文物保护技术专业,三者是互相支撑的,其中考古学是基础。

” 关于人才队伍,方教授说:“学科交叉使得考古学教师队伍的组成变得越来越不‘单纯’了,其中有考古专业的,也有很多是非考古专业的,只是受过考古特殊的训练,他们许多来自生物科学、化学学科,也有不少考古专业的学生,在硕、博阶段学的是科技考古,他们大多需要在国外大学接受联合培养的训练。

为了提高教师的国际化水平,学校层面对于新进教师做了新的规定,先满足海外高水平大学的博士毕业生或博士后人员,再考虑国内博士或博士后,这是一个好的开端。

在不同教育背景之下接受系统训练的学生或教师会带来新的东西。毕竟,无论是学科发展还是人才培养方面,我们与美国、欧洲发达国家的差距差不多有20年,至少在本学科是如此。因此,有必要大力推进师资国际化水平。 ” (本报记者 王静)