华亭县委书记任增禄 手记:县委书记与129名行贿者(下)

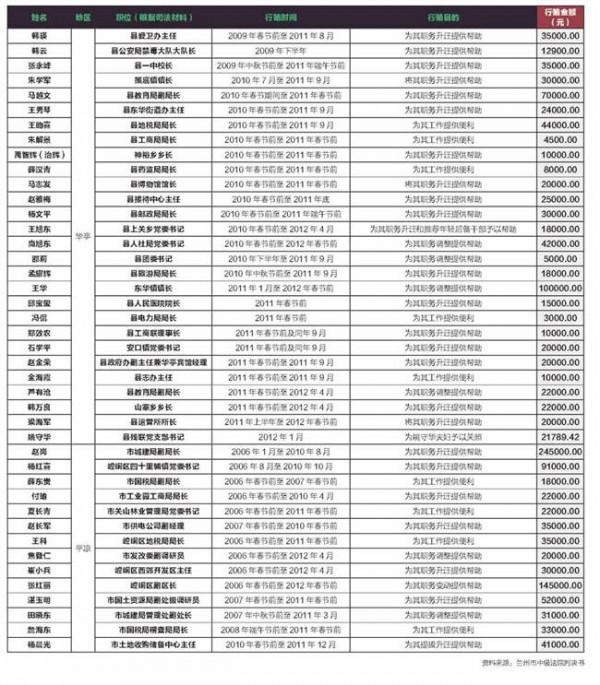

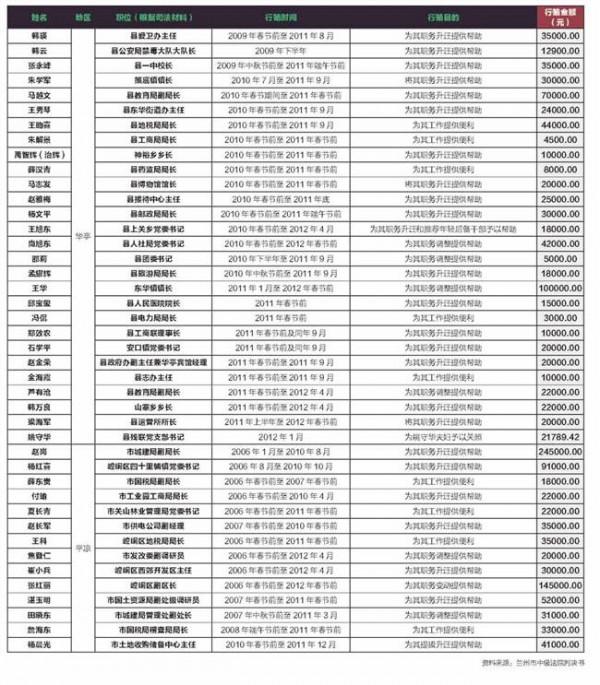

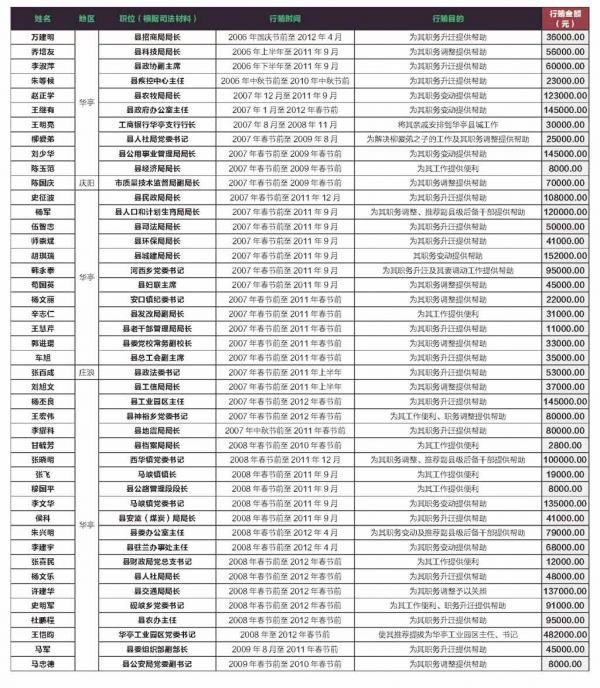

前言:在近期反腐指向“油老虎”的焦点时期,甘肃华亭原县长、县委书记任增禄案实在只能算是一只“小苍蝇”,但此案浮现出县级官场表层下集体腐败的现实,呈现“人在官场、身不由己”的共罪结构。而向其行贿的129名官员仅有四名被治罪,又令法律陷入法不责众的尴尬境地。《财经》曾以此案做封面报道,当事记者特撰文披露幕后信息。以下为第三篇。

“升迁是官员的天职,但如果不给钱就没有办法升迁,如果不收钱又没有办法给钱。所以中国的官员就像飞蛾扑火,前赴后继。”

这是我在整个采访过程中,印象最深刻的一句话。这句话来自《中县干部》的作者冯军旗。在河南新野县挂职的两年中,他在县乡探访了253个基层干部,著成这一研究基层仕途的25万字论文。出发甘肃前的选题会上,昌平将之推荐给我阅读,其中有关基层干部升迁的门道,着实令人大开眼界。

当外围采访接近尾声时,我直面了部分“任增禄名单”中仍然在位的干部。在甘肃与这些基层官员的接触过程中,曾有过那么几个瞬间,让我对他们心生同情。考察一个扭曲规则中的“身不由己”,往往令人很难对当事人投以简单的道德苛责。

对于这一部分人的采访,我一直存在着“打草惊蛇”的顾虑。作为一个姑娘,我当然还没有胆子大到觉得一个人在外,可以肆意地单挑那么多当地官员的饭碗。当你的诉求与如此多在位一把手的利益相悖,成为众矢之的的后果并不美妙。

此外,我也更怕接触后失去行动自由。每当记者来到县乡采访,地方干部们的“过于热情”最后往往都会成为困扰:他们边说着“服务好记者就是我的工作”,边从住宿到三餐都帮你一手包办了。如果拒绝对方好意,难免太高贵冷艳,凭空增加隔阂。但如果接受安排的食宿,不仅有违职业伦理,自此还难以摆脱这种隐形监控。

在这段时间,我的做法是每天往返平凉市和华亭县。虽然每天来回需要走三四小时的山路,但好歹安全而自由。依照这些干部先前在华亭的经历、我评估他们的权力范围和地域关系,挑选了看上去比较“安全”的直属系统的干部,随后对应着地图开始登门。

其实回忆起来,这是一段颇为刺激、有趣的环节。你守在这些局长的办公室们外,心谙着他们的仕途变迁以及贿赂细节,而他们却不知门外站着这样一名不速之客。当你看着他们开会完后,带着一种居高临下的习惯神情,问你有什么事。你轻轻吐出“任增禄”的名字,随后看他们的表情如何突然就发生乐改变。

这是一个令人不舍眨眼的时刻。对方眼神中流过惶恐的一瞬,常常还夹带着一丝绝望:从与他们的交谈中可以得知,自案件进入纪委视野,这些官员就被陆续找去谈话,当任增禄进入司法调查,他们又被传唤了数次。他们自己也都清楚,自被列上“任增禄名单”那刻起,命运就已经掌握在了他人手中。惊弓之鸟的神色,显示出目前的位子并不好坐。

这些税务、审计、工商部门的领导,他们的任命权并不在任增禄手中。然而为了完成系统内的指标,他们仍要与地方官员保持良好的关系。我从与他们攀谈任增禄案开始,到最后直问他们“为何要行贿xx万”、“你觉得自己这么做不是行贿吗”。然而在接触的行贿者中,没有人对此正面回答我。

“你既然有名单,就知道还有很多人都是这样。”“这是过节的正常往来。”“我们不谈这个,张记者你安排好住的地方了吗?中午我请你吃饭……”这是我接到的答案。

在查处官员腐败的套餐中,情人和情史一直是必有的配菜,任增禄案也不例外。在平凉,情人的身份早就流传开,而任增禄在审讯中交出情人老底,也被嚼舌为不够情义和人品太差。出于好奇,我也去见了这个仍然在位的女官员。不知是否因心理作用,看到她时觉得尽管五官标致,神情则非常憔悴。

听到我来意后,她的表情顿了一秒钟,随后拿起了右手的水杯,深喝一口掩饰不安。她没有主动提及“任增禄”这个名字,只是支吾地对我说,“我们就是正常的上下级关系。”之后,对于我所有的问题,皆用“不知道”三个字来回应,充满着紧张和抗拒。

同样身为女性,我无法想象当事人平日在面对流言蜚语时,有着怎样的煎熬。在与其秘书、其它工作人员的接触中,我并没有直接言及任增禄,但从他们的反应来看,大家都在保持着一种不点破的默契。

作为插曲值得一提的是,这一天晚上回到宾馆后,我发现宾馆的门把手上挂着个黑色的塑料袋。由于担心因白日采访遭人报复或恶作剧,我便叫来了酒店工作人员请求换房间。未料该日客房正巧住满,换房未果后失眠了一夜。服务员们安抚我说可能是快递食物送错了,但大半夜没人敢打开那个袋子,只是随手将它收走扔进了垃圾箱。

在华亭,我另一次动的恻隐之心,是在一位被同案处理的官员家中。他是整个“任增禄名单”中行贿数额最高的官员,也是被牵扯出遭到司法追究的官员中刑期最长的。他的案子在今年4月被移送到定西判了下来,其中涉及贪污和受贿的数额分别为71.3万元和51.5万元,一审被判18年6个月,并没有提出上诉。

在见到他的家属之前,我见过了负责该案的法检双方,他们给我的形容是“非常可惜,当事人受过很好的教育,素质也很好”。当我拿着判决书按图索骥找到他家,住处的简陋更令我意外:这是一个上了年纪、没有电梯的老小区,家中总面积才几十平方,家具看上去陈旧、粗陋,墙壁因欠粉刷四处剥落,完全不似一个贪官应有的豪宅样子。

他的妻子穿着一件黑色背心,披头散发地开门招待我。这里已经长时间没有人来串门拜访了,家中仅有的生气来自于客厅里堆叠的各种盆景。丈夫入狱后母子俩历经世态炎凉,连亲戚都与他们划清了界限。她很久没有和人聊过天,找出一只茶杯给我倒水,因为一直没有人用,这只茶杯积着洗不去的黄垢。

在诉说及丈夫时,尽管脆弱已经无法掩饰,她仍努力控制着情绪。然而当提及儿子高考失利,她还是无法遏制地突然崩溃了,“儿子对我说,‘我爸都这样了,读再多书又有什么用’。”我坐在那堆绿色植物前,不知该如何应对她爆发出的痛苦嚎啕。

她向我叙述着在这样一个经历经济转型中的西部县城,基层官员所具有的招商引资压力。在对上一级级的宴请、招待、要项目的过程中,数不清的官员们都在违规使用公款的高空钢丝上疾行。一名甘肃基层的反贪检察人员向我总结,办理县乡腐败案件的最大特点就是官员们缺乏财务规范的意识,许多案子的证据就是一整个房间看不懂的白条、便签。

面对华庭目前的官方,我以了解省纪委“效能风暴”落实情况的借口,毫无避讳地接触了他们,并与他们交流了对任增禄、对目前这些在位者的看法。

然而相比县内为推行“全员招商”所颁布的一系列激励规定,他们向我介绍的“教育短信”、“广场宣传”这些目前的基层反腐手段显得十分粗陋、幼稚。对于未被查处的涉案官员,县一级的纪检部门无心也无权再进一步监督——更为讽刺的是,在我查阅当地新闻的过程中发现,有些上了“任增禄名单”的领导,不少还是当地廉政交流分享会的座上宾。

身在华亭这个县城,政府官员们的工资并不高。一位干了七八年、坐上科级位置的干部,工资高的也只能拿到三千出头。一旦对比“任增禄名单”中的行贿金额,就可计算出一个官员不贪污不受贿,仅凭工资就能行贿的可能性有多少。在这种“付出成本-升迁-收回成本-再付出成本-再升迁”的螺旋模式中,“清廉”这种理想逻辑,永远无法抵抗过现实逻辑。

在中国当下的一些问题上,或许乐观与悲观早非一种出于性格的选择。当逻辑呈现如此,再坏的新闻也变得不新鲜了。

回北京写稿期间,发生了两件事。一个是安徽萧县原县委书记毋保良案开庭,同样的受贿原因,同样失控的书记权力,同样涉及了大批萧县的一把手官员。我看着面前的这又一份起诉书,它几乎是一份“任增禄名单”的双胞胎,佐证着这些“被打苍蝇”的结构和故事。

另一个是我见到了《中县干部》的作者冯军旗,他刚从外地调研回来,复我邮件愿意相约一谈。他给了我许多来自基层经历的启示,比如可以再找找北京的华亭同乡会、或者以采风名义再至华亭多潜伏数月。在纸媒江河日下的今日,如我东家般愿意放任那么长时间让记者埋头做一个题的媒体已属稀贵,然而囿于各种原因,这些做法最后没有来得及尝试。未能见到任增禄以及他的举报人,心中一直存憾。

如果说还有什么其它遗憾悔恨,那就是至今仍会不时想起宾馆门把手上的那个黑色塑料袋:为什么当时还没打开就把它交给了服务员,或许那是一包送错的烧鸡呢……