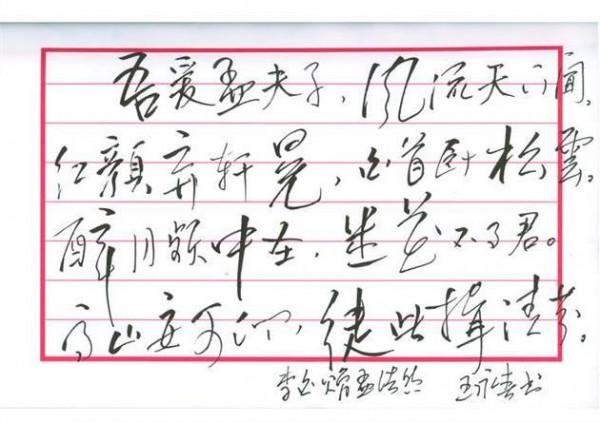

曹聚仁王春翠 一个虚无主义者 —记丈夫曹聚仁先生(王春翠)

一个虚无主义者 —记丈夫曹聚仁先生王春翠 在我们的屋子里住着两个虚无主义者,一个长的,一个矮的。我怎么来区别他们的性情呢!

近代文学史上有两个写实主义作家:莫泊桑与柴霍甫。莫泊桑摸到黑暗的背上,柴霍甫摸过了黑暗的背,又触到光明的面了。拿这个作比,长的近于莫泊桑,矮的近于柴霍甫--不是说他们的作品,而是说他们对于人世间的看法。

现在我所要写的是矮的那个,他是我的伴侣。 在我们屋子里还住着一只不声不响的猫,他善于站在暗处静观,他说:"我们哥哥对于将来极有办法,对于过去也有办法,只是对于现在没有办法。

"这只猫就是我的伴侣的小弟弟(指曹聚仁胞弟曹艺--编者注)。 他---我的伴侣--的笔记本最多,大概最多只写过三两页,以下都是空白。

他的日记也最多,连接的最多只有二三天,断续处必有自责自勉的话好象要持久的一样,但这一段的自责自勉,即又连着那段自责自勉,其实还是他的计划书最多,十年以后要读的书要做的文章都已预列在表上。

不知道的人看见,还以为他将追踪康德呢!谁知道他只有一张配了架不曾装上的康德像。 对于将来抱极大希望的人应该是非常乐观的了,而他却又不是如此。

他曾经替章太炎笔记过一回国学讲演。为着吃饭关系也曾编过几种关于国故的书,来看他的人们常欢喜讲些国故上的话,而他总是摇头。他开口即说:"我不是研究国故的,而且青年们也不必研究国故。

"于是人们哑然了。有些人见面欢喜讲些恭维的话,说他对于文学有研究,他的答说总是这样:"我不曾做过诗,不曾写过小说,新的旧的,我都不懂,我并不研究文学。"于是人们又呆住了。

他所爱好的,大概是思想方面的居多,最初欢喜哲学批评,读了一大批哲理书;后来爱(好)自然科学,又读了关于生物学进化论的书;近年来专看社会科学及文艺批评的书,最近又转向历史哲学那一方面去了,他虽然爱看书,但决不信书;他要知道的多,书籍所要告诉他的却太少了。

走进书室来的,常有人说他书多,他总以一句口头禅相答:"那也不见得吧。" 他几次担任属于事物的职务,而他最怕开会,他说:"开会是人们用以消耗时间和精神的,其实,还不如赌钱的好,假使没有方法消遣,到了会场,理由很多的生出来了!

一件事的赞成或反对,至少有四种理由:正的反的,不正不反的,可正可反的,直到讨论得有些疲倦,即便囫囵地通过了,通过以后,印成一张记录,大功已告成了。

"他认为办事只是办人,和事的本身没有关系,他说:"在一个团体里面,一定有几种不同的派和系,在派系之间,一定要做合纵连横的工作,书面上看去,浮动着的都是集团意识,其实都是利己意识在推动。

一个青年会理正辞严地这样说:‘这是我们共同的议决案,必须执行。’"当他为自己或为他的朋友说词时,又会这样说:"何必呆板呢,太拘拘于议决案了。’敷衍应付隐忍乃成今日办事上的铁律了。

"他于是非常孤独,有时在书房中发牢骚了。 十年前他是偏于理智的。五四运动时代,一封脱离家庭的信几乎刺伤了老父的心。近五年间忽又变成非常感伤的人,爱慕他的父亲,留恋他的故乡,关怀他幼年的交游,他曾经陷入别一度恋爱,而且永远惦记着那个恋人。

但是他憎恨家族主义,憎恨东方文明,憎恨中华老大民族,甚而憎恨人类。他说:"光明与黑暗是一物的两面,爱与憎恨是一力的两形,我是钟摆式的人,从这边荡到那边。

" 他最憎恶他现在所选择的职业--教书匠。却并非因为当前的缘故,所以这么憎恶。他说:"教书匠是罩着一件高尚的外套,和其他混水潭一样污浊,挂着知识阶级的招牌,比猪猡还要愚蠢,比小工并不多一些收入,要有中产阶级以下的消耗,富人愿以三十元月薪聘请一厨司,不愿以三十元月薪请一教师,而教师匠还高自标榜,以为精神上毕竟是个胜利者。

"对于摆脱这种职业,曾设想许多计划,学医养鸡经商还有其他种种,只不曾设想做官。他说教书匠和做官只有读书人贪爱的,我有儿子不学医则学工,既不望飞黄腾达,也不要做冷板凳,若有女儿那就学法律,做官,女子现在先要有支配权。

在我们之间,吵嘴的事原有的,在每个月的末梢囊中的钱快花完了,我总要用一张纸片来算帐,便感到生活的空虚了,有时感伤,有时吵嘴,抚着自己的钱袋叹息。

自从爱女--雯--诞生,这是他唯一的宝贝,不许有轻微的责骂,有时我忍不住骂女儿,而他即便骂我了。近年来,为女儿的事,不住地吵嘴。哎,他真是一个乐观于将来的人! 大概,他的血管中,流着他父亲的血;他的父亲是一个有血性敢作为的理学家,他虽受着生活的鞭笞,陷于幻灭,但热火还在燃烧着。

因此,我又想起柴霍甫的樱桃园了。 他是谁,他是正在做教书匠的曹聚仁先生,既有人发表了《曹聚仁先生》,而我也不妨谬托知己来写一些。(摘自1936年天马书店出版的王春翠著散文集《竹叶集》, 曹景辉、柳哲先生推荐,副题为编者所加)