肖复兴的成长故事 肖复兴对谈梁晓声:那些故事温暖过我们的心

嘉宾:梁晓声 作家,学者、北京语言大学人文学院教授

肖复兴 作家,《北大荒断简》作者

主办:北京十月文艺出版社

这么多年轻人关心上一代的生活 我感到很荣幸和欣慰

肖复兴:非常感谢大家在这样一个冬天的晚上、奔波过拥挤的路途来参加这个活动。今天在座诸位,我看大部分还都是年轻人。这么多年轻人关心上一代的生活,尤其是遥远的北大荒,我感到很荣幸和欣慰。

晓声是老朋友了,今天他感冒,还大老远赶过来给我站台。他也是北大荒的知青,因为一起在北大荒生活过,所以对北大荒充满感情。他最早写《这是一片神奇的土地》的时候,我们一起开始创作。但晓声写北大荒,远远比我写得更多、更丰富。

这本《北大荒断简》之外,我还写过一本书叫《黑白记忆》,写的也是北大荒的生活。当年我在北大荒曾经待过的那个地方,叫七星农场大兴分场,后来改成叫大兴农场。人少、土地也很少,一个小小的农场。地方虽小,但是事情、人物却不小也不少。各色人等,不仅是知青,还有当地的老乡、复员转业的军人,共同组成了丰富多彩的画面。

这本书我希望写出我自己眼中的各色人等,他们曾经对我的帮助和教育,以及在这块土地上我所经历的一切,包括我做过的错事、好事都在这里写出来。希望能够写出真实、真诚的这样一个北大荒的小小的点。

梁晓声:铁凝曾给某一位底层的写作者题词——“我依然相信文学对世界具有温暖的作用”,这话很打动我,也说出了我对文学的认识之一。复兴的这部书,还有一本《我们的老院》,我都认真地看过。这两本书的特点:第一,对于从前的年代,自己少年时期、青年时期所经历和看到的人间百态,作出了非常有价值的省思;第二,两本书都同样地充满了温度。

读复兴的《我们的老院》,我认识了一位少年,在那个特殊的年代,在他们那个五行八作各色人等聚居的老北京一个几进的院落里,当年仅仅那么一个院落,我算了一下,非正常死亡也要有四五个。

肖复兴:不止。

梁晓声:其中有一名少年他的父亲自杀了。那位父亲应该是一位裱糊窗纸和顶棚的裱糊匠,当时的年代院落里大多数人家的窗子也还不是玻璃的,是要糊窗纸的。裱糊匠是在公厕里悬梁的,家里就剩下一个孩子。

肖复兴:跟我一边大。

梁晓声:也还是少年。这时候就有一个少年经常陪着这个失去父亲的孩子。少年安慰少年,这是需要一种能力的。可能也没有多少语言能够安慰,只是在那个特殊的情况下不抛弃他、不嫌弃他,还以少年之间的友情去温暖他的心。这个人就是我们少年时期的复兴,所以看了那书之后我非常感动。

还有一次,这个书里面又有一家的父母正在挨斗,他们的女儿回来了,在人墙的外面。这时又有一个少年跟那个女孩悄悄说了一句话,带着她离开了院子。为了不让女儿眼见着这种批斗进行下去,陪着她乘22路车,可能那时候总站在前门那里,然后坐到北太平庄终点,坐了好几个来回。一个少年对于一个少女的安慰也就如此而已,这也是我们的复兴。

之所以后来一直对复兴非常敬重

因为我觉得我这个兄长很好

梁晓声:我跟复兴原来并不认识,我始终以为他也是兵团知青。

在北大荒这片土地上插队的,有“农场知青”和“兵团知青”。我下乡一开始就是兵团。在我们那个“连队”,我接触的当地老职工或者叫老居民很少很少,其主要成分在我们去之前就是1966年转业的官兵。我们去了叫他们“老战士”。

老战士也不比我们老多少,而且这些转业的官兵中有一些在参军之前就是高中生,有一些还是极有才华的,有文学细胞、文艺细胞。像我所在的连队有一名老战士,曾经还给当时农垦部的王震部长做过秘书。和这样的一些老战士在一起,不同于我们通常所说的插队,尤其跟“回乡知青”不同。

跟复兴第一次见面,是上世纪80年代中期有一次我们一起回北大荒。当时营部、团部接待我们知青回访都很热情,早晨、傍晚送了两筐西瓜。不知道那个季节是西瓜已经过季还是西瓜没有成熟,切开不是白瓤就是粉瓤,知青们就从窗子扔出去。

我当时就想等到我们走了之后,人家走到窗户外面一看扔了一堆切开的西瓜会很不好,或者我们干脆别切开,或者切开以后也要把它放在筐里,至少给老乡说可以喂猪。我是当过班长的,想问题不一样一点。有这个想法我就跟复兴说了。这事你是不是忘了?

肖复兴:我还真忘了。

梁晓声:全忘了,你看我记得很清楚。然后复兴就说“对啊”,我们两个就绕到窗户后面,一人拎着一个筐把所有扔出去的瓜都捡起来,放在宿舍的门房。复兴年长我两岁,1947年的。那一次我们第一次认识。我之所以后来一直对你非常敬重,因为我觉得我这个兄长很好,他为人处事跟我想到一起。

还有一件事你肯定更忘了。那是一路上,我们一行中有一两位应该说是高干子弟,好像是将军的孩子,当年也是北大荒知青,也跟我们一起回去。回去看到什么情况呢,毕竟是到了80年代,出现了一些砖瓦房。我们看到砖瓦房是高兴的,觉得老乡终于住上砖瓦房了,他们觉得:“都已经是砖瓦房我们怎么照相呢?这个地方应该依然保留着当初我们下乡时候的那些泥草房。”

我听了不以为然,我们下乡住泥草房,然后我们离开又变成城市的人,我们再回来想要照相,就还希望当地人依然住在泥草房里……当然这话我也不能跟别人说,我就跟复兴悄悄说,觉得他们的话太贵族了。复兴也很同意我的观点。

因为当初有这样的印象,很多很多年我们也不常见,但是每次见都很亲热。而且觉得这是我北大荒知青战友中,在文学界我特别尊重的一位兄长。我觉得评价复兴是这样的,首先是一个好人,其次是一个脱离了低级趣味的人。有些人不坏,但是趣味有时候让你觉得,为什么不能再提升一些呢?

每个人都有向青春致敬的权利

关键怀念的过程中对青春如何来认知

肖复兴:刚才晓声回忆了我们之间的友谊,他的话确实让我很温暖。一个写作的人需要朋友,尤其是需要写作的朋友给予支持、帮助和鼓励。说心里话,每次从书店出来我都不想写东西,心里受到莫大的冲击。

梁晓声:书的海洋。我们还非写不可吗?

肖复兴:完全淹没在书海里面了,觉得倍受打击。我小时候书店首先没有这么堂皇,第二没有这么多书。那时候写一本书觉得特别高兴。

我们的书其实写的是半个多世纪以前的事,这些故事发生的时候诸位可能还没有出生。

梁晓声:那时候跟他们现在年龄差不多?

肖复兴:咱们去北大荒的时候比在座诸位都小,比你们最小的人还要小。但是你们还能读我们的书,没有觉得我们的书过时,这就非常不容易了。不是说我们写得好,而是说你们还愿意读这些生活,希望了解前辈的生活。

其实写作的人就是写回忆。回忆对于每一个作家来讲,都是他最丰富的宝藏,他对回忆能不能拾得起来,能不能拎得清楚,决定着他自己的写作能够走多远。

每一个人都有怀念自己青春、向青春致敬的权利。关键是对自己的青春,在怀念的过程当中如何来认知。每一代人青春的内容不尽相同,所以,想清楚自己的青春跟别人不一样的点到底在哪里,我们值得回忆、值得反思的地方到底在哪里,这本书才值得去写,你们才值得去看。

写到这本书的时候我就在想,哪些人值得我去写,哪些人我会想起来非常清晰。同时我在想我到底记住了一些什么,在这片土地上我又忘记了什么。如果忘记的东西有价值,你就要审视自己;如果记住的东西都是好的,把自己择得很光滑,这就不是一部作品,不能这样去书写。

梁晓声:在特殊的年代可能有特殊的人和书的这种现象。但是在我们目前这样一个常态的年代里,人要读较多的书才会对自己有影响。

《北大荒断简》和《我们的老院》,这两本书实际上可以打通来读的。《我们的老院》里有一篇叫《泥斑马》,就是大院里面有一个大爷用泥来捏小斑马,摆在小摊上,一个斑马卖几毛钱,少年那时候就很喜欢。这个老大爷有儿子,儿子长得高大帅,还娶了一个很好的媳妇,结婚之后就不太来看老父亲了。

那个年代刚好有一个时期是甘肃缺人口,要到北京来动员到甘肃去。这老大爷就主动报名到甘肃去了,以后就再渺无音信,离开了自己生活了那么长久的大院。为什么?为儿子和儿媳腾出自己住了大半辈子的这个房子。而且,这还不是一位亲生父亲。我看了之后想,儿子知道不是亲父亲吗?

肖复兴:知道。

梁晓声:虽然不是亲父子,这样一个父亲把一个儿子拉扯大了多么不容易,自己只身离开首都,还是不错的一个大院,到无亲无故的甘肃去,只为了把房子腾出给这不是亲生的儿子结婚用。我看了之后心里就非常忧伤,就觉得人心是不能忘记这一点的。

生而为人,要做对的事

很真诚地强调这种原则

梁晓声:这本书里也写到一件事,我读了也觉得心里暖暖的。就是当时缺红糖、缺营养,连队一个老战士的爱人怀孕生子,但是缺奶水,怎么办?干着急。

当年别说在北大荒,即使在哈尔滨奶粉也几乎是买不到的。我母亲当年生病的时候给我两毛钱,说“孩子,妈妈发烧、胃也疼,就想喝一点羊奶”,城市里有人家养一只奶羊,我去给母亲买两毛钱的羊奶,回来半路我还偷喝了一口。

在下乡之前我没有接触过奶粉,不知道有麦乳精,还有一种上海人捎过来的叫乐口福的东西。“大串联”的时候,我这一代北方人不知香蕉为何物,“大串联”到四川,路上别人有香蕉,看着给了一个,都连皮吃。我们是从这样的年代过来的。

书里就写,生孩子没奶,连队有一个知青想起自己的老连队离水比较近、能够捕鱼,就想到要为这个老战士的爱人搞几条鱼来。那是冬天,另外一个连队的老战士也不认识他的师傅,只知道你是为师母要几条鱼,就半夜起来为他凿冰钓出几条小鱼来。

老战士为什么这样做呢?他说的话也很暖人心,就说你一个知青为你师傅的爱人走了这么远的路,我还有什么可说的?那是和我同代的人,半夜起来北大荒零下40多度,非常非常冷。我觉得这里面真是充满了铁凝说的那种“能够温暖人心”的元素。

《我们的老院》里面还写到一户人家的母女和一个老头之间有矛盾,老头在一小片房檐下面种了倭瓜,人家养鸡,鸡吃倭瓜花的,两家就有了矛盾,然后还把鸡摔死了,赔了十元钱。这么样严重的一种矛盾,但是在“文革”中,恰恰是母女俩没有落井下石,还表现出了同情和安慰,倒是另一户人家不但挨家挨户地去抄人家、斗人家,还要带着女儿上场。你就看到大千世界里人和人是那么样的不同。

复兴写了这样的人,也写了那样的人;既写了大院里面的情况,也写了北大荒的情况;既有对于不好的事的审视,也对这些温暖之事像书记员一样记录。

我觉得我们写书,其实不只是有一个愿望,希望我们所经历的、看到的人和事影响别人,实际上我们也是在教育自己,我们每次记录这些事的时候都在跟自己对话——我做过的事我后悔吗?当时做对了,我们对自己比较满意;我们哪件事做错了,以后不可以、以后也不会。

我看过一部外国电影,一位从战场上复员的父亲,因为受了战争的刺激,带着他刚读初二的女儿要躲开城市、躲开人群、躲到荒山野岭中去。他们去上一个大巴车,大巴车的司机审视着父女俩,说我要单独和这个女孩谈一下。然后问,是你的父亲吗?是亲父亲吗?他爱你吗?他精神有问题吗?这个司机最后说什么呢?“我之所以要问得这样详细,因为我要做对的事。”

我们经常做事情所面临的是,我要做对我有利的事。我们忽略了评价一件事还有一个标准——是对的吗?这后一种原则也很重要。我觉得这两本书都在强调这一种做人的原则,很真诚地强调,所以我觉得这两本书其实都值得大家来读。

那种美好和忧伤交织在一起

是一个四年级孩子对文学最初最浅显的认知

提问:我小时候学过肖老师那篇《绿绿的爬山虎》,还有梁老师的《慈母情深》,两位老师的文章都在我的小学课文中。想问肖老师,是什么让您走上文学的道路?

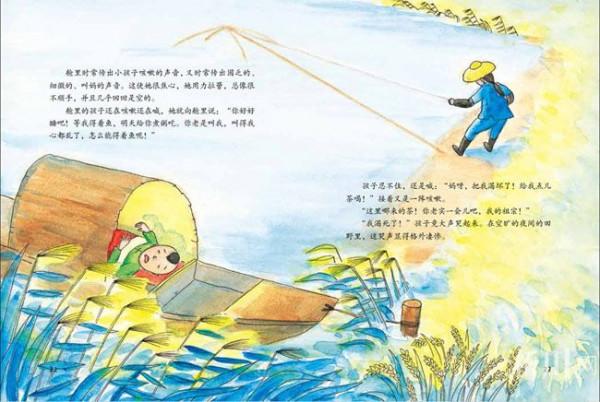

肖复兴:其实我父亲有点文化,我的母亲大字不识。我真正喜欢上文学或者说我认识文学,是我小学四年级。小学四年级的时候在我家对门有一个邮局,我花了一毛七买了一本《少年文艺》,现在这本杂志上海还在出。这本杂志里面有一篇小说叫《马戏团来到我镇上》,作者是美国作家马尔斯,过了60多年我还清晰地记得小说和作者的名字,说明给我的印象非常深刻。

这个故事非常简单,就讲马戏团头一次来了镇上,两个从偏远农村来的小孩从来没有看过马戏,大老远特地赶来。他们早上出来中午才到,没有吃午饭,也没有钱,听说看马戏要买票,非常扫兴。后来别人告诉他们,马戏团下午就到了,你们帮助马戏团干活,搭帐篷、搬椅子、搬道具就可以免费领到一张门票。于是他们就干了半天的活,非常高兴领到了一张门票。7点钟马戏在帐篷里面正式开演,第一个节目小丑表演,两个孩子坐在座位上睡着了。

这篇小说跟我平常认识的生活不一样,跟我自己的生活也不一样。两个孩子千辛万苦没有吃午饭、没有吃晚饭,就为看这一场马戏,好不容易可以看了,睡着了,什么也没有看见。读了我特别忧伤,但是他们对于自己未知生活的那种向往,又是我能够理解的兴奋和快乐。这种美好和忧伤交织在一起,就是我一个四年级的孩子对文学最初最浅显的认知,我从那里开始喜欢文学,一步步开始写东西。

我到北大荒的时候仍然喜欢文学。但是当时没有这个条件,因为得罪了队上的头头,被弄到猪号去喂猪。这个活不是很累,晚上没有活可干,我就开始写东西。我真正第一篇作品是在猪号里面写出来的,而最初的种子是小学四年级埋下的。

提问:我是梁晓声老师的粉丝,去年读了您的《一个红卫兵的自白》,对您少年时期的生活有所了解。我也是特别感兴趣您是怎么开始从事这个工作的?

梁晓声:复兴刚才讲的那个故事,我有印象,但是我有另外一个跟马戏团有关的故事。有一个普通家庭的孩子在生病,但是他也想看马戏。马戏团一个年纪很老的丑角,他几乎已经不演戏了,因为他已经是病入膏肓的那种,但他听说这件事之后,专程到这个孩子家里,很认真地化妆,单独为这一个病孩子做了一场丑角表演,演完那一场他就去世了。

这些故事也是温暖过我们的心。文学对于我们人的正能量可能更强一些,我们少年的时候文学的种类少,可能也因为种类少而品质更优良一些。

《卖火柴的小女孩》是写给谁看的

文学唤起人类的同情心

梁晓声:复兴说的故事也让我想起契诃夫的短篇小说《万卡》。小万卡的爷爷严格说就是农奴,他被送到另外一个农庄,跟爷爷分开了。他在这个世界上那么弱小,没有亲人。圣诞节前要给爷爷写一封信,然后一直说到主人对我很好,其实主人对他也未见得好到哪儿去。

那么小的年龄再三“请爷爷放心”,但是也说了我想爷爷了,我回去会乖的,我会听话,爷爷我会为你把靴子擦得很亮。最后这个信怎么寄出呢?最后填了“乡下爷爷收”。这意味着这封信根本寄不到爷爷手中。

我们当初读这样的作品,就感觉那些和我们同样年龄的孩子,他们所经历的这些苦楚引起了我们的同情,而同情这件事很重要。文学唤起人类的同情心,尤其是在人类幼小的时候就把“同情”这颗种子种在我们心里,以确保我们长大的时候依然永远地具有同情心。

一个人如果没有同情心,想一想多么的可怕,想一想这个社会多么的可怕。而这正是文学对我们的影响。可能正因为这样它影响着我们,不但使我们以后喜欢读,由喜欢读渐渐地喜欢写,可能某种程度上也影响了我和复兴这样的创作者。

我们可能是属于哪种呢?就是角色不断地变化,一个时期角色像蜜蜂、像蝴蝶,我们总要采花蜜酿成有营养的蜜,然后通过文字把它带向世界各个方向。还有一个时期我们可能变成猫头鹰,对社会报警,这个社会哪些方面变得不好了,我们会发出自己的鸣叫声。

所以我们一会儿是猫头鹰,一会儿是蜜蜂、是蝴蝶。也不可能只剩下猫头鹰的作用。你看不到社会的发展,看不到社会的进步,看不到人心中那种不能泯灭的希望整个社会好起来的愿望,那也是一个不全面的作家理念。

大约十几年前,我心中有过一个问题,忘了在一个什么情况下我突然想到、谈到《卖火柴的小女孩》,谈到安徒生,我想,《卖火柴的小女孩》究竟是写给谁看的呢?你们谁能回答?如果说是写给底层卖火柴的小女孩看的,为了温暖她们的心,她们买不起安徒生的书,正如我们当时买不起书店里动不动一毛几的书看是一样的,她们甚至也不知道安徒生。

想了想,《卖火柴的小女孩》可能是要影响那样一些孩子,家里住着宽大的房子(甚至冬天有壁炉)、睡着席梦思软床、甚至可能是家庭教师在给他们读《卖火柴的小女孩》,那么一个生活优渥的少女或者是男孩,他将来可能成为市长、成为议员、成为企业家,可能成为这个社会最上端的那部分人,如果曾经有那样的种子种下,如果他曾经被《卖火柴的小女孩》所影响,他知道在社会上还有那样一些穷苦的女孩,这文学的力量有多大?

所以回到铁凝那句话,“我依然相信文学对世界具有温暖的作用”,只不过我们今天说句实话,希望我们的文学也能温暖那些已然成了大款、已经是高官的人的儿女,希望他们也来读这样的书。至少我有这个愿望。我希望通过我的书使另外一些人知道底层是什么,人间是什么。谢谢大家。整理/雨驿