胡兰成影响台湾作家 朱天心称胡兰成对自己影响大:用"士"期许女学生

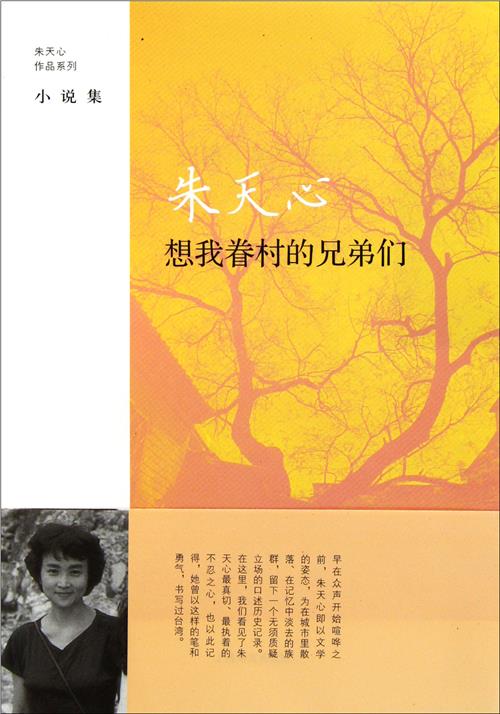

台湾作家朱天心的小说《初夏荷花时期的爱情》对人到中年时婚姻处境的描述,下笔之狠刀刀见血。台湾作家张大春称其为“读过的最恐怖小说”。在上海书展上,记者有缘与这位山东籍的女作家进行了一次有关文学与人生的畅谈。

她长了一张娃娃脸,说话语调生动柔缓,手里始终攥着一块叠起的手帕——上海的夏天室内室外温差大,她因此而过敏,鼻塞咳嗽不止。

但你一定不要被眼前这个女人柔弱的外表欺骗。她也不见得像看上去那么“随和”。面对上海书展上空泛不知所云的论坛议题,她不愿敷衍了事,更无法应声附和。

“我好像是那种山东农民吧,很二愣子。上台讲话时,没有办法用一种表演的方式,没有办法很轻松让大家有笑声就好。我到现在还学不会,也没打算学。”她说。

8月19日,上海浦东星河湾酒店,台湾女作家朱天心和记者一席长谈。她至今仍坚持用纸笔写作的习惯,笔下却完成了从醉心青春文学,到重点着墨于社会公共问题的转变。无论作品本身,还是对待写作的态度,她雕刻出自己日渐刚硬的线条。

台湾和山东

像两个平行的世界

朱天心是朱西宁和刘慕沙之女。父亲朱西宁是台湾军旅作家,祖籍山东临朐,母亲刘慕沙是台湾著名翻译家,朱天心和姐姐朱天文是台湾当代文坛惹眼的姐妹花。

“在80、90年代的台湾,像我这样身份的人,父辈是被打败跑到台湾,无可奈何中被冠以一个带有政治意味的名词叫作‘外省人’。我们就是‘外省人’的第二代。”朱天心说。

在她从小的记忆里,台湾和故乡像两个平行存在的世界。故乡的瓜果滋味和四季风光,经常被父亲朱西宁不经意间提起。

台湾冬天再冷也难见到下雪。朱天心清楚记得这样一幕场景:“我四五岁的时候,很冷的一个清晨,父亲把我们从被窝里挖出来。我们很不情愿被带到房子外面,第一次见到叶片上是白白的。他好小声对我们说:这就是霜。老家的冬天,早晨都是这个样子。”

“我不知道他为什么这么小声,好像怕惊破了这个画面。”朱天心说。

另有一段文字,描摹出这个家庭“山东特质”的一面:我们总是餐餐都像除夕团圆饭,一定摆妥了桌子,全家大小坐定了才一道吃。在我们家住过两三日的阿城就边抽烟斗,边望我们一桌惊叹:“真是山东农民!像要下田干活儿似的顿顿扎实!”

胡兰成对自己最大的影响

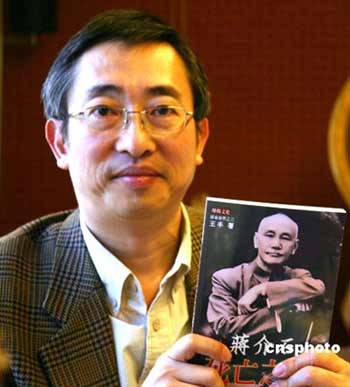

朱西宁是张爱玲迷。爱屋及乌,他把暮年落魄的胡兰成接到朱家隔壁,给朱家三姐妹教书。遇见胡兰成的时候,朱天心不过十七八岁年纪,还在读高三。

“看到他第一眼,觉得就是一个老头,浙江口音很重。但你跟他说上三分钟话,印象就会改变,他的言谈举止会让人很快就忘记他的年龄。”朱天心说。

谈及胡兰成对自己最大的影响,朱天心归结为视野上的拓宽。之前台湾年轻人受美国次文化影响,完全追着美国的流行音乐和电影,认为美国就是整个世界。“他很骇异我们是在这样一种氛围中养成,他让我们好好读中国的东西。我和天文认识他之后,其实是一个补修中国学分的过程。”朱天心说。

彼时,朱家姐妹已开始写东西,胡兰成用“士”的要求来期许女学生。朱天心说,这一观念到今天对她的影响仍然很深,自己始终把公共知识分子的身份凌驾于作家之上。

我写作时只想一件事

“我们已入中年,三月桃花李花开过了,我们是初夏的荷花。”

《初夏荷花时的爱情》开篇,那个中年男子对他想要追求的中年女子说出这个比喻,让年届不惑的女人瞬间释怀。这是胡兰成在《今生今世》里对张爱玲讲的话,朱天心搬了过来用作书名。

翻开书页,内容却不像书名那么美好。人到中年,婚姻生活中的疑惑、寂寞、丑陋,汇聚在时间褶皱里的隐秘痛楚,作者统统撕开来给读者看。平淡日子里的感情体验,竟被她写得惊心动魄。

“有一种不可忽视的、凶猛的真实。”张大春如是说,他似乎也被这部作品惊到。距上一本书时隔十年,这部长篇小说是朱天心最新出版的作品。在此之前,她早已把目光从青春文学转向社会公共议题。

“当时我正在写一个大题材,题目是‘我在场的台湾’。我今年54岁了,这个题目就等于写台湾的半个世纪。”朱天心为这个题目准备了十几年,但她认定那个尝试是失败的,推倒重来,并没有放弃。“在这个过程中,大概感觉是太累了,我忽然觉得:妈的,好多女作家一辈子写爱情,写得好开心。我一下子很委屈,好像做粗活做多了,手都做粗了。我怎么都没有能够好好写一个爱情?”

冷不丁听她爆了一句粗口,倒叫人看出这位女作家情不自抑的一面。基于这种不甘心和委屈,朱天心给自己放个暑假,动手写一篇爱情为主的文章。

她给自己出了一个难题:不去写一对貌美如花的年轻人相恋,而是把主角设定为一对六十岁的男女。这是一场试验,朱天心看这对男女主人公的目光,像看待玻璃箱里的两只小白鼠。在这个用小说探索的过程中,她摒弃了小说家常用的技巧。

故事中抽空常见的类型化冲突,过滤掉小三之类的多角人物关系,也不让这对男女面对经济困境、子女成长等任何麻烦,他们甚至并没动过离婚的念头。即便如此,到头来,仍旧是眼睁睁看着曾经炽热的爱情变成一堆死灰。

“为什么这样的人,没有任何困难,他们的爱情生活最终还是那么的荒凉?”她在书中找到了答案。今天的男人和女人处理感情的方式,跟几千几万年前的始祖没有区别,就像他们走在荒野大地一样的原始和苍凉。触碰到答案时,整个小说也戛然而止。

朱天心写作的产量不高,但是在大陆的粉丝已然不少。在上海书展的论坛上,有人提问:如何让创作承载更多现实的意义?朱天心回答:“我自己在写的时候,只能想一件事情——怎么样把自己想写的东西尽量不被磨损地拿出来。”专注于自己想表达的,这就是她的创作态度。

撰稿之家在咖啡馆办公

《初夏荷花时的爱情》中有一本丈夫年轻时写的日记,原型正是唐诺的一本日记。唐诺是朱天心的丈夫,一次搬家时,她在杂物里找到的一个牛皮纸袋,里面掉出一本日记。这成了触发这部小说的最初灵感。

唐诺本名谢材俊,是一名自由撰稿作家,他们的女儿谢海盟今年26岁,毕业后同样在自己写东西。

这个位于台北的自由撰稿之家,通常会这样开始一天:唐诺早上按时起床,不管台风天、大雨天,他雷打不动地叫计程车去咖啡馆写作,朱天心也搭便车同往。在同一间咖啡馆的不同桌子上,夫妇两人从早上直写到下午一两点,女儿也时常参与其中。

为什么一定要去咖啡馆写作?答案并不浪漫。真实的原因是,在台北住的老房子里,这一家三口和刘慕沙、朱天文以及猫猫狗狗挤在一起生活,面积狭小竟没有一张书桌,最多只能伏在餐桌上写。全家人齐齐写作时,必须要借咖啡馆的桌子一用。

与唐诺的严格自律相比,朱天心形容自己的个性是“散漫透顶”。“女生总喜欢摸摸弄弄,有时候写作遇到瓶颈,我就打开一本小说在那边看。这时候唐诺上厕所路过我们的桌子,女儿就会赶快跟我说:哎大教练来了,大教练来了!我就赶快把书收起来把笔拿上,假装要写的样子,完全是国中学生怕老师的模样。”

虽然写过入木三分的小说,但朱天心却说:“我是婚姻爱情的发育迟缓儿。有些事情先发生了,后来才慢慢理解是怎么回事。”

她并不避讳谈及两人的感情生活,反倒是主动打开话匣子。时间倒回至两个人初识,从高中一年级起,唐诺开始对朱天心的“早恋”。“但那时我是大逃特逃。因为我觉得世界大得很,我内心又觉得自己是个男孩子。唐诺的追求,让我自以为是男生的权利受到威胁。所以最初的几年,我几乎是对他百般折磨,就是想让他知难而退。”今天提起青春期的往事,朱天心有幽默而不加掩饰的坦率。

“我们的婚姻也是很不同的。”一开始和父母亲在一起,唐诺管朱天心的父母叫老师,家庭中似乎一直都是女权至上。父亲朱西宁是军中文职,性格细致,小姐妹带回家的绣花手工课,都由父亲在灯下完成。而母亲刘慕沙性情洒脱,喜欢去钓鱼、打网球。“到了我和唐诺情形更是诡异。我只有方便面里放个水波蛋做得好吃,平时都是唐诺做饭给一屋子的女生吃!”

活出与别人的不同

“到现在我都觉得,我们过的还是那种很学生式的生活。”朱天心说。

她也看到台湾同样从事写作的朋友,走的是“社会时间”:该养育子女的时候养育子女,该帮子女读好的学校就读好的学校,一步一步走下去,买车、买房……接踵而至,步步紧逼。与此同时,自由也会一步一步地随之剥落,丧失殆尽。

朱天心解释,努力地把生活过的像学生的意思,就是这些你都损失得起。“有一天我要三年甚至十年,只写一篇东西,中间都不会有一毛钱的收入,我也敢过。”

至于写作的动力,她的答案更加简明:“动力就是:我要跟其他人不一样。如果喜怒哀乐都一样的时候,我没有写作的动力,好像一潭死水。我要跟这个时代的人有不同的看法。”

就在李登辉在“本省人”和“外省人”之间划出分野,整个台湾为之振臂喝彩时,朱天心对这种人为隔阂说不。“到底要不要说出真相?说出来讨人厌,或者是给人很大的困惑。我自己的选择终归是,要把它说出来,不仅说出来,还要大声呐喊出来。”朱天心说,自己不怕在人潮中逆行,即使在别人眼中像个“疯婆子”。因为她所能想象最可怕的情形是,当每个人都该说未说时,已经失去了说话的声音和权利。

接下来,她想要做的事情是,让自己的意见更有品质、有说服力;再经过一段时间,这些意见能成为被人欣赏的艺术。这正是支撑她一直写下去的最大的动力。

家里有个“怪怪小孩”

台湾作家阿城在为台湾联合文学版《朱天心全集》作序时曾说:“朱西宁先生生前创作甚丰,他有三个女儿,大女朱天文,二女朱天心,都是台湾最好的文学家……朱家一门两代三人都是好作家,这在世界上是少见的,如果没人能举出另外的例子,我要说这在世界上是仅见的,而且朱家的女婿,也就是二女朱天心的先生谢材俊,亦是好作家,好评论家,好编辑,再有,天文她们的母亲,是日本文学的汉文翻译家。

我有时在朱家坐着,看着他们老少男女,真是目瞪口呆。如果以为朱家有一股子傲气(他们实在有傲气的本钱),就错了,朴素,幽默,随意,正直,是这一家子的迷人所在。”

在这次采访中,记者得知,朱天心和谢材俊的女儿谢海盟,正在为侯孝贤和朱天文的新电影做编剧。在自由写作的道路上,她已写出百万余字的文章。在母亲的口中,谢海盟是个“怪怪小孩”:报纸只看体育版,耳机里听的是于魁智的京剧,或者披头士的歌。写了百余万字却不肯给任何人看,妈妈无意间瞟到一眼,竟然因此遭到女儿两个月的冷战反抗。

以下是这位母亲的述说:

我女儿大学毕业后,也是不工作,就爱写。她写的其实比我们多太多了。

我父亲和我女儿都属虎,她12岁那年,我父亲度过了最后的12年。那段时间,我父亲都在写以山东为背景的《华太平家传》,这是一本写清末山东老家的小说,以五岁小男孩华太平记忆构建了清末农村史。那时候我女儿陪在他旁边鬼画。爸爸就爱写作,所以在盟盟的印象里,生活主调就是写作。

那本小说我爸爸一开始写了50万字,结果自己不满意,说弃稿就弃稿。

后来写到33万字,他觉得OK,稿纸大概就放书架上。有一天拿出来想要继续写,发现稿子竟然被白蚂蚁蛀空到只剩一个表面,全部吃光光。我们的反应是,天呐!无法想象,你写了33万字,而且是满意的,可以继续写的,就这样化为乌有。可是我父亲是有宗教信仰的,我父亲就说:这大概是上帝不满意吧。我虽然觉得很好,可能上帝觉得不好,所以毁掉吧。

他后来再写,最后写了55万字。父亲14年前过世,原稿已捐给文学馆,那稿子承载了很美好的一个家庭记忆。在稿子的第一页,我女儿才两三岁,我父亲让她标页码。每次爸爸写,我女儿迫不及待问,公公你写了多少,她又帮不上别的忙,就要抢着标页码。从第一页的1,写得像个棍子一样。到最后页码上的1066,已经写得好漂亮。

这就是她一个成长的过程。这可能让她觉得,人写东西,就是该这样写。也许动不动50万字就放弃,动不动33万字就被虫咬掉。所以她写100万字的东西,都不急着给任何人看,甚至写的过程里都不急着谈出版发表。我觉得大概就是这个作用。

谢海盟显然是同龄人中的另类。朱天心谈到台湾青春作家群体时,她不无忧虑,流露出一种疑惑:“我很难去评判他们,因为我们是完全两套养成系统。他们的养成系统是线上游戏,是漫画,是好莱坞电影,跟你的养成系统完全不同。比较大的问题是,他们已经不衔接文学传统了。不衔接文学传统好像花摘下来,插这边,没有根了,就没有生命力。”