唐君毅论孔子 自由与境界 ——唐君毅心灵境界论解析

这种中国式的自由观念,不同于大多数西方思想者所热衷的关于群己权界的政治自由观念,乃是从精神层级上追求生命、心灵的自由。进一步就中国儒道释三家而言,儒家又与追求“忘世的自由”的道家和“出世的自由”的佛家不同,儒家始终对现实生活保持一种积极态度,投身生活,体验生命,昭显的是一种“入世的自由”[1],即主张人(主体)不仅仅是如其所是地“在生活”,而且是有觉悟地“去生活”,即在觉悟到生活本身如此这般的同时觉悟到自己的本性如此这般,通过这般“觉悟”,使主体不断超越既有的自我,进而在不同层级上拥有心灵自由。

一、不同境界的自由

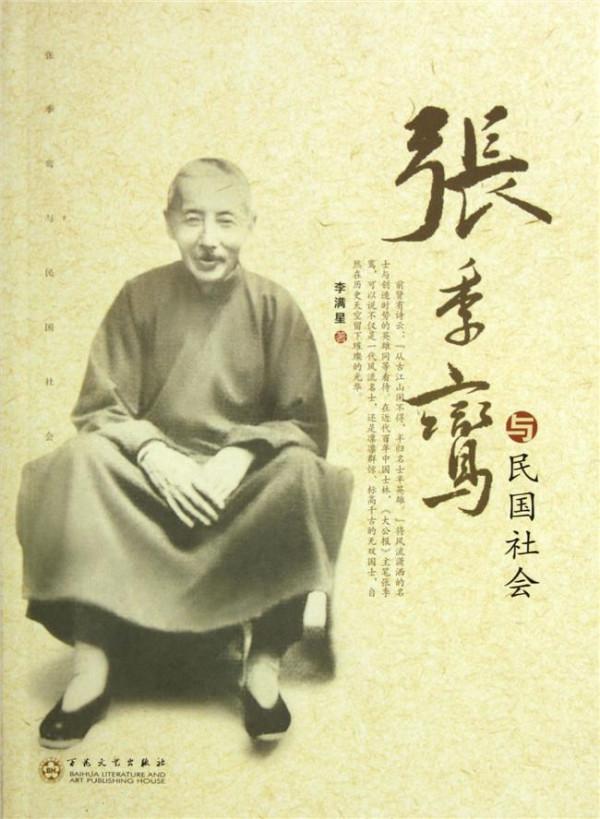

现代新儒家大都善言“境界”,如冯友兰、方东美等都提出了各自的境界论。唐君毅《生命存在与心灵境界》中所提出的“心灵九境”论,通过对《易传》“感而遂通”内涵的揭示和阐发,同时借助佛教“观”的概念,证成了相对圆融的生命境界论,是很独特的思考进路;而其内容之丰富、体系之庞大,思想之深邃,堪称新儒家境界论中的巅峰。

他以横观、顺观、纵观三个维度,构建了九个拾级而进、依次超越的心灵层级,而此境界提升的过程同时也是通过本心的明觉、自觉、自律,在越来越高的境界上赢获心灵自由的过程。

心灵九境通过“三观”达成:1.横观种类(事体、性相、功用);2.顺观次序(客观境、主观境、超主客观境);3.纵观层位。“纵观”其实就是“综观”,即横向三观与顺向三观的综合观照,如此的结果构成“九境”,亦即九级层位、九种境界:① 万物散殊境,② 依类成化境,③ 功能序运境,④ 感觉互摄境,⑤ 观照凌虚境,⑥ 道德实践境,⑦ 归向一神境,⑧ 我法二空境,⑨ 天德流行境。

如此一来,唐君毅将一切宇宙的、社会的、人生的问题,一切有关科学的、政治的、伦理道德的、文学艺术的或宗教的理论和思想,统统对应到“心灵九境”这个三维立体的体系中。

其实,所观之“境”就是身处其中的生活之不同层级上的方方面面,而唐以“人生之本在心”表明,“心”代表“我”之主体性存在,因此,“心”每通达一“境”,也就是主体在不同层级上觉悟生活的过程,而在这种觉悟中,主体实现了自身“日新又日新”,在越来越高的层级上获得自由,可以说,自由的实现就是不断超越既有主体的过程。

需要指出的是,对既有主体的超越并不意味着对主体的放弃。自由毕竟还是作为主体性的人的自由,离开主体就谈不上什么自由,追求自由本身就是一个主体性的诉求,因此,彻底取消主体性的做法是自我悖谬的。

超越主体的自由,是指超越既有的、旧有的主体,是不断地放弃旧有的主体性、同时生成新的主体性的过程,这种不断被超越又不断新生的主体性,也可以用孔子所提倡的“君子不器”(《论语·为政》[2])来表达。

唐君毅的境界论,设想了心灵的九次提升,这就意味着对既有主体性的九次超越,因此实现的是不同层级上的自由。依其理论中的三种“观”法,可以从两个形下层级、一个形上层级、总共四个不同维度上理解“九境”所达到的自由:

前三境是客观境,是在形下的知识论层级上的自由。这是心灵之我作为自然存在者、客观化的存在对生命、生活的觉悟,体现了人对自然界的认识,相当于康德所说的通过理论理性的运用,掌握自然的必然规律,赢获作为自然存在者面对自然界的自由。

中三境是主观境,是在形下的伦理层级上的自由。这是心灵之我作为社会伦理政治化的存在者对生活、生命的觉解,体现了人作为道德文化的存在者的特殊和可贵之处,人的道德自觉、文化自觉对自身行为提出“应然”的要求,这是人所赢获的专属于人的自由,这一“应然”要求的提出和遵守都来自主体性的选择,由是体现出人的自由。

这个层次上的自由是人在政治伦理层面上的权利的自由,个人自由权利所以必要,乃是要促进个人之社会性、文化性的生活价值,而这不全属于个人本身。这种被西方自由主义者奉为圭臬的个人自由权利,在唐先生看来却是实现更高自由的基点而非自由的终点,因此,限于此层次的自由是不够的,这一点在唐先生对自由意义进行的八个层级的区分中将此归为第四个层次可以为证。[3]

但不论在知识论层级上,还是在伦理层级上,心灵之我还只是一个作为相对主体性的存在者,因而到此为止,主体所赢获的都还是形下层级上的自由。要实现更高层级上的自由,则需要由形下层级向形上层级越升。

后三境是超主客观境,在此,心灵之我超越了作为形而下的主体性的存在,提升到了形而上的层级上,心灵体现为绝对唯一的形上的主体。在此层级上,又可具体分为神学信仰维度上的自由和哲学道德理性维度上的自由。这个主体首先是以“神”的身份出场,现于“归向一神境”。

“神”看似是相对于心灵之我的一个客观化的形而上者,其实质仍然是心灵之我的投射,此神就在自我心灵中,其实“神”就是自我之心灵,抑或心灵之自我。相应地,在此境界中,这个形上的主体所获得的是宗教信仰性的自由。

虽然达到了形上的层级,然儒家的自由观显然不会止步于神性的阶段,也不会将自我身为一个神性的存在者,而是始终关注于人,自我作为人的存在所应达到的境地,所追求的最高层级的自由——“天德流行境”,这是作为形而上者的主体所达到的最高层级的自由,而此主体相当于康德的“实践理性”的主体,在此,“道德自我”、“道德理性”已不同于“道德实践境”中的道德理性了,唐将之提升到了形上本体的地位上,是通达天地、流行于宇宙的最高法则。

而“我法二空境”,在我看来,是宗教性的信仰自由向哲学化的德性自由的过渡。此境界与唐先生论及的第七个层次上的自由意义应和,在此境界中获得的是胸襟度量之自由。

通过自觉到“空”,最终领悟到“德”,将属于人伦范围的“德”推扩至整个宇宙,并作为天地宇宙之本质,而心灵自我在不断的觉解中超越既有自我,最终放弃了神性的形上主体,而越升、生成哲学(理性)的形上主体,最终成为“天德”的化身,相应地,唐先生认为人类追求自由之最高意义,就是可称之为"能涵盖一切现实与可能的人生文化之价值,而加以肯定、生发、成就"之仁心呈露的自由。

境界的提升与自由的实现是一个无止境的过程,如果放弃超越,反而会回落到更低一级的层级上,因此,要实现更高层级的自由,需要主体不断的超越既有的自我。那么,通过唐君毅的“心灵九境”,我们能实现儒家所追求的最高层级的自由吗?

二、道德自我的执守:自律即自由

在唐君毅的境界论中,“九境”是通过心之“三观”而开显出来的,因此,其关键在于如何“观”(客观、主观、超越主客观)。显然,不论是哪种“观”,都意味着已经预设了一个主体,即:谁在观?要么是神在观,要么是“我”在观。

虽然“观”这个概念是源自佛教,但作为儒者的唐不会认同宗教神学的“神在观”的立场,而会认为是“我”在观,且因“人生之本在心”,所以,更明确地说,是我的心灵在“观”。那么,其境界论的逻辑脉络就是“九境”归于“三观”,“三观”归于心之“一念”。

自其约者而观,则此九境自不必更开之为无穷,亦可约之为主观境、客观境、主客境之三,更可约之为此生命存在之心灵与境感通之一事。此当下生命存在之心灵,与当前之境感通一事,更可收归于一念。[4]

可见,九境的构造实质上就是心灵的构造,即一切皆出自“此念之自化而自生”[5]。当然,唐在儒家立场上所持的“此念”乃是“心灵”之念。相对于程朱理学的“一理万殊”,唐君毅的理论是“一心万殊”。那么,这是怎样的心灵?即:这是怎样的主体呢?郭齐勇曾精辟地指出:“唐是一位博大的哲学家。

他会通中西,融贯三教,创造性地建构了‘性’‘道’一元、‘体’‘用’‘相’多面撑开的文化哲学系统。这一系统以道德自我为中心。”[6]在唐君毅的哲学体系中,这个“道德自我”就是“心灵”。因此,此“心灵”是道德的心灵,此主体也即一个道德主体。

现代新儒家依道德进路构建自己的哲学体系,以期由道德意识直接展露一超越的、道德的实体。这就在既定的道德之下预设了一个现成在手的主体,心灵、人的主体性这样的东西都是某种“现成在手的”(vorhanden)存在者(Seiendes)。以此为预设,其所谓自由,自然也就是一种既定道德范围内的自由了。这是怎样的自由呢?简言之,就是“自律即自由”。

由于道德自我的执守,所指向的自由也最终是以道德自律为内容的自由。其实质是以现成的道德规范为预设,通过主体的道德自律证明自身自由的存在,即主体以自主地做出“应然”的道德选择,而体现出主体的自由性。那么,在此前提下,主体所赢获的自由也只是有限地摆脱既有的主体性,由形下的道德主体提升到形上本体“心”的主体,然对既有主体的本质并没有放弃,因为其预设的道德始终在那里束缚着主体。

尽管由伦理层级的道德,越升为宇宙天德,是道德自我的不断推扩和放大,但道德本身始终作为一个前提预设摆在那里,没有被超越。

康德当初提出实践理性高于理论理性,是基于对人的道德实践价值的高扬而限定理论理性的范围,认为只遵守自然律、也即必然性的支配,那么人无自由可言,因此以自由(意志自由)作为道德法则的“存在条件”,以道德法则作为自由的“认识条件”。

道德法则是以意志自由为基础和前提的,而道德自我的存在已然证明了一个自由主体的挺立。唐在心灵境界的提升中所彰显的,也是这样的一种道德理性、道德实践和道德自觉,虽然他提出“道德理性”的运用是“道德实践”境界,但那也只是在具体的形下伦理政治领域中的运用,此道德实践、道德主体涵盖着其他各个境界中。

此道德的主体之要求建立其自身之兼为一认识的主体,此道德主体须暂忘其为道德的主体,即此道德之主体,须暂退归于此认识之主体之后,成为认识主体的支持者。直俟此认识的主体完成其认识之任务后,然后再施其价值判断,从事道德之实践,并引发其实用之活动。[7]

这与牟宗三的“良知自我坎陷”之说异曲同工,即由道德心主动让步,给认知心腾出一个位子来,让它生长起来,以便接纳知识论及科学;然后自己再重新去占有这个位子,再作主宰。其实,这是以道德心统摄客观境、主观境和超主客观境。

虽然唐以超越主客观的“天德流行”境,作为心灵的最高境界,但即便在此一层级上,也没有根本超越作为“道德自我”的主体。与其说是超越主客,不如说是以主摄客之境的进一步推扩,“自己之心灵扩大超升”,“此超主客,乃循主摄客而更进,故仍以主为主”[8]。

而这个“心灵”其实是既有的、预设的道德心,达到以主融客、以主化客的境界,其实质并没有改变,仍然是一个道德自我的主体,是以道德主体消融宇宙一切对待之物。其用意在于如何在宇宙中昭显自我(主体)的道德文化性,强调只有道德文化之心灵自我才是境界的最终根据,也是各个境界开阖的钥匙,只有以此为主宰,才能铺陈开九境。

因此,唐君毅的哲学体系仍然是一个形而上学的哲学体系,借用一句海德格尔评价康德哲学的话来评价唐君毅的这一体系,那就是:“对形而上学本质的探讨就是对人的‘心灵’诸基本能力之统一性的探讨。”[9]

由于始终贯穿着一颗道德心,强调道德自我,这就有了主体性的执守,并且是以自律为自由,为自由预设了一个模式,这在思维模式上依然是沿用着传统形而上学的框架。这样的主体还不是一个敞开的、可以不断被超越的主体。生命、存在、心灵、境界都被视为现成在手的存在者,而非存在本身,这也就失去了自我的超越性。

“如果人被看作这样一个存在者,他在建立某种绝对确定的知识时在次序上是绝对最先给予和最确定的东西,那么这样设计的哲学大厦就必定会把人的主体性带进自己核心的根基之中。”[10]

这种对既有主体的执守,体现在唐君毅所提出的对主体限制的现实化条件中:“人欲由知限制,以实达其限制自我之果,则唯有在与人有实际生活之相接,更有一道德实践时,然后可能”。[11]可以看出,在有预设的前提下,主体的超越是有限的超越,即在既定的道德文化之下的超越;这就使得其相应地获得的自由是在既定道德文化下的自由。

显然,这种受到既定道德文化限制的自由,从人的生命存在的人文意义上看,并没有真正突破既有的主体,无法赢获新的道德文化以及相应的新的自由。

因此,预设性的道德规范限制了主体的超越,是有限的超越,即便达到“天德流行界”也还不能赢获最高境界的自由,也即:这种超越只是在既有的道德范围内的超越。儒家有“与天地参”(《中庸》)等等相类似的表述,都是指复归那么一种境界----天人同一的境界,也就是形而上的唯一存在者、绝对物的境界。

但这仍然是以一个既定主体为限界的自由。我们这里并非否认道德之于人生的重要意义,相反,道德之于人生是极其重要和必要的,现实中我们总是自觉或不自觉地遵循着某些道德原则。

然而,道德是可以损益的,而不是一成不变的,比坚守道德更具有前提性的是建构道德。因此,现成在手的道德规范并非不可超越,“礼”都是可以“损益”的,一切道德源于生活样式,它是历史地变动的东西。因此,只有当自我没有任何既定预设时,才能真正得以超越,更高层级上赢获自由。自由是无尽地超越既有的主体,这里不能以任何既定的存在者为限制,只有无前设,才能彻底超越。

这里我们可以参照孔子一生的修养历程,来看儒家对自由的追求:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲不逾矩。”(《论语·为政》)这一历程体现了三种境界上的自由:十五岁以前是一种懵懂“自在”的自由,是源始性的、本源性层级;十五至于学到四十不惑属于一种自觉自为层级上的自由,包涵着形而下和形而上两个层级;而五十岁以后才逐渐进入自如层级,直至七十岁实现彻底的自由,是一个超越形下和形上、复归本源的层级。

在唐君毅的境界论所实现的自由,其实仅仅相对应于孔子“十五志于学”直至“四十不惑”的阶段,即还是自觉自为境界上的自由。而依孔子所追求的,这显然还不是最高境界的自由;唯有到“从心所欲不逾矩”的境界,才是真正彻底的自由,率性而为,随意而行,一如自然,不假安排。

这才是儒家所理解的真正的、现实的自由境界。而唐君毅的境界论,由于其形而上学的思维局限,执守于一个既有的“道德自我”,使得他的境界中所实现的自由始终是一个自为的有意识层级上自由,即便是达到“天德流行境”也没有脱离开一个流行于天地宇宙的既定的道德意识,遂难以实现儒家所追求的理想的自由。

三、心境感通:更高自由的可能

虽然执守于“道德自我”的主体,但在心灵与境界的关系上,唐却表现出与之相矛盾、然而更有意义的一面,即疏离了形而上学,而充分地逼近了为形而上学奠基之可能性的视域,由是也开启了更高境界自由的可能。

他认为,心与境的关系既不是西方宗教所说的上帝造物的关系,也非反映论、符合论的关系,而只说天地开阖而万物生,只说乾坤阴阳幽明隐显之道,这都意味着心境相即不离,这只能表述为“心境感通”的关系,“感”是感应,“通”是通达。所谓“心境感通”,就是:“境与心之感通相应者,即谓有何境,必有何心与之俱起;而有何心起,亦必有何境与之俱起。此初不关境在心内或心外,亦不关境之真妄。”[12]他说:

此当下生命存在之心灵,与当前之境感通一事,更可收归于一念,而由此念之自化而自生,以成此生命心灵在九境中之神运。其自化为坤道,其自生为乾道。生则心开而有念,化则心阖而无念。[13]

由于强调心与境的相互感通和缘生关系,唐君毅的思考已经明显地超越了传统形而上学哲学的两种思维方式:经验主义的思维和先验主义的思维。一方面,唐认为,心与境并非认识论上的能知与所知的关系,从而排斥了经验主义的思维进路。

他虽然将“境”视为“心”之“所对”、“所观”,但境非先于心而在,心也未必是后于境而存;而且也“不关境在心内或心外,亦不关境之真妄”,相反,如果将心与境视为能知与所知的关系,就预设了“境”之客观先在,“心”的主观后在,那其本质上就是主体与客体的关系,这样的二元对峙关系事先设定了内在的主体、外在的对象。

一来,这样就陷入西方哲学近代以来的“认识论困境”,心与境难以通达;二来,“境”作为客观实在,心即便通达此境,也难以以心之“观”来提升境界,超越自身,既定先在的“境”就会成为主体超越的枷锁。

另一方面,唐君毅的“境界”一词虽然来自佛教,但他并不认为心灵与境界是“见分”与“相分”的关系,境界并非心灵的“变现”,以此排斥了先验主义的思维进路。

在唐看来,并非只是心单向地通达境,心与境是相互通达的,心感通于境,境也感通于心,心能呈现境,境也能呈现性相于心,境对心有所命,二者相互为用。如果像唯识宗所认为的,心变现境,心是所现,境是被现,那么心与境就无法相互为用了。

因此,唯有“感通”才能准确地表达心、境可因感应而相互通达的意义,这就“如人之开门见山,此山虽或先有,然如此之山之境,以我开门而见者,亦正可为前此所未有也”[14]。

唐既否定“心”的在先性,又否定“境”的在先性,认为既非境由心造(先验论),亦非心因境生(经验论),而是强调心境之感通,以“感通”作为通达九境的枢纽,“吾人之心灵生命与其所对之境有感通”,“今再约而论之,则此九境可只由吾人之最后一境中,主客感通境中开出,而主客之感通正为吾人当前之一实事”[15]。

心境感通、互为缘生,“俱存俱在”、“俱开俱阖”、“俱进俱退”、“俱起俱息”,从而心与境互为内在,主体自我与生活生命互相不隔离,生命存在于心灵,也存在与此一一境界之中。

于是,心灵(主体)、境界、感通本身“即互为内在,而皆为真实”[16],突显了“心”与“境”的当下共在性。这与海德格尔所谓的存在者的共同“在世”(In-der-Welt-sein)这样的源始性的“共同存在”(Mitsein)相类似。

可见,唐先生虽强调道德之必然性,但他同时认为“吾人又须相信,吾人之一切过去之心理、生活、及意志之情况,皆不能必然决定吾人之未来。

吾人之意志,乃可时时创新,以改变其过去之自我,而进以改变外在之环境,及其与环境中之人物之关系,以至其与一超越之存在如上帝之关系者。由此而吾人过去之一切过失罪恶,无不可以一念之觉悟而如昨日死,……”[17]通过对自我与环境的交融、缘构生成关系,突显了自我的无前设性和对既有主体的超越性。

人(心)不仅与身处其中的生活(境)本源性地“共同存在”着,而且人要拥有自由,就意味着人不能仅仅如其他存在者那样“在生活”,而且还要作为主体有意识地“去生活”。这就需要一系列的超越:超越源始的自发境界,进入自觉的自为境界;超越形而下的自由(认知性的和伦理性的自由),追求形而上的自由;然而还不能止步于此,虽然只有实现了自为的自由才表明我们开始“去生活”了,但这仅仅是开始,唯有进一步超越形而上的层级,才能通达更高的自如境界,实现彻底的自由。

而每一次境界的提升,就是对既有主体的超越,“超越”在于跨越一切既有的界线:“此主体之超越意义,乃在此前后之有局限之特定活动之交之际见;此主体之位,即在此前后之活动之交之际。

”境并非浑然一体,境有种种,互有界限,因此“境”、“界”连用,当一个境界真成为界限时,这个境界也成为封闭的境界,活动的局限与境界的局限可转而限制住主体本身,这一罗网牢笼才形成主体的真实降落。[18]因此,不能以既有的“境”或既有的“心”限制主体的超越,而要保持主体(心)与主体所身处其中的生活(境)这样相即不离的交融感通、缘构发生的关系(借张祥龙的说法)。

我们需要不断地领悟和觉解身处其中的生活,从而不断地在脱弃既有自我的同时生发出新的主体,彻底摆脱旧有的主体。

唐的“心”与“境”相互感通、俱起俱寂的观点,颇有突破既有的“道德自我”主体的意味,这就为我们更进一步的超越自觉自为的境界、超越形而上的自由开启了可能。

余论

唐境界理论中对“道德自我”的执守和心、境“俱起俱寂”,暴露出其思维中的矛盾,但也正是因此,反而体现出现代新儒家的思想视域开启了由形而上学向本源的“生活-存在”视域(即跳出形而上学思维模式的窠臼)的过渡。

就其理论中所指向的自由来说,如若摆脱“道德自我”的拘囿,进一步发展心、境当下的开阖,沿着“天德流行境”进一步升跃,即超越既有道德预设的自我,顺应生活本身,倾听生命召唤,从当下活泼泼的“生-活”中领悟、自觉地如其所是地“去生活”,唯有这样,才能赢获孔子所追求的“从心所欲不逾矩”的最高层级的自由。

在此境界上,“心”乃本源之心,是无心之心;“欲”乃“无心之欲”、“无欲”,因此,“从心所欲”恰恰是说的无心、无欲。“不逾矩”,是因为在这样的境界当中,无所谓“矩”,这不仅超越了形而下的东西,而且超越了形而上的东西,真正回到了生活本身。因此,最高境界的自由,其实就是生活着——纯真地、质朴地生活着。

这也是最高的精神境界,但它并未脱离生活,脱弃生命,相反,它是自我生命在超越了原初懵懂的“自在”自由之后(“兴”),经历了一番生命的远征,即自觉自为的道德实践的追求和努力(“立”),又重新回归“自由自在”的本源情境中,回到当下生活本身,是生命的返乡,返璞归真(“乐”)。

这表面看似与原初的自发状态无二,但实质却截然不同,这个不同就是有无“觉悟”。最低的自发境界是无觉悟的,而最高的自如境界却是有觉悟的。所以,更确切地说:最高的境界,就是自觉地回到最低的境界。具体说来,最高的境界就是:自觉地回归生活本身,自觉地回归生活情感、尤其是爱的情感,自觉地在生活并且去生活。

诚然,由于心灵前设所限,唐君毅自己并未走到这一步,错失了更为本源性的“生活-存在”的思想视域;但其理论无疑已经逼近了这一视域,这就为形而上学化的儒家哲学进行 “现代转换”提供了一个具有启发性的范例。

[1]参见黄玉顺《中国传统的自由精神——简论儒道释的自由观》,《理论学刊》2001年第4期。

[2]《论语》:《十三经注疏·论语注疏》影印本,北京:中华书局,1980年版。

[3]参考何信全《唐君毅论儒学中的自由精神》中的论述,选自何信全《儒学与现代民主》一书,北京:中国社会科学出版社。

[4]唐君毅:《生命存在与心灵境界》下册,台湾学生书局,1977年初版,第276页。

[5]唐君毅:《生命存在与心灵境界》下册,第276页。

[6]郭齐勇:《单波〈心通九境——唐君毅哲学的精神空间〉序》,人民出版社2001年,第1页。

[7]唐君毅:《中国文化与世界》,香港《民主评论》第9卷第1期,1958年1月。

[8]唐君毅:《生命存在与心灵境界》上册,台湾学生书局,1977年初版,第44-45页。

[9][德]海德格尔:《康德和形而上学问题》:邓晓芒译,《海德格尔选集》,孙周兴选编,三联(上海)1996,第1版,97页。

[10][德]海德格尔:《康德和形而上学问题》,102页。

[11]唐君毅:《生命存在与心灵境界》下册,第344页。

[12]唐君毅:《生命存在与心灵境界》,上册,第13页。

[13]唐君毅:《生命存在与心灵境界》,下册,第276页。

[14]唐君毅:《生命存在与心灵境界》上册,第97页。

[15]唐君毅:《生命存在与心灵境界》上册,第267页。

[16]唐君毅:《生命存在与心灵境界》下册,第254、255页。

[17]唐君毅:《哲学概论》下册,中国社会科学出版社,2005年10月版,第794-795页。

[18]唐君毅:《生命存在与心灵境界》下册,第334-335页。