钱基博学术研究 章开沅忆钱钟书的父亲钱基博

——纪念钱基博先生诞生100周年学报专刊序言

此文是为纪念钱基博先生诞生100周年学报专刊所作序言,后收入《辛亥前后史事论丛续编》,华中师范大学出版社1996年出版。

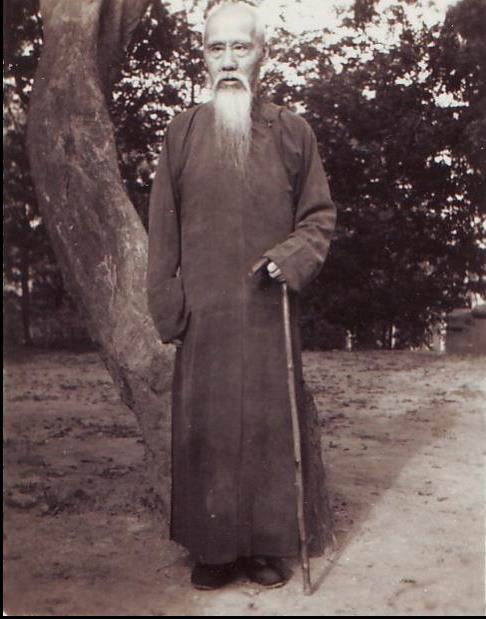

今年是钱基博先生诞生100周年,也是他逝世30周年。在各方面人士的关心与支持下,学报编辑部特出专辑以表达全校师生对于这位著名学者的缅怀敬爱。编辑要我为此写一序言,我却踌躇数日,迟迟未能下笔。因为,在基博先生面前,无论是就年龄还是就学问而言,我都是名副其实的后生小子,何敢妄议前贤。

但是,从1951年到1957年,我与他毕竟是在同一学校与同一系科工作,对于钱老的道德文章、音容笑貌至今记忆犹新。在我的印象中,他是一位热爱祖国并以弘扬中华文化为毕生职志的醇朴学者。那些年,由于健康欠佳与说话困难,他已不再到教室上课,但对于学校与历史系的教学、科研与师资培养仍然非常关心,常常给校、系领导提供恳挚而又有益的建议。

对于青年教师的请益问题,他也是循循善诱,热情给以指点。不过,那时运动连绵不绝,开会的时间特多,而他又按照老习惯很少参加会议,基本上是独自治学,所以大家见面的机会并非很多。

华中大学由私立改为公立,并且与中原大学教育学院等院校合并建立华中师范学院以后,钱老出于对国家与教育事业的热爱,把自己珍藏多年的数万册图书赠送给学校图书馆,又把大批心爱的文物捐献出来,帮助学校筹建历史博物馆,以后改为文物陈列室正式向校内外开放。我校师生,乃至整个武汉地区的许多中学师生,至今仍然从钱老的遗爱中受到教益。华师图书馆古籍收藏以集部见长,也与钱老的“集部之学,海内罕对”有关。

但是,由于“左”的影响,钱老的学问在他的晚年并没有受到应有的尊重,更谈不上充分发挥其作用。而在1957年,他对党的披肝沥胆的忠直之言也没有得到正确的理解,而且还横遭无可避免的粗暴批判。他逝世于这一年,虽然确实是死于不治之症,但至少在离开人世前的心情是痛苦抑郁的。死者已矣,死者无言。但愿从今以后,千秋万世,中国知识界再勿遭此厄运。

我对钱老的学术水平、社会声望之稍有真切了解,是在1962年秋为研究张謇而到南通一带调查访问以后。所到之处,人们知道我来自华中师院,都纷纷询问钱老晚年的遭遇,并追忆钱老的治学与为人。“大江以北,未见其伦。

”我这才知道当年那位以文章经济为全国士流归重的张季直先生,对比他晚生34年的钱基博竟然是如此推重。其实,推重钱老的又何止于江北,我在无锡、常熟等苏南各地,也感受到老一辈知识分子对他的更为深挚的关切。回校以后,我曾将这些情况向校、系领导汇报,希望能对钱老的逝世作若干追念的表示。但这时“千万不要忘记阶级斗争”的口号已经喧腾全国,我所带回的大江南北老辈知识界的微弱呼声,自然很难获取任何积极反应。

只有到现在,即钱老离开人间30年以后,我们才有可能确认钱老在学术上和品格上的重大价值,并且通过出版这本专辑以寄托我们的追念。

关于钱老的学术成就,本辑所收的一些当年受业者的文章已有详尽的评说。我只想说一点,即钱老使我最为倾慕的是他的恢宏学术气象。他自称:“基博论学,务为浩博无涯,诂经谭史,旁涉百家,抉摘利病,发其阃奥。”正如他的名字一样,其学术魅力在于淹博,在于会通以至形成通识。学术境界有高低之分,专而狭则易流于饤琐碎之学,唯有博通古今才能成一家之言。

然而浩博又必须有坚实的根基,钱老终生勤学不辍,或精读札记,或反复记诵,积蓄既久,遂能成其宏大。他批评那些浮薄之徒:“略披序录,便膺整理之荣;才握管觚,即遂发挥之快。”强调读古籍必须精研原著,融会贯通,不能只读选本,支离破碎,浅尝辄止。1933年他在光华大学草拟的中文系改革方案,把国学课程分为三大类:诵读学程、整理学程、训练学程。其目的即在于引导青年学者扎扎实实打好基础,形成雄厚的学术根柢。

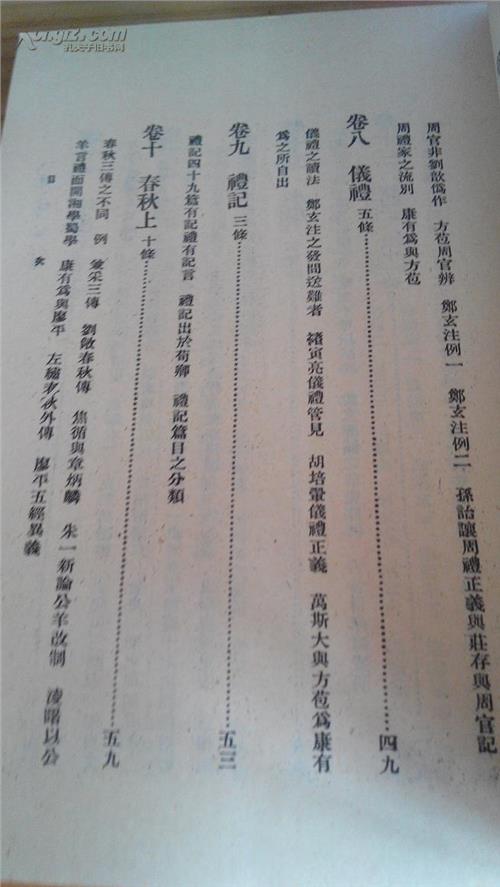

但钱老决非是强调读死书,他不断总结自己的治学经验,注意从门径上指点学生,特别是注意方法与能力的训练。他曾结合教学撰写《周易解题及其读法》、《四书解题及其读法》、《〈文史通义〉解题及其读法》、《〈古文辞类纂〉解题及其读法》、《老子解题及其读法》,这些书曾帮助不少青年人跨进国学的门槛,至今仍可作为整理与研究古代典籍的参考。

钱老既是一代国学大师,又是诲人不倦的教师。他从就任无锡县立第一小学国文、史地教员开始,历任吴江丽则女子中学国文教员、江苏省立第三师范学校国文经学教员及教务长、国立清华大学国文教授、圣约翰大学国文教授、第四中山大学中国语文系主任、私立无锡国学专门学校校务主任、光华大学中国文学系主任及文学院院长、浙江大学中文教授、国立师范学院国文系主任、华中大学与华中师范学院教授,终生辛勤耕耘于教育园地。

钱老热爱教育,热爱学生,从不计较个人地位待遇。在任教无锡县立一小以前,他已经是知名度颇高的文士,曾任苏浙联军、江苏都督府重要幕僚且已有中校军衔,月薪则常在200元以上。当小学教员以后,每周任课24小时,“哓口音,自朝至于日中昃不遑”,任职两年未尝一日旷课,而月薪只有过去的十分之一(20元)。

校长颇以待遇菲薄感到不安,钱老则坦然笑语:“君何浅之乎测我也!吾家三世传经为童子师,何所不足于我乎!”据早年也曾在无锡一小与省立三师任教的钱穆先生回忆,当基博先生已成为名教授以后,1923年仍在无锡第三师范兼课,每周从上海回无锡一次,直至自己教的班级毕业为止。

钱老很重视“树立师范”,即注意培养教师的风范。他不仅认真在课堂教学,而且认真进行课外辅导;不仅传授专业知识,而且教导学生如何做人。身教重于言教。他正是用自己的热爱祖国、学而不厌、诲人不倦、严于律己、讲究操守等等美德卓行,感染与培育了一批又一批青年学者。“竭生平之所知,勿曲学以阿世。”这是先生的生平志趣,至今也未尝不可作为我们的座右铭。

钱老日与古籍为伍,但思想并非陈腐。在光华大学任教期间,他曾在报上看到一篇题为《欧洲教育最新趋势》的演说词,特别欣赏其中的一段话:“意大利一世纪以来,一方追求国家的统一,他方却期望固有民族文化的复兴。自信无论为现在及将来,再造意国的基础,须建筑于意大利传说(统)之上;因为在过去历史之中,才包含着新时代文化的渊源;想在古代文化中找出精神的新泉;而以古文化的存在,为保证民族统一和团结的根据。

但是他们的重兴古代文化运动,并不是纯粹的复古教育;他们的宗旨,是用现代方法,去实行罗马教育,以现代人的心理,去了解古罗马的精神;就是以历史传说(统)为手段,而以地方环境、时代精神为背景,产生一个现代化的罗马教育,以图整个民族的团结。

”他用这番话教导光华的毕业生,并且加以发挥说:“诸位,须知道我们光华的成立,就是教会教学的反叛(指反抗圣约翰大学校长卜舫济的殖民主义言行——引者),而表示一种国性之自觉;要以现代人的心理去了解古中华民族的精神,想在中华民族古代文化中找出精神的新泉,而产生一种现代化的中国教育,以图整个民族的团结和统一。

”他曾把《中山全书》与谭嗣同的《仁学》、康有为的《大同书》并列为中国维新以来的“三部奇书”。

新中国成立以后,《毛泽东选集》第一卷刚一出版,他即以十天工夫通读全书,着重“观其会通,以籀其成功”,并且在扉页上写下自己的心得。他称赞毛泽东“主义一定,方略万变,所以头头是道,无著不活,而能因祸而得福,转败而成功”,还特别指出:“《实践论》最启发人神知。”这些都说明,基博先生始终是脚踏实地、心口如一地努力跟随着时代潮流前进。

我想,我们纪念钱基博先生,最好的办法是继承他的宏愿与实践他所未能完成的事业。我希望,一切热爱祖国的人们,都能像钱老所说的那样,在努力引进、消化、吸引外国先进文明的同时,也要以现代的心理、意识与方法去了解中华民族的传统文化,从中辨析找出切合于今日四个现代化所需要的精神新泉,“以图整个民族的团结和统一”。

(摘自《章开沅文集》第11卷 序言卷 章开沅著 华中师范大学出版社)