任继愈儿子 任继愈子女追忆父亲:去世前两个月还坚持上班

著名女作家张曼菱与任继愈先生可谓“忘年神交”。她对《中国经济周刊》说:“八年来,我就像看待自己的父亲一样看着他。”

张曼菱是《西南联大启示录》、《西南联大人物访谈录》等节目的总撰稿人,也是第一位上《时代》封面的中国女作家。

1937年,“七七事变”爆发,北大被迫南迁长沙,成立“临时大学”,后又迁往昆明。从长沙到昆明,闻一多先生与李继侗、袁复礼等几位教授和240多名师生选择了徒步前往,称为“湘黔滇旅行团”。当时任继愈是北京大学哲学系的学生,也身在队伍之中。这次“旅行”行程 1300多公里,历时两个月。

这是自幼生长于小康之家的任继愈第一次近距离接触当时社会最底层的普通民众。农民的贫困、农村的破败,让这个年轻人深受震撼;国难当头,生活于困顿之中的民众却能舍生取义,拼死抗敌,中华民族在危难中的不屈精神,令他感动,也让他深思。任继愈遂起了研究中国哲学之心。

2001年,张曼菱为了记录西南联大的历史,开始逐个采访在世的联大老人。任继愈也是其中一位。一经长谈,任先生就喜欢上了这个性格率真、学识渊博的才女作家。“任先生说我的笔法有点野,他很喜欢,”张曼菱说,“他说‘你就野下去,不要拘泥于条条框框。’”

张曼菱每次与任继愈先生聊天,都无拘无束,倍感轻松。而任先生也很乐意和她交流。她了解到,任继愈先生在那次长途“旅行”中,深刻地接触了中国底层社会,了解到中国农民的民族气节。尽管非常穷困,但即使是土匪,只要谈起抗日,也会同仇敌忾。尤其是云南农民的耿直不阿、舍生取义的性格给他一生留下深刻的印象。

张曼菱说,任老可能是在同为云南人的她身上找到了这些痕迹。

有一次,任先生打电话给她,点名要她帮助找一个云南籍保姆。“他喜欢云南人耿直倔强的性格,他认为这是我们的‘民族脾气’。”

任继愈也确曾领教过张曼菱的“民族脾气”。有一次,张曼菱来看望任先生,看到他喜欢喝绿茶。回到云南后,就买了一些给他寄了过来。但她没有想到,等他们再见面的时候,老爷子对她大发脾气,批评她说寄茶叶太多了。

张曼菱也很生气,回去就给任继愈写一封言辞激烈的回信表达不满。但她没有想到,再见面的时候,任先生不但再也不提茶叶的事,反而对她更加热情,从此再也没有对她发过脾气。

更让张曼菱感动的是,在去年西南联大70周年纪念日的时候,任继愈先生将自己珍藏70年的两枚西南联大校徽送给了她。“我昨晚知道你要来,专门找出来送给你,你对西南联大有贡献。”任先生说。

张曼菱直到现在还在自问:“大家都知道这校徽是任先生生命的一部分,我承受得起吗?”

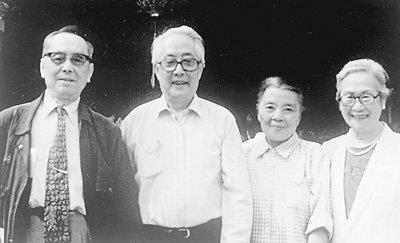

“父亲要求我们诚恳做人”

任继愈家可谓是北大世家。他和夫人冯钟芸是北大教授,他的儿子任重、女儿任远都毕业于北大。任重如今任职于北大研究生院,而任远则在季羡林门下毕业后,在加拿大任教授,女承父业,传播中国儒、释、道等传统文化。虽然出自名门,但是任继愈子女身上只有朴实率真之气,没有丝毫纨绔之风。

谈起父亲,他们不约而同的说,父亲从不要求他们什么,唯一的要求就是要有良好的品质。这和他一生注重教育,秉承教育为塑造人的理念相符。

任继愈一生诚恳待人,他尊重每一个来访者。每次接受采访都要穿西服、打领带,与人亲切握手,选择角度配合拍照,无论时间多长,他始终会挺直腰板,双脚合拢,双手置膝,保持十足的精气神。

他还十分重视历史。老人曾在给任远的信中写道:“读点历史,使人懂得‘风物长宜放眼量’,不能用一时的行时或冷落来评量学术上的是非。有了这样的认识,心胸可以放得开一些,不至于追逐时尚,陷于庸俗。”

他还多次嘱咐正在读大学的孙子学习历史。“中国人连自己的历史都不知道,国家还怎么发展呢。”

在任远、任重看来,父亲是一个非常有责任的人。他的责任心不仅仅体现在家里,更是在对别人和全社会。

虽然年逾九旬,任继愈先生仍然对自己的学生尽心尽责,他会一字一句去修改学生的论文和出版物,连标点符号都不放过。

他历经15年呕心沥血编纂的《中华大藏经》和《中华大典》本不是他的业内工作,但他始终对家人说,国家把这么重要的工作交给他负责,他就一定要做好。

为此他兢兢业业、尽心尽责。尽管右眼已失明多年,左眼视力也只有0.6左右,但任老依然习惯了每天早晨4点起床,一直工作到晚上8点。直到去世前两个月,他还坚持到国家图书馆去上班。

任远对《中国经济周刊》说:“父亲作为一个终生致力于哲学研究的学者,他一直有个愿望,就是重新写作中国哲学史,把自己后半生的许多重要新观点都放到书里,但为了编纂的《中华大藏经》和《中华大典》,至今也没有时间去写,成为了永远的遗憾。”