北京炸酱面 北京的炸酱面

北京的炸酱面很有名,我从小就知道。那时我在沈阳读书,家里常吃炸酱面。本来母亲做的已经不错了,我们吃得也快活,但幼年在北京住过的父亲仍不满意,认为没有北京的地道。我心想,北京人跟毛主席紧挨着,又有长城又有天安门,还能吃到比我们这个更棒的炸酱面,好事都让他们赶上了,难怪户口那么金贵。

长大看电视剧《四世同堂》,那里面有几个北京老爷子一起吃炸酱面,吃得踢里吐噜的,我在电视外面都替他们香得不行。各种书里也有不少赞誉,给人的总印象,北京除了烤鸭、涮羊肉等菜肴名震中外,主食方面最拿得出手的,就是堂堂的炸酱面。

说它是主食,似乎不妥,因为它还配有许多小花样,不就菜也能吃得很好,故应叫主副兼备的吃食。据说,老北京人对炸酱面格外青睐,平时舍不得惊动它,重要时刻才肯拿来派用场。炸酱面在北京众多面条中风头最健,简直可以评为京面。如果外省市的面条不计较,炸酱面升格为国面也不是没有可能。

现在我也有了北京户口,走大街穿小巷,上商店入公厕,都有自豪感。北京的风光养我眼,北京的伙食养我身,我特别感激。但对北京的炸酱面却再也不敢钦佩,确切说,不敢钦佩炸酱面里的那个酱。面是没的说,手擀的,筋筋道道的,一碰到牙,牙就高兴。

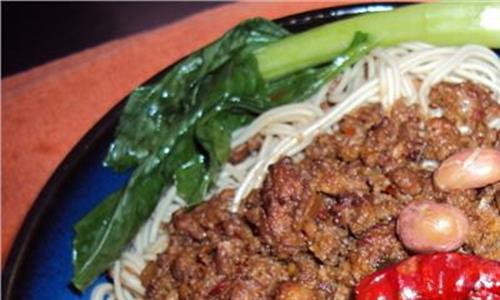

菜码也无可挑剔,黄瓜丝,水萝卜丝,其他丝,外加豆芽、豆瓣等等,赤橙黄绿,清凉可人。还有老醋,还有辣油,还有白嫩爽滑的蒜瓣,万事俱备,千军待发,只欠那个酱了。那个酱却不争气,黑乎乎的,齁咸齁咸的,酱上泛一层令人难堪的浮油,酱里面藏一些令人更难堪的肥肉丁。而且冰凉呆滞,好像搁了一百年,是慈禧手下的小太监炸出来的。

如果我只在一家饭馆遇到这种酱,我会要求自己看主流,识大节。问题是不少饭馆都是这种酱,其中一些店铺还理直气壮地挂着“老北京炸酱面”或“正宗北京炸酱面”的大招牌,小伙计特意穿着老式服装,用朴素而精致的青花瓷碗盛酱,用谦卑而骄傲的京腔高喊“来了您呐”、“慢用了您呐”——面对这一切,我变得十分困惑,主流观就有些动摇。

炸酱面以酱成名,兵熊熊一个,将(酱)熊熊一窝,酱的责任极其重要。历史也悠久,几千年以前,古人还没发明涤棉、味素、塑料盆呢,就已经做得一手好酱了。一千四五百年以前,北魏一个老干部贾思勰,给“齐民”也就是平民百姓,写了一本流芳千古的实用性名著,里边专门有一节讲怎样做肉酱。

贾先生特意嘱咐说,要割取刚宰杀的新鲜肉,去掉肥肉,剁得细碎一些。如若与肥肉混在一起,会使酱变得油腻 (“取良杀新肉,去脂,细锉”,“合脂令酱腻” 《齐民要术·作酱等法第七十·肉酱法》)。

我们家乡的现代人在做酱方面更有两下子。前一段,我在锦州、沈阳一些默默无闻的小馆子吃炸酱面,酱都是现吃现炸,热腾腾的,香喷喷的。花样也多,有鸡蛋酱、肉酱等等。肉酱里不但有肉(是新鲜的瘦肉丁),还有青辣椒,有时有豆腐干、豆腐泡。酱往往也是东北大酱、甜面酱或豆瓣酱的复合体,多样香,不像北京那些店,仅由当地黄酱独霸一方,不让别的高手入伙。

我无意以家乡的好处来贬低北京炸酱面,我只是为它着急,就像为一个不思进取的名家惋惜一样。北京多好啊,名胜古迹比炸酱面里的菜码还多,老北京话的意味比手擀的面条还长,怎么那个酱就那么徒有其名,让人泄气呢?

或许这些年,我仍像一个初入皇城的外地人那样,只在北京的表面打转转,一直没有发现真正的好酱,而该酱矜持地躲在三进四进的深宅大院、十层二十层的高楼大厦里,与一些熟知其妙的人物悄悄欢乐。

或许,被前人无数次夸奖过的那个酱,原本就是我现在所见的模样,只是今人发展太快,口味太刁,已经吃不出多好的滋味了。(文/ 刘齐)