张充和女儿 一位美国人与苏州女儿张充和的“桃花鱼”缘[图]

张充和曾写过一副对联:“十分冷淡存知己,一曲微茫度此生”,被视为她的人生写照。在薄英看来,这位爱穿旗袍的中国老师总是“淡淡的”。“我写一个字,她会淡淡地告诉我说,哪一笔好,哪一笔不好。或者用朱笔圈点笔画。话语从来不多,惜字如金。”

虽然这位老师少言寡语,却身体力行地让薄英找到了练书法的门径。有一天,薄英登门拜访,看见张充和一脸愁容。原来她的园子有一小片竹林,竹子的根常常穿越到邻居家,在别人的花园里长出竹笋,引起不满。这一天,张充和又被邻居投诉了。于是,薄英决定帮助老师把越界的竹笋挖掉。

一老一少带着铲子来到邻居的园子,时年22岁的薄英才铲了几下就气喘吁吁,却见年届八旬的张充和动作利落精准,一铲子下去,竹笋连根拔起,这让薄英惊叹不已。“你很懒”,张充和说, “你写字都把手放在桌子上,只在手腕用力。

我写字手臂是悬空的,从肩膀到手腕都用力。”张充和让薄英摸摸自己的肩膀,果然都是扎实的肌肉。1996年,薄英进入了耶鲁大学进行艺术史研究。渐渐地,他开始有了不一样的想法。“相对于艺术研究者,我更愿意成为一名艺术家”。

有一天,他看到另一位苏州人、明代杰出书画家———沈周的《夜坐图》,画面上方的长长题跋像是“由文字组成的巨大瀑布”。薄英说,这幅画让他有一种“觉醒感”,他确信想要的是“感同身受”的创作,而不是“置身事外”的研究。

后来,薄英去拜访张充和,向她讲述自己关于艺术的思考和疑惑,张充和鼓励他:“我很高兴你乐于如实感知生活和创作,如果你选择当艺术家,我相信你会成功。”于是薄英离开了耶鲁大学,开始了自己的艺术创作历程。

三年“磨”一书 与张充和夫妇合作出版《桃花鱼》

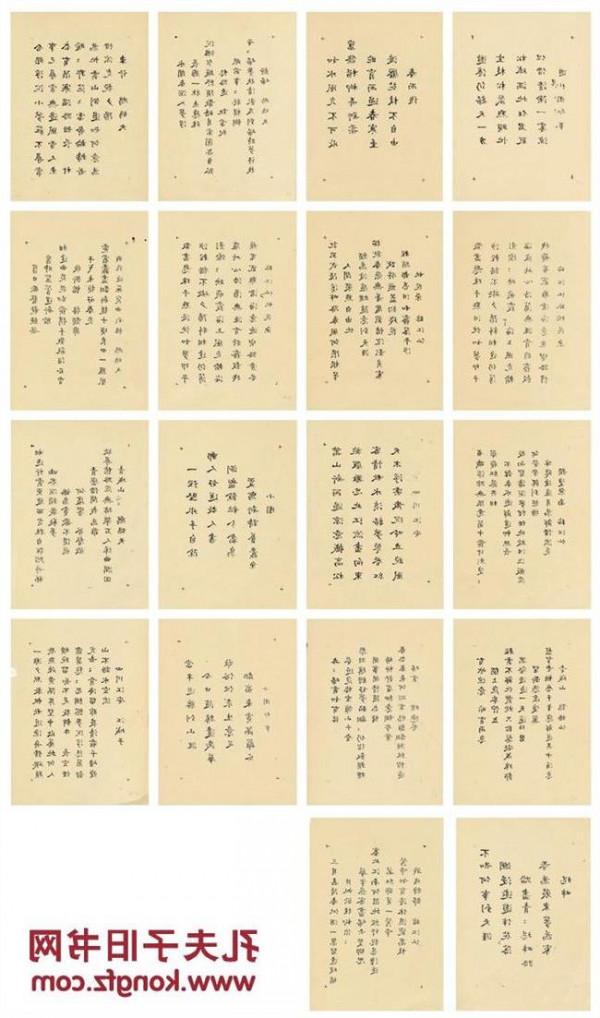

离开耶鲁之后,薄英创作的第一件艺术品,就是为张充和出版《桃花鱼》诗集。

这一年,他创办了只有一个人的蟹羽出版社(Crab Quill Press)。“蟹”和“羽”的概念来自古老的书写方式:拉丁语系的文字旧称“蟹行文”,而古代的笔则是用羽毛做的。出版社成立后,薄英计划做一些与书法和诗歌相关的书籍。他第一个就想到了张充和。

编印《桃花鱼》的第一个工作是确定内容。阅读了大量张充和的诗词作品之后,薄英与张充和夫妇首先圈定了30首,最后筛减到18首。薄英说,进行筛选的时候,他们舍弃了那些比较直白、容易翻译的作品,选用了较为婉约含蓄的,而这些诗作大多与张充和早年的生活有关。选好诗作之后,薄英与张充和的丈夫傅汉思一起将其翻译为英文。因为筛选时的“避轻就重”,翻译的难度大大增加,一首诗大概要译上一天。

文字齐备,接下来就是版式设计。按照薄英的设想,张充和以书法闻名,将她的诗词与书法结合起来会是一种很好的形式,于是张充和将18首诗词全部用小楷誊抄了一遍。

因为想要原真地表现书法的韵味,薄英选用了一家德国老牌艺术纸张制造商出产的安格尔米白色重磅毛边纸,“这种纸能传达出宣纸的感觉”。

内容完备,还要做封皮。《桃花鱼》的封面和封底均为木制,薄英选取了三种木材:印度紫檀、阿拉斯加雪杉和非洲沙比利木。薄英说,book(书)在早期的日耳曼语中意为beech,即山毛榉木。古代欧洲人把文字刻在山毛榉的树皮上,这和中国的竹简颇为相似。而印度紫檀端庄厚重,阿拉斯加雪杉有馥郁的香气,沙比利木有变幻的色彩,这些特点与张先生的气质都很契合。

这本独特而精良的书,从纸张、印刷到封皮制作,都需要手工完成,而蟹羽出版社通常只有薄英一个人。所以从第一本《桃花鱼》面世,到最后一本装订完成,用去了整整3年时间。

薄英与张充和的合作到此结束了,但在做书的过程中,他对墨的兴趣逐渐浓厚起来,这又为他开启了另外一段旅程,而这段旅程再次指向了中国,指向了张充和的故乡苏州。 从苏州开始“墨之旅”“上辈子我是苏州人” 在跟随张充和学书法期间,薄英就见过她收藏的许多珍贵的墨,其中有一套是由乾隆时制墨名家胡开文制作的墨,现在收藏在西雅图亚洲艺术博物馆里。

薄英回忆,有时候张充和把她收藏的明代的墨刮一小块下来给他闻,那种味道“令人沉醉”。

1995年,薄英曾在苏州大学跟随苏城书法名家华人德学习书法。那时他在苏州大学图书馆善本室里找到了一个宋代制墨的配方。他决定按照这个配方自己制作一块墨,他把能找到的东西一股脑地倒进锅里,加水,然后搅拌,最后这个混合物就像是“黑色的地狱”,电饭煲也变得面目全非。

第一次的试验虽然以失败告终,但时隔6年之后,薄英又重拾起他未竟的“制墨事业”。1995年在中国留学时,薄英曾以苏州为落脚点进行了四次旅行。

他去过泰山、敦煌、洛阳、曲阜、三峡等许多地方,遍访中国的碑刻。去年8月,他再次来到苏州,就像6年前的“碑刻之旅”一样,他走访了安徽等地,开始了自己的“墨之旅”。 薄英说,毕业后在中国的一年对于他的人生具有非同寻常的意义,这影响了他后来的人生轨迹,而他恰好把这个“非同寻常”的出发点选在了苏州。

“我觉得我上辈子是苏州人”,薄英说,“在我为人生作出重大决定的时候,沈周与张充和给了我很重要的启示。他们都是苏州人,所以我觉得,我与苏州的缘分好像是冥冥中注定的一样。”这位美国人在说起苏州时,也与他所钟爱的艺术一样浪漫。

![>张充和的子女 一位美国人与苏州女儿张充和的“桃花鱼”缘[图]](https://pic.bilezu.com/upload/2/41/241400b6d26cc86b20399e2db7376acf_thumb.jpg)