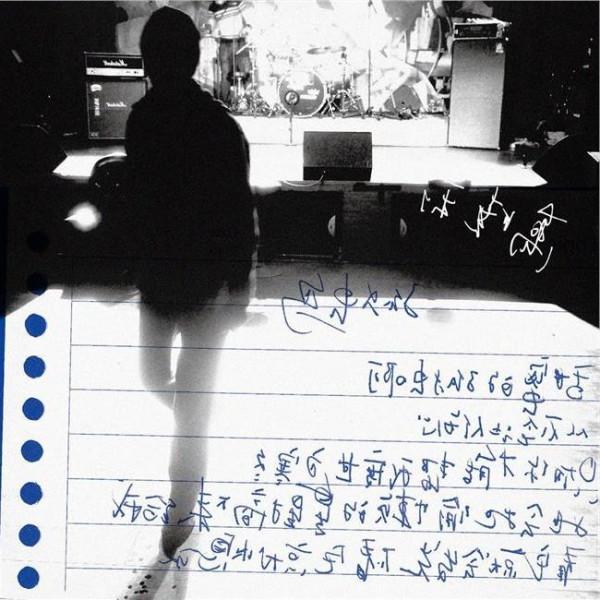

万晓利的女儿万畅照片 民谣歌手万晓利:“音乐已经够我受的了”

2017年11月5日,在万晓利新专辑《天秤之舟》的发布会上,他和民谣圈朋友们又聚在了一起。在台上集体合影时,万晓利站在最后一排,努力往后躲。旁边的台湾音乐人万芳只好做一个托手示意的动作,仿佛在提示主角的位置。(万晓利工作室供图/图)

(本文首发于2017年11月16日《南方周末》,原标题为《“音乐已经够我受的了” 民谣歌手万晓利的倏忽二十年》)

朋友们一面感慨“晓利其实挺会说话”,一面又调侃“晓利的笑容还是这么害羞”。二十年倏忽而逝,按万晓利的说法,他变了,也没变。其实每个人都是这样。

“你真的愿意那么写下去吗?这是你心里的承受力。你真的能经受得起这种千呼万唤吗?”万晓利反问。他相信这不过是道路选择的问题:“殊途同归,最后都一样,作为人来说这个层面就是一生。”

2013年底搬家到杭州后,万晓利和民谣圈的朋友聚少离多。他眼看要发布第四张专辑《天秤之舟/牙齿,菠菜和豆腐与诗人,流浪汉和门徒》,出道刚好20年,大家就撺掇他把发布会办成聚会。

结果,聚会的排场比万晓利想象得大,足足能容纳400个观众。从前他肯定会抗拒,但从2015年发布上张专辑《太阳看起来圆圆的》开始,他就不再独自演出,身边有了乐队。“不是我一个人了,大家真的需要我去配合。”万晓利向南方周末记者解释。

万晓利把发布会的筹备事项交给女儿万畅,就安心地写歌去了。

2017年11月5日,十二位民谣歌手陆续来到杭州。前一天,老狼早早开始彩排,戏称自己唱的是“养生民谣”。自称万晓利“头号粉丝”的宋冬野最年轻,积极地招呼现场歌迷,签名拍照。李志最晚到,“有个小演出,去赚钱了”。周云蓬的导盲犬熊熊在舞台周围蹿上蹿下,一下扑到了宋冬野怀里。

当天万晓利唱了六首新歌。其他人接着上台,唱歌,谈陈年旧事,讲彼此如何结识。台湾音乐人万芳是其中唯一的女性,与大家相识最晚,她在发布会上调侃:“很多人说,你是现在才认识他们,他们现在都不烟不酒了”。

人们察觉,万晓利近几年变化不小,戒了烟酒,更愿意和人交流。“以前他是局促地躲着你,现在他是局促地跟你说话。”宋冬野曾一本正经地告诉媒体。

演出前,万晓利不时抽空去后台打坐。他似乎不大适应做主人,舞台上头集体合影时,他站在最后一排,努力往后躲。旁边的万芳只好做一个托手示意的动作,仿佛在提示主角的位置。

接受视频采访时,万晓利双手攥着话筒线不住揉搓。摄影师刚提醒“万总,这话筒有些接触不良”,那话筒线就啪嗒一下掉在地上。“可能还是有些紧张。”“万总”仓皇地拾起话筒,一脸尴尬的微笑。

朋友们一面感慨“晓利其实挺会说话”,一面又调侃“晓利的笑容还是这么害羞”。二十年倏忽而逝,按万晓利的说法,他变了,也没变。其实每个人都是这样。

“哥们儿一起跳个舞吧!”

1990年代中期,校园民谣还广受欢迎,邯郸磁县人万晓利和无数青年一起进了北京。他在酒厂上班,早早结婚生子,一个月挣170块钱,妻子在厂里做经销,工资比他略高。他“大门不出”地自学古典吉他,买琴攒了几个月工资,一次性支出六百多块钱。

1995年开始,万晓利每年去一趟北京,随身带着自己写的二十多首歌,“目的只有一个,就是想出张专辑”。他去了几家唱片公司,效果不彰,只有供职汉唐文化的郭涌告诉他:作品挺好,但现在不会有什么机会。

网上关于郭涌的消息不多。他的经历跟万晓利很像,从寄歌曲小样开始,幸运的是能跟汉唐文化签约。青年们都梦想得到唱片公司垂青,万晓利认识了浙江青年钟立风,后者已经不屈不挠地等了两年。

1997年,郭涌跟人合伙开了家名叫“不插电”的酒吧,遇到了又来北京的万晓利。“他说你现在在哪,我说这次刚来。‘你想不想去我那里唱歌?’我说好。”万晓利回忆,他接着在颐和园边上的小村租了间房,骑自行车去“不插电”唱歌。他懒得办暂住证,遇上警察检查,就绕道北京电视台后面。他有了收入,安顿下来,才把妻女都接到北京。

万晓利唱了五年酒吧,每周三四次,大多唱自己的原创,偶尔也唱喜欢的歌,齐秦、崔健、罗大佑……“你唱久了会发现大家并不是在听歌,那种松弛感会建立起来,这么漫长。”他起初唱完就独自待在角落里,后来逐渐有了朋友。“冲着听你歌来的朋友,请你喝酒,慢慢也就坐在他们桌子上了。”

新疆克拉玛依歌手马条在“不插电”第一次见到万晓利。“有一天进来一个瘦瘦的人,弹琴、唱歌。”马条在发布会上模仿万晓利当年的唱腔,那些歌词已经不知所终,“我看这不是街上能听到的,简直是一个奇葩。从那以后我开始缠着他,天天跟他喝酒,跟他做朋友。”

2001年,野孩子乐队在三里屯南街创立了“河酒吧”。那是中国Livehouse的雏形,这种场地设备远好于普通酒吧。万晓利和邯郸老乡小河每周三搭伴演出,一人半场,号称“星期三的旅行”。

“跟小河、晓利他们一起特别舒服。我那阵子看什么东西都像隔着一层热气,就是青春的那种巅峰状态,觉得一切都太美了。”野孩子乐队的歌手张玮玮曾在“纪念河酒吧10周年”的音乐会上感叹。

“有一次喝着酒,小河转眼就没影儿了,出去街上见人就抱,还跑去将人家出租车司机拉出来:‘哥们儿一起跳个舞吧!’”张玮玮继续说道。

万晓利偶尔想起自己来北京的初衷——“不是为了去酒吧唱歌”——最开始带来的二十几首歌逐渐被他抛弃,“现在几乎不怎么想起,甚至都忘了,印象中可能就是那种有点强说愁的东西”。等待遥遥无期,他不再主动寻找唱片公司了,“觉得没有希望了,就不找了,唱唱算了”。

希望在2002年出现,经人引荐,厂牌Badhead同时签下万晓利和小河。他们像往常一样,一人半场,在酒吧里各自录制了头一张专辑。

万晓利的专辑叫《走过来,走过去》,现实感颇强。他写国企下岗者、老夫少妻,还回忆母亲、嘲弄爱情。他后来将其总结为:“高昂的、情绪的,关注生活节奏、生活细节的一种东西。”

拿到卡带时正值冬日,万晓利戴着耳机猫在被窝里听,出了一身汗,却没听完。和棚里录制的音乐相比,现场效果差距太大,情绪表现得也太过。他大功告成,倍感失落。

朋友们还是为他高兴,聚会时大家上了桌子,热烈拥抱。野孩子乐队的郭龙突然冒出来一个词语:精灵。万晓利印象深刻,把它写进了下一张专辑:“那片阳光被刻在空中/黯哑的灰尘变成精灵”。

2014年,韩寒把他翻唱的《女儿情》作为电影插曲;2015年,李健在《我是歌手》里翻唱了他的《陀螺》。万晓利的名字在大众视野晃了两次,人们涌进他的微博留言,他没有微博客户端,看不见。(万晓利工作室供图/图)

不想这些事,就太美了

万晓利接下来买了台电脑,用来学编曲。软件没有中文版,他又不通英语,就把单词形状硬记下来,琢磨用法。朋友们来聚会,万晓利就向他们展示电脑的神奇,“可以一遍一遍来,直到录得满意为止。”他趁酒劲即兴演奏,录下来,第二天酒醒后一听“特别好”,就整理谱词,有了那首《鸟语》。

过去创作,万晓利都要写谱,到这个阶段开始直接录音,“靠直觉来创作”。他接连写了几首新歌,握在手里。有朋友帮忙引荐,他就去谈,极少主动游说唱片公司。“不是不想,是没有这方面的能力。”万晓利坚持认为,自己根本不知道该如何开口。

万晓利一边写歌,一边给钟立风的第一张专辑编曲。他“唱不动了”,再不想去酒吧,没了收入。万畅记得家里的窘迫情况:“如果下个月再不赚钱的话,可能他真的会有这种想法:要不回家改行算了,就到这种地步了。”

但万晓利认为没那么糟。引进先进技术后,他一直录音,再想尽办法地完善:“只要不想这些事,太美了,天天可以掌握自己的音乐,让它怎么样就怎么样。”他在快乐中写完了《这一切没有想象的那么糟》,并把歌名定为专辑名字。歌词意味深长:“丰盛的酒席已准备好/尊贵的客人却没来到/熟睡的女儿露出笑靥/这一切没有想象的那么糟。”

2006年,万晓利在新民谣运动音乐节上遇见了老狼,把新专辑给他听。过了几个月,万晓利一大早接到了回音。他躺在床上,听老狼在电话那头赞不绝口。在老狼引荐下,独立厂牌“十三月”发行了这张专辑,老狼还受邀担任了专辑的和声。

名利接踵而至。万晓利举行了第一场个人音乐会,拿了奖,“十三月”投放了主题是“我认识万晓利”的大幅广告。在北京地铁1号线,复兴门到大望路两站之间铺满了印着他大照片的海报,据媒体讲,“原本给郭德纲准备的广告位挪给了万晓利”。

万晓利难为情,生怕旁边有人认出他来,各种活动邀约也令他不适。他出席选秀、义演和各类颁奖典礼,“有些根本不去的场合都去了”,又接受了大量采访。他每说一句话都要思考良久,习惯留到现在,他越想说好,就越说不好,“特别懊悔,特别烦自己的表达”。

“很害怕,逐渐就算了。”万晓利发现自己无法承担出名的代价,开始满足于当时的快乐,“那时候也没有太多的所谓的民谣新人”。

一个插曲是,Badhead厂牌在2008年关闭了,并入了创立它的摩登天空公司。在它存在的十年间,世界变了,另类的作品逐渐主流起来。

“他被他自己的东西控制了”

2010年,老狼去万晓利家吃饭,餐食很简单——馒头就炒白菜。据他观察,万晓利的精神状态在抑郁边缘。他后来向媒体形容,“他那一路太偏了,太自我了,虽然确实很棒。他是属于坠入自己音乐的那种人,他被他自己的东西控制了。”

万晓利不想重复,给自己提了诸多要求:吉他不要扫弦,全部是分解;不要常规地分解和弦,最好是独创的;不要有别的乐器,不要鼓,不要贝斯,不要第二把吉他。甚至,歌词里不能出现“我”。他希望新专辑好过第二张,至少感觉得是“高级的”。

实验结果令人兴奋,但情况变糟了。万晓利一天到晚足不出户,喝白酒写歌,脚下就是酒瓶。“醉的过程中也做了很多东西,觉得陶醉了,不行再喝点。在沙发上边听边喝,然后就睡着了。”那时候已经是早上七八点了,他白天睡觉,晚上工作。家人起床时,他深感愧疚,就借酒劲睡着,周而复始。

万晓利开始头疼,起初以为是宿醉。后来看医生,什么毛病都没有,据说乃是“精神性头痛”。“头疼得让他没有办法工作、生活,一塌糊涂。”万畅回忆。有一次在广州演出,万晓利在饭桌上喝了些酒,忽然体力不支。大家聊着天,他直接在桌旁睡着了。

勉强接少量演出,万晓利都要在演出前“攒攒劲儿”。一次演出旅途中,他的右脚有三根脚趾忽然毫无感觉。“麻了,挠它也没反应,像隔了一层布。”麻木持续了半年多,渐渐侵袭到他的手和肩膀。唱到一半,他每每要甩弹琴的手,那儿已经全麻了。

创作难以为继,五年没有新专辑,万晓利尽全力提起笔,却只能写出来一句:“不想去买菜,不想去做饭,不想洗澡,不想洗脸,不想去做饭,不想上街,不想看电影,不想睡觉,不想……”中医给他号脉,说不能再喝酒。朋友拉他爬山、野营,让他感觉自然的辽阔。他写下《库布齐》,把那种感觉形容为“你逃出冬天的锁”。

2013年年底开始,万晓利戒烟戒酒,开始着迷于庄子及禅佛道之类的书籍。遇到困难,他打坐一会儿,放空自己。

万晓利的民谣圈朋友陆续地离开北京。周云蓬、张玮玮和郭龙都去了大理。万晓利考虑过拉萨、青岛,最终住在杭州。他如今住在郊区,生活规律。他搬去三年就发行了两张专辑,“放弃了一些自我的束缚”。他说,如今房价贵,网络发达,音乐节遍布全国,用不着留在北京了。

“你真的能经受得起这种千呼万唤吗?”

11月5日,为父亲操持发布会的万畅抽空上台,和音乐制作人杨嘉松合唱了一首歌。十多年前,杨嘉松教过年少的万畅唱他刚写的《秋天2002》。“太好听了,比我唱得好听,我直接带她去棚里录音,我记得当时录音的时候她手捻着裙子,特别紧张。”杨嘉松在台上回忆,当时一块儿“玩”的民谣歌手,只有万晓利带着孩子。

万畅“挺喜欢唱歌”,但没往这条路上走。她从小就学吉他,练20分钟后手疼,反应迟钝些,万晓利就不大高兴。“他对我非常严厉,我可能一遍听不懂,他就火了。”万畅说,父女时常“互怼”:“我从来不哭,我会凶回去,甚至破罐子破摔,我不练了,转头就走了。”

最近万畅重新开始练琴,万晓利听见了就“没事溜达过来看”。“我觉得这个特别好听。”他说着就把琴拿过去,自己弹起来。万畅不耐烦,反感在父亲面前弹琴:“我一弹,他就要说我。而且他一在这儿,我也心里面不舒服,还弹错。越弹错,他就越不开心。”

过去,万晓利写出一首新歌,总渴望听到家人评价。“我们说挺好的,他还不高兴:‘你们就知道说挺好的’。”万畅说,“然后我们下次说这个不好,他说你们懂什么。”

写歌过程中,万晓利很少与人讨论,把标准定为“高兴”。但2010年之后,他演出时明显感到气氛的变化。“以前我的演出都是山呼海啸,最多的就是欢呼。”在他印象中,《北方的北方》之后就不一样了。2011年巡演至沈阳,万晓利告诉观众自己要先唱完新专辑的歌。

新歌唱完之后,台下立马“躁”起来,歌迷想听的还是那些老歌。“他们有他们喜欢的点,希望你能找到他们的乐趣所在。”万晓利判断,问题在于自己没有迎合歌迷,“我变化了,他们没变。”一些歌迷在网上反映《北方的北方》听不懂,他表示不解,在接受采访时喊话:“我建议大家不要抱希望去懂我,就像我也不抱希望被别人懂。”

“我说这句话的时候,可能还完全不觉得或者没意识到我的观众会少。”万晓利回忆,有些感慨。但民谣的境况又好了起来,层出不穷的新音乐人带来了一些追逐者。2014年,韩寒把他翻唱的《女儿情》作为电影插曲;2015年,李健在《我是歌手》里翻唱了他的《陀螺》。万晓利的名字在大众视野里晃了两次,人们涌进他的微博留言。他没有微博客户端,看不见。

“他不管外界,民谣火不火,这个火不火,那个火不火,他不关注。”万畅告诉南方周末记者,外界对万晓利来说不过是“是嘛”“好吧”。

马条参加了综艺节目《中国好歌曲》,开玩笑要帮朋友们都报名。“我没有想过。外部的这些还是想得比较少,音乐已经……”万晓利又停顿了很久,努力搜寻最合适的词汇,“音乐已经够我受的了。”总有人告诉他,若照头两张专辑那样写下去,他会得到更多。他自己的判断则是“后果不堪设想”。

“你真的愿意那么写下去吗?这是你心里的承受力。你真的能经受得起这种千呼万唤吗?”万晓利反问。他相信这不过是道路选择的问题:“殊途同归,最后都一样,作为人来说这个层面就是一生。”

和郭龙唱毕一曲《白银饭店》,张玮玮举着话筒,大声道贺:“祝万晓利的新专辑……”他突然卡壳,好像被主人传染了:“……就这样吧!”郭龙接过话头:“不用大卖,但一定会留在音乐史上。”

发布会结束,歌手们像从前那样聚餐。马条喝到凌晨两点,满脸通红:“晓利,我知道你这些年没挣几个钱。”万晓利却回应:“我挣了不少钱,挣了不少钱。”杨嘉松在一旁补充,“我们自己什么情况大家心里都清楚,谁在挣钱我们知道,谁没在挣钱我们更知道。”万晓利一言不发。

酒喝足了,大伙儿传着两把吉他,一起唱歌,万晓利的《狐狸》合唱了五六遍。戒了酒的万晓利喝得不多,也随大家扭动身体:

“我终于醒悟了/这个世界早已改变了/现在不是从前了/兔子比狐狸狡猾了……”