沈曾植的后人 但开风气不为师——略论沈曾植的书法

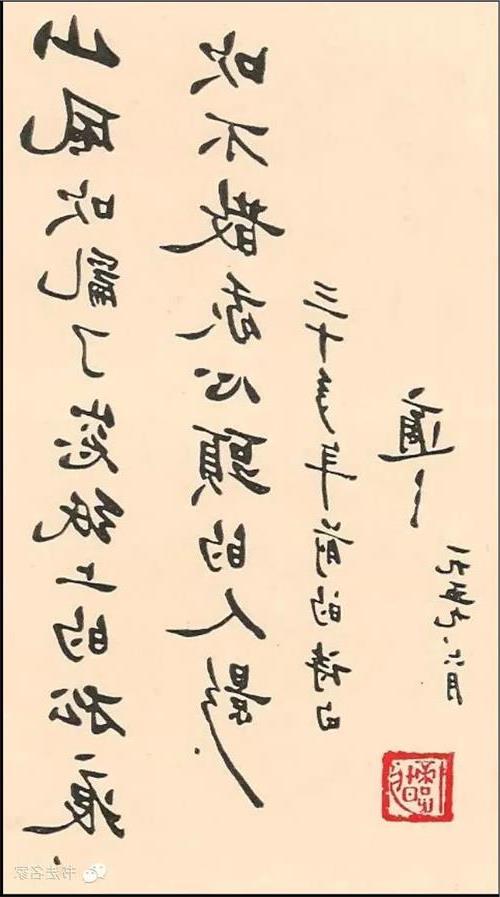

沈曾植书黄庭坚《题郑防画夹五首》之一

沈曾植临魏碑楷书屏局部

张尊军

沈曾植是一个有着双重性格的中国大儒和学界泰斗。他在政治上是保守保皇派,在书法上又是变法创新派。清末民初是一个既杂乱无章又有些散漫自由的时代,沈曾植的一生是在国运日衰与世风日下的泥沼中度过的,他悲剧性地见证了晚清民初所有的凄凉与肃杀。

沈曾植乃清光绪六年(1880年)进士,历任清朝总理衙门章京、外务部员外郎、江西南昌知府、安徽布政使等官职。作为晚清官吏,他是忧世忠君的,王国维在《沈乙庵先生七十寿序》一文指出,沈曾植在政治上“忧世之深,有过于龚(自珍)魏(源)”,尽管主张新政、提倡洋务,但拥戴清皇,还一度支持张勋复辟,民国六年(1917年),张勋复辟时他拜授学部尚书。

沈曾植在辛亥革命后一直隐居上海,直至73岁寿终。

清廷腐败,国运日衰,时局多变,其理想抱负难以实现,政治上的失意、对时局的忧患,更让他始终痛心疾首,难以释怀。为官时,他大部分时间花在政务和学问上,视书法为“余事”。直至晚年弃官后,他才开始潜心书法,寄情书法,衰年变法,将昔日“余事”变为专业,始开创一代书风。正如其门生王蘧常在《忆沈寐叟师》一文写道:“六十四岁(1913年)后始专意写字,至七十三岁去世,用力极勤,遂卓然成为大家。”

沈曾植去世后,其名一度沉寂了半个多世纪,直到20世纪80年代以后才被人提起。但他以超凡的创作实践和书法理论开创了碑帖融合、变古通今的时代书风,成为当代草书的集大成者和一代书法宗师,确是不争的事实。他在清末民初中国书坛上有着举足轻重的历史地位。沙孟海认为沈曾植“开古今书法未有之奇境”(《清代书法概说》);陈振濂把沈曾植与吴昌硕、康有为并列为清末民初三位书坛的巨擘(《现代中国书法史》);沃兴华在《插图本中国书法史》中单列《碑帖结合》一章,全面介绍了沈曾植的书法艺术,并誉其为“当代书法第一人”。

沈曾植生活的时代正值碑学兴盛、帖学式微。追溯其学书渊源,我们可以清晰地看到他的学书历程,他从翁同龢、张裕钊、包世臣,到米芾、黄庭坚、欧阳询、唐人写经,再追溯到钟繇、索靖、汉碑、《流沙坠简》,走了一条由今及古、由专而博、由帖入碑、碑帖融合的书法道路。他是帖学大家,是碑学大家,更是碑帖融合的成功实践者。其书法大致分为三个阶段:

一是1910年以前,为学帖阶段。沈曾植幼承庭训,自幼在“馆阁体”上下过很大的功夫,打下了坚实的书法基础,但现在鲜见其早年书作。他早精帖学,主要受钟繇、欧阳询、黄庭坚和米芾的影响,以晋人行草、唐人楷书为根基,对钟繇致力尤深,长于章草,故其临《淳化阁帖》等“二王”一路草书皆凝重古厚而有隶意。早在中举之后,在京为官之时,他就开始收藏图书、碑帖与书画。他所交往者中多有精于金石考证、喜欢收藏碑刻拓片之人,与当时著名藏书家傅增湘、缪荃孙、张钧衡等往来甚密,编有《海日楼题跋》,记载其收藏宋拓本二十余种,如著名的《淳化阁帖》、“二王”法书等,书画收藏的精品有文徵明、董其昌、唐寅、刘墉等名家之作。

二是1910年至1919年,沈曾植由帖学转入碑派,探索的主旨是碑帖融合。1910年以后,第一阶段成熟的书法风格仅仅延续了一年便被他抛弃,此后没再出现过。他服膺于包世臣铺毫、转指的用笔方法,并在包氏基础上进一步发挥,形成了一套独特的用笔习惯,如抓住转指这一碑派关键笔法,点画多侧锋取势,强化夸张,执笔作书盘旋飞舞,翻折跳荡。

他壮年时还受到张裕钊、翁同龢和唐人写经的影响,刻意经营,功力深厚。1913年之后,沈氏书法开始由帖入碑,中间经历了一个学习黄道周和倪元璐的过程。

王蘧常在《忆沈寐叟师》写道:“先生晚年自行变法,冶碑帖于一炉,又取明黄道周、倪鸿宝(元璐)两家笔法,参分隶而加以变化。”在碑帖融合上,沈曾植独创性地解决了两个问题:其一,在笔法上推崇邓石如和包世臣的“中画圆满之说”,觉得“逆锋行笔颇可玩”,在总结碑学帖学用笔特征之后,用笔方法既重视两端,又强调中端,并提出了碑帖结合用笔十六字方针——“一点一画,意态纵横,偃亚中间,绰有余裕”。

其二,怎样去临摹和借鉴传统书法?他认为要融通名家书法,做到古今杂取、兼容并蓄。这其中,汉代简牍书法无疑是最具兼容特征的书体。1914年,沈氏还研习过《流沙坠简》。

他晚年典型书风的形成主要以《流沙坠简》为基,《流沙坠简》也同时大量出现在他的书论中。可以肯定地说,沙孟海认为沈曾植类似释子悟道,一下子把书学的秘奥豁然贯通了,也即沈曾植成熟书风突变的秘奥就是《流沙坠简》。从1915年起,章草风格的作品开始在沈曾植的题跋中大量出现,由生疏到熟练,逐渐厚重生辣、潇洒飘逸,而写经风格的题跋骤减。此阶段基本奠定了后期碑帖结合的风格,只是用笔结体还比较拘谨。

三是1919年以后,沈曾植广取博收,融汇百家。由帖入碑,熔汉隶、北碑、章草为一炉,参以新发现的西北汉晋简牍及唐人写经,碑帖并治,缤纷披离,尤得力于“二爨”,写字强调变化,抒发胸中之奇,几忘纸笔,心行而已,体势飞动朴茂,个性强烈,自成面目。1921年到1922年是沈曾植生命的最后两年,也是他书法事业的顶峰时期,其书法错综变化,纯于神行,尤以其“沉郁雄宕、奇态横生”的草书著称,书法风格逐渐厚重生辣,趋于成熟,受到当时书法界的推崇。曾熙谓沈曾植草书风格:“工处在拙,妙处在生,胜人处在不稳”,颇为自负的康有为认为“其行草书,高妙奇变,与颜平原(真卿)、杨少师(凝式)争道,超佚于苏(东坡)黄(庭坚)。何况余子”。

按照现代的说法,有为才能有位。沈曾植在清末民初中国书坛上的历史地位,主要取决于他的书法实践和书学贡献。主要有三个方面:

一是求古探幽,精研细雕,形成了新的书法史观。沈曾植虽然未能像康有为那样写出较为系统的书学专论,但他能够辩证思维,在《海日楼题跋》《寐叟题跋》及给一些友人的信札中多有真知灼见的精辟书论,常发前人未发之论。

他自认为书学优于书功,宋代苏东坡曾自豪地说:“吾虽不善书,晓书莫如我”,此话若用于沈曾植也是非常贴切的,在这方面他要比康有为高明许多。沈曾植为学兼及汉宋,于书学既注重考证及相关的历史渊源关系,又注重形质与情理的体会,他强调“穷源竟流”,强调用笔,亦注重形质(异体同势、古今杂形)。

他以卓越书家的真本事、真眼光,与古人对话,神游心驰,想象古人的书写状况,发妙论而无隔阂。面对传统,沈曾植绝不囿于一见,而是上下求索,旁搜远绍,对碑刻和地下文物表现出极大热忱,不仅将它们作为书法艺术的研究对象,为碑帖结合的探索提供了新的借鉴,而且还带动了人们对地下出土资料的发掘、搜集、研究和临创,促进了民间书法的兴起。

同时,他对碑刻甚至帖学拓本鉴赏和研究几近精细,发展了碑学和帖学思想,丰富了书法史学新观点。

1980年,沙孟海先生在《书谱》杂志上提出“碑跋的写手与刻手问题”,引起书学界的广泛讨论。对此,清季书家大多未注意及之。

包世臣、赵之谦、康有为都未看透北碑背后的刻手因素,但沈曾植法眼独具,较早地注意到了碑版的刻手问题。如他在《王基碑跋》中提到“刻手精工,遂令使转笔势,突然毕露”,在北齐《使持节都督元贤墓志跋》中认为“刻手太粗”,在北魏《乐安王元绪墓志跋》中认为“刻工草草”,在隋《杨厉墓志跋》中认为“书道至此,南北一家矣,惜刻工拙耳”。

不仅如此,他对拓本的精确与否也十分关注,如他认为《国学本定武兰亭》“极圆润,而未免轻弱。

然刻手极精,纤锋华见”,认为《旧拓定本兰亭》“刻工亦颇能传之,殆非天水时代良工不办山”,认为《式古堂法帖》“模刻不精,逐致略无神采”等等。沈曾植晚年之所以熔碑帖于一炉,与他能敏锐地感觉到碑帖背后的刻手问题有着很大的关系。

二是慧眼独具,碑帖融合,开创了新的时代书风。进入20世纪,碑学逐渐取代了帖学成为书坛的主流,不久就出现一些流弊,或粗痞或草率,并有规则化和程式化的僵化倾向。改流弊,寻出路,实现碑帖结合,又不是简单的回归与复辟,必须融进时代与个人的审美观念,做一番脱胎换骨的变化和发展。

筚路蓝缕、开启山林的使命自然落到沈曾植肩上。沈曾植站在历史发展的角度上,以开放、务实的态度去审视和借鉴前代的书法传统,揭示北碑南帖的共通之处,视北碑南帖有平等的艺术价值和历史地位。

他主张碑帖结合,不仅坐而论道,更能起而躬行。他一直在努力消解碑、帖之间的对立,弥合之间的差异。这种观念贯穿于他的大量书论中,如跋北魏《女尚书王僧男》:“北碑至此与南帖合矣。

”《敬使君碑跋》:“此碑运锋结字,剧有与定武《兰亭》可相证发者。……世无以北集压南集者,独可以北刻压南刻乎?此碑不独可证《兰亭》,且可证《黄庭》。”跋《伯远帖》:“觉于南北合离,极有会处。”

在创作上,沈曾植穷源究流、兼收并蓄,开创了碑帖融合的一代书风。这种书法符合书法艺术发展规律和社会人文精神的变化,具有极强的生命力和影响力。他作为一时书风之始作俑者,领袖群伦,沾溉四方。其所交游,王国维、张元济、郑孝胥、马一浮、胡朴安等,皆一时硕学,且大多为文人书家;其所友,曾农髯、翁同龢、吴昌硕、李瑞清,皆为书法大家;其所启者,有鼓吹碑学的康有为;其所教,有沪上王蘧常等四十余子。在他的倡导下,后来有许多书法家集合在碑帖结合的大旗下,将中国书法艺术推向了一个新阶段,对20世纪最后20年的新时期书法影响极大,为书法艺术的发展开辟了一片新天地。

三是勇猛精进,兼收并蓄,开创了草书的新天地。依托于考古新发现,清代对书法传统追溯与梳理的第三阶段——草书传统的追溯和梳理,草法的复明最终得以在清末民初由沈曾植主要完成。他把草书分为古隶章草、八分章草和今隶(也即楷书)今草三类:《急就》是古隶章草,《月仪》是八分章草,右军父子则今隶今草也。后来,又在“二王”父子间做出了区分,王献之是今草,而王羲之“心仪古隶章法”,是“草隶”。这已与阮元、李文田等评价王羲之缺少“隶分遗意”拉开了距离,而对二者差异的分析也更具体和深入,还多次对草书的渊源流变进行过梳理。沈曾植对草书渊源流变的梳理还落实到实践上,从而使草法在清末民初复明。故有论者云:“自碑学盛行,书家皆究心篆隶,草书鲜有名家者。自公(沈曾植)出而草法复明。”

刘熙载认为,章草和今草最好不要混用。但值得注意的是,明代宋克正是二者混用,创造了自己独特的风格。沈曾植亦是如此。他的高明之处是借鉴章草、隶书、简牍、行、草、楷诸体的笔意和笔势介入其间,以己意贯穿其中而获得一种新的创造,使通篇缤纷离披,亦古亦今。

他在书学上没有像包世臣那样钻牛角尖,而是主张古今融合、南北相济、以期相生相发的境界。在实践上,沈曾植大胆改造传统的笔触和程式用笔,突破传统的笔笔中锋、藏锋使转的限制,巧用卧笔中锋和绞锋,彰显毛笔特有的各种基调,方圆结合,将浑厚凝重与凌厉张扬两种对立的因素有机统一起来。

同时沈曾植在入纸深度上也进行了探索,他用卧笔中锋、绞锋和偏侧锋交替入纸,摆脱了纯中锋入纸带来的单调程式,呈现出欲行还涩的艰辛感和百折不饶的执着感。

在结体上他进一步夸张,右上角锐角高耸,雄奇高古;横势突逸,宽博开张,跌宕起伏,险峻拗峭。在章法上他把疏密、大小、正侧、枯湿和浓淡等各种对比因素有机统一起来,回环艰涩,纠合冲突,内心郁痛,人生失意之不羁及风骨铮铮立现。

沈曾植融汇碑帖之学,博取厚积,复明草法,复兴沉寂多年的草书,开拓了草书的发展道路,“开书学新境界”(沙孟海语)。陈振濂说:“沈曾植的成功在于,他不再简单地以篆隶北碑的外在体势去模仿清代中期以来的传统,而是把篆隶北碑中的刚健、雄强、质实的阳刚精神,从原有的书体、笔法形骸中提取出来,倾注到一个完全相异的行草书类型中去,这是从本质上发展了碑学一系列的成果,光大了前贤的有限疆域。

也许直到沈曾植成功之时,我们才可说北碑精神呈现出一种全范围的审美涵义,它不仅仅作为一个风格流派而存在,更作为一种本质精神而存在。风格流派规定了它只能局限于篆隶北碑的自身类型,而本质精神却可以把它推向在历史上并不相关的草书。

依托于前人碑帖论争的成果,并借鉴出土的书法新资料,清末民初以后,形成了一个以沈曾植、王世镗、于右任、章士钊、胡小石、郑诵先、王蘧常等为代表的以章草为主要创作风格的蔚为大观的群体,始作俑者便是沈曾植。”沈曾植无疑开启了草书的新篇章。

沈曾植作为晚清民初硕儒,凭借过人的学识和修养,在书法实践和书学理论上做出了非凡的成就,开创一代新风,影响波及至今。