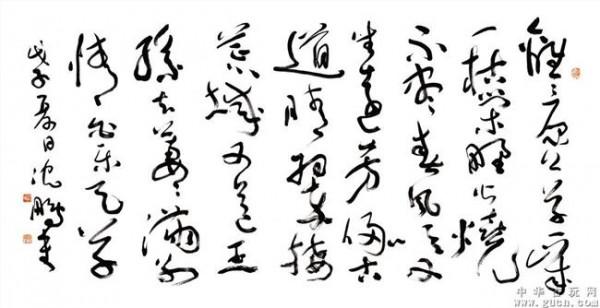

曹宝麟书法如何 曹宝麟怒怼的刘炳森 书法到底怎么样?

2005年的中国书坛,有两个人物无论如何都是绕不过去的:一是启功先生的仙逝,二是刘炳森先生的病逝。这两位人物的去世,不仅导致了书坛资源的严重流失,而且引来了民间的广泛争议。

当然,关于启功先生的争议明显要小得多,因为大家对启老评价的共识要大于分歧,而对刘炳森先生则是分歧大于共识。刘炳森先生病逝引起书坛震荡的原因就是导致书协换届的骤然变化,因为若刘炳森先生在世,无论如何,书协主席都非他莫属。然而,刘炳森先生的去世给书协换届罩上了层层迷雾,传言纷飞,版本众多。

关于刘炳森先生的讨论,一度成为敏感话题,甚至在网络上都是个敏感话题,就更别说平面书法媒体了,无论是在刘炳森在世时还是去世后,几乎都没有人敢公开地在平面媒体批评其书法艺术(而只能私下里讨论),而唯一打破这个沉默的,仍然是上海的《书法》杂志。

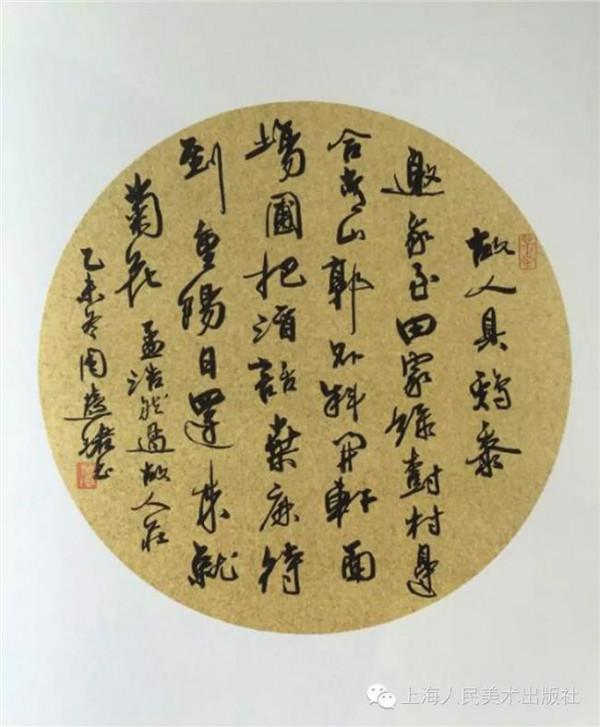

就在刘炳森先生去世后不久,上海的《书法》杂志就陆续做了一些刘炳森的专题,这个专题在形式上其实与其他书法媒体的刘炳森专题并没有本质的区别,但是在内容和品质上却大有区别,那就是,上海的《书法》杂志敢于挑起学术批评的大旗,能够在尊重客观事实、不搞人身攻击的前提下,对刘炳森先生的书法艺术进行客观、公正的批评。

我认为这种艺术、学术的批评在任何时代任何地方任何领域都是值得提倡的。

关于其为人,由于我与刘炳森先生并无直接交往,所以不便评价。但从另一些人的反映中大致可知,刘炳森先生为人谦和、诚恳,不摆架子,而且具有忘我的工作精神,我想,任何和刘炳森先生接触过的人恐怕更为了解其人格品性。

但是有一点我不得不提及,刘炳森先生与张飙先生共事时,其对“流行书风”、“丑书”及其代表性书家的非理性批判,无论从艺术、学术角度还是从书协领导这个角度都是存在着值得商榷之处的。如果说“流行书风”本身是好的,那么去打压它就是一种违背艺术、违背学术的行为;如果说“流行书风”本身是不好的,那么也应该从学术角度去批判它,而不是通过权力斗争去压制它。

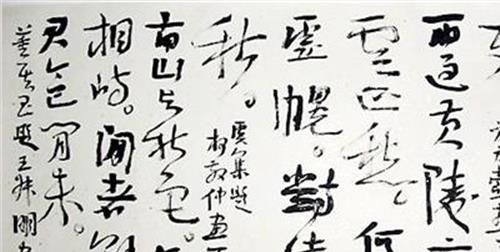

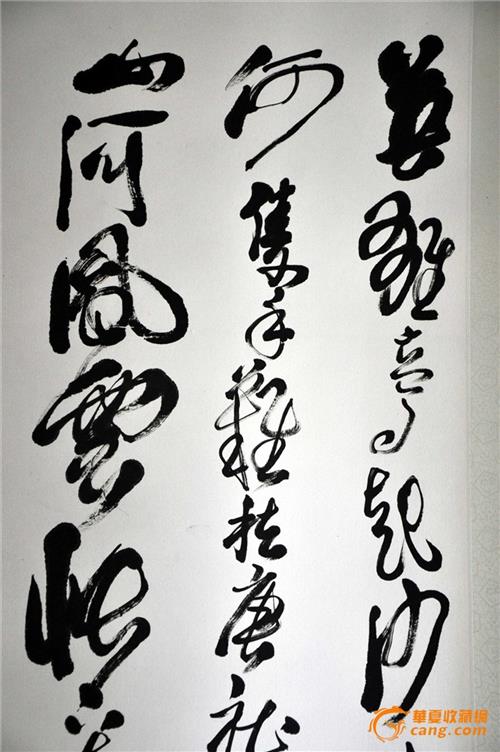

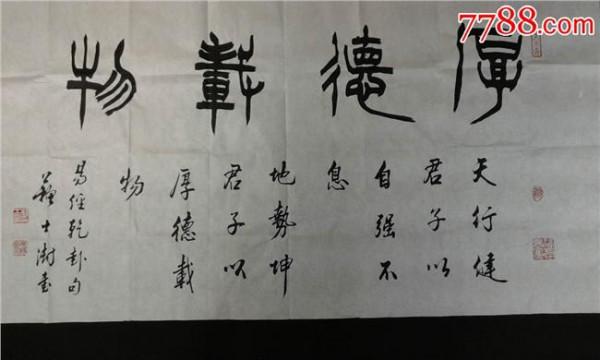

关于其书法,刘炳森先生的书法造诣主要表现在隶书上,当然在其他书体上也有所贡献。从隶书的发展分期来讲,汉代既是隶书的勃兴时期,又是隶书的高峰时期,汉代之后一直到清代中期以前,中国的隶书发展水平基本处于停滞状态,甚至有倒退的迹象,直到清代碑学的复兴,才使得隶书水平取得了根本性的突破,我们可以发现,清代隶书大家几乎都是碑学大师,如伊秉绶、陈鸿寿、黄易、邓石如、赵之谦等等,其中以伊秉绶为最。

而清代以后直到今天,虽然碑学一直在倡导,但是在隶书造诣上并没有突破清代的发展水平,虽然当代隶书家举不胜数,但是要论开宗立派,这几乎是不存在的。

若抛开隶书发展历史,单从横向上说,刘炳森的隶书或可自成一体,但仅仅是自成一体而不是自成一家。

称“炳森隶”未尝不可,但是要论其艺术格调,我以为总体是不高的或者说其艺术格调是有待进一步提升的。但是遗憾的是,刘炳森先生并没有等到这一时刻就已驾鹤西去,给书坛留下遗憾。这是从横向上来说的。

从纵向上来说,即把刘炳森先生的隶书艺术放到整个中国隶书史来说,则更不足观,就即便是马一浮这样的不以书法名世而以学术名世的学术大家的隶书艺术,也远胜于刘炳森先生的隶书艺术(甚至根本就不在一个档次上),更惶论超过清代水准了。所以,任何人为地拔高刘炳森先生的书法水平或历史地位的做法,都是有违历史的,既不符合历史事实,甚至也是对刘炳森先生的一种不尊重。

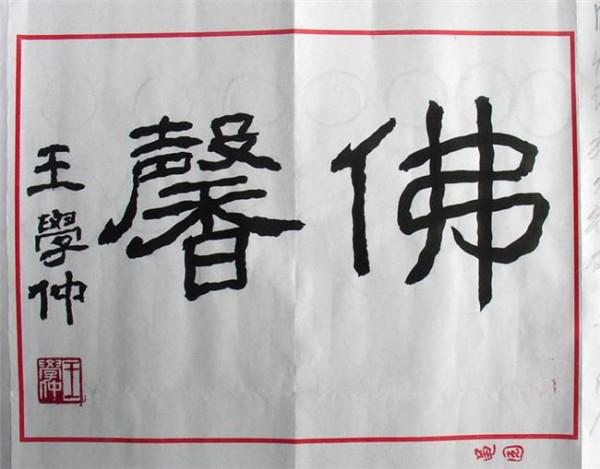

然而,有一个奇怪的现象就是,为什么刘炳森先生那种格调不高的隶书却能赢得大众的喜爱,而且价格居高不下(现在其书法价格已明显下降)?这个问题我在前面一系列的文章中的一些学术观点已经详细阐述过,余不多赘述。但我要补充一点的是,刘炳森先生的隶书之所以能赢得大众的喜爱,还有以下几点原因:一是其隶书笔画简单、变化较少,方便易学;二是其隶书表面看起来美观大方,适合做“实用书法”,所以大众喜欢;三是其社会地位、个人影响深远,名望较高。

此三点,足可以使其隶书价格居高不下,这也是中国社会的独特之处。另外有一点我不得不说的是,中国虽然喜欢书法的人比较多,但真正懂书法的却并不多,连一些自称为书法家的人都不懂书法,就更别提普通大众了。懂书法的人未必有写书法的人多。所以,刘炳森先生的走红并不意味着其作品的艺术水准的上乘。这种现象其实在当代书坛已经成为普遍现象了。不足为怪也。

其实,作为一个当下较有影响力的书法家,刘炳森先生何尝不知道自己的艺术水准,又何尝不想提高自己的艺术水准?但是,问题的关键就在于,刘炳森先生或许也时常会陷入一个深刻的悖论与困惑之中:不断提高自己的书艺水平、不断变换自己的书法风格,这是作为一个艺术家最起码的要求;然而,作为一个已经获得公众认可的艺术家,他也深知道,他的“炳森隶”已经定型,已经获得公众认可,不能再轻易变换面貌,如果他再提升、再变化自己的艺术风格,那么公众就可能会不认可,甚至直接影响到其作品的市场价格。

所以,深知这一奥妙的刘炳森先生,宁可牺牲艺术性这个代价,也不愿以改换艺术面貌而影响其作品价格。