冯象翻译 冯象:翻译是一个诠释的过程

室内有些闷。讲座完,冯象鼻尖有亮光、脸泛微红。大学生上前要求签字合影,他一本一本签完,然后立起来,在每一帧定格里微笑。一位翌日约访的记者对预定时间有些为难,他轻声慢语跟人商量,尽量凑对方时间。

当晚与友人聚餐,冯棉(华师大哲学系教授)、冯象兄弟选了绍兴黄酒(父亲当年在丽娃河畔的最爱之一),且是不喜甜不加姜丝的老派喝法。当年下乡“饿酒”,冯象曾用医用酒精兑水喝。

告别时风起,冯象从包里取出一顶绿色线帽,戴好,往少年时的居住地慢慢走过去——那一刻,他能否依稀望见起舞的苏格拉底?

冯象,上海人,1968年赴云南接受“再教育”;1977年考入昆明师范学院外语系;1982年,考入北京大学西语系,获英美文学硕士。1984年,经美国哈佛-燕京基金会选拔,赴哈佛大学英语系,攻读英美文学,获中古文学博士学位。

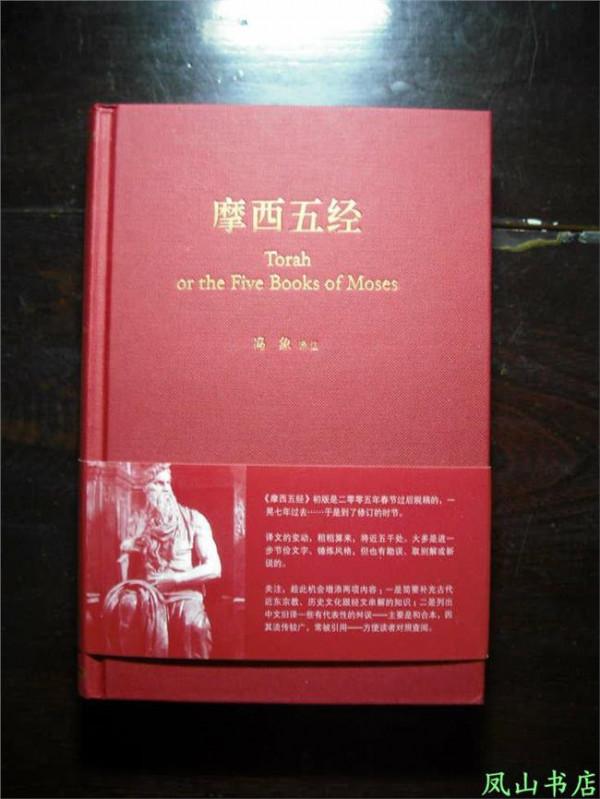

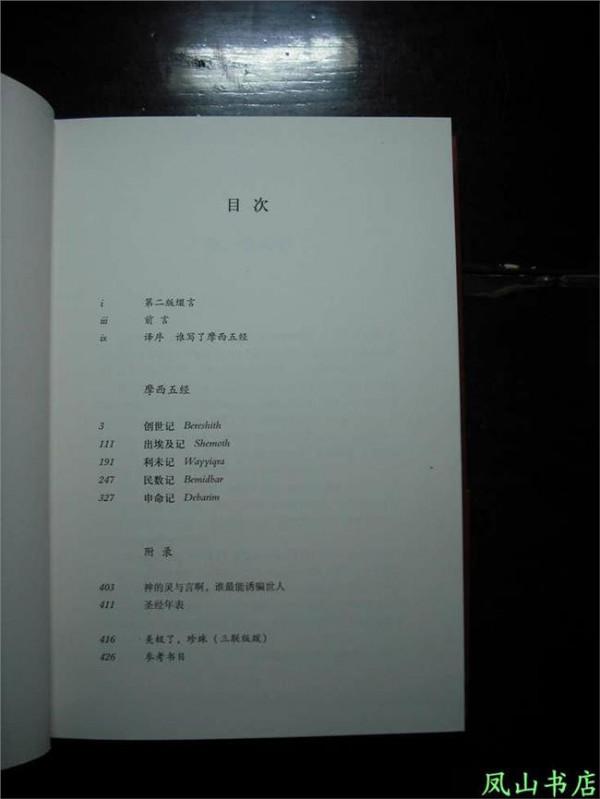

1990年考入耶鲁大学法学院,1993年获法律博士。1993-1999年,冯先生受聘香港大学法律系。1999-2000年,冯先生受聘哈佛大学法学院,任访问教授。现为北京大学法学院兼职教授。冯先生学贯中西,其著作有:《贝奥武甫:古英语史诗》《中国知识产权》《木腿正义》《玻璃岛》《政法笔记》《创世纪:传说与译注》等。

程序是公正的 最低限度的保障

记者(以下简称“记”):在《好律师能不能也是好人》中,您为我们解读了辛普森案这枚硬币的两面。打个比方——排队买紧俏商品,为了公平公正,红袖章老伯伯请大家遵守规则:不许插队,不许带买,大家很听话;但最后商家无货可售或出售假劣,大家仅仅学会了怎么排队,然后还被告知:学会排队是很要紧的,因为以后可以再排别的队。

所以,事隔多年,我还是想问:到底是程序正义这种形式重要,还是人们扬善惩恶的愿望重要?“正义失败了,但在体制层面抽象地促进了法治”,是不是一种辩术?

冯象(以下简称“冯”):简单说来,程序就是办事的顺序、规则。我们盖房子、做学问,都需要遵守一定的程序,否则容易出错,影响效率。你举的那个例子也说明问题:排队购买紧俏商品,红袖章老伯伯维持秩序,不许夹塞,不许代买。为什么?为了避免拥挤混乱,不让力气大的不讲理的钻空子、欺负弱小。在此意义上,程序是公正的最低限度的保障,虽然紧俏商品有限,排在后面的人可能买不到,因而浪费了时间精力,甚至失去别的机会。

但是,法律程序有所不同,其基础是政治权力乃至国家暴力介入的制度性安排。通常情况下,老百姓希望并且相信,政府和国家应能主持公道即伸张实质正义。所以权势者或其雇佣的律师钻程序的空子,利用程序手段阻挠、破坏或延宕正义的实现,老百姓就会不满,要骂人,“丧失理性”。

于是在制度上就需要有个说法,一种“学理”或信仰的解释,来安抚他们。所以法治化的社会控制必然有繁复抽象、渲染技术的一面,古今中外皆然。与之相关,还有一个法律人的职业化或精英化问题,是法律人集团一直关心的。

就是如何限制法学院、系的规模和数量,加高律师和法官资格的门槛,以使法律人的职业训练和工作伦理跟普通人拉开距离,能够以严格的行业规范和道德自律为条件,向国家换取执业垄断和司法独立。惟有这样,才能把程序正义建立起来,再充分意识形态化,让老百姓接受。

法治的另一面,则是古人所谓“治吏”或“御臣”,即法律对官员和权势者的约束,或实质上的“法律面前人人平等”。这一面如果软弱,具体的表现,便是反腐败的不力。但这问题不是中国独有的,而是当今世界多数国家和地区的通病,不论民主宪政、资本主义与否,也不论官员是否享有“高薪养廉”的特权。

高薪养廉,自然是“肉食者”编造的神话。自古清官穷、贪官富;而且越富越贪,不会餍足。近年抓起来公布罪行的那些贪官,有哪个是因为收入太低、“心理不平衡”或“制度不健全”才堕落的?

张爱玲的老上海故事 对我没有吸引力

记:《墙与诗》中,听您解读哈金,想到同在美国的北岛和隐居激流岛的顾城,您如何看他们后期的作品?您对《红楼梦》、鲁迅、张爱玲,怎么看?现在活着的中国作家里,您最喜欢谁的作品?

冯:我是西学出身,长期在美国生活,国内的小说戏剧,多年没看了,没时间,因此说不上喜欢或不喜欢哪个作家。但由于文学圈子里的熟人多,道听途说,得知一点花絮八卦。偶尔也应朋友邀请,或者遇上有兴趣的题目,写一两篇评论。

不过,20世纪的白话新诗我下了点功夫,研究格律和现代汉语的音韵节奏、欧化句式等问题。从郭沫若《女神》到戴望舒、艾青,从食指、海子到世纪之交的“新新人类”,都读。现在回国讲学,遇上年轻诗人还一块儿泡吧喝酒,念他们的新作。

你问对张爱玲、顾城等人的看法。顾城早期的东西好,有童趣。假如当初他停下来写故事,或许会成为优秀的儿童文学作家。而这一块是现代中国文学的弱项。你想,需求那么大,却少有给孩子们讲故事的人才,这民族一定是遭遇了什么不幸。童趣是天生的,教不会,学不来。日本人这方面比中国人强,各门艺术包括民间工艺都能表现童趣。所以他们的动画片做得好,比迪斯尼的还要好。这是我的一个美国“教女”告诉我的,小观众自个儿的评价。

张爱玲文字警策、造句精巧。据说她看书喜欢拿一支笔删改别人的句子,用这个方法训练语感,是个风格意识极强的作家,对《红楼梦》也有独到的见解。可是她的故事对我没有吸引力。旧上海和老香港那些小人物的心态、声腔、做派和出没的场所,我太知道了,不觉得新鲜。

我的译经跟重建西学 或解决社会问题无关

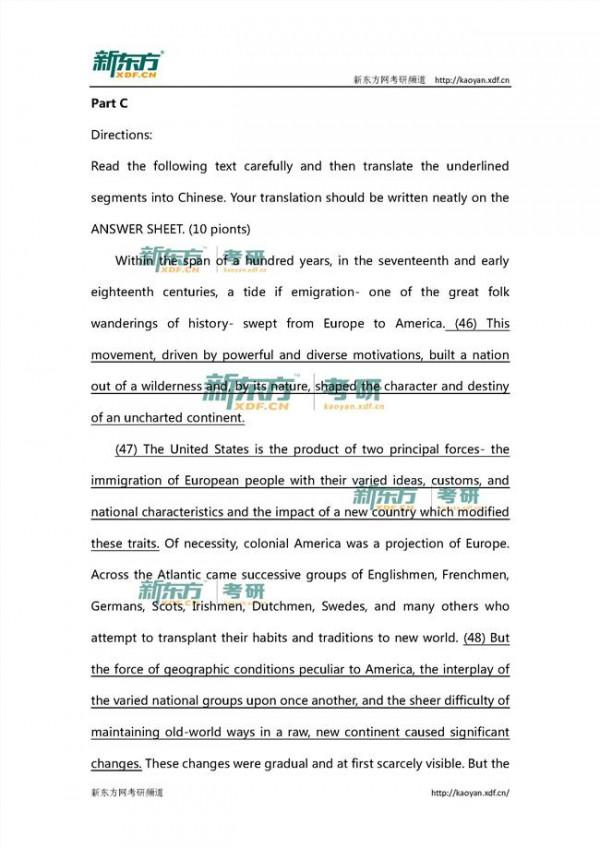

记:“我们必须重建西学”背后,是否意味着民末清初以降,中国人在向西方拿来的过程中发生的误读或有意识的曲解,已经到了不得不改的地步?重译《圣经》是不是您选择的一个起点?

冯:“重建”是我在一封信上说的,收在增订版《木腿正义》,但我的意思并非指前人向西方学习,误读或曲解了什么。那是不可避免的;何况创新有时候就是因误读而起、从曲解出发而成功的。90年代以来西学之衰落,除了政治和文化生态变迁的影响,还连着高等教育和学界的腐败。

如钱学森先生一针见血指出的,大学走了歪道。中国人办教育,20世纪上半叶举世瞩目的成就,现在通通丢掉了,一律奉行长官意志,“数目字”管理。将来如何推倒重来,扫除垃圾,回归正路,我们这一代怕是不行了,既得利益者太多。看下一两代人吧,也许他们受够了损害,能抓住机会,拿出勇气和政治智慧,迫使“肉食者”及其共谋者让步。

但是,译经跟重建西学或解决社会问题无关,纯粹是出于学术和文学兴趣。

佛学博大精深 我是外行

记:陈寅恪先生曾指出佛经翻译中存在很多问题。您认为宗教经典翻译中的错误,是个多大的问题?对于千百年来人们的信仰和修为,有什么影响?您对《圣经》、佛教经典和《古兰经》,做过一些比较吗?

冯:世界主要宗教当中,佛教对中国传统思想的影响最大。前辈学者,凡受过传统教育的,对佛经都有些研究。“文革”以前和“文革”过后,先父常接待外宾——那时候上海人还少见多怪,南京路上常围观外国人——好些是来访的佛教界人士,他少不了陪同参观寺庙,谈论些佛学和经文典故。回家就着绍兴老酒,兴致上来,也跟我们说说。所以佛经故事我很早就有兴趣,读过一些。但佛学博大精深,经文浩如烟海,我是外行。

佛经汉译,大概也有不少错漏,陈寅恪先生等先贤指出过。但译本有舛误,一般不会影响宗教的传播。人们信教,是因为内心有所觉悟而皈依,或者生活陷于迷惘痛苦,无所依凭,欲寻求真理。所以教士布道,都是说些浅显的道理,跟学术讨论是两码事。

如今荧屏上那些风靡全国的“心灵鸡汤”节目,也是这样;出点差错,甚至误读了经典,也无关紧要。只消观众看了高兴,对人生增强信心,“爽”了就好。考订文字、辨析义理,是学者和经师的任务,不是普通读者和信众关心的。

至于经文载体语言的神圣,历史上只有少数几种语言获得这一待遇。例如埃及的圣书(象形)文字,古人以为是神明所赐,故而须由祭司和专职文书来书写、解读、保管文献。《圣经》的希伯来文和《古兰经》的阿拉伯文,传统上也享有极高的尊崇,因为这两种文字直接承载了神的启示,所传经文则是那启示的完满无误的记录。

而基督教《新约》的希腊普通话(koine),则同欧洲的其他语言一样,没有那般神圣,因为耶稣福音的原话,是公元初年巴勒斯坦犹太人的母语亚兰语,门徒们译成希腊文传世,已经跟“天国圣言”隔了两层。

《圣经》汉译,除了研习原文善本、琢磨西文经典译本,还应当参考《古兰经》。《宽宽信箱》里讲海枣与凤凰那一篇,我就核对了几种英译《古兰经》和马子实(马坚)先生的汉译,并请教通晓阿拉伯语熟悉中东风俗名物的专家,从而确定和合本等旧译的舛错。

我没有回忆 “文革”的资格

记:您说过云南那段生活(1969-1982)“不是往事,是现在,时不时就在眼前”。幸存,远行,生活在别处。您有没有写过回忆云南知青生活的文字?很多知青抱怨那段日子,您对那段生活是一种什么感情?

冯:1966年5月“文革”爆发,我只是个毛孩子,初一学生。跟着高中生外出“串联”,步行“长征”,看大字报,能懂什么革命?我没有回忆“文革”的资格。那个大时代“十年浩劫”的风云人物好些还健在,应该请他们回忆,保存史料。诚然,“文革”中各人有各人的经历,无论造反、保皇还是逍遥,都有精彩的故事,都值得写下。或如巴金老人提议的,造一个纪念馆或图书馆,让后人受教育,总结教训,永远铭记。

不写还有一个理由。回忆录、随想录之类是老人的专长,不到岁数就忆旧,我觉得别扭,而且极易浪费了文学素材。前些年到北京讲学,在三联书店楼上的咖啡厅会友,吴彬大姐推荐钱宾四(钱穆)先生一本小书《八十忆双亲/师友杂忆》。我在返程飞机上一口气读完,真是诚笃隽永之至。那种阅尽人世沧桑的素朴文字,只有学问做通了上了岁数的人才能驾驭。大概这就是孔子所谓“从心所欲,不逾矩”的境界吧。