司徒雷登回忆录 司徒雷登回来了

司徒雷登大概是中国人最耳熟能详的美国人之一。然而这是个熟悉的陌生人。

撰稿·汪伟(记者)

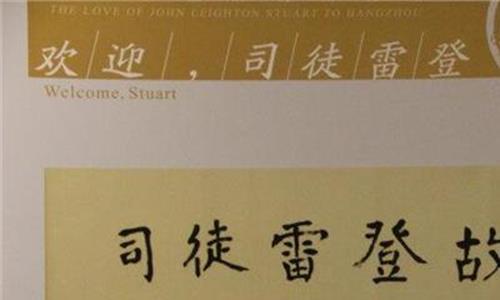

司徒雷登又回来了。

2008年11月17日,在杭州北部的一座公墓里,举行了司徒雷登的骨灰安葬仪式。参与仪式的有美国驻华大使和杭州市副市长。落成的黑色碑铭旁边有白色的十字架雕塑。

碑铭上有司徒雷登的像,并写有中英文碑文:

司徒雷登

燕京大学首任校长

这时候,距离司徒雷登离开中国和毛泽东发表著名的文章《别了,司徒雷登》,已经过去了59年;距离燕京大学解散已经56年;而距司徒雷登去世,也有46年了。

司徒雷登的遗愿

参加骨灰安放仪式的除了中美两国的官员、少数媒体之外,就是一些老人。有一些老人是代表燕京大学校友会,而傅履仁则是司徒雷登的遗嘱执行人。

年届七旬的傅履仁是司徒雷登生前秘书和助手傅泾波的儿子,也是司徒雷登的骨灰回归中国安葬的主要推手。为这一天,傅泾波和他的子女们努力了46年。

1949年8月2日,司徒雷登离开中国,当年12月1日因中风而半身瘫痪。1962年9月19日去世前,他一直和傅泾波一家生活在一起,由傅家照顾他的日常生活和饮食起居。1955年8月1日,79岁的司徒雷登立下遗嘱,指令他身故后“将遗体火化”,并特别指明,“如有可能我的骨灰应安葬于中国北平燕京大学之墓地,与吾妻遗体为邻”。

司徒雷登的妻子艾琳·司徒雷登1926年病逝于北京,安葬在燕京大学墓地。司徒雷登身后,傅泾波一直为将他落葬燕园而奔走。1971年基辛格访华和1972年尼克松访华之间,为了了解中国的情况,美国政府曾组织了一批学者和社会活动家到中国访问,其中有傅家的小女儿傅海澜。傅泾波让女儿带了一封信给周恩来,信中表达了他想回国看看的愿望。

北京大学副校长郝平所著《司徒雷登与中国》一书中说,1973年,应周恩来的秘密邀请,傅泾波重返中国,在北京住了10个月,1984年,傅泾波再次回国访问,见到了杨尚昆。傅泾波两次都提出司徒雷登的骨灰安葬事宜,但都没有得到明确答复。

1986年,傅泾波再次托中国驻美大使韩叙转交一信给邓小平,其中提到骨灰安葬和将1946年周恩来送给司徒雷登的一只花瓶归还中国这两件事。两件事都是司徒生前的愿望。

但傅泾波有生之年终于没有看到司徒雷登所托成为现实。1986年夏,有关部门经过协商,并报中共中央书记处批准,同意接受花瓶,将其存放在南京梅园新村;同意司徒雷登的骨灰以原燕京大学校长名义安葬于未名湖畔的临湖轩。

8月,傅泾波收到了北京大学的公函。其时傅泾波已经86岁高龄,身体欠佳,加上需要一段时间设计和加工墓碑,他决定次年5月将司徒雷登的骨灰送回北京。但其间事情起了变化。11月,他写信给朋友说,北京大学有人反对此事。1987年4月,驻美大使馆正式通知傅泾波,骨灰安放仪式暂缓办理。

燕京大学校友国仲元此次也参加了司徒雷登的骨灰安放仪式。国仲元曾出任中国驻美使馆工作人员,与傅泾波一家交往较多,曾经为杭州司徒雷登故居充实文物牵线搭桥。1987年,他陪同驻美使馆参赞倪孟雄一起去傅家,年迈的傅泾波用期待的眼神看着来人,双方寒暄良久,都不忍把骨灰安葬一事发生变故的消息告诉傅泾波。

国仲元回忆说,傅泾波一直沉默,直到听到倪孟雄说出落葬一事不得不“暂时缓办”,才平静地说了四个字:我能理解。

一年后,傅泾波让女儿将花瓶送回了中国。又过了5个月,傅泾波在美国去世了。

46年努力

傅泾波生于1900年,出身于清贵族家庭,性格早熟而交往庞杂,一生在各种政治势力之间折冲周旋。1922年,傅泾波开始为司徒雷登工作,并受洗为基督徒,为他施洗的就是司徒雷登本人。司徒雷登出任驻华大使的时候,傅泾波既不是美国人,也不是美国大使馆的雇员,他的工资由司徒雷登私人支付,却对司徒雷登有莫大的影响力。外界将他视作司徒雷登的私人顾问。

司徒雷登声名显赫时,别人对他追随在侧曾有非议,但司徒雷登政坛失势、老病缠身时,傅泾波照顾他13年,养老送终,情同父子,这种传奇般的行为令人感佩。种种流言不攻自破。

将司徒雷登的骨灰送回燕园,是这个关于“忠诚”的传奇的最后一笔。但谋事在人,成事在天,傅泾波对此并无自信。1986年,傅泾波在给燕京大学校友林孟熹的信中谈到司徒雷登的遗愿时说,“我年迈苍苍,精神与物质力量接近末日,自然努力应付,但时间多少唯天晓得,所以常想到吾弟应代我负起这十字架。”

傅泾波去世10年之后,中美关系渐渐打破了僵局。1997年江泽民访美和1998年克林顿访华,将中美关系提升到了新的高度。司徒雷登的骨灰安放一事终于也有了新进展。1999年,林孟熹得到消息,北京大学应有关部门的要求,就司徒雷登骨灰安葬到燕园一事进行了研究,认为按照人道主义的原则应予同意,但宜低调进行。然而不久之后,中国驻贝尔格莱德大使馆遭到美国轰炸,中美关系再次跌倒冰点。骨灰安放一事再次功亏一篑。

从那时到司徒雷登的骨灰终于落葬在杭州,又一个10年过去了。傅泾波最小的儿子傅履仁也已经74岁了。为此事出力甚多的燕京大学校友,也大多是垂垂老者。1952年院系调整的时候,燕京大学被解散,北京大学迁入燕园。这样算来,最后一届燕京学生也应该是70岁上下的老人了。

落葬在杭州并不违背司徒本人的意愿。在他的遗嘱里,司徒雷登说,如果安葬在燕园的遗愿“证实不可能,则上述骨灰可安葬于其他任何地方,此种决定及变更之选择由我的朋友和同事菲力傅及其妻子作出。目前我与彼等在其住所一同生活,我的儿子小约翰·司徒雷登需执行他们的绝对性之决定”。

菲力傅就是傅泾波。他以父传子继的方式,把实现司徒雷登遗愿的“十字架”,传到他的子女身上。

司徒落葬之前,他遗留在傅家的遗物陆续由傅泾波的子女整理出来,并交由杭州司徒雷登故居保存展出。

在杭州城北繁华的武林广场附近,有一条又短又狭窄的弄堂,路牌上写明,这条弄堂叫“耶稣堂弄”。司徒雷登故居是一栋两层建筑,每层各有四个房间,掩没在耶稣堂弄四周的居民楼之间。南弄堂口有一座建筑是基督教“天水堂”。这里原是司徒雷登的父亲司徒约翰在杭州传教时兴建的。弄堂里现在立有司徒雷登的半身塑像。

杭州与司徒家族的关系非常紧密。司徒约翰的四个儿子中,除了最小的儿子罗伯特7岁就夭折在了中国,其他三个:雷登、大卫和华伦都是传教士,并且都选择了在中国传教。1909年,二儿子大卫因打猎时猎枪走火而亡故,葬在西湖旁边的九里松外国墓地;司徒约翰本人1913年逝世于杭州,由司徒雷登将他葬在大卫墓旁。

1924年,司徒雷登的母亲过世,司徒雷登仍然把母亲送回杭州,安葬在弟弟和父亲一起。二弟华伦曾在司徒雷登参与筹建的之江大学和他曾经任教的金陵神学院任教,还当过一段时间的之江大学校长,1927年才回美国。

杭州名人纪念馆研究室主任沈建中介绍说,九里松司徒家族的墓地已经变成了一片茶园,只有一个墓亭提示这段历史。之江大学校园现在是浙江大学之江校区。与司徒雷登关系密切的杭州基督教青年会,旧址仍在。

不止是杭州已经沧海桑田。记者曾去探访司徒雷登夫人的墓地。她去世那天正逢燕京大学新校舍落成,举校迁入燕园,所以她是燕京大学墓地中的第一个安息者。据燕京大学校友会的老校友指点,墓地原址在北京大学东门外的一个教师宿舍区内。

在北大方正的两栋大楼后面,教师宿舍区有多栋楼房,楼与楼之间栽了若干松树和竹子,但地势低平,完全看不出墓地所在。事实上,在几十年前,小区尚未兴建的时候,墓地中的墓葬都已经迁走。艾琳·司徒雷登的墓葬多年来虽经多方查找,也一直没有找到。

20世纪对于中国而言是一个极其动荡的世纪,这些变化也许并不令人吃惊。只是要完全弄明白司徒雷登落葬杭州的曲折过程,或许还尚待一段时日。

一段鲜为人知的历史

尽管《别了,司徒雷登》给司徒雷登定性为“美国侵略政策彻底失败的象征”,但有一段历史很少为人所知:司徒雷登曾经为美国政府承认新中国做过努力。这段历史近年才因为林孟熹、郝平等人的考证而浮出水面。

从1949年4月24日解放军接管南京,到8月2日司徒雷登离开中国的这段时间里,司徒雷登拒绝了国民党政府总统李宗仁要求美国大使馆南迁的要求,一直留在南京,观察局势发展。他的日记显示,南京一被接管,他就着手起草承认中共的备忘录,准备促使美国承认共产党政权。

事情当然是双向的。渡江战役之前,周恩来亲自点将,指定燕京学生、“文革”后出任外交部长的黄华到南京军管会主管外事。黄华的重要职责是通过与司徒雷登的接触,了解美国政府的立场。黄华赴任后不久,司徒雷登派傅泾波去见黄,表示愿意与他见面。

1949年5月10,毛泽东致电中共南京市委,就黄华与司徒会面时的立场、态度和措辞等事项,提出7点意见。黄华接到指示后3天,即以私人身份去美国大使官邸拜访了司徒。此后的一个月中,双方互访有5次之多。

6月,司徒雷登向黄华表示,他想到北京看看燕京大学,并与周恩来会面。此事汇报到中共中央后,毛泽东和周恩来都表示首肯。燕京大学校长陆志韦给司徒写信,转达中共领导人同意他访问燕京的意思。黄华也通知司徒,可以安排他与中共领导人会面。

万事俱备,只欠美国政府的指示。但华盛顿7月2日来电,指示司徒7月25日之前必须赶回华盛顿,且不要赴北京,以免引起国际议论;7月20日,华盛顿又指示司徒雷登离开中国之前去一趟广州。司徒雷登没有履行这个指令,反而再次申请去北京。黄华次日又转达了中共领导人希望他北上的讯息,但司徒终于在25日收到电报,指令他务必于8月2日之前离开中国。

据说,傅泾波曾力主司徒雷登“先斩后奏”,不待批准,自行前往北京与中共领导人会面。但司徒没有采纳这个建议。

熟悉的陌生人

1949年8月5日,司徒雷登还在返美途中,美国政府发表了中国问题白皮书。白皮书由美国国务卿艾奇逊主编,厚达1054页、超过100万字,回顾了19世纪末以来,尤其是1944年到1949年间的美国对华政策。其中五分之四是资料,披露了各种文件,包括司徒雷登任驻华大使时期撰写的中国形势的报告。司徒雷登为这种不合常规的做法所震惊,也感到十分被动。

白皮书的初衷之一是平息国会和民众中对美国政府对华政策失败的质疑。发表之后各方反应强烈。毛泽东亲自为新华社撰写了五篇社论,批判白皮书,《别了,司徒雷登》是第二篇,也是最著名和流传最广的一篇。

文章说,“司徒雷登是一个在中国出生的美国人,在中国有广泛的社会联系,在中国办过多年的教会学校,在抗日时期坐过日本的监狱,平素装着爱美国也爱中国,颇能迷惑一部分中国人”。文章这篇文章多年见于义务教育阶段的语文课本,司徒雷登因此大概是中国人最耳熟能详的美国人之一。然而这是个熟悉的陌生人。

他回到美国之后的生活更加不为人所知。司徒一生简朴,素无积蓄,由于没有在美国国内工作,也没有社会保险。他1952年辞去大使职务后,生活来源仅有亚洲基督教高等教育联合理事会每个月发给的600美元退休金。

他晚年真正念念不忘的是他亲手创办的燕京大学。虽然杭州墓地上的碑文极尽简略,而且燕京大学也不复存在,但这所只存在了33年的大学,1949年后评出了56个院士。仅此一点,司徒就可以问心无愧地安息在中国的土地上了。-