柳宗元的资料 当陶渊明柳宗元司马迁徐渭遇到“偏”与“正”

不知读者是否有过和我同样的体会:看一些电影电视或读某些小说什么的,对主角过目即忘,而对某个配角却久久不能忘怀。次数多了,便觉得这不仅可思议,而且还可推而广之。再留心一下,发现这还是世间一个有一定普遍性的现象呢。

如《桃花源记》,原本不过是“诗序”即《桃花源诗》的一个说明。在陶渊明那儿,《桃花源诗》是主要的,是“正”;而《桃花源记》则是次要的,是“偏”。就像白居易的《卖炭翁》是“正”、其诗前小序“苦宫市也”这四个字是“偏”一样。

但是后来,《桃花源记》几乎成了读书人皆能背诵的名篇,而《桃花源诗》在公众范围内却没有几个人知道了。这不就是“正退而偏进”了?陶渊明若泉下有知,恐要向后人大声抗辩把他的作品本末搞倒置了。

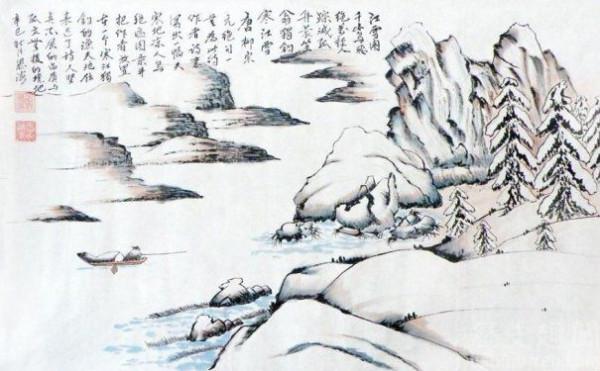

更有甚者,柳宗元写了一组诗叫《八愚诗》,又为这八首诗写了一篇序,这就是流传至今的《愚溪诗序》。这《愚溪诗序》和《桃花源记》一样,都被后人广为传诵,都被收在《古文观止》中,也都多次入选中学语文课本。说“更有甚者”是指:这《八愚诗》一首也没流传下来,全部亡佚了。柳宗元若亦泉下有知,其抗辩声是否会比陶渊明的要大?

再说《诗经》。当初传《诗经》的齐鲁韩三家用后来的体制类比,那可是正宗的“国营”“事业”单位;另有毛亨毛苌二公亦传《诗经》,不过他们是“个体户”性质,连“民营”企业都算不上,或许勉强能算“家庭”(或家族)作坊吧。

而后来,那三家“国营”单位渐行渐退,最终退为无,失传了;偏出的“毛诗”却相反相成,渐渐地把蛋糕越做越大、由偏而成正不说,在彼三家失传之后,毛诗便一统天下了。我们今天还能看到《诗经》以及古人对《诗经》的主流解释,正是毛诗的传本。

司马迁的《史记》当初也是“偏”。司马迁虽顶父亲的职做了太史令,但他职务行为的著作肯定不会是《史记》;太史令所作之史,那是和三代而下历代史官所作一脉相承的那种。他早就想私下里写一部与官样史书不同的著作。受刑后,他改任中书令。中书令是“掌传宣诏命”的,也就是说,他的本职工作资格被剥夺了。但为了完成那“成一家之言”的“私心”,司马迁在新的本职工作外抓紧时间进行他的业余写作,终于,一部伟大的著作诞生了。

有的人则能把这种“正退偏进”的现象转化为方法用以表达事物或阐述思想。

大画家徐渭,吴门画派的开创者;而他却这样评价自己:书第一,诗第二,文第三,画第四。“画第四”,你认可吗?齐白石对徐氏佩服得五体投地,宁做“青藤门下走狗”,亦学徐氏自评之法说自己:“我的诗第一,印第二,字第三,画第四。”当然,亦没有人会认可这个排序。我以为白石老人幽默外,也有谦虚的成分。这种以正为偏的修辞,玩其语,品其味,在体会到大师谦逊胸怀的同时,其偏锋之语与机智风趣不亦令人回味无穷?

我想起“人生不如意事常十八九”语来。“十八九”中又有“十八九”是由于当事人自认为“偏正不谐”造成的,并不是真正的不如意事占那么大比例。不妨权当“偏正易位”,从实际出发,顺势而为,说不定你也能因之而做出一番事业来呢。(王泽清)