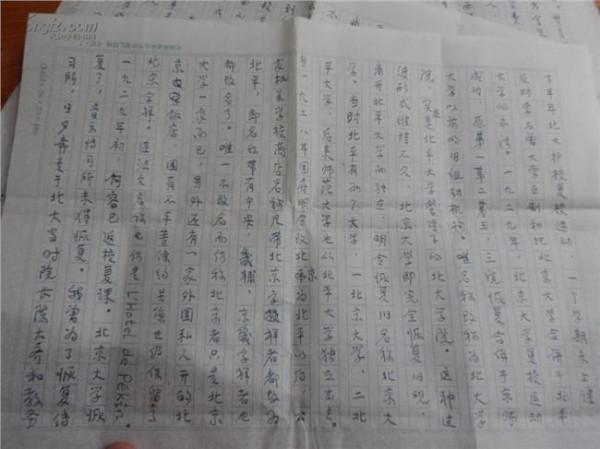

刘半农著作 曾经反对旧戏的刘半农为《梅兰芳歌曲谱》所作序

现在的世界,正是个群流并进,百家争鸣的世界,就政治说,有意国的法西斯主义,同时又有俄国的布撒维克主义,就文学美术说,有学院派,同时又有未来、立方、爹爹等派。把这些信仰,意趣,手腕绝端相反的东西放在一起,犹如白云观里一百三十五岁的老道之旁,站着个短裙发的妙龄女子:这在主张思想统一,意志统一,一切统一的人看来,当然有些气闷;但世界就是这样的一个东西,而且永远是这样的一个东西,而且,彻底的说,非如此不足以成世界,非如此不足以成世界之伟大。

要是把世界上的事物全都统一了,把世界上的人的身体,精神,举动也全都统一了,我们张开眼睛看去,所有的人都好象是一个模子里翻出来的土偶,回头看看自身,也不过是这些土偶中之一,请问到了那时,还有什么人生的意趣,人生意趣要是消亡了,世界也就跟着消灭了。

刘半农

在戏剧这一个问题上,亦应作如是观。我可以不打自招:十年前,我是个在《新青年》上做文章反对旧剧的人。那时之所以反对,正因为旧剧在中国舞台上所占的地位太优越了,太独揽了,不给它一些打击,新派的白话剧,断没有机会可以钻出头来,到现在,新派的白话剧已渐渐的成为一种气候,而且有熊佛西先生等尽心竭力的研究着,将来的希望,的确很大,所以我们对于旧剧,已不必再取攻击的态度;非但不攻击,而且很希望它发达,很希望它能于把已往的优点保存着,把已往的缺陷弥补起来,渐渐的造成一种完全的戏剧。

正如十年前,我们对于文言文也曾用全力攻击过,现在白话文已经成功了气候,我们非但不攻击文言文,而且有时候自己也要做一两篇玩玩。我们对于文学艺术,只应取赏鉴的态度,不应取宗教的态度。宗教的信仰是有一无二的:崇拜了耶苏当然不能再向谟哈默德跪。文艺上的赏鉴,却不妨兼容并色:这一分钟可以看了仇十洲的工笔仕女而心领神会,下一分钟尽可以看了石涛和尚的草笔山水而击节叹赏。

所谓旧剧,无论是京腔,是昆曲,均可称之为歌剧,与西洋的Opera同属一类。现在反对歌剧的人,不外乎两种:第一种人根本反对歌剧,无论是西洋的,是中国的,都在打倒之列;第二种人以为歌剧可以有,但中国的实在要不得,必须打倒了中国的而采用西洋的。

梅兰芳、王少亭访美演出《汾河湾》剧照

对于第一种人,我似乎可以不必多说什么;对于第二种人,却不得不将我所见得到的,用最简单的话语来纠正—下:

第一,他们以为中国的音律太简单,而且只有单音,没有配音。这句话并不十分真确,即使是真确的,也并不是中国歌剧的毛病。因为音律的简单与否,及演奏时有无配音,只是音乐中所取材料的浓淡问题,并不是音乐本身的好坏问题。譬如作画,大红大绿的油画固然可以很好,聊聊两三笔淡墨水亦未尝不可以绝妙。

第二,他们以为中国歌剧的情节不好,而且种种做工,不合于自然。我以为歌剧重在音乐,情节不过是音乐所寄附的一个壳子,好不好没有什么关系。西洋歌剧的情节,也大多不甚高明。即如巴黎Opera里所演第一本拿手好戏《浮士德》,是根据德国哥德的小说编的。

哥德的小说,固然是世界文坛上一部极伟大的著作,他到编成了歌剧以后,其重心即由文学的变而为音乐的,听戏的人,就只感觉到音乐的伟大而不再感觉到文学的伟大(脚本中已将哥德的词句大改特改,且歌词深奥,非预先读熟者不易听懂)。这时候的《浮士德》,只是Opera的音乐,附着于哥德的小说的壳子上;而哥德的小说的壳子,仅仅是齐东野语一流,就情节说并没有什么价值。

至于说中国歌剧的做工不合于自然,就先该问一问歌剧的“歌”是否合于自然。我们人对人说话是用“话”,并不是用“歌”。自然的话既可美化而为歌,则将普通的动作美化而为做工,也当然是可以的,而且是必须的。

譬如画图,真要合于自然,除非照相(是照相馆的照相,不是艺术化的照相),若用笔画出,多少总有一点剪裁,总有一点个人的情绪在里面,就决不能自然;而艺术上所需要的,却在此不在彼。又如图案画,把不规则的实物规则化、几何化,与自然相离得太远了;然而因其能将形与色剪裁得适当,仍能自成为一种美, 自成为—种很高等的艺术。我们对于戏剧中的歌剧,虽然不能恰恰比之图画中的图案画,却不妨就用看图案画的眼光看它。

第三,他们以为中国歌剧在组织上及设备上太不进步,最显著的如男女老少之互扮,布景及彩光之简陋或无有,锣鼓之喧闹,茶房及手巾把子之讨厌……诸如此类,我们也承认是很大的毛病,但与歌剧的本身无关。要是我们有意改良,改起来并不困难。

梅兰芳访美演出《天女散花》

他们以为中国歌剧不能存在的理由,大概有这三种之多;而我以为中国歌剧可以存在的理由。却只有一种:

我以乐歌与戏曲,是和语言有基本的关系的。一国有一国特殊的语言,就应当自有其特殊的乐歌与戏曲,要不然,乐歌与戏曲的情绪韵调不能与语言相谐合,结果便成了个非驴非马的东西。我们听过采用东洋调子编成的小学唱歌,也听过硬用中国文字配合西洋音调的耶教赞美诗。

要是这种的歌可以使我们满意,我就不说什么;若然听了要头痛,我就敢说:在中国语言未消灭之前,无论是贝吐文贝吐武做的曲子,都不能适用到中国歌唱里来的,能适用到中国歌唱里来的曲子,应当中国人自己做。要是你们学了——或者是,尚未学了——一点或半点的西洋音乐,就想现现成成的搬过来应用,恐怕天下没有这样的便宜事!

我并不以为中国原有的歌剧(无论是京腔是昆曲)就是理想的中国歌剧,理想的中国歌剧恐怕至少有三十年的努力才能造成。但取原有的歌剧当做努力的底子,乃是一条极正当的途径:它尽可以有缺点,但究竟是基于中国的语言制造成功的,究竟是数百年或数十年来一般中国人听了觉得和自己的情绪韵调相吻合的,你尽可以把它改良,直改到原来的面目完全消失,但必须按着步骤,渐渐的改去。

若要把它一脚跌翻了搬进西洋货来,恐怕还不是根本的办法:根本的办法应当从禁说中国话入手!

梅畹华君要到美国去游历,天华替他编了一部《歌曲谱》,要我做篇序,我就把我对于旧剧的意见大概说一说。话虽说的简单,却自信是基本的理论,不是搔不着痛痒处的废话。

我不会捧角,而且今日的梅兰芳,也不像十多年前希望人家捧了,所以我对于梅君个人及其艺术,可以不说什么。梅君到美国去,在别人以为是一件惊天动地的事,在我却并不觉得有何等重大的意义,因为乐人演员等到国外去游历或演奏,在欧美是很普通的。在中国,恰如三层楼上小姐,平时到后花园赏花,已很不容易,一旦要走出大门,到观音寺里去烧柱香,自然是破天荒了。

我所希望的,是梅君及共同行诸君到了国外,能有充分的机会可以增加些见识,以为回国后改良旧剧的参考。至于在美国演艺的成功或失败,却没有多大的关系,因为中国的历史语言人情风尚所产生的中国剧,能否为美国人所了解而得其赏鉴,本来是不可预知的。

一种艺术之得以发达,全赖具有相当的资格的爱护人(Patron)为之提倡,单靠艺术家自身是没有多大的力量的。在今日以前,中国旧剧是没有爱护人的,虽然满清的王公大人以及民国的军阀如张宗昌、褚玉朴等辈,也曾颠倒于旧剧,但只是糟塌旧剧的大混蛋而已,说不上爱护。现在李石曾先生特组中华戏剧社以为改良戏剧的有系统的、有规模的预备,这爱护人的一把交椅,当然要请李先生坐了。

歌剧中的文词,虽然并不很重,但如高山滚鼓般的不通到底,总未免太说不过去。从前编京剧的人,大概都是只能写写“两斤白面”“三斤豆腐”的先生们,所以京剧的词句,大半都是要不得的;现有齐如山先生以其文学的手腕出全力帮忙,在这一层上,也总算有了个救星了。

梅兰芳与齐如山、张彭春

以梅君在旧剧上所有的成绩与信用,加之以李先生的热心爱护,更加之以齐先生的大卖气力,而天华也愿意从旁打打杂,我想,中国的歌剧,或者从此有了些希望了。

但完美的中国歌剧,决不是三年五年之内所能看得见的:如我前文所说,至少要有三十年的努力,所以到我们看见完美的中国歌剧时,梅君已在六十大庆之后,不像今天的翩翩美少了。

![>[转帖]二胡赛事演出及其他介绍](https://pic.bilezu.com/upload/5/5b/55baf735046a07a3d889eca6372adf9e_thumb.jpg)