钱基博反省材料 《钱基博年谱》后记(致谢)

钱基博先生曾说过:“对历史有温情,这个民族就有办法。”我愿意再补充一句:对他人的劳动成果怀有一颗感恩的心,这个社会方能和谐进步。

记得做学生时,看过一本励志方面的书,开卷第一篇选录的是大科学家爱因斯坦的文章,因为那时我正醉心阅读丹皮尔的《科学史》,所以对这篇文章也读得烂熟,几能成诵。不料十年之后,在我开始有目的做一些具体的学术研究工作时,却屡屡在不经意当中回想起爱氏的那一段话:“从日常生活的观点来看,至少有一点是我们所深信不疑的,那就是人是为了别人的缘故才活在这个地球上,特别是为了那些给我们微笑与幸福而使我们感到快乐的人;此外也是为那些无数不认识的只是透过对彼此命运的同情而产生一体之感的同类活着。

有时候在一天之内,我会屡次想起我自己外在与内在的生活,有绝大部分是靠着别人努力的成果。他们之中有些已经死去了,有些还活着,因此,我也热烈地希望我能尽力地回报别人曾经给我的恩惠。

结果,我那平静的心灵时常会被一种忧郁的感觉——我从别人完成的工作那里借来的东西真是太多了——弄得惶惶不安。”今日重温,也仿佛感同身受,负愧于心;所以现在我愿意把《钱基博年谱》的“后记”改为“致谢”。

一方面,对那些曾经施恩于我的“别人”和所有关心此书写作的师友们表示作者诚挚的谢意;另一方面,借此对两位在世纪之交相继去世的老一辈著名学者:西北师范大学郭晋稀先生和哈尔滨师范大学吴忠匡先生,贡献上我的一份怀念。因为,是他们的一些鼓励和论著把我引进了钱基博研究之门。

此书的最终完成可以说是我撰写《钱基博评传》和从事编辑《钱基博全集》等系列工作的附产品,由无锡吴海发先生首先倡议并促成的。自2004年5月至今,古稀之年的吴海老对我耳提面命的教诲,以及在去年他那部数十年心血凝结而成的学术巨著《二十世纪诗词史稿》和一本随笔集的同时问世,对我辈后生更是无言的鞭策。

在搜集资料的过程中,我结识的第一个无锡籍学者就是刘桂秋先生,当时他的专著《无锡时期的钱基博和钱锺书》已经完成,正在着手开始对无锡国专的专题研究。虽然身为江南大学文学院副院长,公务缠身,但是他仍不脱学人本色,不仅为我解答疑问,交流看法,还把辛苦收集的钱基搏未刊稿本和零散篇目毫无保留地提供给我。

在这个少有人涉足的研究领域,桂秋兄无疑是给我指教和肯定最多的一位,他的诚挚谨厚和勤奋著述,都给我留下了极为深刻的印象。

滞留江南期间,我还有幸见到了苏州吴雨苍、无锡顾文璧、徐志钧和南通凌君钰等对地方历史文化了解较多的老人,他们或个别会晤,或导引参观,或济我所乏,或提供线索,为我增加了许多书本上所没有的感性认识。吴老的风雅健谈,顾老的平易近人,徐老的才思敏捷,凌老的古道热肠,都是我永远难以忘却的记忆。

其中,钱基博先生及门弟子湖南师范大学吴容甫先生、湖南省教育科学研究院曾仲珊先生、江西师范大学刘方元先生等学界前辈审阅了本书第二、第三卷部分并惠赐教示,而钱先生的另一位及门弟子,江西教育学院教授、九十二岁高龄的邓志瑗先生虽然因健康原因,未能给笔者以教益,但却寄来了他的两首纪念诗稿。在此书定稿之际,遥祝四位耄耋之年的老教授健康长寿。

南通方面,我要特别感谢市图书馆古籍部钱程老师和南通博物苑赵鹏先生的大力支持和帮助,尤其是后者为了让我及时了解钱先生遗著在南通的保藏情况,不辞辛劳,于古籍书库尘埋山积之中,蒐求爬梳,济我不逮,宏星撰写此稿时得赵兄之助可谓大矣。

此外,我的湖南朋友李佳玲女士,一年来对我始终如一的支持和启发,让我体会到学术研究工作不仅是一场心灵的探险活动,而且也充满了生之喜悦。最后,我还要感谢几位老先生:无锡市史志办公室的钱建中老师、东林书院文管处的朱文杰研究员、江南大学商学院的陈文源教授、原苏州市史志办公室主任张英霖先生,他们不仅为我收集资料提供了极大的帮助,而且在与我这个晚学小辈探讨学问时,真诚平等,热心提携。

所以仅仅在此列出诸位的名字是不足以表达我的谢意的。

傅宏星 识

2006年1月21日

于乌鲁木齐 饕契斋

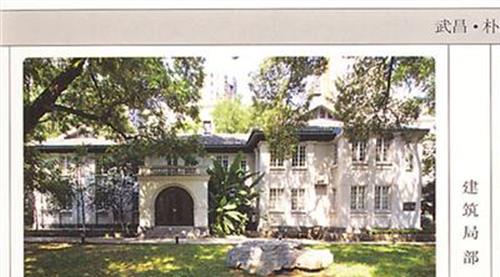

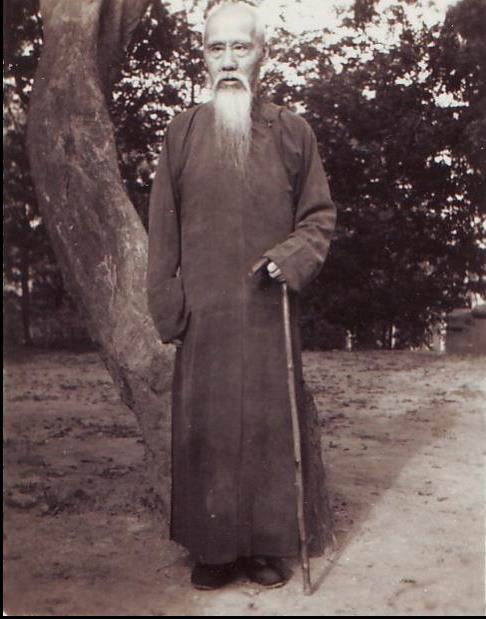

明年的这个时候,该是无锡钱基博先生(1887—1957)逝世整整五十周年了;而且,以西方的周岁计,2007年3月正值他的百二十岁冥诞。不前不后,这部年谱——《钱基博年谱》——恰好在此之前问世,而且由他晚年执教并寄于厚望的武昌华中师范大学出版,这真是一个不可思议的巧合。

但这并不是唯一的巧合。今年6月,华中师范大学出版社对外宣称:已将《钱基博集》列为该社在“十一五”期间的重点出版选题,并承诺要花大力气做好此项“精品工程”。或许,这也反映了二十年来诸多有识之士的一个共识:尽快出版钱先生那些“充满了忧世伤生的儒者情怀和传统智慧”的著作遗文,才是目前的当务之急,也是对他的最好纪念。

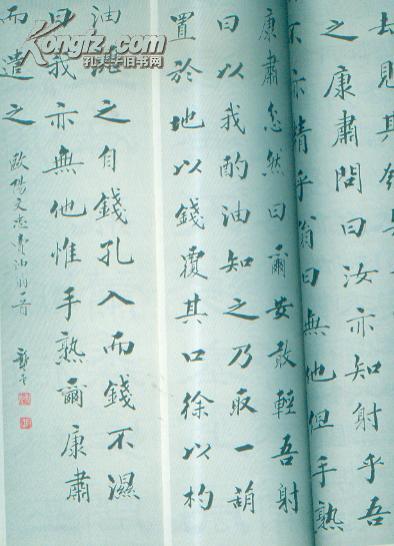

此刻,我坐在冬日温暖的书房里,面对着分别几近一年的书籍什物,仰望窗外,一群上下飞扑的鸽子偶尔掠过我的视线,十馀年来研究钱学的遭遇又一幕幕在我脑海里浮现。有时,我甚至可以想象几位钱门弟子忙碌而瘦弱的身影,他们或往来于书斋与图书馆之间,或在灯下独对先师的笔记遗札,时而用微颤的手抄录先师的文章著述,时而低声默念,直至老泪纵横,不能自已。

我想,凡沾溉钱先生教泽和道德感召的青年学生,对于他老人家,无不怀有一份亲切的回忆和单纯的敬爱。现在,对于那些大都已经作古和少数仍然健在的头白门生们来说,差可告慰的是,在几代学者的共同关心和努力下,他们的心愿正在由我们这些晚学后生一步一步地去实现。