梁小斌书法 诗人梁小斌曾被工厂开除 文革时用咸肉换书读

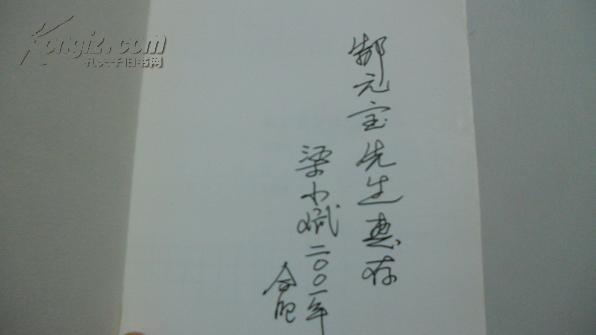

梁小斌手书自己的书名“独自成俑”,表明对独立思考的推崇。

◎ 深圳特区报记者 王樽

作为新时期最具影响力的诗人之一,梁小斌的个人际遇与其诗作有着很大反差。他的《雪白的墙》、《中国,我的钥匙丢了》等诗作已载入中国文学史,更是无数人出口成诵的经典篇章,因有多篇作品被收进中学语文课本而注定将对几代人产生持续影响。

然而,这些诗作并没有给他带来生活的转机,种种坎坷与捉襟见肘鲜有人知。因此,当深圳的一些专家、学者、评论家发起成立“梁小斌研究会”时,不少人觉得这是一个值得发掘的文学“活化石”。著名诗歌理论家徐敬亚更呼吁,要重新发现梁小斌的价值,应该像热爱珍惜呵护顾城一样热爱珍惜和呵护梁小斌。

日前,在深圳发起的“梁小斌研究会”成立前夕,记者独家采访了在北京深居简出的诗人梁小斌,其诗歌光耀背后的隐秘生活也一一浮出水面。

只认诗不认人

记者:新时期的著名诗人中,多数都因诗获得了相应的荣誉和地位,您虽在诗坛享有盛名,生活境遇却很差。不仅被工厂除名,多年来似乎也没有特别的名分,一直靠阶段性打短工为生,很多读者都很好奇,不知道您是怎么熬过来的?

梁小斌:也许读者好奇,我也觉得好奇。我还得定神想想,我是如何熬过来的。诗歌的确给我带来了声誉,国务院办公室编了一本书《较量》,里面分明说到梁小斌的诗《中国,我的钥匙丢了》“具有振聋发聩的力量”。但是,力量归力量,中国社会体制只认识梁小斌的诗,并不认识梁小斌这一个人。

大约在1982年,我对什么叫做作家有了一个初步感知。我进京领奖,有解放军战士向我敬礼,当时,我土里土气的样子,大概不配享受敬意,还有红色地毯不知通向何处,我老实地踏着它走,就会找到辉煌大厅。在某研讨会上,有一位作家掏出一个糠菜窝头,在与会者中传递并品尝,但没有传递到我面前,即被当作珍宝一样收去了。

那情景我感到陌生,深陷在沙发里的知名作家们在讨论老百姓是怎么苦,我当时对人民是怎么苦一无所知。因此,我没有资格进入作家体制内。

靠“阶段性打工”为生,是安徽的朋友力夫给我的定论。我细数我曾经做过的工种,有绿化工、电台编辑、计划生育宣传干事、石虎诗会主持人、广告人等。人靠打工生活,现在看是很正常的事,我主持电台的“文学剪影栏目”,我做得很好,我起草计划生育文件,计生委主任也很满意。我就是不懂,我为什么就干不好“作家”这个活。原来,在中国,干什么都可以叫做打工,唯有作家这个名分,不是自由职业。

实事求是地说,有省委书记、宣传部长、市委书记也曾经关心过我的。我获奖之后,我请朋友吃饭,有朋友悄悄告知,市里领导要找我谈谈。谈什么呢?我在家里赶紧翻书,耽心领导说我不像作家。我在家等了一个星期,也没见领导上门找我谈谈。有好几次,相关领导都放话找我谈谈,但都未果。机会被我一次次地错过了,这是我天然的笨拙,因此只得煎熬。

记者:诗人多难是寻常事。让我好奇的是,在诗人最被宠爱的新时期,您的生活道路却屡受挫折,请具体谈谈您当时的境况和如何应对化解?

梁小斌:所谓“挫折”,大概也就是生活的变故。大约是1984年,我因长期不上班,合肥制药厂下文将我除名,文件上特别注明:通知梁小斌“本人和家长”。人事工劳科科长在春节前夕,冒雪将通知亲自送到我家里,我很过意不去,说“麻烦你们跑一趟,我本来应该亲自去取的” 。

失去工作意味什么,我并不清楚,我心想,再也不用每天挤公交车去上班了。但我的父母却认为厂里处理不公,就话里有话地说:“我这个孩子,自从被领导人接见之后,就越来越不像话了。

”工劳科长大吃一惊,说是回去再议议。我反正关起门蒙头大睡,甚至几天不吃饭,也不开门,渴了,就抓窗台上的雪吃。我吃雪时还在探索问题,我想:人不走运时,连水都在外面。我的父母在走廊探头探脑,他们害怕我自杀,另一方面,也想看看,按照他们的话来说,我这个没有工作的怪物。在卡夫卡那里,人有工作叫异化,在中国却相反,人无工作就是甲壳虫。

阅读从“咸肉换书开始”

记者:在您求知欲最旺盛的青少年时期,正值中国的“文革”时期,书籍严重匮乏,您当时的阅读生活是怎样的?有没有对您有着特殊记忆的读物?

梁小斌:“文革”时期,我父亲所藏的书大约是联共党史和鲁迅全集之类,但大都被我论斤秤卖掉了。后来,我家门口来了一个爆米花的英俊男孩,他从煤堆里摸出一本脏乎乎的书,凭我的记忆,可能是《罗密欧与朱丽叶》,但他并没有借给我看,而是提出了交换条件,我从自家厨房门后偷了一块咸肉递上,他又摸出了一本拜伦的《唐璜》。

在连续送上了几块咸肉之后,他答应代我引见一位著名作家,他的名字叫绥民。绥民先生对一个文学青年的引导真是如沐春风,他在谈到古诗意境,枯藤、老树、昏鸦时,他女儿的钢琴声在院内迴荡,真是振聋发聩和美妙极了。

原来,英俊青年手中的书,都是绥民先生的女儿偷出来给他的,而绥民先生出于谨慎,只借给我一本《中国新诗选》,这上面汇集了上世纪五、六十年代中国新诗的成就。

当时,阅读是一种禁区,我父亲为避我到外面闯祸,逼迫我没完没了地抄写毛主席语录,而且还要背诵,但这不是阅读。真正的阅读,只得鬼鬼祟祟,只得躲进厕所,只能是神思恍惚。半夜里,一本《唐璜》像沉重的砖头从双人床上不小心掉到地下,父亲闻声拧亮电灯,做过公安工作的父亲从来未见过这种书,接着审讯开始,我唯一的出路就是赶快到农村去,接受改造。

记者:从您对知青生活回忆的只言片语里,可以感受到您是个有着偷懒耍滑特点的落后知青,请用一两个细节描绘您当年生活的基本形态?

梁小斌:因为知青生活太清苦,我曾偷了农民的一只鸡,放在小提琴盒子里,拎到另一个知青点去烧,黑灯瞎火,煤油炉在床底下炖着鸡,我们全装睡着了,老乡伸头看我们,没见到什么动静。但是,鸡的香味我躺在床上却闻到了,我忽然跃起,拦住老乡,想挡住那风。

这是徒劳的,这情景我写到了诗里:“鸡的芬芳在大步疾走,犹如戴着红色羽冠翩翩少年,骑着白马,将它被杀害的消息,在天亮之前,通知千家万户。”我不能睡下,与老乡在打谷场聊天,他大抵也看出了我的劣迹,老乡和善,只是没有说穿。就这么闲聊,正是村庄月光朗照的时候,我蹲在碾盘上想:“该放盐啦。”

在虚拟中自我交流

记者:在《地主研究》的前言里,您特别点明将此文集献给您的父亲。在成长历程中,父亲对您有哪些方面的影响?

梁小斌:我的父亲曾长期从事公安保卫工作,他有一天对我说:“我也没有什么遗产给你们兄弟几个,我所掌握的破案技术,你们也用不着去掌握,就是掌握了也没什么用。”这话听起来颇感奇怪,原来父亲在想一个重大问题,这就是,让后代究竟继承什么,既然没什么钱,又没什么精神和技术给后人。

父亲瞬间有着迷茫,为此,我深深地痛惜父亲的一颗心,父亲打我的时候,一时气急,竟找不到木棍,我竟不忍心让他发急,怕他血压升高,就告诉他,木棒在床底下,父亲找到木棒就说算了,算了,下次不允许了,去玩吧。

我与父亲的隔阂不值一提,倒是父亲那一辈人其心路历程何其悲怆。父亲病重的时候,我曾写信道,我的父亲一定有好几块脊背。他将最好的那块,带枪伤的脊背送给大哥去擦,而我只能看见没有枪伤的那一块。

记者:在生活中,包括电脑等当下很多基本的现代化工具您都很陌生。这些生活技能的缺乏,对您的生活和写作有哪些具体影响?您自己有没有想到改变自己,以适应当下的生活节奏?

梁小斌:因为视力严重不济,医生禁止我看电脑,我的脑海里实际上早已虚拟化,并将虚拟看成真的,我在虚拟中自我交流。

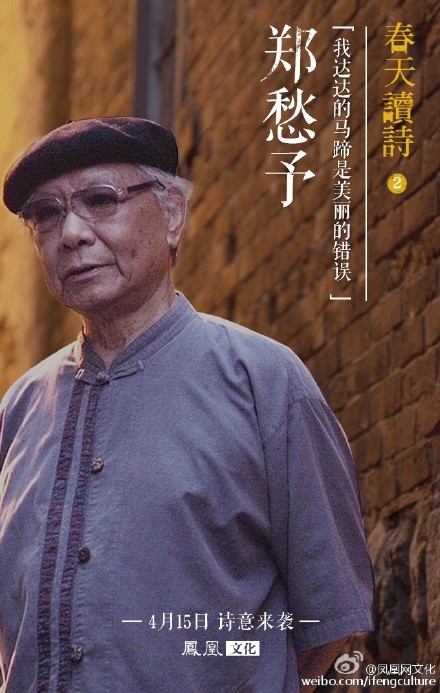

梁小斌

祖籍山东省荣成市,1954年出生于合肥,中国作家协会会员,朦胧诗重要诗人之一。早期诗作《中国,我的钥匙丢了》和《雪白的墙》等作品被列为新时期朦胧诗代表诗作,并被选编进入《中国百年文学经典》,一些主要作品多次被选入大学文科教材和全国统编普通高中语文教材。现为自由撰稿人。

已出版诗集《少女军鼓队》、《在一条伟大河流的漩涡里》;思想随笔《独自成俑》、《地主研究》、《梁小斌如实说》等。