超新星纪元 《超新星纪元》 刘慈欣通往《三体》的实验

《超新星纪元》(1991)中的故事就可以视作一个微型的国际关系与地缘政治模型。由于死星爆发造成的高能射线辐射到地球,全世界十三岁以上的人将在不久的未来全部死去,在这之前儿童需要迅速成长、承担起国家主宰者的责任。

这便是一种远超出平常与日常的例外状态。超新星纪元将至带来的存亡绝续危机,使得人类重新回到霍布斯(Thomas Hobbes)意义上人人各自为战的“自然状态”中,社会退缩、政府独大,强势国家成为“活的上帝”——主权者。

人们所获得的和平和安全保障都是从主权者那里来:“这就是一大群人相互订立信约、每人都对它的行为授权,以便使它能按其认为有利于大家的和平与共同防卫的方式运用全体的力量和手段的一个人格。

承当这一人格的人就成为主权者,并被说成是具有主权,其余的每一个人都是他的臣民” 。为了避免只有孩子的世界分崩离析,各国首脑采取了紧急措施,成立了“中央非常委员会”,面对应该在全国范围内选拔未来国家领导人的质疑,总理的回答是:“成人世界随时都可能丧失工作能力,在这人类最危难的时刻,我们绝不能让这个国家处于没有大脑的状态——我们还能有别的选择吗?所以,我们与世界上的其他国家一样采取了这种非常特殊的选拔方式。

”

这个“非常特殊的选拔方式”就是政府(主权者)无视既有法律和制度程序,直接任命新一代领导人。“主权就是决定非常状态”, 用施米特(Carl Schmitt)的术语来说,中央非常委员会的举措就是主权者基于法的“委任独裁”,而新一代的主权者则可以接过超越于法的“主权独裁”的接力棒。 而在这之前,山谷世界中已经按照成人世界的政治逻辑通过游戏对孩子们进行了国际政治的模拟训练。

之所以如此,是因为有种挥之不去的世界大战的威胁感笼罩在每个人的心头——这依然是一个以民族国家为单位的世界体系,时刻面临的是地缘政治、资源争夺、联盟与竞争等问题。主权者的决断在这种生死存亡的危机中尤为关键,因为只有它才有能力阻止可能出现丛林竞争般的无政府状态,让国家凝聚为一体,高效率地应对危机。

在危机爆发的转型时期,新旧权力尚未交接成功的悬空时代,出现了全球混乱,这个时候充当主权者的是数字国土和量子计算机。

但是主权者必须唯一,一旦孩子们接手权力就必须要独占权力。刘慈欣在小说中设置了“全国大会”的情节,因为“数字国土”上出现的虚拟社区使得在现实国家之上叠加了一个虚拟国家。虚拟公民就是集体人格的代言者,在准全民大会的虚拟民主之中,绝大部分人都会追求一个非理智、非逻辑的“好玩儿的世界”,而不是有着理性自觉规划的世界。

刘慈欣借助这个情节嘲笑了民主的群氓天性,因为最终还是精英主权者具有理性的决断能力,如同施密特一再强调的。

有意味的是在小说里几乎没有人对主权决断产生任何异议,显示了一种潜在的国家主义倾向——个人在其中无关紧要,他们要服从绝对的集体和国家利益。刘慈欣的现实感如果说还是无意识的,那么对于集体信仰的人格化却是确定无疑的。

在这部早期尚带有“儿童文学”色彩作品中,刘慈欣按照势力均衡的原则重新在孩子国家间演绎了一部当代政治史,可以说是出于对后冷战时代地缘政治的切实感受,折射出的是现实世界中的核威慑逻辑。《球状闪电》(2001)里中外战争也正是因为宏聚变而可能造成的全球衰退而不得不停止。

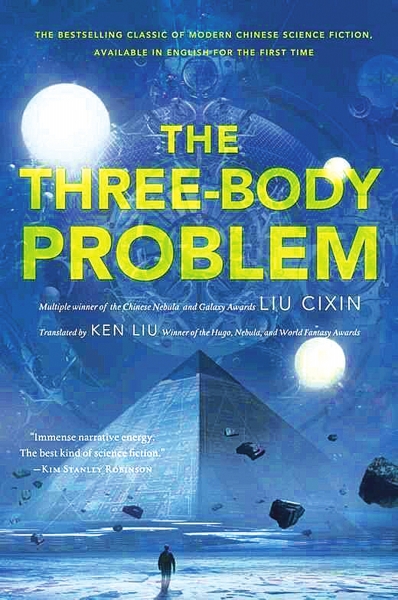

这一“威慑与平衡”的思路凸显的是几乎伴随人类历史进程始终的“囚徒困境”,后来被刘慈欣在“三体”系列小说(2006-2010)中发展为更精细的“黑暗森林”法则。如果注意到该作的写作时间正是前华沙条约组织国家的民主化浪潮,及至苏联社会主义联盟瓦解的那段时间,这部小说可谓意味深长。

虽然就历史进程而言,这是冷战体系的结束或者所谓多极化世界的兴起,但并不意味着意识形态对立的消解,而甚至可能更为严重,只不过在大众文化和消费主义所营造的幻觉中变得隐蔽了,刘慈欣用科幻的方式表达了自己的回应。

对自然丛林状态的不满与对人性本能的不信任,使得在刘慈欣看来,科技才是文明的关键,宇宙的正义(法的观念,法与是否邪恶没有关系)由更高一级的文明者界定。在他架构的世界观之中,技术实际上充当了神的角色。循着这种逻辑,必然会悖论性地导致“黑暗森林”法则的诞生:因为宇宙本身不可穷尽,技术与文明也就没有尽头、无法预知(神不可知),因而导致终裁权的丧失,事实上宇宙中是无法确定终极主权者的,这是宇宙秩序堕落为混乱的自然社会的根源。

在《三体II:黑暗森林》的结尾罗辑与史强的对话中,罗辑说道:“在这片森林中,他人就是地狱,就是永恒的威胁,任何暴露自己存在的生命都将很快被消灭。这就是宇宙文明的图景,这就是对费米悖论的解释。” 宇宙图式似乎成为一种“他人即地狱”般的场景,这里显示出存在主义式的自由、选择与责任的议题,我们可以看到刘慈欣在处理叶文洁与罗辑的不同选择时对于个人主义式自由的超越。

因为“自然”(野蛮)与“道德”(文明)是一体两面的事情,自然状态中人与人(或外星人)彼此为敌,但这并非正义与否的问题,而是实践问题。将这种宇宙秩序搬到地球上来,具体到《三体•1》中背负文革创伤记忆的叶文洁身上,关于正义与邪恶的痛苦思索就是失去历史感和现实感的绝望:“也许,人类和邪恶的关系,就是大洋与漂浮于其上的冰山的关系,它们其实是同一种物质组成的巨大水体,冰山之所以被醒目地认出来,只是由于其形态不同而已,而它实质上只不过是这整个巨大水体中极小的一部分……人类真正的道德自觉是不可能的,就像他们不可能拔着自己的头发离开大地。

要做到这一点,只有借助于人类之外的力量。”

她没有反求诸己,从人类自身寻找根源,而是将裁夺权交给外来者,试图让“三体”文明来取代地球文明。计划让具有更高技术的外来者统治地球,这是精英主义者的自以为是和主体性丧失。当她诉求“人类之外的力量”之时就是另寻一个主权者,不仅仅是针对自身所在政府的主权者,而且针对整个地球,这让她必然陷入文明悖论的境地,使她成为邪恶的肇始者。

叶文洁的选择就是放弃了责任,而将权力移交给他者(三体外星人)。按照萨特的说法,存在先于本质,“通过人的自由选择的行动,人才成为他那样的好人或者恶人” ,人只有通过自我选择才能决定自我存在,获取真正的自由。

放弃主体自我的叶文洁因而也就是失去了作为人的自由。与叶文洁形成对比的无疑是执剑人罗辑,他的强大的主体性足以承担起地球主权者的角色,与三体的威胁相抗衡。罗辑对三体人采取同归于尽的威慑斗争,不惜以全部人类的命运做赌注。这让他背负了无情暴君的罪名,但这却是自然状态中不得不行之的博弈。

“黑暗森林”建构的宇宙图示很容易使人将其与霍布斯联系起来,而威慑斗争则更是在现实中似曾相识。“霍布斯认为人是理性的利己主义者,主权是一切人看得比什么都要紧的东西。因此,一个主权者率尔任其主权承受胜负的战争风险,未免愚蠢。

在一个什么都说不定的世界里,明慎的主权者当然会备战,但真正开战是另一回事。” 罗辑肩负黑暗的闸门,承担了在彼此威慑中处于平衡状态的责任,实际上即是与外来他者强行达成了一个契约。他代表的就是终极意义上的理性之“法”和“道德”,而不是浅薄的小市民般的人道主义温情。

法与道德平时是以日常的生活方式和社会结构无意识出现的,只有在被破坏时才会浮现出其真切的面容。既然技术高的文明就是天然主权者,低级文明无法与之讲道德——“毁灭你,与你何干”。罗辑明白自身主权者的责任,要超越于法之外,所以他可以杀伐决断,残酷地用整个地球的命运与外星人做生死博弈。但他的后继者程心却不明白。

程心的问题在于她无法认识到正义与法之间的关系,主权者没有法可言或者说超越于法律之外,因而它本身就是正义——在它那里,不存在毁灭整个人类是否是恶这样的道德问题。作为一个地球的主权者,她是超道德的,为了维护地球所做的一切,哪怕是反常伦理的都是合法的。

在自然状态的“黑暗森林”中,她的最大道德应该是不惜一切代价采取任何手段来进行保护人类,就如同斯宾诺莎在《伦理学》中所说“我们不能设想任何先于保存自我的努力的德性” ,“绝对遵循德性而行,在我们看来,不是别的,即是在寻求自己的利益的基础上,以理性为指导,而行动、生活、保持自我的存在” 。

当自我保存都无法做到的时候,何谈道德?她认识不到这一点,存有妇人之仁,反倒毁灭了地球。很多读者会在程心“圣母式”形象中看到刘慈欣“直男”的一面,其实这倒并非是刘慈欣的性别歧视,而是冰冷理性对于小资式温情的嘲讽。如果将小说中的地球置换成中国,“三体”置换成其他国家,其象征性是不言而喻的。