郑洞国将军简历 历史学家黄仁宇笔下的郑洞国将军

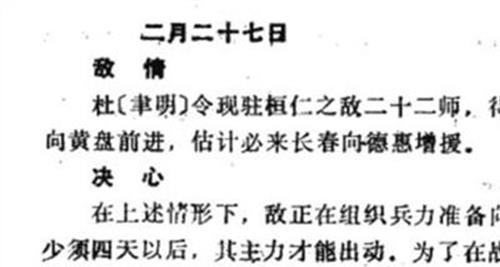

美国华裔历史学家黄仁宇以其大历史观审视数千年中华历史而著称于世,他的《万历十五年》等著作曾令国际史坛为之瞩目。然而,这位治学严谨、著述等身的著名学者,早年却有过一段不平凡的戎马生涯。1943年初,毕业于黄埔军校十六期的黄仁宇,从国内其他部队奉调到印缅战场,担任我的祖父郑洞国将军的随从参谋,参加了抗日战争中艰苦卓绝的缅北反攻战役。

黄仁宇晚年在其长篇回忆录《黄河青山》一书中,以其特有的细腻生动的笔调,对这一段经历做了精彩的回顾,其中自然用了很多笔墨来描写他眼中的郑洞国将军。

为了使读者更好地了解这段历史,我们不妨先引用黄仁宇在书中对当时印缅战场局势的介绍:“在一九四二年,中国派遣了一支远征军去缅甸,是由第五军和第六军组成的,这是蒋介石所能调度的最好军队,但结局十分凄惨。刚开始国军和英军发生争执,延误了入缅时间,等到进入缅甸时,一切已经太迟了。

打仗的时间少,撤退的时间多。日军在盟军后方实施大规模的迂回战术,国军和英军只好忙着撤退。新二十二师和新三十八师发现自己的退路被日军切断,于是烧掉卡车,焚毁辎重,企图在雨季穿越陌生的那伽山,到达西北边的印度阿萨密省。但是只有少数人到达终点,其中有一位是美国将军,名字是史迪威。

又经过一番争执,决定成立一支新部队,就是中国驻印军。新二十二师和新三十八师的残余人马,在印度心脏地带比哈尔省的蓝伽重新整军。英军负责粮食和衣服等后勤事务,美军负责供应战略物资及提供训练。飞机运来整补的中国军队,不止要强化两个受损的师,还要成立第三个师,此外还有三个野战炮兵团、两个工兵团、数个坦克营、以及运输与通讯单位。

三个步兵师组成新一军,由中将郑洞国率领,接受驻印军总指挥史迪威的管辖。”

此后数年,黄仁宇一直在祖父身边工作,直到东北内战期间远涉重洋就读于美国陆军参谋大学。对于自己的这位长官,黄仁宇有着十分形象的评价:“此时的郑洞国看起来内向保守、温文尔雅,但很少有人知道,年轻时的他曾带领士兵冲锋陷阵,攻城掠地。

他行动缓慢稳重,不能免于安逸舒适的诱惑,休闲时喜欢下跳棋。西方并不熟悉他的名声,但他在中国将领之间以谦逊知名。他从来不曾邀功,听任长官和同僚决定游戏规则。他对部下很是慷慨,放手让他们行事,总是替他们说话。蒋介石派他去统率新一军时,似乎找到在史迪威手下做事的适合人选。”

“他的长处在于坚忍不拔。”黄仁宇这样说,“他是昆仑关一役的英雄,对我解说在一九三九冬季时,如何从日军手中攻下这个高地。当时两边人马对峙已久,双方都精疲力尽。他统领的荣一师,前线上只剩下四、五百人,包括他自己和三个团长在内。

敌军之所以没有歼灭他们,是因为自身的情况也很糟。这时我方补充了一师,带来进攻的命令。两团人马从师的所在位置奋力进攻,但损伤惨重。参谋长舒适存少将判断昆仑关会被攻陷。他对了。我军发起另一波攻势,剩下的两三百士兵成功攻顶,此役存活的日军并不多。”

郑洞国与史迪威将军等合影

但是,作为国内抗日战场的一员骁将,祖父最初在印度度过的日子却并不快乐。个性傲慢偏狭的中国驻印军总指挥史迪威,这时正与中国战区总司令蒋介石在有关中国军队、特别是中国驻印军的控制权等问题上闹得不可开交。在他看来,祖父的到来实在是多余的。

于是祖父与盟方人员之间的冲突,似乎就不可避免了。祖父晚年在其回忆录《我的戎马生涯》中,对此有过详尽的叙述。而身为历史学家的黄仁宇,几十年后在大洋彼岸以亲身经历就这些往事所做的追述,对于印证这一段历史,颇有异曲同工之效。

他这样写到:“……我们首度得知,新一军的总部没有指挥权。我们的总指挥郑将军只要负责维持中国军队的军纪即可。他不只负责三个步兵师的纪律,连所有支援单位也包括在内。

指挥部送来一份备忘录,明确告诉我们这一点,而且说,我们已经有太多军官,不能再要求从中国空运更多军官来。”黄仁宇不无愤懑地继续写到,“直到今天,我仍然无法理解,是谁和美国达成协议,让我们的总指挥毫无指挥权,只能充当宪兵司令,而总司令部也只能充当军法官的办公室。

郑将军很不赞成,我们也有同感,不过,所有的意见和抗议全部无效。后来指挥部让郑将军带来第二批军官,是他从以前统率的第八军之中抽调来的。但在指挥权方面,美方的立场坚定,绝无退让余地。

郑将军于印度及缅甸值勤时,唯一可以有效指挥的军队,只不过是一整排由中尉统领的卫兵。第二次缅甸之役开打时,中国兵投入战场,事先都没有知会他。起先,指挥部的先遣司令部直接下令给各团及各营,后来战事扩大,命令才下到师长级。”

史迪威无休止的刁难、无礼,终于使待人宽厚、性情平和的祖父也无法忍受了,只好做回国的考虑。黄仁宇回忆说:“郑将军和史迪威及指挥部的关系愈来愈恶化,他飞回重庆两次,要求蒋介石解除他在驻印军的职务,有一次还声称如果不换他,他就不离开中国(我是后来从郑夫人处听到的)。

蒋介石大骂他一顿,但又安慰他,只要他继续和美国人周旋,对抗战就是一大贡献,他的努力会受到肯定,不论他是否实际指挥军队。1944年夏天,他被升为驻印军的副总指挥,进一步确定他是个没有实责的将领。

当时在缅甸北部的驻印军,已扩大成两个军团。而指挥部还是直接部队长,就像以前直接指挥师长一样,再度绕过中国高阶将领。史迪威被召回美国后,继任者索尔登毫无意愿改变现状。新的美国总指挥从来不会请副总指挥开会研商。”

不过,美国人的这些做法并没有让中国驻印军的将士们忘记祖国。许多官兵不满史迪威等盟方人员的霸道行径,部队上下一度洋溢着激愤的情绪,几至酿成双方的流血冲突。连一些中国将领也牢骚满腹,就像黄仁宇说的那样:“郑将军的幕僚只缩减到一小群军官,在雷多〔LEDO〕设立办公室。

驻印军的野战将领都来诉苦,并透过高阶长官重申对蒋介石的效忠。”祖父为了顾全抗战大局,强忍内心的痛苦,多方安抚部属,尽力维系与盟方的合作。同时通过适当方式与史迪威等的过分做法进行抗争。

前线的中国将领为了保持与祖父的联系,也经常请他派员到各师团巡视。于是,祖父身边的参谋如黄仁宇、陈惟楚(田汉先生之子,又名田申)、潘德辉等就常到前线去,有时也直接参加战斗。

黄仁宇就曾在惨烈的密支那围攻战中腿部负伤。黄仁宇回忆起当年的这些情形,似乎还颇有几分得意:“我不必申请正式的派令,前线各师都已知道我已到达。几天内,所有的将军和上校都知道我的名字。当时前线各级将领虽然接受指挥部的指示,却担心他们和中国上级的联系会因此中断。

因此,他们很是欢迎我,把我当成郑将军的特使,而不是到前线执行参谋任务的下级军官。我受邀与师长共进早餐,他们派指挥官专车或吉普车来接我到前线……我们可以四处走动,不致惊动指挥部”。

缅北反攻战役结束后,中国驻印军陆续返国,准备对日反攻作战。祖父于抗战胜利前夕被任命为第三方面军副司令长官,并于日寇宣布投降后不久,奉命接收上海。

祖父很喜欢黄仁宇的才华和独立见地,同时对这位曾就读于南开大学的青年人的某些个性也常有包容。几十年之后,黄仁宇还有这样深情的回忆:“我多次受惠于郑将军的亲切善意。我们在重庆时,他让司机把车停在山脚下,自己走上一百尺的泥泞路,到我们家的简陋小屋探视我的母亲,后来他让夫人致赠三万法币。

但更重要的是,郑将军让我自由发挥,我可以做许多不符合军事传统的事。例如,看到很多将军从我们面前走过,我不是依官阶向他们行礼,而是随我自己对各个将军的敬意而定。

‘黄参谋’,将军有一次提醒我:‘最近你在高级将领前的态度不是很好。瞧你窝在沙发上的样子。’他接着说,如果我不是在他手下做事,我会大大惹祸,这倒是真的。抗战胜利后,我们在东北,他推荐我去美国进修,我担心可能过了限期。他说不用担心,两天后白崇禧会来,他会对他提这件事。他说到做到。不过后来我们才发现,根本没有必要,原来野战部队的限期已经延后。”

如果说,黄仁宇后来的成功是靠他的天分、勤奋和机缘,那么,祖父早年对他的爱护,也许产生了某种重要的作用,这大概是黄仁宇一生对祖父保持敬意的部分原因。听家母讲,上个世纪八十年代,黄仁宇回国探亲,在北京住在祖父寓所附近的燕京饭店,特地在陈惟楚同志的陪同下看望祖父,晤谈甚欢。这是他们之间的最后一次会面。