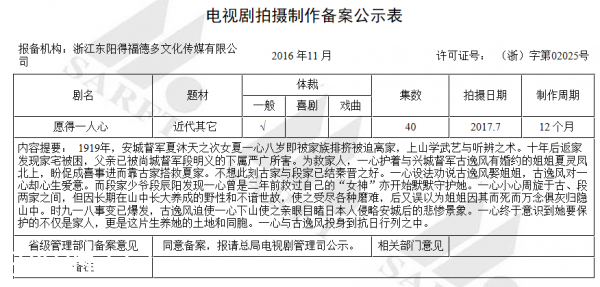

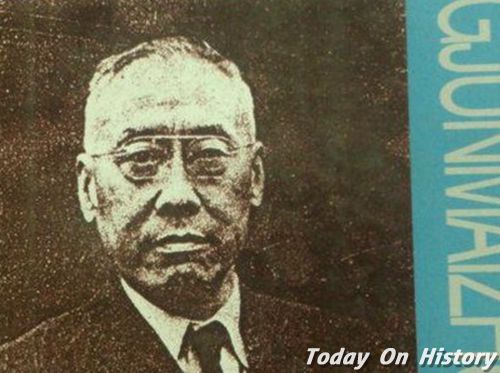

张君劢简介 张君劢:“一代宪章空有愿”

民国时期的知识分子们,能够稳坐书斋,不参政言政的实属凤毛麟角。毕竟身处那个动荡时代,新式知识分子们那股子“以天下为己任”的士大夫情怀是极容易被唤醒的。“宪法之父”张君劢(音迈)便是一例。

然而,张君劢又有着自己独特的一面。他一生充满着传奇与矛盾。他先后经历过甲午战争、戊戌变法、义和团运动、辛亥革命、五四运动、北伐战争、抗日战争、解放战争、中华人民共和国成立等重大历史事件,又同此时期的梁启超、章太炎、张謇、胡适、陈独秀、毛泽东、周恩来、董必武、段祺瑞、冯国璋、蒋介石、李宗仁、陈立夫、陈济棠、张群、曾琦、李璜、梁漱溟、张东荪、黄炎培、罗隆基以及尼赫鲁、杜鲁门、李承晚等交往密切。

他既被国民党绑架和软禁过两年,又成为蒋介石的座上宾,支持过国民党的反攻内战政策;他既与共产党有过很不错的关系,61岁生日时周恩来曾送过他一块“民主之寿”的寿匾,又与共产党人势不两立,解放前被毛泽东宣布为最后一名头等战犯;他既是中国民主政团同盟的创建人之一,在很长一段时期内是民主同盟的主要领导人,又违背民主同盟的政治原则,被民主同盟勒令退盟;他既热情地宣传介绍过俄国十月革命,现在人们通用的“苏维埃”一词就是他首先使用的,又对俄国十月革命进行过肆意攻击,一生以反对中国走俄国人的道路为鹄的;他从小进的是新式学堂,留学过日本和德国,却得到过秀才和翰林的功名;他掌握和精通三门外语,用德文和英文写有著作,却拒绝使用白话文,他发表和出版的中文论著都用文言文写成;如此等等。

正因为他复杂矛盾的人生经历,人们对其有着不同甚至截然相反的评价,或者骂他是“玄学鬼”、“反动分子”、“进步党余孽”、“地主资产阶级代言人”、“国民党帮凶”;或者说他是“共产党走狗”;也有人称他是“政治家”、“思想家”、“大学者”、“国士”、“一代宗师”、“知识分子楷模”……而他本人,有时认为自己是个失败者。

那么张君劢究竟是不是失败者呢?这个问题见仁见智,尚无定论。不过,观其一生,精通宪政理论和满怀救国热情的张君劢,由于时代所限,加之其每每于关键时刻所托非人,致使自己的理想最终雨打风吹去,正如徐复观所撰挽联中所言:“一代宪章空有愿”。

张君劢曾言:“求学问是为改良政治,是为救国,所以求学问不是以学问为终身之业,乃是所以达救国之目的。”可见,他也是一位徘徊于政治与学术之间的摇摆人,拥有“政治国”和“学问国”两块阵地。而其早年踏入政治的肇端,亦乃“政治国”与“学问国”相互交融的结果。

当年张君劢在日本留学,正是梁启超主编的《新民丛报》在留学生中风行的时候,作为舆论界巨子的梁氏颇让年轻的张君劢折服,这时正好因失去官费生活无着,于是转而给《新民丛报》投稿赚取生活费。而反过来张君劢颇具学识与才情的稿子也引起了梁任公的注意。经过几次接触,梁任公发觉张君劢是不可多得之人才,于是欣然将张揽入门下,从此二人亦师亦友,成为立宪运动的亲密搭档。张君劢一生的宪政历程也即从此开始。

武昌起义后,全国各种政治势力纷纷介入时局,欲图谋求各自的利益,以梁启超、张君劢为首的立宪党人亦不例外。揆诸时局,张君劢向梁启超建言道:“今后中分天下者,袁、孙二党而已,但此两派皆非能建设今后治国家者,虽合无益。

然立宪国忠舆论之功,势不能仅持其主义之纯洁,必也与人争选举、争议席。由此言之,目前舍择袁、孙二派而提携之,别无他法。此二者比较的适于建设之业者,实在北方,故森(张君劢本名张嘉森,笔者注)以为下手之方,在联袁而已。

”如果单从选择强势政治力量而言,张君劢的观点倒也准确,毕竟袁世凯的北洋军在当时中国称雄一时。然而要是从推行宪政角度考虑,张君劢这一建议则无疑是与虎谋皮。正当张君劢等人准备大展宪政抱负、组建民主党的时候,袁世凯的反动面目逐渐暴露。

1911年12月,沙俄策动外蒙独立,双方签订非法的《俄蒙协约》,史称“外蒙问题”。张认为袁世凯在处理外蒙问题上失职,他在《少年中国》周刊上撰写《袁政府对蒙事失败之十大罪》,谴责袁世凯的失职误国,其言辞之激烈,比之当时革命党人的那些抨袁之文,简直有过之而无不及。

张的这一举动,自然激怒了袁世凯,为了避免北洋军阀的报复,张君劢在梁启超等人的帮助下,赴德求学,这也成为他一生中的首次政治避难。而他也成为立宪派中最早与袁世凯分道扬镳的人。

去国之苦并未使年轻的张君劢感到沮丧,反而令他颇觉愉快的是可以亲临欧洲各国考察学习先进的宪政理论。1915年,梁启超发来一纸电文,要求张君劢归国襄助反袁。此时正埋首于博士论文写作的张君劢竟毫不犹豫地放弃学位,匆匆踏上归国之途。这也恰恰印证张自己的那句话“求学问不是以学问为终身之业,乃是所以达救国之目的”,既然国难当头,作纯学问在他看来,实在无甚意义。

回来后,喝了几年洋墨水的张君劢自认为学业精进,眼界大开,可以大干一场。于是他像一名战国时期的纵横家,南北奔走,兜售自己的理论。当时第一次世界大战鏖战正酣,张君劢认为德国必败无疑,于是游说段祺瑞对德宣战。

他还曾多次南下,立劝冯国璋、孙中山等人支持此议,但皆无功而返。更令张君劢意想不到的是,自己的参战主张竟成为府院之争的导火索。黎元洪和段祺瑞在各自后台的指使下就参战问题大做文章,最终酿成了府院之争和张勋复辟的政治闹剧。

不久,段祺瑞卷土重来,再掌北京政府,起用“研究系”诸人来装点门面,张君劢也担任总统府秘书一职。然而,段祺瑞的心思根本不在推行宪政上面,他掌政后马上发动第二次南北战争,但很快便失败下台。张君劢也旋即离开政府,沦为北洋军阀斗争的牺牲品。

经历此次变故,张君劢颇有些心灰意懒,回顾自己返国一年多来,终日奔波呼号,为对德参战、府院之争、张勋复辟、政府重组的问题,奔走于京、津、沪、宁各地,从事游说与斡旋活动,但结果却是时局愈发混乱,政治风波接踵而至。这不禁令他对政治产生了厌倦。自此开始,张君劢决定潜心自修,暂时离开政治一段时间。

然而,张君劢毕竟对政治存有难以割舍的眷恋之情。整个20年代,虽然在大多数的时间,张君劢都忙于讲学和办学,但一有机会,还是要过问政治。20年代初期,各地军阀纷纷推出“自治”和“制宪”的口号,逐渐形成联省自治运动。

当时张君劢已是小有名气的宪法专家,自然受到各路诸侯的邀请,为其制定宪法。或许军阀们倡议宪法只是为他们的独立提供借口,但张君劢却是一丝不苟地起草了《国是会议宪草》和它的说明书《国宪议》,代表了那个时代中国自由主义知识分子宪政思想的最高水平。

不幸的是,这部宪法却明珠暗投,终遭废弃。1923年6月,曹锟、吴佩孚把自己打扮成“恢复法统”的功臣,将黎元洪赶下台。曹锟贿赂国会议员,就任大总统。在多数人看来,曹锟上台,必然是推行独裁专制,践踏宪法。但张君劢却天真地认为凭借他的一纸宪法便可以约束总统,保证民主进程。

他曾言:“曹锟为非常总统之说,恐亦不易实现。曹虽多财,然以议员经年辛苦,甘心独为曹氏作嫁,吾不信焉。”只要南北双方成立一个“和南北要人于一炉”的国民委员会,则“此频年不解之争,或有万一解决之希望”。

这真是一番书卷气浓厚的主张,可见张对军阀尚抱有不切实际的幻想。并且,张还支持曹锟等人以自己的《国是会议宪草》为蓝本,制定了《1923年宪法》,招致了一片反对之声。历史很快便印证了张君劢的天真,不到一年时间,曹锟政权便土崩瓦解,《1923年宪法》也随即永远被丢进了废纸堆中。

意识到制宪条件尚不成熟之后,张君劢决定在“宪法之前提”尚不具备的情况下,暂时“不谈宪法,而注意国民身上”。在二十年代后期至三十年代早中期,张君劢和李璜、张东荪等人合办《再生》《新路》等刊物,抨击国民党一党专政。

他指出,国民党若想不失败,重蹈北洋军阀的覆辙,就必须实行民主政治,而实行民主政治,就必须“停止党部独占的活动”和“废止训政”,同时“人民言论自由”和“结社集会自由”;“速议地方制,实行地方自治”,“速议国宪,实行政党政治”。

这些言论无疑都点到了国民政府的痛处,国民党很快便查封了《新路》杂志。更令张君劢气愤的是,国民党竞派人将自己绑架,以期通过此手段威吓张君劢等人闭嘴,并导致张腿部受伤,落下了终身残疾。

脱险之后,张君劢意识到国内已不可久留,于是再度去国避难。

海外漂泊两年之后,张君劢方得以回国。此时的国内形势已发生重大变化,日本帝国主义加紧了侵略步伐,民族危机空前严重。以改良政治、救国为己任的张君劢自然不会袖手旁观,他同罗隆基、黄炎培等人组建了国家社会党,并发表了其政治主张《我们所要说的话》一文。

这反映出“九一八”事变后,上层小资产阶级和资产阶级及其知识分子不满于国民党的一党独裁,要求改革中国政治、经济和教育的愿望,其实质是要变专制独裁为资产阶级的民主政治,变思想统制为思想自由,同时在维护私有财产制度的前提下,实行国家资本主义政策,以加强国家的经济竞争能力。

当然,他们的具体主张也反映了严重的民族危机和国际政治思潮的变化对他们的影响,这就是张君劢他们在坚持民主政治之基本原则的同时,又具有浓厚的认同极权主义的倾向。也就在此内忧外患的时局下,张君劢以国家社会党党魁的身份投入到抗战当中。

“七七事变”前夕,国民政府邀请各界代表分批举行“庐山谈话会”,商讨国是。张君劢作为民主人士,表示如果政府讨论宪法问题,他愿意就制宪事宜提供意见。不久,张当选国防参议会议参议员。这个参议员,其实仅是统一战线初期的一种组织形式,并无实权,正如梁漱溟所言:“不接近中枢。

”而张君劢却认定有此身份,便可以大胆向政府进言,推行宪政运动,并且不惜得罪政府高层。一次,参议会开会,由汪精卫主持。会议开会之前,汪精卫的心腹周佛海忽然拉着胡适低头说了两句话,胡适便过来向参加会议的人说:“国民党开会,主席照例要念一遍总理遗嘱,在座客人也照例要站起来恭听,始能就座开会。

”胡适把这个规矩向参加会议的非国民党人一一示范,都没有提出异议,但到张君劢面前时,张表示拒绝。

他声明,如果要他守这个他一向反对的规矩,站起来恭听他所反对的这个不合理的“遗嘱”,他就退出会议,只好有负于国民党相邀的厚意了。胡适再三说,这是等于基督教徒请客吃饭,饭前主人要祷告一样,与来客不相干的,张君劢就是不同意。

汪精卫乖巧,他立刻说道:“请各位就座,就开会了。”坐定后,汪精卫一人站着,匆匆地默念遗嘱一遍,才解了这个僵局。有了张君劢这次的严行拒绝,此后国防委员会乃至后来的国民参政会开会时,都不再全体起立恭读遗嘱了。

敢于“犯上”尚不算什么,更令国民党难以容忍的是,张君劢不断要求政府厉行政治改革,实行宪政,建立起民主制度。为了能达成此事,张君劢可谓是使尽了浑身解数,他联合非国民党的各界人士,不断向国民政府建言。一方面,他们向政府提交议案,认为只有“结束党治,实施宪政”,才能“收拾人心,集中人才”的话,必须改革政府机构;另一方面,他们又不断造势,开展宪政提案的讨论,成立宪政促进会。

经过一番努力,张君劢等人终于写成《中华民国宪法草案之修正草案》,不成想深谙权谋的蒋介石采用拖延之计,致使提案最终不了了之。

面对政客的翻云覆雨、圆滑诡诈,张君劢显得实在过于幼稚、天真了。国民党不仅压制了张君劢的宪政运动,并且深感张的活动实在影响一党专政,于是将张君劢软禁起来,这一关便是两年多时间。软禁期间,张君劢对国民党的反动面目有了较深的认识。

抗战胜利后,和平民主建国呼声高涨。但后来的事实众所周知,和平化作镜花水月,民主也沦为空中楼阁;国民党在中共的抗议声中坚持一党包办国民大会,成为国共两大党决裂的标志,是否参加这个国民大会,也成为检验第三方力量站在哪一边的标尺。

作为宪政专家和民盟重要领导人的张君劢本人拒绝参加大会,但他组建的民社党却和青年党一道参加了这次国民大会。这一决策对国民党来说有非常现实的好处,时任国民政府外交部长的王世杰当年就在日记中说:“国民党则可以宣布此次之国大并非一党之国大耳。

”作出这个决策的责任当然应由其党魁来承担,这个决策最直接的后果就是作为民盟重要领导人的张君劢及民社党被勒令退盟,后来张氏之列名“战犯名单”,以致多年来被冷落和批判也无不以此为根据。

然而最让人难以理解的是,就在国民大会召开前夕,张君劢还曾义正词严地对国民党派来的说客雷震说:“蒋中正是个过河拆桥的人,有求于你的时候,可以满口应允,等到不需要你的时候,就一脚踢开,完全无视对方的人格。

”所以他不愿意参加国民大会来共同制宪,并十分怀疑蒋介石的守法精神。然而,没过多久,他却为独裁统治充当装饰品和殉葬品。这令民盟的其他人士大骂张君劢“自食其言”,施复亮更是认为“张君劢甘愿替当权的国民党做伪装民主的‘点缀’,这不仅抛弃了政协立场和民盟立场,同时也抛弃了民社党固有的立场,可以说是含有多种意义的食言背信的行为,无疑是一个大错误和大失败”。

罗隆基也承认:“中国政党政治水平的低落,实为张君劢所造成。”张君劢也由此人送外号“张君卖”。

张君劢如此“出尔反尔”,倒也不难解释。从个人立场来看,张君劢的确不屑再与国民党合作,毕竟多次的政治迫害已使他较为清醒地认识到国民党一贯的专制作风。然而,张又是一党之首领,所以民社党的政策必须同大家协商决定,而不能独断专行,因此民社党参加国民大会并非张君劢自己的意思,至少代表党内半数以上人的意见。比

较合理的解释是:这是一种幕后政治交易,通过参加国民大会可以借机安插跟随他打拼多年的党内干部。同为民盟领导人之一的罗隆基1949年后在撰写文史资料时回忆,张君劢亲口对他说过:“这一伙人跟着我这许多年,好不容易等到了今天,抗战胜利了,国民大会要开了,联合政权就要成立了,我还能够要他们老饿着肚皮跟着我吗?国民党是国库养党,我有什么法子养这些党员。

”这种亲历者的说辞当然颇资参考,不过张氏为民社党参加国大所提的种种前提条件不会如此简单。

蒋介石及其政府在向张氏许诺的条件中最重要的内容是什么?据当时代表蒋介石与张氏接洽的雷震回忆,蒋介石请民社党参加这次所谓制宪国大,承诺以张氏起草的《中华民国宪法》为基础,保证不推翻这个“宪草”的基本原则。

后来蒋介石本人更在一封亲笔信中殷殷劝导张君劢:“先生平素主张早日实施宪政,此次召开国民大会,即在制定宪法,’俾本党结束党治,还政于民,……”张君劢虽然是书生,但他不会不知道,国民大会没有中共这个第二大党的参加,和平断难保证。

尽管如此,即使眼前是百分之九十九的失望,他也会去拼命追逐那百分之一的希望。他曾经作过如是分析:“我们反对国民党一党专政,希望民主与和平二者均能实现,但在二者不能得兼时,只有先争取民主的实现。得到一点,总比没有好。”一个以实现宪政为毕生理想的人,当理想似乎伸手可及时,也就变得失去理智,不顾一切了。

如此“飞蛾扑火”般的举动,其结果可想而知。等民社党的利用价值殆尽之时,蒋介石立即翻脸不认人,之前许下的美好承诺统统不再算数,张君劢又一次被蒋氏狠狠地“涮”了一把。这一回,张君劢面临的局势实在是无法收拾,不仅要面对共产党和民主党派的谴责和唾弃,而其民社党内部也由于得不到利益而闹得沸沸扬扬,终致四分五裂,惨淡收场。

等到中华人民共和国成立时,张君劢这位“民国宪法之父”似乎看到了自己的梦想已经走到了尽头,于是打点行囊,第三次去国避难了。直到去世,他也未能再回到故土。

晚年的张君劢生活颇为困窘,由于坚持不收国民党的一分钱,所以只能靠菲薄的稿费和养老金度日,并且由于经济压力而患上严重的胃溃疡。不过,远离“政治国”的张君劢倒也并未一无所获,他终于回归“学问国”,潜心著述,成为一代新儒家的开山始祖和领军人物,这也印证了“塞翁失马,焉知非福”的古语。

张君劢客居美国时期,台湾历史学者张朋园曾去拜访他,请教学问之余,曾经促请他写回忆录,张说:“要使我们后辈如何了解你,你应该留给我们一些直接的证言。”但是张君劢的回答是:“我不写回忆录!我只知道生活在现在和展望将来。

过去的已经是过去了,我们不必回顾。重要的是把握现在,计划明天。”这段话颇显张君劢的可爱之处,在他的个人词典中,绝没有“过去”这个词。也正是凭借“过去的已经是过去了,我们不必回顾”的信念,张君劢在一生中屡败屡战,他也没有心灰意懒,落得个晚年萧索、一事无成,而是回归学术,去开拓另一番广阔的领域。况且,他留给后人的宪政财富,又何尝不丰富呢?