小泽征尔最后一场 辟谣:小泽征尔没有老年痴呆症!

小泽征尔和祖宾梅塔指挥维也纳爱乐团演奏:《雷鸣电闪波尔卡》

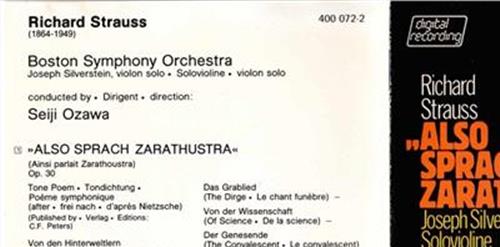

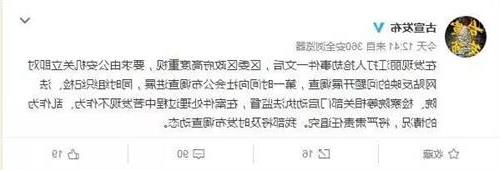

近期,微信群里传播这样一条消息:小征泽尔是当代最伟大的指挥家,不幸患老年痴呆。乐队用感人的爱向他致敬,向音乐致敬一一帮助他完成谢幕演出,令人泪目。这条消息的相关视频就是上小泽征尔和祖宾梅塔指挥维也纳爱乐团演奏:《雷鸣电闪波尔卡》。除了微信群,一些公众号也开始传播小泽征尔得了老年痴呆症的消息:

这里需要跟大家澄清的就是,小泽征尔并没有得老年痴呆症!他所身患的病痛,远比老年痴呆更多!比如最严重的一次:2010年,小泽征尔被诊断出了患有食道癌。在6个月的专心休养后,他重新站上了指挥台。初抗癌的一年,还被NHK排成了纪录片:《76岁的执念:小泽征尔患食道癌的这一年》。

《76岁的执念:小泽征尔患食道癌的这一年》

至于上面跟祖宾·梅塔的合作,是2016年10月,在三得利音乐厅的一场演出,这个时候,小泽的身体状态又因为抗癌初见成效后的高强度工作,再次出现问题,所以视频里的小泽,明显体力不支,但也充满了老友相见刻意制造的幽默诙谐。“我的肚子里装满了药,身体里都是抗生素,但能重返舞台还是很幸福。75岁才迎来第二段人生有点晚,但没办法,我会努力走下去。”复出后的小泽曾这样说。

小泽征尔做客NHK电视台《清早》节目

2012年3月,小泽因为病情,暂停公演活动。小泽征尔表示,他要以“一个更健康的姿态回来”。这一次,他休息了一年半。2013年8月23日,斋藤松本纪念音乐节上,小泽征尔重出江湖,在现场1500名观众和天皇夫妇的注目下,他指挥了长达50分钟左右的歌剧《小孩与魔法》,指挥还是那样充满舞蹈般的激情和韵律感,高潮时挥棒的动作依然遒劲有力。

自从小泽75岁以后,关于他的各种病情消息,不断传来,他也不断暂停和复出。这些年,他不仅身患肺炎、食道癌和背部疾病(轻度腰椎压迫性骨折),还有心脏疾病(心脏主动脉瓣狭窄)等等(欢迎大家继续补充)。今年3月,小泽做了心脏手术后,就一直歇业,直到7月28日,小泽突然决定上台指挥,坐在椅子上指挥学生乐团演奏了贝多芬的弦乐四重奏。

得病后的小泽,还与村上春树,有了更多时间用于思考和交流。这本《与小泽征尔共度的午后音乐时光》,就是2010年查出食道癌后的的结晶,在这本书的序言中,村上春树还记载了小泽患病后的故事,读过多次仍旧感动,特别是看到微信群里传播小泽身患老年痴呆症,所以更觉得需要给大家讲讲小泽这些年的病痛,以正视听:小泽征尔遭受病痛远比老年痴呆症多。序言全文转载于下:

与小泽征尔的一年

我和小泽征尔先生相识已经很久了,但见面时基本不会谈到音乐。要说都谈了些什么,说实话,我真想不起来了。大概谈了许多人畜无害的话题。比如波士顿红袜队今年的比赛如何(我和小泽先生都在波士顿一带住过很长时间,红袜队的赛绩至今仍对日常生活有着不小的意义)、朗姆酒怎么喝才好喝之类的。

也可以说是挺无聊的话题。总之,就是没有谈音乐,也没有谈文学。我倒是有几次这样的经验,但和专业之外的人谈论自己的工作专业领域,有时候会很累。夸张点说,首先必须建立起一个类似“知识共通领域”的东西。因此在小泽先生面前,我也有意识地回避音乐的话题。

我记得我们两人初次谈到音乐,是某年夏天,在京都先斗町的一家居酒屋。当时,小泽先生在京都国际会馆有“小泽征尔音乐塾”的交响乐演出,我当晚正好也在京都,所以在演出结束后,就相约一起出去吃点什么。这是发现食道癌前不久的事。

大师非常精神,在先斗町溜达着,寻思进哪家店的时候,过路的年轻女孩子们尖叫起来:“哇,那不是小泽征尔嘛!”(总之他就是非常显眼的人)女孩子们这么一打招呼,他就提议一起合个影。我本来对这种事情就发憷,便悄悄地迅速让到旁边的隐蔽处,谁知小泽先生指着我朗声说道:那里那位,是小说家村上春树哟。我一边想着“真多嘴”,一边无奈地一起拍了纪念照。剪刀手。

之后我们钻进小巷深处的一家居酒屋,坐在吧台前一边喝清酒,一边聊起那天演奏的交响乐。我说了自己对当天演奏的感想,问了几个技术性问题,小泽先生都确切地回答了。他并不是侃侃而谈,有时候要花点时间选择措辞。但他会非常认真地思考,尽量选择自己满意的字眼,准确地回答我的问题。不知道的事情他就明确地说不知道,不会随随便便地回答。真是一个对表达都如此真诚的人啊。这就是他当时给我留下的印象。

大概就是以此为契机,每次碰面的时候,一点点聊起了音乐。有一天在我家见面时,两人就音乐聊了很久,那时我就想,这么有趣的故事,我自己一个人留着好吗?可以的话,希望能变成文字留下来,让别人也能读到。我战战兢兢地将这个想法传达给小泽先生,结果他非常高兴地同意了:“啊,那很好啊。”然后,我们进行了为期一年的长时间采访,集成了《和小泽征尔谈音乐》一书。

对我而言,本没有将与小泽先生之间的私交变成工作的意图,但自然而然成了这个样子。但我不想破坏在先斗町居酒屋的吧台前一起悠闲地畅聊音乐这种态度,所以采访也都是两人单独(可以说是以亲密无间的方式)进行。由我将谈话录音,并整理成文字原稿,然后和小泽先生一起阅读,只保留他认为可以的部分。

那一年间,我和小泽先生进行了多次对谈,但他的讲述与最初在先斗町给我留下的印象,几乎始终如一。他身上有种像活火山那样喷薄而出的对表达事物的渴望,不管是以音乐的形式,还是以概念的形式表达出来,他都不觉辛苦。对他来说,这是再自然不过的工作。但是,当需要寻找满意的措辞来表达时——也就是将炽热的岩浆定型时——他就举棋不定了:“真为难啊,呃,这用日语该怎么说啊?”于是和我一起四处搜寻正确的词汇。

这绝不是说小泽先生言词匮乏,相反,他的表达相当丰富。他言谈风趣,总有说不完的话题。我想说的是,他的音乐感觉太过丰富,太过深刻,太过自然,以至于相对地——特别是在重要的、触及话题本质的部分时——在言辞上束手束脚。

我在长达一年的时间里,与小泽先生促膝畅谈音乐,不时深刻地感受到这种“落差”。换句话说,他时时刻刻、每分钟都在吐纳着音乐,这个呼吸系统就建立在他的体内。它是如此自然、如此顺畅,其实日常生活中并没有一一将之转换成语言的必要。所以当要修正为语言的时候,他就会扭着脖子嘟囔:真为难啊,呃……

硬要说的话,我觉得这本书中的对谈,就是连接这种音乐感觉和语言感觉的“落差”的桥梁。因此我的工作是要把小泽先生的发言准确地转化为文章,同时也要巧妙地将它塑造成一座桥梁。具体来说,就是必须将他谈的内容进行一些技术性的排序、替换,将小泽先生自然的音乐感觉,置换成近似自然的“文章语言感觉”,如此才能首次将小泽先生意识里的音乐观念,以文章的形式表达出来。

这种观念本来并不具备逻辑性,也无法转化为语言,而且在他大脑里,有时候连声音都不具备。但是,如果不将这个世界赋予一定的形态和逻辑,看书的人就会不明就里。

打个比方来说,就像是往透明人身上喷彩色涂料,让他呈现出可见的轮廓。这种浮现出来的轮廓虽然不是真正意义上的实际状态,但是是带有实际状态的“结果性的轮廓”。这样解释,好像我的工作非常复杂,但实际操作起来并没有那么难。因为对于小说家来说,这是非常自然的日常工作。

暂且将这种啰啰嗦嗦的说明放在一边,我是非常享受这项为期一年的工作的,发自内心地享受。与小泽先生一起畅谈音乐是一项惊心动魄的工作,也是一次极富启发的体验,并且极大地改变了我对音乐的态度。我感觉,在书写这本书的前后,我聆听音乐的方式确实不同了。

与小泽先生的对谈中最让我受益的,是“欣赏音乐必须欣赏音乐本身”。说得好像理所当然,但音乐应该作为音乐独立,作为音乐完结。我们置身于过量的信息当中,有时候会几乎忘记将音乐作为纯粹的音乐来欣赏;我们也许会被一些周围的事情裹挟,被引诱进稍稍偏离轨道的道路。但和小泽先生的认真交谈,让我深切地明白,那是多么无聊、多么缺乏实质的“小路”。

我们两人开始谈论音乐后不久,小泽先生查出食道癌。经历了一系列外科手术,以及与疾病斗争的艰苦生活,开始了严酷的康复训练。即使是旁观,这种光景也非常令人心痛。但小泽先生顽强地顶住了,(就我所知)一次都没有发过什么打退堂鼓的牢骚。

但凡体力有所恢复,就试图重回指挥舞台。有的顺利成行了,也有几场遗憾地因“为时尚早”终结了。他的表现欲望丝毫没有衰退,体力却难以跟上。对他来说,这种力不从心的焦虑,大概比什么都更加痛苦。这份心情,我也非常明白。

而在此期间,采访并没有暂停,持续进行。当然也受到了很多现实的制约。由于腰痛,大师不能久坐,故而一边像受伤的熊一样(失礼了)在房间里来回踱步,一边讲述。由于体力不支,有几次说着说着发不出声音了。但无论多么痛苦,小泽先生还是对我说“春树先生,再聊点吧”,给了我非常大的鼓励。我推想,小泽先生大概也是想到在不能指挥的时候,才更加需要讲述这些东西吧。

收录在书里的一次次采访,让我清晰地回想起当时的情景。但在书中,我尽量避免写到这些具体的事情(周边的事情)。我想写的,想呈现的,是“小泽征尔这位天才的音乐家,真诚又独具魅力的人物,是如何思考音乐,思考些什么,又是如何思考到现在的”。当然,对于小泽先生,这更是最想讲述的事情。

在我写书的现在(2013年2月),小泽先生精神得简直快让我认不出来了。对我来说,这是再高兴不过的事了。我衷心地企盼,他能早日以和原来一样精力充沛的姿态,回归指挥台。对小泽先生来说,音乐是必不可少的,而对我们来说,小泽先生是必不可少的。

“音乐这种东西,本来就处处充满了喜悦,这一点对我来说就是最好的报酬。”我感到,小泽先生在书中的每个角落,都在向我们诉说着这一点。这也是这一年里,牢牢印染到我身上的一个美丽的世界观。

2013年2月 村上春树

最后希望大家注意的是

小泽虽然身患各种疾病

但他从未真正引退

并多次表示:

如若体力恢复,

随时都想前往其

诞生故乡的中国进行公演。

让我们一起期待这一天

小泽征尔应不应该引退?

(这也是小泽患病最详细的介绍)返回搜狐,查看更多