追忆先父黄远生 民国“名记”第一人黄远生在美国被杀案始末

1915年12月25日下午6时许,在旧金山唐人街的广州楼内,一位旅美华人正在默默地用晚餐。他戴一副黑边眼镜,脸上微露倦色,眼神忧郁,但仍然掩盖不住内里的智慧与勇毅。此时,来来往往的客人他似乎视而不见,充塞在他脑海中的完全是地球另一边的现实:袁世凯的复辟闹剧正在紧锣密鼓地上演,芸芸众生或被蒙蔽或无力挣扎;经过民初几年瞬息万变的动荡,进步力量似已无力回天。

中国要向何处去?中国的知识分子们何去何从?更令人难以忍受的是自己满腔热血,一颗赤心,非但不能有效地阻止这场民族的灾难,反而沦落天涯,徒有雄心,一筹莫展。

就在他心潮起伏之际,突然从背后射过来两颗罪恶的子弹,这位青年人还没从忧国忧民的思绪中回过神来,便仆倒在地,在那一瞬间,带着惊恐,更带着不解与愤怒,死不瞑目地去了。

这位喋血美洲的青年人便是民初时期鼎鼎大名的新闻记者与政论家黄远生。

消息传来,国内新闻界、政界与文化界的同道者与爱国人士大为震惊,深感痛失了一位才华横溢、刚直不阿的“报界之奇才”。黄远生的好友、一度担任过《民国报》记者的梁漱溟,听此噩耗后大受刺激,陷入了痛苦的矛盾之中,于是开始写作《究元决疑论》一书,试图从佛教出世思想中寻求“人生之苦”与人生真义,思想情感由此发生了极大转变。远生之死的影响之大由此可见一斑。

1916年初,远生的遗骸由当时我国驻美公使顾维钧运回上海,并在上海开了颇为隆重的追悼会。据参加追悼会的远生长子黄席群回忆,遗骸安放在一具小型棺材内,外面是一层蓝色丝绒,后来在上海加了一个木质的椁。事后,亲属将其骨灰运回九江,安葬于庐山区莲花乡桂家垅之殷家坳山。墓丘背山面垅,环绕青松,墓碑中竖刻“故显考黄公远庸府君之墓”,右竖黄远生简略生平,左竖刻“男席棠,群、椿奉记”。墓前有拜台,呈半月形。

为使远生的精神发扬光大,激励后人,其生前好友林志钧费尽心血搜集、整理、编辑了《远生遗著》一书,从1920至1927年先后由商务印书馆印行四版,后又多次增补重印,这部中国历史上最早的报刊通讯集成为民初政界斗争与历史的精彩记录。

远生其人

黄远生,原名为基,字远庸,远生系笔名。1885年出生于江西九江一个“文彩秀发”的书香世家。曾祖黄凤楼系道光年间的进士,做过安徽歙县、铜陵、当涂等县知县、太平府同知等职。三个叔伯父均为举人。父亲黄儒藻也系秀才出身,在宁波办过洋务。

黄远生自幼受到良好的家庭熏陶,发蒙时期不但广涉经史子集,而且家里还特地请了一位外籍女教师教他学习英语,再加上远生天资聪慧,过目成诵,被家人视若掌上明珠。他在浙江吴兴南浔公学读书时,就积极参加学潮运动,表现出心系国事族业,“为人当独立自尊”的高远志向。

光绪二十九年(1903),黄远生考取秀才,同年秋季又考中江西省第7名举人,次年赴京会试中进士。这是清王朝最后一次会试,同榜进士中有沈钧儒、谭延、叶恭绰等知名人士。这是中国最后一批进士,而黄是其中最年轻的,周岁不满20。

黄远生中进士后心怀远大抱负,不愿按清廷惯例接受官职,而决定赴日本留学,入中央大学学习法律。6年后归国,任邮传部员外郎、派参议厅行走兼编译局纂修等职。这时李盛铎以北洋五大臣之一赴西欧考察宪政归国,对黄远生说:“西洋方面那些熟悉近代史和国际情况的,大都是报馆撰述人员,你如果干这一行,将来一定是位名记者。

”(见李传梓《反袁之勇士报界之奇才——记辛亥革命时期的烈士黄远生》)远生深感清廷腐败,仕途不彰,作官之意顿消,并接受建议,投身于新闻界。

民国元年,黄远生与蓝公武、张君劢共同创办了《少年中国周刊》,因其抨击时政立场鲜明,见解独到,声名大震,遂有“新中国三少年”之说。后又与刘少少、丁佛言被时人称誉为“新闻界三杰”。黄远生以“能想”、“能奔走”、“能听”、“能写”的“四能”功夫驰名海内外,不但文章流利畅达、幽默敏锐,深受读者欢迎,而且其工作量之大、创造力之盛也十分惊人。

他先后主编过梁启超创办的《庸言》月刊,担任过上海《时报》、《申报》、《东方日报》和北京《亚细亚报》特约记者,同时为《东方杂志》、《论衡》、《国民公报》等报刊撰稿。

据李传梓《反袁之勇士报界之奇才》一文统计,从他留下的《远生遗著》所收239篇文章看,他的通讯几乎对每一个时期民众瞩目的重大问题都进行了及时而深入的报道。

重要人物涉及孙中山、黄兴、宋教仁、章太炎、蔡元培、袁世凯、黎元洪、唐绍仪、陆征祥、赵秉钧、熊希龄、段祺瑞等等。重要事件如宋教仁被刺、袁内阁两次倒台、丧权辱国的二十一条、唐绍仪被迫下野、陆征祥不再理政等,他都能抓住全国各阶层广大读者的心,将真相告白于天下。

远生的贡献

远生之死之所以引起很大的震动,这与其不凡的贡献与极大的社会影响是分不开的。他被称为“中国第一个真正现代意义上的记者”,其“远生通讯”更是被视为当年中国新闻界的一大品牌。但这并不是他所有的历史贡献之所在。从更深层的价值与更为深远的意义来说,他又是作为一位新文化先驱者的形象而存在的。

他的文化活动只有辛亥革命前后短短的几年时间,正是中国文化觉醒前最黑暗的时刻。这时比其年长一代的维新派知识分子几乎都将目光转向中国传统文化的复兴,从19世纪末活跃在时代潮头的思想先驱变为“不进则退”的文化保守主义者;而“五四”一代彻底反传统的文化激进主义者在此时大都尚处于困惑、迷茫、探索或沉寂之中,既未找到中国文化觉醒的突破口,也还未形成新文化运动的庞大阵势。

旧的已去未去,新的将生未生,黄远生在这古与今、旧与新、中与西转折的焦点时刻,以其奔放的激情与深沉的忧患意识填补了时代的一个空白。

这表现在他首倡现代意义上的文艺启蒙运动。在《忏悔录》一文中他指出,“今日无论何等方面,自以改革为第一要义”,要改革国家,则必须改造社会,而欲改造社会,最终必须“改造个人”。这无疑正是“五四”新文化运动提倡民主与科学的先声。

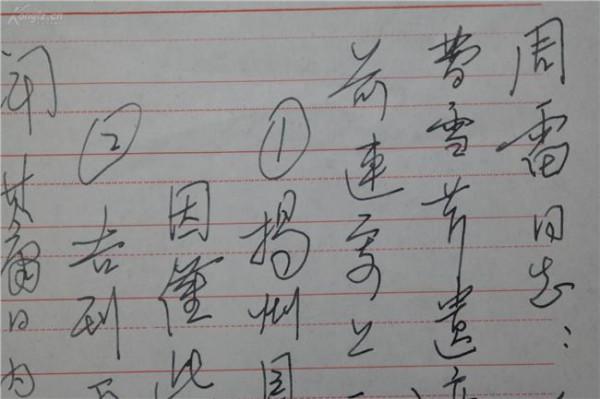

钱基博在《现代中国文学史》上专门提到:“远庸文章典重深厚,胎息汉魏,洞朗轩辟,辞兼庄谐,尤工通讯,幽隐毕达,都下传观,有纸贵之誉。”评价甚确甚高。笔者在翻阅周恩来1918年的日记时见到这样的记载:“……晚间李石翘来习摄影术。

既去,观黄远生遗稿。”(5月20日)“我昨天从任白涛那里取来黄远生从前的通信看了一遍,觉得他所说的元、二年的光景,于我的将来政治生涯很有大关系。”(5月21日)实际上,五四时期的新文化先驱者几乎莫不受到远生思想的启发与影响。

谁是凶手?

远生之死引起了各界人士纷纷谴责这起谋杀案的制造者,然而凶手到底是谁?背后的主使者又是谁?却不得而知。由于当时国内政界极度混乱,案发地点又远隔重洋,所以根本没有足够的人力与足够的精力去调查,这起残忍的凶杀事件于是成为一件众说纷纭的疑案。

凶手是谁?过去主要有两种说法。一种猜测是袁世凯派人跟踪到旧金山暗杀的。另一种说法,是国民党(中华革命党)美洲总支部误认黄为袁的死党而误杀的。在一些细节问题上,说法更不一致。如有的认为他是“被爱国华侨当作帝制余孽炸死”的;有的则记载他“被革命党人以袁党人罪名枪杀于住宅内”;有的言其“被袁派遣杀手狙击身亡”;还有文章说他是被枪杀于旧金山街头等等。

甚至连黄远生被杀的日期也说法不一,不少材料记载其被杀害于12月27日,其根据大概来自于林志钧为《远生遗著》作的序言中的一段话:“民国四年十二月二十七日晚上,我听见我至好的朋友黄远庸在旧金山被人暗杀的消息(系外交部接顾少川来电报告)。

”而据李盛铎先生写的《墓志铭》,记载被害日为阴历11月19(即公历12月25日)。

前说似不可靠,序中只说是听到被暗杀的消息,并未说是这一天被杀害的。当时信息传递不像现在这样迅速,消息迟至两天是很正常的;如果当天晚上就能得到消息,反而可能性不大。

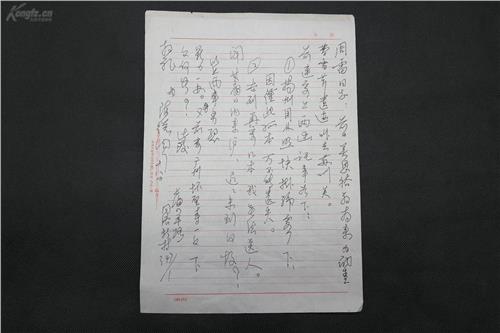

1984年,黄席群写作《追忆先父黄远生》一文时也未能真相大白。他这样写道:“我父亲究竟是谁杀害的,至今是个疑案,我个人的看法是,无论他是死于袁世凯派遣跟踪的刺客之手,还是遭到在美洲的国民党人杀害,总之,他不幸遇害的根本原因,离不开袁贼妄图称帝这个关键问题。

如果是死于袁党之手,正因为我父亲不但不接受袁贼的笼络收买,反而于游美之前公开在报上表示反对变更国体,卒致罹祸;如果是死于国民党人之手,那就该怪这帮人没有弄清事实,竟误认为他是袁世凯的吹鼓手,糊里糊涂地杀害一个平白无辜、真正有良心的青年人,的确是冤哉枉也。

”而笔者想到的是,如果将这个疑案在21世纪仍然“存疑”,无论如何也难以告慰这位超前的新文化先驱者孤独的在天之灵。

黄袁恩仇

到底谁是真正的凶手?上述第一种猜测似乎更为合情合理。远生在国内时就已有袁的爪牙监视跟踪,何况以袁世凯一代枭雄,他是什么坏事都干得出来的。

说来话长,黄袁之间曾有一番复杂的恩仇纠葛。袁世凯为堂而皇之地登上皇帝的宝座,需要调动一切有利于这一阴谋的力量,其中就包括政治舆论的导向与支持。舆论就是社会力量,统治阶级必然要借助舆论力量来实现对社会的控制。

袁世凯在镇压了二次革命后,就实行报业管制政策。据统计,仅从1912年4月到1916年6月,封闭的报馆达71家,传讯49家,捣毁9家,24位报人被杀害,60余位报人被捕。1915年秋,袁世凯看中了黄远生这位名满海内的名记者,要设法将他罗列门下。

首先,袁氏强邀黄远生担任他御用的上海《亚细亚报》总撰述,黄虽不愿,也不敢显拒。接着,袁派人向黄表示,如果能为袁撰写赞成帝制的文章,将酬谢10万元和一个部长的席位。远生开始想延宕不作,但经不起袁再三催逼,只得以一篇“似是而非”搪塞。但袁氏极不满意,派人逼他重写。

黄远生万难从命,也深知再也难以周旋下去,便毅然于1915年9月3日离开北京奔走上海。抵达上海前,上海《申报》就在头版刊登了他反对帝制的启事,明确表示“此次筹安会之变更国体论,……实难赞同一日”。抵上海后,远生随即于9月6日至14日连续在《申报》和《时事新报》上刊登启事,宣布自己与曾担任之《申报》驻京通讯员及上海《亚细亚报》之撰述,一概脱离关系。

但阴险的《亚细亚报》在出版广告中仍列其名为总撰述,远生只得于9月14日至20日,继续在《申报》广告栏声明与《亚细亚报》划清界限。1915年10月24日,黄远生为躲避袁党的追逼,干脆乘日轮离沪赴美。

疑案真相

此事令“窃国大盗”恼羞成怒,结下仇怨,自然不会放过他。远生死于袁党之手似乎也是顺理成章的。然而当命运捉弄一个人时,又总是会将并不合情合理的逻辑罩到他身上。远生恰恰更可能死于反对帝制的同胞之手。这也是在1985年9月举行的全国黄远生学术讨论会上学者们比较一致的看法,认定是当年国民党美洲总支部负责人林森(后曾任民国政府主席)指派他的警卫刘北海开枪的。

笔者将此视为“真相”还有以下理由:远生的确一度与袁党有过来往,不过绝不是因为他立场游移,而是出于记者表面上的“中立”姿态,尽量为通讯报道事业赢得较大的活动空间。正如林志钧先生所指出的,远生论事论人“不存成见”,即使“论起共和党,也并不因为熟人较多,气味较近,带着有色眼镜,就说那颜色好,……没有丝毫偏袒哪一党的意思。

……这种不存成见,公平评论的气度,亦是很可佩服的”。其实在袁世凯登基的野心暴露之前,许多进步人士、知名活动家都一度对袁氏心存幻想(如梁启超等)。

远生在政治立场、思想立场上与袁世凯是绝对划清界限的,尤其是在关键的时刻,他拒绝为袁张目,力斥袁氏倒行逆施的罪恶,保住了自己的人格。尽管如此,远生仍在其著名的《忏悔录》中对自己的灵魂进行了严厉的拷问。

但那段在矛盾中与袁氏周旋的经历和那篇“似是而非”的文章,却依然为他的悲剧埋下了隐患。据说《亚细亚报》的上海分社在出报的第二天就遭爱国人士投掷炸弹,吓得职员们不敢去上班,报纸不久也寿终正寝。爱国人士对帝制派深恶痛绝,义愤填膺,有时行动偏激甚至不分青红皂白也是可以理解的。

据陈叔通先生回忆,远生一到旧金山,当地的报纸便报道中国的名记者Yuan-Yung Huang抵美的消息。Yuan-Yung Huang本来就是“黄远庸”的音译,按英美的用法将名字置前而成了“远庸黄”。而Yu an又与袁世凯的Yuan刚巧同音。华侨中反袁的人便奔走相告,说是袁世凯的本家来了。而当地国民党人又恶意宣传,真像远生是袁世凯派到美洲去的鼓吹帝制的亲信一般。

不过还有一重要原因似亦不可忽视,当时信息传递较慢,再加上信息繁杂,远隔重洋的华侨并不能都及时闻悉袁、黄决裂的消息,以为远生赞成袁世凯,反对孙中山。在这种绝大的政治误会与客观限制之下,远生自然插翅也难逃毒手了。

死后沉浮

远生的贡献与影响是时人共睹的,在他死后的“五四”新文化运动期间,其影响所及仍然遍布整个思想文化领域。仅就当时思想界影响最大的《新青年》及《新潮》而言,单是提到他的名字或涉及他言论的文章就不下30篇。黄远生的老友蓝公武致信胡适,指出《新青年》所提出的文学革命、思想革命正是黄远生的未竟事业,胡适将此信发表于《新青年》;罗家伦第一次把黄远生写进带有史评性的长篇论文《近代中国文学思想的变迁》;胡适的《五十年来中国之文学》以近千字的篇幅把黄远生推为新文学发“先声”的人物。

此种评价为后来的新文学史家所认同,所撰新文学史无不视黄远生为新文学先驱人物。其他且不论,就连周扬在延安鲁艺的讲义《新文学运动史讲义提纲》也没有例外。

可见,新文学史上本来就已有黄远生的大名,只是后来被抹去了。但是,“一部没有黄远生的名字的中国新文学史,似乎像一部无头的文学史,其来龙去脉总不免令人有渺茫难寻之感。”(见沈永宝:《新文学史应该有黄远生的名字》)可据笔者视野所及,在各种有关黄远生的正式发表的论文中,单单是他的出生年代就常常以讹传讹,被误为1883或1884年,这无论如何是不正常的。

黄远生的名字为什么在新文学史上突然消失?对此,远生的孙女高上达(她们姐妹随母姓)在给笔者的信中这样写道:“我对黄远生研究不深,但我知道他是因不肯违背自己的人格去屈从于权势而丧命的,这就是我们后辈应继承与发扬的。

我想50年代后黄远生的突然消失与解放后一直奉行的极左路线有关,实事求是消失了,加上有些在位的人士对未定性的人与事不敢涉及(黄远生的死究竟是哪一方所为就讨论了几十年),而这正是与黄远生的伟大人格相悖的。我们研究黄远生正是要还历史的本来面目,不要让中国近代史因人为的因素而丢掉了一个与历史不可分割的重要的奇才。”

这番话应该说是有事实根据的。黄席群(黄远生长子)曾指出,中国人民大学新闻系方汉奇教授著《中国近代报刊史》中对黄远生的某些评价就“不够持平”,二人在一次会晤中,方教授很坦率、客观地向黄先生表示,他在编写过程中多少受了一些“左”的影响。

后来方教授给黄先生的信中写道:“我以为对历史人物的分析评价,应有辩证观点,即发展的观点。人物的思想认识是在变化的,应该允许这一变化,承认这一变化。当时对于袁世凯的认识就是这样。

李大钊早年对袁世凯是曾经寄以希望的,后来才反袁。李大钊尚且如此,对原来思想认识上就有局限如远生先生这样的人,就更不宜苛求了。”(见黄席群:《追忆先父黄远生》)黄先生表示自己十分佩服他这种“勇于自我批评的精神”。