董健吾的儿孙将毛岸英的妻子刘思齐告上了法庭

可是,只过了四个月,1935年7月22日,上海临时中央局又遭到国民党特务的大破坏,被搜查的机关达三十余处,上海临时中央局负责人浦化人等39人被捕。在这样的形势下,1935年8月,上海军委和中央特科负责人王世英根据王明、康生的来信,决定撤销上海临时中央局和中央特科,剩余的党员干部,一部分转移到天津,一部分被派往湖南、四川、莫斯科等地。

至此,上海地下党组织基本上完全被破坏殆尽,组织上对毛岸英兄弟的月供因此中断。雪上加霜的是,董健吾本人因“红色”嫌疑被教会要求辞去牧师职务而失去经济来源,又因为他的入党介绍人浦化人被捕不得不隐藏起来。在浦化人被捕、董健吾隐藏,无人顾及的情况下,黄慧光作为一个不是党员的家庭妇女,独自带着自己的四个孩子和两个“来路不明”的湖南娃子,其心情和境况可想而知,肯定是终日提心吊胆,生活异常艰难,气急了打骂孩子的事情,恐怕难以避免。

挨饿又挨打,两个倔犟的小兄弟离家出走,应该也是不难理解的。因此,毛岸英兄弟很可能就是在这个时候,也就是1935年秋,离家出走的。为什么说毛岸英兄弟很可能是在1935年秋离家出走的?我们有两个依据。第一个依据是,《我的伯父毛岸英》中说:“一个寡母带着几个孤儿转换了三个住处”。

根据《神秘的红色牧师董健吾》所述,这三个住处分别是:1933年8月,毛岸英兄弟到黄慧光家时,黄慧光住在凤阳路修德里451弄12号,住了一年左右。1934年8月前后,搬到成都路三多里1号楼上。在这里时,当时的上海临时中央局负责人浦化人还经常来看望毛岸英、毛岸青。

在三多里住了不到一年。1935年7月前后,搬到牯岭路斯盛里(现牯岭路51弄10号)。所以,如果按毛新宇所说“转换了三个住处”,那么毛岸英带毛岸青出走,当在1935年7月之后了。

第二个依据是,当时在中央特科工作的李云回忆说:“1935年秋,徐强突然要我帮忙找两个男孩,大的约十三四岁,小的约十一二岁。”这里需要说明一下。1935年8月,上海临时中央和中央特科撤销,剩余的大部分党员干部撤走后,特科在上海留下一个办事处,由丘吉夫总负责,徐强负责情报工作,李云是徐强的妻子。

当年,正是徐强组织特科留在上海的同志,在街头找到了毛岸英兄弟。可是,徐强直到去世,也没有对外界说过这件事。直到1988年,李云才对记者说:“要不是一位中央首长对我说,‘中央特科’的事,保密期限已经过去,可以讲了,我会把这段经历带去见马克思。”

李云回忆说:“当时形势相当严峻,上海中央局屡遭破坏,‘特科’成员大部分撤离上海,留下我们这些未暴露的同志坚持战斗,总负责人是邱吉夫,我丈夫徐强主管情报工作,也是我的直接领导。一天,徐强突然要我帮忙找两个男孩,大的约十三四岁,小的约十一二岁。关于孩子的身份,他只说是烈士的儿子,从收养的人家跑掉了。”

作为寻找孩子的当事人之一,李云的回忆应该是十分可信的。如果实情确是如此,那么,从1935年秋离家出走,到1936年6月前往苏联,毛岸英兄弟在上海流浪的时间,最长只有10个月。问题在于,在上海留下来坚持的特科人员,是怎么知道毛岸英和毛岸青离家出走了呢?或者换句话说,会不会是毛岸英兄弟出走许久之后,特科人员才得到消息的呢?

我们先来看《我的伯父毛岸英》中的叙述:

周恩来是1931年的12月离开上海转移到中央苏区的。他在离开上海前,最放心不下的还是党中央的安全问题。他把长年战斗在隐蔽战线上的同志,如陈赓、李克农、胡底,以及打入敌人内部的钱壮飞等撤出上海,分散转移到全国各地去。又及时调整了“中央特别委员会”,重新组建了中央保卫机关的领导机构。新的中央特科由陈云同志负总责,康生从旁辅佐。

陈云同时兼任一科科长,直接领导总务、财务、交通等项工作;康生兼任三科科长,直接负责指挥、执行保卫与警报工作;潘汉年接替了陈赓原有职务,担任二科科长,负责搜集情报侦察敌情以及反间谍等方面的工作。上海的中央特科经过整顿改组后,逐渐把工作开展起来了。也是在这个时候,潘汉年见到了从中央苏区来的钱之光,才知道毛泽东的三个孩子在上海失踪,至今没有下落的消息。

这件事的起因还是因为毛泽民,那时他已经担任了中央工农民主政府国民经济部部长,毛泽东已经成为全党的领袖。毛泽民自己负责的这个部主要任务是发展经济、保障供给、支援前线,常与白区发生经济往来,人员走动也频繁,毛泽民便动起了代哥哥打听岸英兄弟下落的念头。

正巧,国际无产阶级为支援中国革命,筹集了一大笔款子,准备由法国汇到上海,毛泽民和钱之光受命具体负责此事。商定由时任苏区对外贸易总局局长的钱之光先去探一探路,做些前期准备,毛泽民托钱之光在出差西安、上海时,打听毛泽东三个孩子在上海的下落。钱之光见到了在上海从事地下工作的潘汉年,便把这个任务当面交给了他。

上面的叙述有些混乱,认真研究之下,其实不太可能。

咱们先看这一段:上海的中央特科经过整顿改组后,逐渐把工作开展起来了。也是在这个时候,潘汉年见到了从中央苏区来的钱之光,才知道毛泽东的三个孩子在上海失踪,至今没有下落的消息。

这里指的如果是1931年顾顺章叛变后,特科重整,潘汉年接手特科情报科之后,“见到了从中央苏区来的钱之光”的话,一定是搞错了。因为,潘汉年和钱之光都是1933年夏到中央苏区的,潘汉年如何能在上海“见到了从中央苏区来的钱之光”呢?再者说,前面我们看到,毛岸英兄弟是1933年8月,经欧阳新提议,由董健吾家迁到黄慧光家的。

而潘汉年当时是董健吾的直接上级,通过欧阳新领导董健吾,他怎么会不知道毛岸英兄弟在董健吾家,反倒从钱之光嘴里得知“毛泽东的三个孩子在上海失踪,至今没有下落的消息”呢?退一万步说,就算他不知道毛岸英兄弟在董健吾家,就算他见到了“从苏区来的钱之光”,听到“毛泽东三个孩子在上海失踪”这个话,问一下他的助手欧阳新,不就马上知道了吗?

那么有没有可能,潘汉年是在遵义会议之后,到达上海时见到了钱之光呢?也没有可能。因为钱之光走完了长征,所以在1935年10月之前,潘汉年都没有可能在上海“见到了从中央苏区来的钱之光。”

再看下面一段:这件事的起因还是因为毛泽民,那时他已经担任了中央工农民主政府国民经济部部长,毛泽东已经成为全党的领袖。毛泽民自己负责的这个部主要任务是发展经济,保障供给,支援前线。常与白区发生经济往来,人员走动也频繁,毛泽民便动起了代哥哥打听岸英兄弟下落的念头。

从这一段看,好像又是在红军已经到达了陕北以后了。因为,红军长征到达陕北后,毛泽民才出任“工农民主政府国民经济部部长”,而这时,也才能说“毛泽东已经成为全党的领袖。”

接着往下看:正巧,国际无产阶级为支援中国革命,筹集了一大笔款子,准备由法国汇到上海,毛泽民和钱之光受命具体负责此事。商定由时任苏区对外贸易总局局长的钱之光先去探一探路,做些前期准备,毛泽民托钱之光在出差西安、上海时,打听毛泽东三个孩子在上海的下落。钱之光见到了在上海从事地下工作的潘汉年,便把这个任务当面交给了他。

这就更不可能了。因为,长征之后,钱之光第一次离开苏区,是1936年2月随李克农赴洛川与张学良、王以哲会谈,达成苏区与白区互通贸易协议。此时,潘汉年还没有回到国内。而潘汉年在莫斯科领受了回国与国民党谈判的任务,第一站到了香港时是1936年5月。

1936年7月7日在香港与陈立夫、陈果夫的代表张冲联系上之后,才乘船去上海、南京的。然而,在此之前的1936年6月,毛岸英、毛岸青兄弟二人已经登上了去法国的轮船。

所以,说钱之光将寻找毛岸英兄弟的任务交给了潘汉年,是完全不可能的。

那么,特科会不会通过电台得知毛岸英兄弟俩失踪的消息呢?也不会。我们知道,中央红军长征途中,与上海中央局中断了电报联系,所以才派陈云、潘汉年去上海,与上海中央局联系,希望通过上海中央局与共产国际联系,汇报遵义会议情况。而陈云、潘汉年到达上海时,共产国际上海办事处已被破坏。不久,

上海临时中央局也被破坏,陈、潘只好去苏联直接汇报。直到1936年4月,中央派冯雪峰从陕北带着密码到上海后,才与上海地下党沟通了电信联系。

而那时,正是李云主管上海的电台。

李云说:“当年我掌管着‘特科’唯一一台与党中央联系的电报机,从没收到过中央要求寻找孩子的电报,也没发出过通知孩子不见了的电报。”

由此可见,特科并不是接到中央方面的指示,才开始寻找毛岸英兄弟的。

那么,是谁通知特科,毛岸英兄弟离家出走的呢?

李云说:“我推测,董家发现孩子不见了就通知了特科。”

这就对了。

董健吾也是特科留在上海坚持的人员,受徐强领导。这一点,我们在后面还能看到。毛岸英带着毛岸青出走,董健吾知道他们是毛泽东的儿子,非同小可。出了这样大的事情,他肯定要立即报告特科领导。

也就是说,毛岸英兄弟离家出走不久,特科就得到了消息。

因此,到此我们基本可以确认,毛岸英兄弟离家出走是在1935年秋,到1936年6月前往苏联,流浪的时间最长超不过10个月。

下面的问题就是,他们是什么时候被找到的?

李云回忆说:得知孩子出走,“几位高层领导知道那是毛泽东的儿子,发动了地下党员寻找”。

当时,就连李云这样掌管电台的重要机要干部都被派到大街上去找孩子,按说这是很不应该的啊!李云管电台工作,意味着她掌握很多核心机密,一旦被捕,后果不堪设想!

可能有人会说,上大街找孩子会有什么危险?

前面我们已经看到,从1934年6月到1935年7月,上海地下党被特务“细胞”打入,几乎损失殆尽,最后只剩下一个特科的办事处和十几名党员,当时的形势可以说非常险峻。

而就在寻找毛岸英兄弟的那段日子里,国民党特务又将这个特科办事处破获,定于1935年11月18日晚8时同时在18个地址抓捕特科最后隐蔽的人员。万幸的是,特科安插在法租界巡捕房的内部“关系”,于当日下午4点半送出一份警告通知,通知上没有姓名,只有18个地址。

情报科交通员老丁接到通知,立即找到特科的孟菲。而老丁和孟菲也不知道这18个地址都是谁。孟菲急忙取出原来组织上给的应急用的几块大洋。因没有手表,她带上一只小闹钟,放在手提包里,急忙上路,坐了出租车分别去通知撤离,见了人就说暗语“你母亲病了住医院,你快去看她!

”最后,大约八点钟已经过了,孟菲急急忙忙回来,焦急地对老丁说:“剩下还有两个地方没有来得及通知,怎么办?”这时,躲在交通站布帘后面的吴兢走了出来。本来纪律规定她不能与老丁见面的,现在情况紧急,顾不了那么多了,她看了这两个地址说,一个是陈克寒的住处,另一个是丘吉夫的住处。她知道他们的电话,马上出去打电话通知。

吴兢回来讲,陈克寒的电话接通了,已告诉他:“你母亲得了急病住进了医院,赶紧去看她。”另一个电话无人接,通知不到。孟菲当即要他们两人赶快离开,她留下来等丘吉夫,因为约定晚上八时到九时,丘要来了解情况的。老丁离开交通站,赶到徐强家汇报上述情况。徐强听后当机立断,要老丁九时后去通知孟菲,如丘未按时来会面,让她赶紧转移。后来得知,丘吉夫那天未接到通知,也未去交通站,而是在广东大埔同乡会被捕了。

由此可见,国民党特务已经掌握了特科留在上海几乎是全体隐蔽人员的姓名、职业、相貌和地址。

徐强和李云他们,就是在这样的形势下走上大街,四处寻找毛岸英兄弟二人的,而且“前前后后跑了半年多”!

李云回忆说:“徐强给我圈了范围,就管老西门一带。那时做情报工作的,对上级命令绝对服从,不问也不能问。我也困惑呵,只能到流浪儿多的地方找找看。像八仙桥小菜场(今淮海路西藏路一带)附近有家专门给人送饭的‘包饭作’,常拿剩饭剩菜施舍乞丐,一到中午流浪儿便蜂拥而至抢饭吃;还有铁马路桥堍,聚集着众多帮黄包车夫推车上桥挣铜板的流浪儿……。

到底找过多少地方,记不清了,只记得为了不暴露身份,不敢随便打听,只能站在路边偷偷观察,一站就是半天。就这样前前后后跑了半年多,没找着。

我曾怀疑孩子是不是被敌人绑走了,但徐强说,已通过内线查遍上海的警察局和巡捕房,确认孩子没被抓走,应该还在流浪。”

当年的李云,是个年仅21岁,戴着眼镜的文弱女孩,在流浪儿聚集的街道边,半年里经常出没,仔细观察,“一站就是半天”。而大街上,到处都是拿着他们照片的国民党侦探,是不是非常危险?算不算提着脑袋?

请记住,顾顺章就是在武汉大街上被叛徒发现遭到逮捕的,向忠发是从情妇家里出来,在路边上打车那么一会儿的工夫,被特务认出逮捕的。

所以,尽管有些历史真相存在争议,但是,当时的特科人员和他们的亲属,冒着生命危险,保护了毛岸英兄弟。这一点,无论如何是没有争议的。

好,我们接着分析,如果毛岸英兄弟在1935年秋离家出走,特科是什么时候找到他们的?

李云的回忆说:“1936年夏天前后,徐强告诉我,孩子找到了,已经送到安全的地方,并解开了孩子真正的身份。”

毛岸英兄弟是在6月离开上海,徐强夏天才告诉李云。显然,徐强为了防止万一李云被捕,是在毛岸英兄弟已经安全离开上海后,才把消息告诉妻子的。否则,徐强肯定不会告诉李云,他们是毛泽东的孩子。也就是说,李云并不知道,徐强也没有告诉他,毛岸英兄弟具体是何时找到的。

关于找到毛岸英兄弟的情况,《我的伯父毛岸英》中是这样叙述的:

当时的上海特科几乎动用了全部的力量进行查找工作。从1935年秋开始,在1936年夏天终于有了线索,有人反映说:住在一个破庙里的几个孩子,各方面的情况基本上符合查找目标,只是孩子的数目是两个,不是三个,组织上决定正面接触、核实一下……

这天,破庙里来了一个工人装束、上了年纪的人,他用湖南话与这两个孩子拉家常,聊天的内容总是围着“你是哪里人?”“父母在哪里?”“为什么不在家?”

等家庭情况与身世转来转去。小哥儿俩因为在流浪中碰到了太多的事,便十分警觉,我的伯父甚至悄悄将两块砖头备在了身后……但渐渐地,他觉得这个工人老伯不仅面容和善,语气和蔼,而且心地也极为善良,他终于明白了,这个人是亲人派来寻找他们兄弟的……

上文也没有给出具体的时间,只是说:“在1936年夏天终于有了线索”。我们知道,毛岸英兄弟是在1936年6月登船经法国前往苏联的,出国之前需要办理签证等一系列的手续。当时的法国领事馆,对于他们一行前往法国,作了很详细的调查和审查事宜,至今还留有档案,这需要相当一段时间。因此,毛岸英兄弟不会是在1936年夏天才找到,必定是在1936年6月之前一段时间就已经找到了。

找到毛岸英兄弟之后,《我的伯父毛岸英》说:

后来,党组织联系到了李杜将军,在得知他将以考察为名,去苏联召集旧部时,就委托他把毛岸英和毛岸青带出国。

由此我们看到一个线索,就是李杜将军。党组织是怎样、何时联系到李杜将军的?搞清楚这个问题,也许就能搞清楚毛岸英兄弟是何时找到的问题。

为此,我们再来看《神秘的红色牧师董健吾》一书的有关叙述。书中关于这一段的叙述很长,我们先做个简述:

1936年1月,宋庆龄托董惠芳(董健吾的女儿、时任特科与宋庆龄的交通员)给董健吾带来一封信,约他见面一谈。宋庆龄见到董健吾时,告诉他,有一封国民党上层给党中央的信,要他送到陕北。

原来,当时蒋介石通过三条线寻找与中共高层进行谈判的途径。其中一条,就是通过宋子文找宋庆龄,因为蒋介石知道宋庆龄与中共方面有联系。宋庆龄即向宋子文提出董健吾,他们二人是圣约翰大学的同学,董又是宋老太太最信任的牧师。宋老太太做礼拜,非董健吾不可。没有想到的是,董健吾接受任务后,临行前在宋老太太家做礼拜时,蒋介石亲自在密室里见他,当面对董健吾说了一段带给中共领导人的口信。

很显然,蒋介石这是通过董健吾告诉中共领导,这是他亲自安排的,来自国民党最高层的决策。

临走前,宋庆龄给了董健吾一个从孔祥熙那里要来的财政部委员的合法身份,并且交代董健吾,如果无法通过封锁线,可以去找张学良帮忙。

在西安,由于冰雪阻隔,董健吾果真无法通过封锁线去陕北,于是他拿着宋庆龄的名片去见张学良。张学良通过向陕北、南京两边证实,董健吾确实是负有重任,两边都“认账”的人物。于是,张学良派自己的私人飞机,把董健吾送到了延安,并派人从延安护送董健吾到了瓦窑堡。

此前的1935年12月,张学良在南京参加国民党六届四中全会后,秘密到达上海。在上海他见了两个人,一个人是杜重远,另一个人就是李杜。杜重远劝张学良联共抗日,而李杜也正在寻找共产党。

李杜是东北军将领,“九一八事变”时,任依兰镇守使兼东北军24旅旅长。1932年1月,他率部在哈尔滨、方正、依兰密山等地抗击日军。2月3日,日军重兵逼近哈尔滨,他亲临前线指挥,战斗持续到2月5日凌晨,在敌军强攻下,自卫军损失严重,防地相继失守,于2月5日撤离哈尔滨,率军退守依兰。

1933年1月,自卫军失败后,他率余部退入苏联,同年5月假道欧洲回国。此时,李杜正在策划重返东三省,组织东北军旧部继续抗敌。可是他的目标很大,不可能从关内返回东北。因此,李杜向张学良提出,希望联络共产党,假道苏联返回东北。张学良同意李杜的想法,说他也想联络共产党,要李杜想办法跟共产党联系。

所以,在董健吾去陕北时,张学良也向他提出联系共产党的想法。

1936年3月中旬,董健吾从陕北回到上海,向宋庆龄复命时,谈到张学良通过李杜寻找共产党做他的顾问,宋庆龄当时就推荐了正隐藏在路易·艾黎家的刘鼎。

刘鼎是董健吾的老熟人,陈赓任特科情报科长时的副科长,1933年去中央苏区,路过闽浙赣时被方志敏“截留”。红军北上抗日先遣队失败后,方志敏、刘鼎均被俘,但刘鼎谎称自己是个“机修师傅”(这话也不假,刘鼎在闽浙赣根据地开办的兵工厂造出了我军第一门炮,在八路军黄崖洞兵工厂造出“八一”式步枪),乘国民党对他放松警戒,在九江逃出,潜到上海,被宋庆龄通过艾黎保护起来。

李杜得到董健吾的回复,立即电告张学良:朋友找到了!

随后,张学良派专人到上海,迎接刘鼎到西安,成为共产党在他身边的代表。此是后话,暂且按下不表。

那么,李杜又是如何带着毛岸英兄弟去苏联的呢?

《神秘的红色牧师董健吾》说:

“1936年初春,美国记者埃德加·斯诺从北平来到上海拜访宋庆龄,向她表达去苏区访问的愿望。此时,宋庆龄刚接到毛泽东、周恩来的来信。”

“宋庆龄接见斯诺后,立即通过上海地下党,电告中共中央,推荐斯诺和马海德赴苏区。”

“毛泽东、周恩来很快以中共中央的名义回复宋庆龄,正式邀请斯诺和马海德进入苏区。”

“宋庆龄与上海地下党经过慎重研究后,决定将护送斯诺去苏区的任务交给董健吾。因为董健吾驾轻就熟,不久前已去过瓦窑堡执行信使任务,同陕北和张学良建立了良好的关系,而且董又熟谙英语,同外国人士进行思想交流有很大的方便。

1936年3月中旬,董健吾风尘仆仆,刚从陕北瓦窑堡完成信使任务归来,就在他回沪复命的第二天,席不暇暖,再次去宋庆龄公馆,与宋商洽秘密护送斯诺的事宜”。

护送方案商定后,“董健吾便在刚从陕北返回上海的第五天,再次离沪北上西安。董先期到达西安,为斯诺进入陕北根据地与有关方面联系,具体安排和落实好接送计划。”

“1936年,董健吾受宋庆龄之托两次赴西安。第一次是在1月,任务是进入瓦窑堡,把南京方面有关国共合作的密函交给毛泽东、周恩来。在西安时,因冰雪封路,无法进入苏区,遂于2月中旬拜见张学良求助。经过一番波折,张学良不但同意用私人飞机送董健吾到肤施,而且还要董代他转达与共产党合作抗日的心愿。

董从陕北归来,张又设家宴为董洗尘,相互间建立了友情。第二次是在4月份,任务是以‘王牧师’的身份,秘密护送美国记者斯诺和医生马海德去苏区。这一次董健吾因等候斯诺的到来,在西安逗留了两个月,时常被张学良邀到家中做客。董每次去,张学良和赵四小姐都热情接待,在一起叙谈、吃饭、娱乐、鉴赏文物。”

书中说,董健吾拜访张学良,除了谈时局、谈抗日救国外,还在一起打牌,鉴赏张学良的收藏。由于董健吾经营特科的联络点是“松伯斋”古玩店,因此他对古玩颇有研究,在鉴赏张学良的收藏时,验证出不少赝品,引起张学良对他的极大兴趣。一次,张学良对董健吾说,赵四小姐曾经打坏过他的一套精美宋瓷。

说者无心,听着有意。董健吾在西安拜访一名他的老客户古玩商人时,看到一套精美的宋代彩瓷,于是花重金买下送给张学良。张学良要给钱,董健吾坚决不收。少帅于是提出:帮你去陕北,那是公事,不算数。你有什么私事,说出来一定帮你。

这时,董健吾想起了毛岸英兄弟俩。他对张学良说:有个革命朋友的两个孩子寄养在我这里,还有我自己的一个儿子,想让他们读点书,可是上海的时局太乱。如有可能,请张副总司令帮忙,送他们去苏联读书。

张学良一听,并不问这孩子的父亲是谁,一口答应下来。

注意,答案就在这里!这说明,找回毛岸英兄弟的时间应不晚于1936年3月下旬。

为什么这么说?因为,董健吾对张学良提起送毛岸英兄弟俩出国时,肯定已经找到了他们哥儿俩。否则,人都没有找到,而且不知道找得到找不到,怎么可能对张学良这样的大人物乱开口呢?而董健吾是在1936年3月下旬离开上海前往西安的,所以,找回毛岸英兄弟的时间应不晚于1936年3月下旬。

《神秘的红色牧师董健吾》接着说:

“1936年6月初,斯诺和马海德到了西安,中央派保卫局长邓发来接,张学良安排了一辆军用卡车,把他们送到陕北。董健吾从西安直接返回上海。”

回到上海不久,董健吾接到李杜将军的电话,告知张学良不久来沪,履行帮助他三个孩子去苏联的诺言。董健吾吃了一惊,他本以为张学良讲过就算了,并未当真,

没想到张学良这么快就来办这件事。

而张学良当初答应董健吾,则是有把握帮这个忙。因为,李杜早在1935年底就跟他说过,要绕道苏联,进入东北,召集抗日联军旧部,重树抗日大旗,并准备在

1936年6月成行。

张学良到了上海,秘密约见董健吾。董健吾则带着当时的上海党负责人刘仲华,在哥伦比亚路一家幽静的酒吧与张学良会面。见面后,张学良即告李杜准备经苏联进入东北,决定由他带三个孩子去苏联。张学良还交给董健吾一张10万法郎的支票作为资助,并要董健吾马上与李杜联系,尽快把孩子送去。

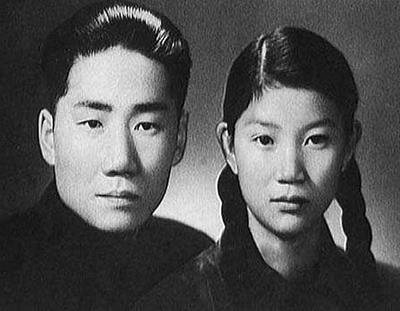

几天后,董健吾将毛岸英、毛岸青和自己的儿子董寿琪送到宝庆路9弄3号李杜将军住所。

1936年6月底,李杜及其副官、秘书、翻译,张学良的东北军代表刘志清师长,护送毛岸英兄弟的上海地下党代表杨承芳,毛岸英、毛岸青、董寿琪,一行九人登上法国“康脱罗梭号”邮轮,离开了上海,向着法国港口城市马赛进发。

但是,在巴黎等待了几个月后,苏联驻法国大使馆只同意毛岸英、毛岸青入境,不准其他人入境。

最后,毛岸英、毛岸青被送到苏联大使馆。在那里他们见到了专程到巴黎迎接他们的康生。

1937年年初,董健吾的孩子董寿琪跟着李杜将军,回到上海。

以上就是《神秘的红色牧师董健吾》一书,对毛岸英兄弟前往苏联经过的简述。由此我们终于可以知道,毛岸英兄弟是在1936年3月下旬之前找回,6月乘船去法国赴苏联的。从1935年秋他们离家出走算起,他们在上海街头流浪的时间,大约是半年左右。

如果《神秘的红色牧师董健吾》所述基本无误的话,我们就可以确认上面的结论了。

但是且慢,认真分析之下,《神秘的红色牧师董健吾》一书上面的叙述存在着重大疏误。

是什么重大疏误呢?

宋庆龄不可能在3月中下旬,就派董健吾为斯诺进入陕北苏区的事去西安。

为什么?

因为上面的叙述有两个大问题。

第一,“此时,宋庆龄刚接到毛泽东、周恩来的来信。”

毛泽东、周恩来的来信,是谁带来的?我们都知道,在董健吾到达陕北之前,中央与上海已经断绝了联系。董健吾是上海地下党方面到达陕北第一人。但是,董到瓦窑堡时,毛泽东、周恩来都在前线指挥作战,董健吾没有见到他们。因此,这封信不可能是董健吾3月中旬带回来的。

毛泽东、周恩来给宋庆龄的信,只能是随后由中央派到上海的冯雪峰带到上海的。但是,冯雪峰是1936年4月下旬才到达上海的。

1936年4月10日,中央决定派冯雪峰回上海,毛泽东、周恩来、张闻天都先后与他谈了话。为了护送冯雪峰,毛泽东还专门给东北军军长王以哲发了电报:

宁方代表张子华偕敝方代表李允生(冯雪峰化名)十七日到达肤施(即延安),请见保护到西安,以便转回南京,特此奉达。

请看,冯雪峰4月17日才到达延安。也就是说,毛泽东、周恩来给宋庆龄的信,4月下旬才到上海。

第二,“宋庆龄接见斯诺后,立即通过上海地下党,电告中共中央”。

这更不可能。因为红军长征后,中央与上海地下党的电讯联络已经中断。

关于这一点,许多历史著述都说,当时宋庆龄与党中央保持了电讯联系。甚至宋庆龄先生的好友爱泼斯坦,也在其所著的《宋庆龄》一书说:“在长征中以及在红军抵达陕北新根据地后,她一直能够通过无线电台同中共中央联系。但这个秘密电台不像有些人所说的那样是设在她家里,而是在她的外国友人路易·艾黎的家中阁楼上。”

但是,这个说法是站不住脚的。

首先,如果宋庆龄能够用电台与陕北中央联系,那么,她就可以将国民党中央给中共中央的信函,通过电台转达,而不必派董健吾冒着那样大的风险,经过那样长的时间,才送达瓦窑堡。至少,宋庆龄也可以将董健吾赴陕北苏区的消息、任务,提前通报给陕北中央。可是,所有关于董健吾到陕北的历史资料都说,中央并不知道董将到来的消息,博古在见到董健吾后,立即给在山西的毛泽东发了电报,报告这个重要消息。

其次,中央派冯雪峰去上海,第一位的任务,就是建立电台。冯雪峰回忆说:

“中央给的任务是四个:1.在上海设法建立一个电台,把所能得到的情报较快地报告中央。2.同上海各界救亡运动的领袖沈钧儒等取得联系,向他们传达毛主席和党中央的抗日民族统一战线政策,并同他们建立关系。3.了解和寻觅上海地下党组织,取得联系,替中央将另派到上海去做党组织工作的同志先做一些准备。4.对文艺界工作也附带管一管,首先是传达毛主席和党中央的抗日民族统一战线政策。”

“这四个任务中,当时党中央指示说,前两个是主要的。我记得第一个任务是周总理亲自交给我的,并给了我密码,约定我用‘李允生’这名字,给了两千元经费……第二个及第三第四个任务是洛甫(张闻天)交给我的。行前,洛甫曾几次嘱咐我说:‘到上海后,务必先找鲁迅、茅盾等,了解一些情况后,再找党员和地下组织。派你先去上海,就因为你同鲁迅等熟识。’”(见《雪峰文集》第4集第506

如果宋庆龄能够保持与陕北中央的电信联络,周恩来就不会把建立电台作为首要任务交给冯雪峰,也没有必要给他密码了。要知道,随身携带密码,是一件非常危险的事情。

实际上,宋庆龄在路易·艾黎家中的阁楼上确实藏有一部电台,但那是共产国际中国组与莫斯科联络的电台。1935年共产国际中国组被破坏后,这部电台就被停止使用,隐藏起来。由于没有联络关系、呼号、密码等,宋庆龄不可能用它与中共中央联络,甚至都没有把这部电台的存在告诉过上海地下党和特科的任何人员。

所以,上海方面恢复与中共中央的电信联络,只能在1936年4月下旬冯雪峰来到上海,带来密码之后。

斯诺和马海德作为首次进入苏区的外国人,必须经过陕北中央的批准。而在冯雪峰于4月底到达上海之前,宋庆龄和上海地下党既不可能接到毛泽东、周恩来的来信,又不可能通过电台与陕北中央联络,怎么能在3月中下旬,就派董健吾去西安给斯诺他们进入陕北“打前