帕斯捷尔纳克写日瓦戈是在写自己

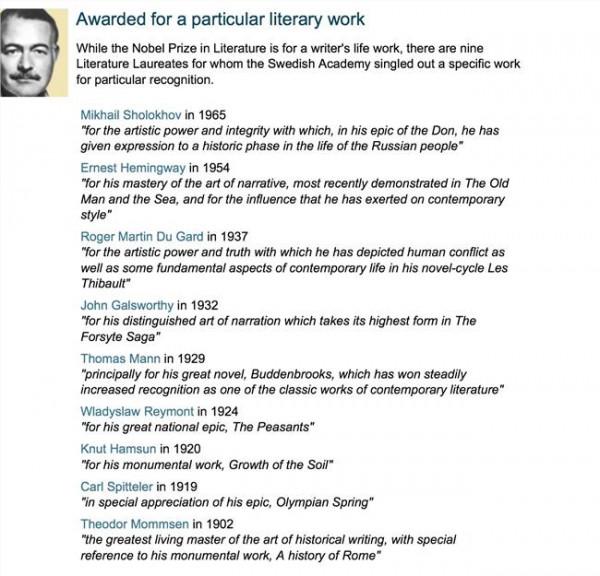

俄罗斯知名诗人德米特里·贝科夫所著《帕斯捷尔纳克传》极其详尽地对传主生平的描述,对其作品的大量解读、摘引和转述,对时代特征和力量分配格局的解析,映衬出帕斯捷尔纳克创作状况的同时代人和诗友们的群像。这部巨著一经问世就引起轰动,他让“帕斯捷尔纳克重归社会关注的视域,将一位经典作家变成我们同时代的人”。如何看待帕斯捷尔纳克其人及其作品?帕斯捷尔纳克的代表作《日瓦戈医生》中文译者、著名翻译家蓝英年先生,《帕斯捷尔纳克传》中文译者、中国政法大学教授王嘎接受本报记者专访。

高尔基曾批评帕斯捷尔纳克的诗

晦涩难懂

《帕斯捷尔纳克传》中译本刚刚由人民文学出版社出版,《日瓦戈医生》 中译本已由多个出版社出版并多次重印,可见鲍里斯·列昂尼德维奇·帕斯捷尔纳克其人及其作品的受关注程度。以赛亚·伯林称帕斯捷尔纳克是俄罗斯文学史上所谓“白银时代”最后一位也是最伟大的一位代表。帕斯捷尔纳克究竟是个什么样的人?

帕斯捷尔纳克(1890-1960年)出身知识分子家庭,父亲是画家,曾为大文豪托尔斯泰的小说《复活》画过插图。母亲是钢琴家,深受鲁宾斯坦喜爱。据《日瓦戈医生》的中文译者、著名翻译家蓝英年介绍,帕斯捷尔纳克不仅对文学艺术有精湛的理解,还精通英、德、法语,他与来自工农兵的作家格格不入。苏联内战结束后涌现出许多文学团体,帕斯捷尔纳克与这些团体从无往来,这些团体成员也看不起帕斯捷尔纳克。帕斯捷尔纳克自命清高,孤芳自赏,性格耿直。但他为人真诚,赢得不少人的信任。从高尔基算起,苏联作协领导人多不喜欢帕斯捷尔纳克。高尔基批评他的诗晦涩难懂,装腔作势,没有鲜活内容。

长篇小说 《日瓦戈医生》为帕斯捷尔纳克赢得了1958年诺贝尔文学奖,由于受到国内的反对,他谢绝了这项荣誉。该书描写俄国人在革命时期的徘徊、苦闷、爱情以及革命带来的后果,小说成为国际畅销书,但在国内只能以译本秘密流传。公开的指责和暗中的骚扰使帕斯捷尔纳克的健康受到严重损害,他于1960年5月30日逝世。几千人参加了他的葬礼,墓地成了他文学成就的纪念碑。

“帕斯捷尔纳克首先是一个诗人,他是一个具有承上启下,对传统保持敬意,又具有现代意识的诗人。他是俄罗斯知识分子的一个重要代表,也是时代发展的见证者。”在《帕斯捷尔纳克传》中文译者、中国政法大学教授王嘎看来,在上世纪30年代,帕斯捷尔纳克不为时代诱惑所动。当局难以收买他,也难以吓倒他。他既没出卖自己,也没出卖朋友,这令人感到吃惊。可以说,日瓦戈医生是什么样的人格形象,某种程度上也就回答了帕斯捷尔纳克是个什么样的人。

王嘎介绍,不光高尔基批评帕斯捷尔纳克的诗晦涩难懂,他同时代的很多同行都这样认为。这种批评也由来已久,但高尔基和苏联官方的批评更多是出于政治的角度。王嘎认为,帕斯捷尔纳克在诗歌方面具有非常突出的贡献,他的早期抒情诗具有充沛的情感,丰富的意向,出奇的比喻。如果跳出时代的局限,帕斯捷尔纳克的创作更多是使用了创新的手法。相对于当下,那是他心目中的另外一种现实。

关于生命理想

和自然的作品

帕斯捷尔纳克那一代知识分子在苦难的年代里耗尽了青春,他们承载着苦涩的爱情,理想也难以实现,而他们与生俱来的美好性灵在民族忧患中又毁灭殆尽。当年不赞同布尔什维克政策的知识分子均遭到严厉打击。大批知识分子、作家、艺术家、工程师及其他党派的领袖纷纷流亡。没能力出国的普通知识分子只能在国内挨饿受冻,整个民族陷入了悲惨的境地。

“这些同时代人积极参与并影响了国家的进程、文学的命运,更多的却是卷入了时代的旋流。我们看贝科夫的《帕斯捷尔纳克传》,那些久别人世的形象似乎触手可及。”王嘎说,帕斯捷尔纳克作为一名社会直觉敏锐、并不排斥社会交往的艺术家,始终居于各类遭逢的核心,就像一颗恒星,众多行星由于偶然或必然的机缘为他所吸引,环绕他,各自闪烁,或明或暗,周行不止,偶或还有激烈的碰撞,甚至相互吞噬。

正如王嘎所言,《日瓦戈医生》 描写了60多个各阶层人物在动荡年代的复杂感受。帕斯捷尔纳克塑造的最主要人物是日瓦戈、拉拉、拉拉的丈夫帕沙·安季波夫和科马罗夫斯基律师。除科马罗夫斯基外都是正派人,命运都很悲惨。日瓦戈最初拥护十月革命,但革命迫使他一步步走向死亡。他没对祖国、革命做过坏事,但仍然被革命的洪流卷走。拉拉是普希金笔下塔吉娅娜型的俄罗斯妇女,为爱、为儿女、为家庭而生,却沦为科马罗夫斯基的玩具,死于女劳改营中。帕沙·安季波夫是为布尔什维克政权立下赫赫战功的红军高级将领。但他没加入布尔什维克,又“知道得太多”,命运可想而知。只有卑鄙无耻的小人科马罗夫斯基寿终正寝。帕斯捷尔纳克真实地描写了红军游击队是怎样作战的,队长是如何管理游击队的,游击队员是什么样的人。

蓝英年表示,帕斯捷尔纳克笔下的游击队员与法捷耶夫的《毁灭》和绥拉菲莫维奇的《铁流》里的人物不同,是真实的,不是虚构的。书中人物的复杂感受也使得蓝英年在翻译到《重返瓦雷金诺》一章时曾几次搁笔,甚至无法译下去。“当我翻译到两颗绝望的心在荒无人烟的瓦雷金诺短暂结合在一起。他们把早已无人居住的房间打扫干净,生上火,搭起温存的小窝。他们非常清楚,他们只有几天甚至几小时的时间了。窗外几只狼对着点着灯火的小屋嚎叫,闻出人的味道了。临终前的爱情闪烁出最绚丽的火花,但马上就要熄灭,这种情景难道不令人激动?”

□本报记者/高慧斌