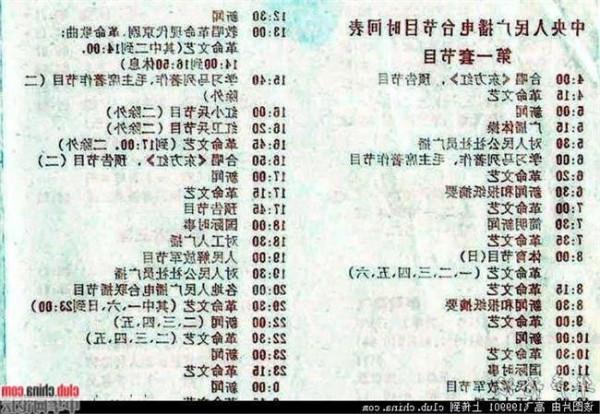

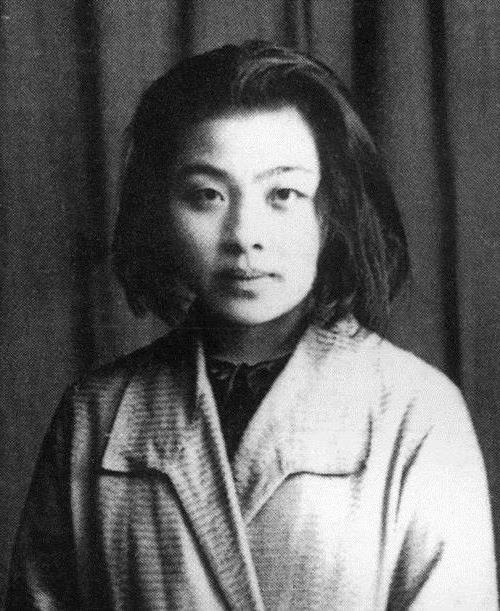

王实味丁玲 (19)王实味的《野百合花》 丁玲的《三八节有感》

在南泥湾,这位流行歌曲盲者与女儿又为歌曲发生了争执,可此次却是老歌。从大生产纪念馆出来,来到一条小街。街上有一排婆姨蹲在地上正摆篓子卖东西。只是有卖无买。于是空荡的街上只有她们寂寞的拉话声。过了小街,杨晓涛被迷惑了。

就见眼前突然奇迹般出现了一大片稻田。稻田又如江南水乡一样,迷离恍惚,波光涟涟,而阳光还在秧苗水洼之间灿烂迸射,跳跃动荡。这情形在陕北很少见。杨晓涛惊讶之余,情不自禁又快活地哼哼唧唧起来:“花篮的花儿香,听我来唱一唱,唱一呀唱,”

“爸爸,你唱得不对。”莉莉忍不住打断了。她说展览馆里歌词应是蓝蓝的花儿香,不是花篮的花儿香。父女为此发生了一场不大不小但认真的争论,而母亲站在女儿一边。好像要证明自己的正确,杨晓涛又走进展览馆院子。在一棵紫薇树下,女解说员正打一件小孩穿的黄毛衣呢,只见朦胧的树枝映在她脸上也如一件朦胧织物。“怎么了,又要看一遍?”她瞧着杨晓涛疑惑地问。

“对。”杨晓涛点点头。

南泥湾距延安四十公里,中间要翻一架人迹罕至的盘龙山。这个展览馆巴掌大,泥墙粉壁上又顶两坡细腻小黑瓦,因此看起来像一所山区教室。此处平日可谓门可罗雀,杨晓涛一家是今天的第一拨游客。然而游客看了还看,要看两遍,这可少见。过惯了轻松日子的讲解员有些不情愿,嘴里嘟嘟囔囔,认为站在面前的是位怪人。可她还是放下手里的毛线活儿陪杨晓涛又进去了一趟。

杨晓涛看到《南泥湾》这首歌就挂在一块黑板上,简谱配歌词,贺敬之词,马可曲。可打头一句赫然写着如下句子:“蓝蓝的花儿香,听我来唱一唱,唱一呀唱。”

当杨晓涛再次回到妻子女儿面前时颇为感慨,“小孩嘴里尽说实话。就是蓝蓝的花儿香。”于是他认为所有的人都唱错了。这里可是南泥湾,是此歌的发源地呀。

以后,当杨晓涛有了一支雷鸣般炸响猎枪在杏子沟山上打猎时,他观察到,在陕北这种蓝蓝的花儿应是飞蓬,那是菊科属下的一种二年生草木植物。在深秋和冬天的狂风中,它们会连根拔起,从土坡上、沟垄里、小路间如车轮滚过,远远看去像一只只野兔窜动。

也是以后,也是在杏子沟里,当他对《诗经》产生兴趣深入研究时,他发现这本中国最早最古老的诗歌集对此植物也有描述:“彼茁者葭,彼茁者蓬。自伯之东,首如飞蓬,岂无膏沐,谁适为容?”

在大生产展览馆里的一张玻璃展台下,杨晓涛还看到了当年边区出版的一份《解放日报》。报纸用马兰纸印刷,纸页发黄,边缘破损,但上面清楚地印着一首诗,“欢迎王震三五九旅南下归来”。作者为一位叫高敏夫的人。“你们的脚,铁一般,站得稳,立得端!

”另外旁边还附了这位作者的另一首诗:“高高山上拦绵羊,山鸡咯咯配成双,拦羊人儿心里想,王家三姐好模样!东洋鬼子到南乡,杀得鸡飞狗跳墙,王家三姐被杀死,高高山上不见羊。拦羊人儿暗悲伤,拿起刀枪上战场!

”杨晓涛小时见过高敏夫。他是陕北人,为**早期党员,在北京大学学过中文。他和杨晓涛的父亲在延安时就是朋友了。那时他常写街头诗,自诩中国的高尔基,可大家都取笑他为中国的高而不敏夫斯基。

尽管中国的高而不敏夫斯基的作文不敢恭维,可这人却是一副好心肠。杨晓涛父亲受审时,有一次他不知从哪儿弄来一蛋子羊肉,塞进他的小米饭里。杨晓涛听父亲说,平时他只吃三碗饭,可这次吃了七碗。在那个年代,肉真香。

这份《解放日报》是当年边区的一份大报,文艺副刊上常见许多延安文人舞文弄墨。王实味的《野百合花》,丁玲的《三八节有感》,就是在此报上发表的。这儿说一句,野百合花那是当年叫法,此花儿就是今天大家常说的山丹丹。

当杨晓涛一家到了延安宝塔山上时,这位理想主义者的情绪分明达到了极点。只见他双手依栏杆向远处的凤凰山、清凉山极目远眺,就见阳光照射下,一个个山头啦、阳坡啦都发出莹黄耀目光亮,而下面的沟壑又如片片暗影。在这些山峦暗影的夹裹下,可以清楚感到下面川道里浮荡着氤氲大气。

于是一片灰色的市廛就在大气中扭来扭去。市廛清楚地显出了延河的走向与轮廓。也就在这时,又有一股城市的喧哗如热浪涌上。里面可以听到汽车嘀嘀的喇叭,人的叫嚷,一切让人感到惊讶不已。

这座当年的边区小县,如今已成了一座现代化城市。(然而半年之后,当杨晓涛同几位也是来这里打油的同行再次登临时,只觉得森森川道俨如河流,挤满了大块礁石般的幢幢楼房。而那条真正的河流却如一滩泥浆,划出了蜿蜒的弧度。那时他已没什么心情了)。

“你们知道吗,”杨晓涛感慨地对妻子女儿说。“抗日战争时候,宝塔山下,延河之滨,到处歌声阵阵,笑声朗朗,大家吹口琴,拉二胡,学习劳动,人人平等。尽管物资条件很艰苦,可大家的心情都很愉快。”

“莉莉,你爸爸很有想像力,”吴莉娜笑了。“好像他看到了。”

“真的是这样。你没看到展览馆里介绍,当时边区出版的杂志就有十几家。”

尽管此刻为午后天气,杨晓涛的嘴里又轻轻哼起了那首著名的《延安颂》:“夕阳辉映着山头的塔影,月色笼罩着河边的流萤,春风吹遍了坦平的原野,群山结成了坚固的围屏。啊,延安,你这壮严雄伟的古城,热血在你胸中沸腾。”

“莉莉,”吴莉娜忍不住说起来了。“你爸爸是生不逢时。如果现在是抗日战争,你爸爸准会把咱娘俩儿抛弃,奔赴延安,投身革命。”

对于自己的丈夫吴莉娜很清楚,这人属热血慷慨型,革命与正义最能让他激动。这儿有例子,一次康格公司开大会号召大家义务献血,杨晓涛最积极,第一个上前报名。可左等右等,左问右问就是不见采血车来。原来人们只是说说,没这回事。

几年后杨晓涛在西单广场碰上了北京医科大学的一辆采血车,才了了心愿。还有一次公司支援西藏日喀则几十台电脑。这项工作与杨晓涛没一点关系,可他跑到柯总那儿坚决要去。结果柯总同意了。然而那一趟他们在路上碰上了草原鼠疫,差点没出来。

谈起此事,杨晓涛也觉得是一次危险旅程。起初他们走川藏公路进入西藏。返程时杨晓涛决定不走回头路。于是车队先到拉萨,然后再翻唐古拉山,沿青藏公路行驶。在青海湖畔他们吃牦牛肉,喝青稞酒。路上又见卖鳇鱼小贩,个个手拿长木棍悬一小鱼儿,发疯似的向他们摇旗呐喊,引得人人兴奋。

然而当他们走到一处叫倒淌河的地儿时,突然被一群人拦截。这些人戴绿呢臂章,上面印中华人民共和国卫生防疫字样。原来此时草原上发生了鼠疫,病人就在他们刚去过的151旅游基地卫生所。

杨晓涛这才想起,上午同行者有一位拉肚子,他还陪他在哪里要过药呢。在这儿鼠疫传播者是旱獭,当地人叫哈喇,这种动物又肥又油,藏民常抓来吃。传说三年灾害时救活了许多青海人。

据当地司机介绍,出现此病大家至少要关三七二十一天,每天发几片磺胺,其余一切听天由命。起初杨晓涛不相信,然而看见四周有藏民工人搭帐篷了,才明白真是出不去。杨晓涛决定大伙弃车,从草原上走出去,即使被传染也要在西宁接受治疗。

但响应者只有两人,其余的不敢行动。那时已是下午三点,据西宁又为一百零二公里,中途还要经过荒无人烟的高山草原,翻越日月山(海拔3452米),更何况每人身上仅有单衣,口粮则是一小塑料袋面包和两个皱了吧唧的青苹果。在九月底的天气里,晚上他们可能被冻死饿死。

这三人先是分散从草原匍匐穿行,种种险阻就不用说了。从车上看似柔和的草丛现在如芒刺一般扎人,而草原上又尽是泥淖和凶猛的藏獒。终于三人在公路汇合了,然后又成功拦截了一辆从共和县开来的卡车。然而翻日月山时,就见车上一满载的汽油桶突然翻倒,像大石头狠狠向杨晓涛砸来。

幸亏他身手敏捷跳开了。于是三人又与油桶搏斗一路,就这样傍晚时分到了西宁。此时三人浑身上下除嘴唇是红的,整个为黑人。以后发生的事更有意思。分手时他们和留在车上的人约定,日后在西宁宾馆等候会合。

因此三人进了西宁宾馆大门后,都兴奋地呼喊起来。然而这时只听身后几声脆喇叭响,他们回头一望,咦,原来竟然是公司的三辆车正鱼贯驶入。打头的是那辆红色切诺基,司机小乔还探出头露出小白脸,亲切关心地问:“你们回来了?”杨晓涛都愣了,他想问的是你们怎么也回来了?

原来在倒淌河被拦的车辆里有一辆是北京一所高校来青海招生的教师,经请示省政府办公厅,同意他们出来。于是康格公司拉老乡,也跟着一块往外混。听到此事杨晓涛真感慨,在中国处处都有倒淌河,这种事都能例外通融办理,那么像海关、税务缉查当然就更有人情味了。

事后他回想一下,觉得这事有些可怕,不是鼠疫,不是疫情,而是这个民族的特点,任何事情都有关系、门路、人情、下不为例,都可以贿赂。杨晓涛认为其实谁都不应出来,包括他们。当地的管理者应该在草原上就把偷越者扣下。在这类问题上不能有丝毫的含糊。

(其实说起来那也是一次优美旅行。当你在草原上游荡,看到的都是奇异景色。在公路左边,在极远的天边,蜿蜒的群山覆盖皑皑白雪,一串串的白云又不慌不忙贴在上面像珍珠项链。而在日月山起伏的草甸上,一群群黝黑的牦牛、白色的绵羊,又在斑斓草丛间悠悠来往。

甚至公路一拐,你还能看见一位穿藏胞的年轻姑娘坐在路边,放牧休息。温暖阳光下,此情此景美而凄凉,真实又诧异。是啊,叛逆能带来快意,反抗是激情。通过这次行动,你意识到人类的美是自己做自己命运的主张。也正是因为有了反抗,人类才有思想。

在这次青海旅行中你还看到了黄河的另一面貌,在一个叫河湾的地方,你看见河水像一片静静的澄黄湖泊,躺在世界最高的这个角落里,而河边又有一大片绿树随着岸线蜿蜒而行,于是萋萋树影映入水中,清晰如镜。就在大河后面,在一处高高苍白的山岗上还孤零零立着一棵小树。

如此整个天宇空间显得荒凉寂静,窎远陌生,可熟悉又感人。这是童年时的一种理想憧憬吧,在一片朦朦胧胧的回忆与追求中,在你的眼前凝定清晰,耸现出来。于是这种印象在人的脑海里就变得如此深刻,永世难忘。)

![王实味野百合花pdf 《王实味:野百合花》野百合花丛书/扫描版[PDF]](/images/noimage.jpg)