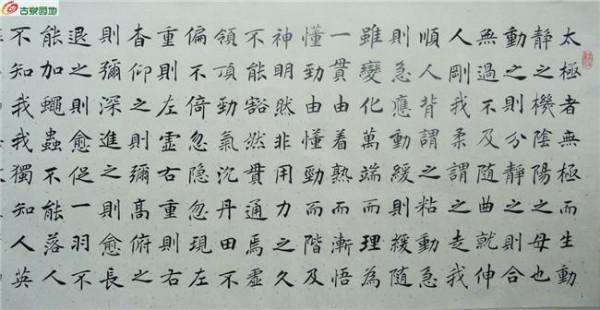

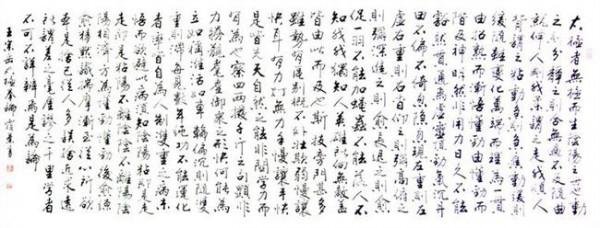

王宗岳太极拳论解释 王宗岳《太极拳论》臆解

清朝乾隆年间,山右王宗岳著《太极拳论》论述精辟,言简意赅,久为个式太极拳家奉为经典,其文从阴阳动静之理,学用之法,由外形运动的分合曲直、无过不及的界限,与对抗的刚柔效果的顺背,以至如何由招熟达到懂劲,都讲得有条不紊。学者果能善体其意,照其规矩,持久锻炼,则愈练愈精,从心所欲的神明阶段,亦非不可企图。

此文的确古奥难解,却非粗读所能理解。各种术语须从不实践中细加揣摩,方能正确领悟。但论中未能指出已何为界,学者读后茫然,无从知晓其要领。况且太极拳流派繁多,认知、方法、水平等诸多因素不一,可谓仁者见仁,智者见智,莫衷一是,爱拳之人无不忧患。今臆解,愿识者鉴之。

[原文]太极者,无极而生,动静之机,阴阳之母也。

[注释]极是顶点、极限。加“太”字,犹如平时说难道原始。太极:太极本为宇宙天地万物的本源。此处指太极拳而言。 无极:宇宙天地万物诞生前的虚空、静寂、混沌状态。此处指太极拳演练前准备阶段时的状态。此时中心泰然,抱元守一,无念无欲无求,无持着的虚空状,谓之无极。无极动而生阴阳,阴阳蒙发而生太极。未动之时动静、阴阳刚柔、进步、开合已悉数寄寓其中。可为万有之母。

母:本源,根本。是动静的机枢所在。

动:指物体按一定方向,以一定速度在空间中移动。

静:保持或维持物体原有的位置。动静无端、阴阳无始,为太极的枢纽机关。太极拳行功时,于动中存静意,于静中寓动机,静极则动,动极则静,一动一静互为其根。

俗话说:“无中生有”。一切的“有”都是从“无”中发生的。宇宙中的“有”是不可限量的。不过人的知识受到生理喝环境等因素的局限,不可能一一预见出来,必需根据科学知识,从不知之“无”而有所发现、发明、创造、前进(此为外因), 也就是阴阳而气的相互推动和制约,“动静之机,阴阳之母 ”的道理就在此。

[原文] 动之则分,静之则合。 无过不及,随曲就伸。

[注释]此为“动静”的“开合”,开合的限度就是无过不及,最重要的是指出了动静的规律是“随曲就伸”,也就是螺旋式的运动形式。开合是自然现象,无过不及,随曲就伸是科学方法。太极拳各个姿势一动一静之间前后、上下、左右、手足、肘胯均有阴阳虚实可循,所以说动之则分。

其相对静止状态,其动作、肢体无运行轨迹可指,阴阳虚实具在其中,此谓静之则合。以发力状况讲我动时将敌力分化,不能直达我身,敌劲落空后稍静我劲合而浑整,即刻发放。所以能“后发先至”。

过:逾越。及:到达。随:顺随。就:即、去、薄近。过与不及都是失中。失中则阴阳胜衰失衡,就不能合。运劲过则生顶抗,不及则有丢、偏。要作到不即不离,就应当随之而曲,就之而伸。随机应变,不要一成不变,不要固执己意。初学太极拳的人容易犯“过”的错误,稍懂劲后则常失之“不及”,学者不可不慎查也。

"无过""不及",没有说明何处为标准,未免使人迷惑。陈氏十六代陈鑫《太极拳图说》指出“两手各管保护半个身体,以鼻为界”,自转缠法有顺、逆之分。所以,太极拳爱好者们要在实践中体验“过则丢劲,不及则顶劲”的规律。

[原文]人刚我柔谓之走;我顺人背谓之粘。

[注释]人:指对方。刚:刚猛有力。柔:柔顺,不顶劲。走:化敌来力。柔以承之,变化敌力方向,不为所制,叫走。顺:得机,得势,自由便利。背:不得机势,行动不自由便利。 粘:取制敌人之力。

这两句说的是推手、打手的规律,对方用刚劲来进攻,我必须用揉来引化。咋看起来,似乎不难理解,但初学者以柔硬刚,显然不顶但又容易丢劲, 因此,要了解刚与柔的用法以及配合变化。初学者往往用的刚柔难免直进直退,原因是懂得用公转的弧线而不会用自转配合旋转,这就是感觉用刚则a顶,用柔则丢的症结所在。

其实,与对方所接之触,遇线则柔,遇点则刚,但我方的点碰到对方的线则必然滑过去而又成柔,点对点才能显现出刚来。如果双方都是正面的点,又会形成顶进,劲大、速度快的就把劲小的,速度慢的顶回去。陈氏太极拳虽然需要用症结的点碰对方的点,却用的是螺旋中辐射的点,所以劲发而不觉顶。

怎么做才能“人被我顺"? 概括的说,身法,步法,手法的公转配合,自转要因对方变顺逆,公转要因对方变三角形:手与手、步与步、手与步都应当是三角形的。

[原文]动急则急应,动缓则缓随。

[注释]这一段讲的是在与敌交手时,自己动手的急缓速度应随对手的变化而变化,当然同样要求“无过不及”。太极拳的交手规律是“彼不动,我不动”,其原则上“人不犯我,我不犯人”。不先动,对方就不知道我方的动向,不发则已,发就准确无误,平衡自己的中心,确保自己安全。由于动作的时间因对方快则快,当慢则慢,故练拳应快慢相间,转弯宜慢。不可误认为太极拳能以慢胜快。

[原文]虽变化万端,而理唯一贯

[注释]太极拳理只有一个:阴阳对立学说;现对立统一规律。基本规律及时落下移动的顺、逆自转和公转。由于交手时需要注视对方,不许随身、手乱转外,身的左右旋转,步的进退,手段自转与公转的方向和脚的的大小,莫不由于对方的变化而是当由于对方的变化而适当应加大加,应减的减,而且,加减的尺寸与时间毫厘不差,分秒必争。动作千变万化,还是一贯用缠法进行。但是,懂理不懂法,犹如“纸上谈兵”,徒有虚名。

[原文]由着熟而渐悟懂劲,由懂劲而阶及神明。

[注释]此句说明从学拳到交手的前进方法和提高的层次。“着”即太极拳是十三式:扌朋、捋、挤、按、采、挒、肘、靠八个手法;前进、后退、左顾、右盼的眼法和中定的身法,而且相互关联。

“棚”有两种含义,一是指内劲,即缠丝劲。它贯穿于周身,是运用各种着法的劲。任何着法若没有棚劲,即使做对了也没有质的作用。二是指着法,它是指与对手交手时的引化作用。所以,陈氏拳的每一动作,或转折之处都是棚着。

棚在太极拳中好比书法中的点。字的笔画有横、竖、撇、捺、折、钩,皆从点始随后改变方向。以点而论,从一个点到几个点,从中上的点(主),到旁边的点(玉),在下的点(太)来看,它的配合方向各有不同。主字的点必须点在正中,和王字的横划距离也必须适当;玉字的点必须在王字中横的右下侧(犬字字在横划的右上方)太字必须在撇的下侧,而且下笔的时间也有所不同。

两个点在上的如羊字,在中间的如火字、曾字,在下的如只字,旁边的如冷、冰等 ,再如江、海,点 ,鱼等,不但配合变化各有不同,用笔的方向也如缠法的顺逆运用一样。

三点水的第一、二点是顺缠,第三点是逆缠;下面四点第一点逆缠,第四点顺缠。书法尚且如此,棚法应据来力的方向顺逆而变。学习书法从正楷始,一笔一画,认认真真,一丝不苟。学拳也然,着熟才能到达陈鑫“守规矩而不泥于规矩”的境界,

捋、采、挒都是顺着来力度方向,引进落空的着法。順逆缠丝的圈有大小,方向有分合。捋走中圈,力先合后分和分各半;采走的圈大而高,合力多于分力;挒则走小拳且分力多。挤、肘、靠是以手、肘、肩进攻的方着法。按时解决挤、肘、靠的方法。“着熟”的基础的意思应该是先了解某个动作是什么着,为什么这样用,全身如此配合的作用等,然后,加工熟练,才不枉费力气。

对“着熟渐悟懂劲”理解,应该首先理解什么是“劲”及其怎么用。“着”是有形的,“劲”是内在的,它是经过由形的模仿到细微的修炼而产生的。“懂”应当是指“劲”的运用,“懂”的方法是走架和推手的实验中渐渐悟出的,也就是“懂”的时间和方向的结合与变化。

“神明”是指变化莫测、出奇制胜。“明”与“着熟”密不可分。“着”有明而熟,“劲”有明而神。功夫的提高是层层递进的,如此说从“渐悟”到“阶及”。